文化鑄魂:“沈寶山”老樹更著花

潘雪梅?林海蓓

“老字號”作為城市文化積淀的一種載體,是勞動大眾勤勞智慧的結晶、蓽路藍縷創業成就的杰作。老字號文化不等同于一般的商業文化,它應該是商業文化中最深沉、最典雅的一部分。如今,“老字號”面臨著新挑戰、新機遇,如何用文化鑄魂,擦亮“老字號”的金字招牌,發掘更多的文化蘊涵,提高產品或服務的文化品位,使之“老樹春深更著花”,再創新的輝煌?百年中華老字號“沈寶山”作出了可貴的探索,提供了有益的啟示。

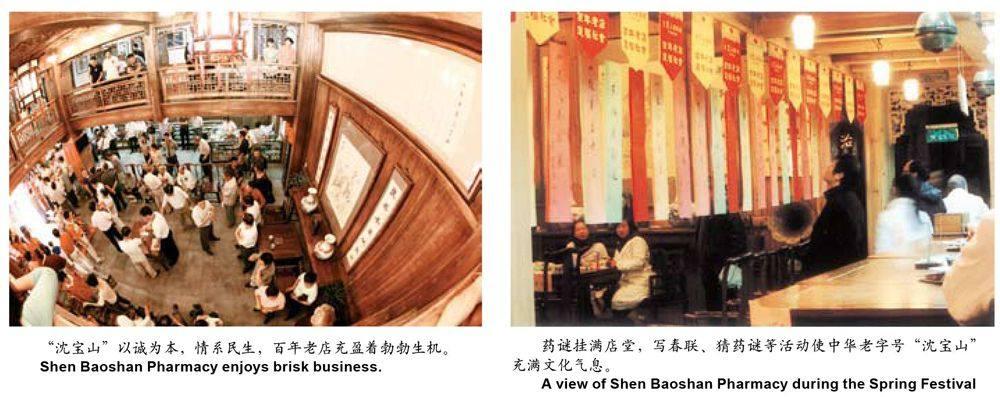

每逢節慶,黃巖“沈寶山”藥店都會搞一些活動,春節期間送春聯、元宵節猜燈謎、端午節免費送香袋……該店第三代傳人、96歲的沈欽馥每逢此時都會親臨藥店。2009年8月底,“沈寶山”重新開張——古樸典雅的明清建筑風格、燙金招牌、仿古桌椅、紅棕色長藥柜、道地的藥材、撲鼻的藥香……襯托出非物質文化遺產國醫中藥的獨特魅力。

一部跨越百年長河的“創業史”

清光緒年間(1880),黃巖縣城有爿沈森茂藥店,該店因經營不善,難以為繼,由寧波寶生行老板沈可田接辦,將店名改為“沈寶山藥店”。

聘任的四位經理經營下來,生意起起落落,“沈寶山”漸至衰落。1928年后,“沈寶山”由沈可田宗侄沈潮增繼任經理。他來到黃巖后,著手改革,整肅店規,提高了飲片、丸散質量,“沈寶山”的營業狀況很快好轉。在1929年的西湖博覽會上,“沈寶山”送展的切成薄片的茯苓、烏藥、南星、雷丸等榮獲一等獎。

當時,“沈寶山”藥店切片的刀工,都是受多年正規訓練的,刀工分頭刀與二刀,當二刀的技術達到一定水平,經考評合格,方可升為頭刀。沈寶山頭刀師傅很了得,據說能將一只檳榔切成108片,片片薄如蟬翼,且不反卷,人們見了都拍手稱奇。如今,“沈寶山”藥店仍保存著當年的切片工具。

1932年冬季,黃巖城里發生火災,“沈寶山”付之一炬,元氣大傷。此后,沈潮增四處奔走籌款,重新修建了店屋,并請武進書法家唐駝題寫牌號“沈寶山”三字,進行了第二次創業。此時中藥業競爭激烈,且社會動蕩不安。抗戰期間又遭日寇搶劫,“沈寶山”損失巨大,經營十分困難。之后有賴于群眾對“沈寶山”的信任,沈潮增與其子沈欽馥傾其全力,營業得以維持。

新中國成立后,“沈寶山”重新發展起來。店名從“公私合營‘沈寶山”,到“城關國藥商店總店”,盡管名稱變來改去,老百姓還是親切地稱之為“沈寶山”,這三個字深深地刻在臺州民眾的心頭。

1983年,有關部門恢復“沈寶山”藥店的名稱。由沈欽馥撰寫的“沈寶山——浙江黃巖百年藥店”被編入《中國老字號·藥業卷》,成為全國入編的553家老字號、浙江11家百年藥店之一。1995年,國家貿易部頒發了“中華老字號”銅質招牌,臺州三區藥業中僅此一家。

2011年百年藥店“沈寶山”被列入浙江省非物質文化遺產名錄。

“如今,她躋身國家級‘中華老字號行列,入編大典《中國老字號·藥業卷》,絕非偶然。縱觀她經歷的風雨滄桑,是一部艱辛的藥業‘創業史。”沈欽馥長子、“沈寶山”藥店第四代傳人沈雷如是介紹。

一冊以濟世救人為理念的藥業文化書卷

黃巖人有句老話:“道地藥材沈寶山”。上了點年紀的人說起“沈寶山”,都會提到該店殺鹿取血的故事。“沈寶山”制造各種丸、散、膏、丹、藥酒,影響最大的是該店的傳統產品、用自養梅花鹿制成的“全鹿丸”。

據沈欽馥回憶,藥店以前殺鹿都在店內,沒有對外公開,群眾大多不知道。其父沈潮增到任后,認為“當街殺鹿”可擴大影響。從此,“沈寶山”當大街殺鹿制全鹿丸,成為臺州六縣醫藥界的首創。

由此,人們對“沈寶山”的全鹿丸質量深信不疑,并一傳十,十傳百,迅速傳開,從而大大提高了藥店的知名度,當時黃巖城關的藥店有十多家,競爭十分激烈。“沈寶山”憑著藥物質量優良、價格公道、取信于人而確立了優勢。“沈寶山”名氣更盛,成為享譽當地的一塊金字招牌。

為了方便民眾,“沈寶山”在每年的農忙季節配制大補藥出售。補藥的配方能補氣血、益肝腎、健脾胃、延年益壽,男女服用四時均宜,價格也公道,深受歡迎。去“沈寶山”抓幾帖補藥“趕力”(補身體)至今仍然是不少老輩人調養身體的習慣。

時時處處考慮病人的需要,一切為顧客著想。“沈寶山”夜間也賣藥,不論生意大小,不管夜有多深,一扇小窗亮燈售藥,絕不延誤。這扇小窗,即便在寒冬深夜,也讓顧客感到溫暖如春。

一家藥店經營的成功與否,自然離不開經營者的辛苦打拼,但關鍵還在于幾任經理對藥業文化的透徹理解并融于經營之中。

“良藥本草以載德;利人膏滋斯延年。”這是第五任經理沈潮增就任“沈寶山”經理后給店堂寫的一副楹聯。他還時常要新店員試釋這副聯語的含義,要大家時刻不忘“濟世救人”的宗旨,要方便群眾,一切為顧客著想。一位無兒無女的胡老太婆長期生病吃藥,后病重無錢買藥,沈潮增翻出老藥方,派人送去幾帖藥,胡老太婆感動得熱淚盈眶。

此外,“沈寶山”的店員都需熟讀李時珍的《本草綱目》、孫真人《大醫精誠》,還得背誦《藥性賦》和《湯頭歌訣》。中草藥的十八反與十九畏及其他中藥配伍禁忌,都列入熟讀范圍。還得練習撮藥和包藥技術,要求藥包平正,經得起“摔”,一切都須苦練真功夫。

正因為“沈寶山”藥店一方面始終堅持貨真價實,一方面把傳統文化里的“德”當成經營之本,才在百年長河里成為黃巖杏林的翹楚,也才會有在“沈寶山”干了整整六十年的寧波籍店員周永坤和趙岳云,有高薪請不走、株守“沈寶山”十年如一日的溫嶺箬橫林玉明,還有把自己一生都交給“沈寶山”的烏巖程子泉。

是什么使他們幾十年如一日地守候在“沈寶山”?從經理沈欽馥與伙計的一件小事上可見“沈寶山”的人性化管理。

有一次,伙計林玉明為丸劑的配料事,與沈欽馥發生了爭執,并卷起鋪蓋回老家去了。沈欽馥卻認為林玉明能在經理面前大膽提出自己的看法,可以原諒,就毫不計較地請他回店。林玉明被沈經理的寬宏大量所感動,回店后更加勤奮負責,一直工作到退休。

“沈寶山”的藥業文化是一部大書。縱觀歷史,我們從中能發現其從業理念與經營管理中許多亮點:誠信待客、選料道地、貨真價實、以人為本……“沈寶山”精神是“中華老字號”精神,中華民族優秀傳統文化的人文精神在這里熠熠閃光。

一曲百年老字號的新樂章

文化鑄魂,方能成就百年基業。

2009年4月底,沈欽馥的子女聯合知名企業家張建均等友人重整旗鼓,老字號“沈寶山”重新亮相,正名“沈寶山國藥號”。與原“沈寶山”不同的是,營業面積增大,藥材品種增多,采用現代化設備,不僅顯示出中華文化的博大精深,也昭示著傳統文化在現代社會的勃勃生機。

新開業的四年來,“沈寶山”以誠信為本,贏得了更多患者的贊譽。老字號奏響了一曲曲新樂章—元宵節,“沈寶山”別出心裁地舉辦猜燈謎活動,謎底圍繞著中藥文化,獎品也是保健養生品;端午節,“沈寶山”特地制作了辟邪的香囊,免費贈送給市民的同時,也讓中藥文化滲透到人們心底;去年秋冬,“沈寶山”舉辦首屆膏方節,精心制作了適合大眾日常滋補和女性美容的膏方,將大城市里日常保養的新理念傳遞給小城的人們。得到消息,來“沈寶山”的人絡繹不絕。著名女作家錢國丹就是其中一位。她一直以來睡眠不好,胃口也不佳,吃了一段時間“沈寶山”的膏方之后,奇跡出現了:她不僅一覺睡到天亮,還不可思議地吃起了多年不吃的紅燒肉。

細心的人會發現,“沈寶山”還有一個特殊之處,這里的走廊里匯集了美術、書法藝術家的作品。把中醫中藥的傳統文化與中國書畫藝術結合在一起,可以說是珠聯璧合,凸顯了老字號的文化底蘊。

張建均說,“老字號作為中華文化的傳承,其品牌有著重要的意義。老字號在長期生產經營實踐中積淀和凝練的獨特技藝、文化內涵是中華民族寶貴的文化遺產,是見證城市歷史的活化石。”

“同德效岐黃飲譽千里;仁心寄本草傳聲百年。”這是“沈寶山”店門口的一副對聯,也是“沈寶山”歷經百年長盛不衰的真實寫照。

如今,作為國家級的“中華老字號”,“沈寶山”的傳人及員工認為在新的時期,“老字號”不能倚老賣老、不思進取。他們正邁開雙腿,用新的步伐、新的姿態,傳承“沈寶山”文化鑄魂、以文興店的精神,永葆“老字號”的青春,再創新的輝煌。