新疆天山、云南哈尼梯田申遺成功,保護責任更重

鄭新耘

中國的世界遺產地數量增至45處,居世界第二。

世界遺產委員會在對中國新疆天山、紅河哈尼梯田的評語中寫道——

新疆天山具有景觀和生物生態演化過程的完整性,符合世界自然遺產保護和管理要求。

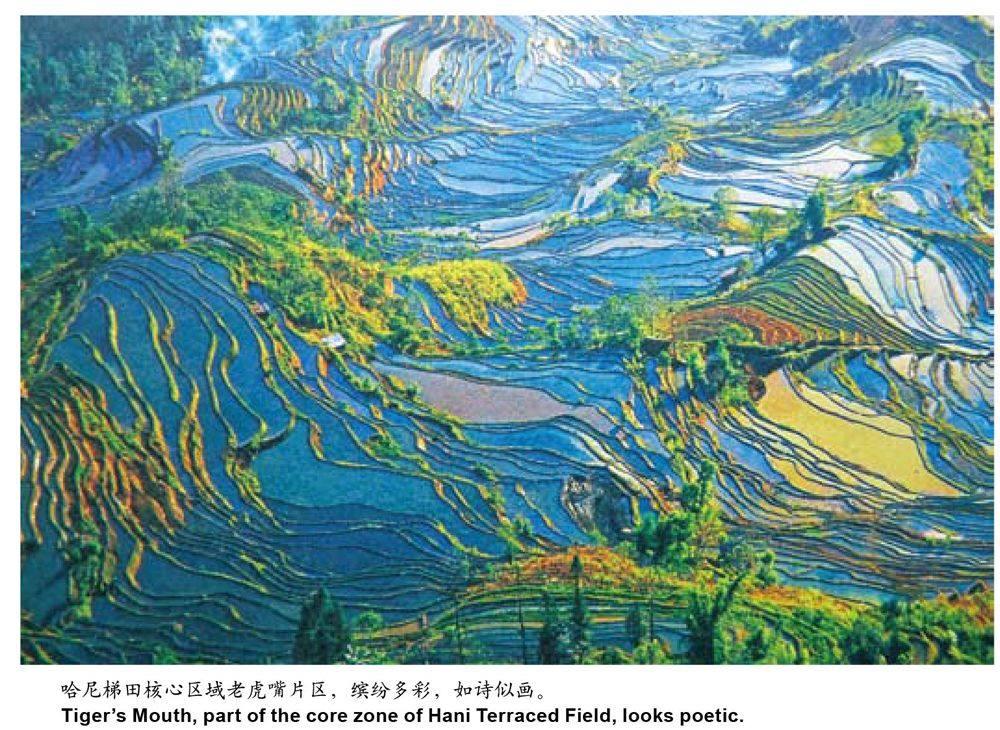

紅河哈尼梯田文化景觀所體現的森林、水系、梯田和村寨“四素同構”系統符合世界遺產標準,其完美反映的精密復雜的農業、林業和分配系統,通過長期以來形成的獨特社會經濟宗教體系得以加強,彰顯了人與環境互動的一種重要模式。

前不久在柬埔寨首都金邊舉行的第37屆世界遺產大會上,申請自然遺產的中國新疆天山和申請文化遺產的云南紅河哈尼梯田成功入選世界遺產名錄。至此,中國的世界遺產地數量增至45處,超過西班牙成為擁有世界遺產地數量第二多的國家,僅次于有48處世界遺產的意大利。

此次申遺成功的“新疆天山”是指中國境內的東天山,長達1760公里,橫亙新疆全境,跨越了喀什、阿克蘇、伊犁、烏魯木齊、吐魯番、哈密等9個地州市,是準噶爾盆地和塔里木盆地的天然地理分界,也是新疆地理的獨特標志。

擁有全球溫帶干旱區最為典型完整山地垂直自然帶譜的新疆天山,歷經4年努力,終于成為廣袤新疆大地上的首處世界遺產。天山屬全球七大山系之一,是世界上最大的獨立緯向山系;天山同時也是世界上距離海洋最遠和全球干旱地區最大的山系。專家認為天山將反差巨大的炎熱與寒冷、干旱與濕潤、荒涼與秀美、壯觀與精致奇妙地匯集在一起,展現了獨特的自然美。

天山天池以高山湖泊為中心,雪峰倒映,云杉環擁,碧水似鏡,風光如畫。天山天池湖面呈半月形,長3400米,最寬處約1500米,面積4.9平方公里,最深處約105米。湖水清澈,晶瑩如玉。四周群山環抱,綠草如茵,野花似錦,有“天山明珠”盛譽。挺拔、蒼翠的云杉、塔松,漫山遍嶺,遮天蔽日。

天池湖水系高山融雪匯集而成,清純怡人。每到盛夏,湖畔綠草如茵,繁花似錦,最為明艷。即使是盛夏天氣,湖水的溫度也相當低,乘游艇在湖面上行駛,一陣陣涼風吹來,暑氣全消,是避暑的好地方。

紅河哈尼梯田文化景觀位于中國云南省紅河哈尼族彝族自治州元陽縣,哈尼梯田分布從山腳延伸至海拔2000多米的山巔,級數最多可達3700多級,規模宏大,氣勢磅礴,是人與自然和諧的杰作。梯田集中連片的核心區域主要有壩達、多依樹、老虎嘴3個片區,82個村寨。

我國申報的遺產區面積為16603公頃,緩沖區面積29501公頃,包括了最具代表性的集中連片分布的水稻梯田及其所依存的水源林、灌溉系統、民族村寨。紅河哈尼梯田是亞熱帶季風氣候下、崇山峻嶺環境中人類生態系統的杰出范例,當地人以其特有的生產生活方式,反映了人與自然的完美和諧。一座座的“田山”,仿佛就是一部非文字的巨型史書,直觀地展示了哈尼先民在自然與社會雙重壓力下頑強抗爭、繁衍生息的漫長歷史。

元陽縣境內36萬多畝梯田主要是由哈尼族人開墾的,這是千百年來哈尼人民生息繁衍的美麗家園。梯田遍布山山嶺嶺,其氣勢之磅礴、面積之廣闊,堪稱世界一絕。日出時,紅霞滿天,云霧滾動,竹影婆娑,身臨其境如入世外桃源。滿坡的梯田,金燦燦,亮閃閃,好似一架架直上云霄的天梯。日落時,山村、樹林、牧童如同披著金色的紗巾,千山萬壑如詩如畫。

紅河哈尼梯田文化景觀,是由當地以哈尼族為主的各族人民利用“一山分四季,十里不同天”“山有多高,水有多高”的特殊地理氣候開墾共創的梯田農耕文明奇觀。哈尼梯田呈現森林—村寨—梯田一水系“四素同構”的農業生態系統,農耕生產技術和傳統文化活動均圍繞梯田展開。

紅河哈尼梯田也被當代人譽為“偉大的大地雕刻”,因天氣和水中植物不同更是會呈現出不同的色彩:晴天時梯田呈藍色;陰天時呈灰色;早晚呈金黃色。因植物不同會分別呈綠色、紅色、黃色等。哈尼梯田是多彩的大地藝術,哈尼族人則被譽為“大地雕刻師”。

據文獻記載,紅河哈尼梯田文化景觀的歷史可追溯到1300年前的唐代,千百年延綿不絕,至今保持著旺盛的生命力,其結構、內涵、組成要素和環境千百年來未被根本改變。傳統的耕作體系至今還很活躍,得到了很好的保護。遺產地功能、實踐、傳統知識得到延續,傳統儀式和風俗等也得以傳承。

對于申遺,—些專家首先肯定了它的積極意義,認為可以由此喚起大眾對身邊遺產保護的關注和責任感,但同時強調必須切實強化對世界遺產的保護與管理。復旦大學文物與博物館系教授、博導陸建松提出,國內對遺產的保護因為地方意志突出,常常導致專業性的缺位,“保護世界遺產,就應該保留它的原真性。”對于云南哈尼梯田這類“文化景觀”的保護,陸建松認為“要特別警惕商業化、人工化的侵蝕”。

有專家認為,以“保護”之名對世界遺產進行掠奪式開發是當前必須防范的一個非常現實和緊迫的問題。文化遺產和自然遺產是不可再生的珍貴資源,但由于經濟利益的驅動,一些過度開發和不合理使用的行為,使得許多重要文化遺產和自然遺產受到嚴重威脅。世界遺產所在地的政府擔負著傳承和延續的責任與義務,一定要制定科學的規劃,并依法依規管理,真正盡到屬地管理的責任。