自制教具在農村中學物理教學中的實踐研究

唐玉蘭等

物理是一門以實驗為基礎的學科,教學儀器(教具)是物理教學的“魔杖”,是開展物理實驗的必要物質條件。隨著課程改革的深入發展,教學內容不斷變化,如增加了實驗教學內容,把科學探究作為實驗教學的核心,突出實驗教學在物理課程中的重要地位等。

我們在調查中發現:在許多農村中學,物理實驗儀器(教具)配置較為落后,原有的實驗儀器(教具)中有相當一部分已不適應教材變化的需要,導致新教材中的許多演示實驗和探究實驗無法正常開展。而現有的物理實驗儀器(教具)的配置相對于教學而言,具有一定的滯后性,已無法滿足新的實驗教學的要求,制約了物理實驗教學的順利開展。因此,在新課程背景下開展實驗設計與自制物理教具的研究,對深化課程改革,拓展和開發課程資源具有重要的意義。教師應根據教學實際,就地取材,自制物理教學教具或學具,并把其作為物理教學儀器與實驗器具的必要補充。

一、理論依據

陶行知先生在其生活教育理論中指出:教育要“人發明工具、制造工具、運用工具”“教育有無創造力,也只需看他能否發明人生新工具或新人生工具”。師生自主研發,制作個性化、本土化的物理教學教具和器材,是物理課程資源建設的有效途徑。從課程來看,物理教學具有建構主義特質。師生共同研發和制作教學設備活動為學生的學習提供了經驗,這種“做的經驗”屬于“經驗之塔”([美]戴爾《教學中的視聽方法》)的底層。“經驗之塔”理論認為,底層的經驗易于理解和記憶,頂層的經驗易于獲得概念便于應用,因此,教學應從具體的經驗入手,逐步過渡到抽象的概念。

由此可見,物理實驗教具的設計與研發,不僅是物理課程資源建設行之有效的途徑,還是一種有效的自主、合作、探究的學習方式,是“教學做合一”的具體體現。研究和創造的過程實際上也是知識建構的過程,這種建構過程可以全面提高學生各方面的素質,實現教學中人、物、環境的高度統一。新課程背景下師生自主研發、共同制作教學設備不只是一種簡單意義上的創造活動,它已上升為一種新的教與學的方式。因此,為了促進物理課程資源的建設,完善實驗室的裝備,使學生的自主、合作、探究學習有“物”的保障,我工作坊在農村中學進行了自制教具的實踐研究,通過開展自制、自創教具活動,讓廣大師生與新課程共同成長,促進學生能力的發展。

二、自制教具的基本原則

(一)科學性原則

使用自制教具所演示的物理實驗必須真實可靠,符合科學。

(二)簡單實用原則

自制教具的用材要簡單易找,貼近學生的生活。制成的教具必須具備結構簡單和操作方便兩個特點。設計教具時,在不失科學性的前提下,結構越簡單越好,如一個鐵圈就可以完成氣泡的實驗。

(三)重點突出原則

自制教具應盡可能地把教具的尺寸做大一些,將顯示實驗現象部分清晰地展現出來,達到可見度最大化的效果。比如,自制伏打電池演示教具時,小燈泡常常不亮或只亮幾秒鐘,達不到演示實驗的目的,這時我們就用發光二極管代替小燈泡,實驗前將液體加熱一下,這樣就可以延長小燈泡的發光時間,使演示效果更加明顯。

(四)趣味性原則

自制教具應選用能引起學生注意力的材料,增加趣味性。比如,在制作導體和絕緣體鑒別器時,我們發現,導體導電時靠小燈泡發光來顯示的方法不夠有趣,于是我們增加了音樂播放器,這樣導體在導電時,既能發光又能播放音樂。

(五)安全耐用原則

自制教具在結構設計和選材上應考慮操作的安全性,教具的結構要堅固、性能要穩定,重復演示時要保證實驗效果一致。

三、自制教具在農村中學物理教學中的應用

(一)自制教具在演示實驗中的應用

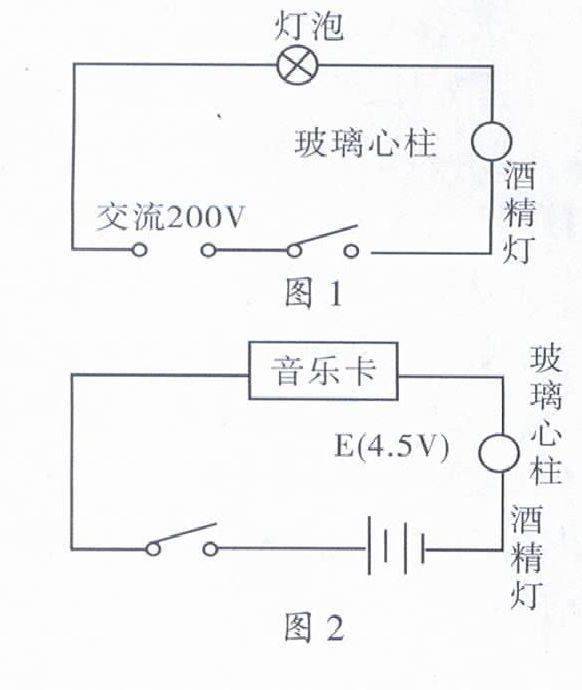

自制教具是教師在深入了解教材和身邊的課程資源,充分了解學生,精心設計教學的基礎上的產物,是保證教學效果良好的有效支撐和補充。自制教具在設計、取材、局部結構等方面都體現了教師的創造性和主動性。比如,“絕緣體變導體”實驗(見下圖),通過圖1來演示實驗,效果較好,存在的問題是不易操作、安全性較差,因為圖1所示的實驗使用的是220V交流電源。我們在分析了現有儀器設計的缺點和實驗中存在的不安全因素后,對該實驗儀器進行了改良,將實驗改為如圖2所示,實驗在低電壓下進行,用音樂卡片里的音樂集成塊來代替電燈泡,用三節干電池代替220V交流電源,并且選用廢燈泡里的玻璃心柱作為導體(此種玻璃心柱較小,實驗效果更好),用酒精燈給玻璃心柱加熱30秒鐘左右,音樂卡就會響起悅耳的音樂,達到了很好的教學效果。

自制教具取材容易,制作簡單,生動有趣,有利于激發學生的探究興趣。教師在自制教具過程中表現出來的創新精神和創造能力,還能夠潛移默化地影響學生。因此,教師可利用這一契機引導和鼓勵學生參與教具制作活動。

(二)自制教具在新課導入時的應用

由于初中生正處于形象思維向抽象思維過渡階段,他們具有好奇、愛玩、愛動的特點。只要激發學生學習的興趣,他們就會以滿腔的熱情,積極主動地投入到學習中。例如,在學習“大氣壓強”這個章節內容時,我們就利用了自制教具導入新課,激發學生的求知欲。具體做法是:取兩根粗細相差不大的試管,用較粗的管子套住較細的管子,并在兩根試管的間隙注入清水,當把兩個套著的試管倒過來開口朝下時,學生認為細的試管會在重力的作用下掉到地上。可是,當學生看到細的試管不但沒有掉下來,反而徐徐上升時,他們感到十分好奇、驚訝,這時教師可以順勢引導學生進入“大氣壓強”的學習。

在《動能與勢能轉化》的教學中,為了吸引學生的注意力,我們制作了一個“聽話的滾筒”導入教學:把一個大竹筒的兩端截斷,用兩個粗細相同的竹節作為蓋子,在每個蓋子上穿兩個大小相同的小孔,在兩個小孔中各穿入一根橡皮筋,使橡皮筋橫穿竹筒,然后用蓋子封住竹筒的兩端,在其中一根橡皮筋中間固定一塊小鐵塊,并用透明膠固定蓋子和竹筒。在演示實驗時,先讓竹筒滾動,使上下兩段橡皮筋在小鐵塊的作用下互相纏繞,發生彈性形變,隨著竹筒滾動逐漸變慢,最后橡皮筋恢復原狀,同時彈性勢能轉化為動能,使竹筒反向滾動。這樣,動能和彈性勢能不斷轉化,竹筒不斷前后滾動。教師邊做實驗邊解說,竹筒很“聽話”地前后滾動,猶如表演魔術一般。最后,教師剖析實驗器具的原理,說明實驗過程,導入新課。

實踐證明,從新、奇、趣、險、疑等角度自制物理實驗教具,并通過呈現給學生新奇的物理現象和給予學生成功的體驗,能極大地激發學生的學習興趣,讓學生保持持久的學習動力。

(三)自制教具在學生課外實驗中的應用

在物理教學活動中,讓學生制作教具并利用教具開展物理實驗,既可以提高學生運用所學知識解決實際問題的能力,又能培養學生勇于探索的科學態度。例如:在學習了《溫度》這節內容后,我們讓學生分成幾個小組,利用課余時間嘗試設計和制作一個溫度計,教師先對學生進行方法指導,同時約定完成任務后進行全班評比。學生回家后開始尋找制作溫度計的器材,著手制作,忙得不亦樂乎。在評比環節,學生們展示了各式各樣的溫度計,如:裝液體的容器,有的學生用礦泉水瓶,有的學生用藥水瓶,有的學生用墨水瓶;制作細管子,有的學生用飲料管,有的學生用玻璃管,有的學生用空的圓珠筆芯。在展示作品環節,每個小組派代表把制作好的溫度計分別浸在同一盆溫水中,觀察管子里液面上升的高度。經討論歸納得出:容器中液體越多,細管里液面上升的高度就越高;管子的內徑越小,溫度計的靈敏度越高。學生通過制作溫度計、操作實驗,對溫度計的構造、原理及作用有了更深刻的理解,對影響溫度計的靈敏度的因素也有了一定的認識,在一定程度上提高了學生的動手能力、觀察能力和實驗探究能力。

(四)自制教具在物理科技制作課中的應用

在“以人為本”“可持續發展觀”的教育理念指導下,培養學生的創新精神和關心社會、熱愛自然與科學的素養,已成為現代教育的目標之一。絕大多數的自制教具活動不是簡單的儀器仿制,而是需要經過思考、構思和設計的。比如,根據所學“電磁繼電器”的知識,可利用聲原理、光原理自制水位報警器。此外,在自制教具過程中,需要涉及科學知識、生產工藝和新材料、新技術、新方法。比如,制作“沉浮子”時,需要不斷地進行調試,使里面的小瓶子達到懸浮效果。又如,在學習了“長度測量”的知識后,讓學生根據所學的物理知識設計功能刻度尺,學生利用熒光條畫刻度線設計出可在黑暗環境中使用的刻度尺,還設計出了裝有凸透鏡的刻度尺,既可測量長度,又有放大作用,從而開闊了學生的思維。

我們在每年的“愛科學月”活動中,組織學生開展科技小制作比賽,培養學生的創新精神和科技意識。例如:讓學生用A4紙、膠水、透明膠等材料自制紙橋,利用紙橋進行承重與創意設計比賽。學生先開展小組討論,然后分工合作、動手制作,再反復實踐,制作出了各式各樣的紙橋。又如,我們讓學生在課余時間尋找材料,制作一個裝蛋的容器,看誰能把雞蛋砸得更遠(條件是雞蛋不能破)。這一主題活動激活了學生的思維,學生積極開動腦筋設計實驗方案:有的用泡沫作為盒子,把雞蛋放進泡沫盒子里;有的用塞滿海綿或碎紙屑的盆子裝雞蛋;有的用筷子做成支架小盒子,用海綿包好雞蛋放進小盒子里,在盆子外面系上氣球。我們發現,學生制作的裝蛋容器,有的粗糙,有的精致;有的因為太重投不遠,有的因為做得不牢固蛋投出去就撞破了,有的做得既美觀牢固投蛋又遠又安全。隨后,我們請獲得實驗成功的學生介紹自己的創作思路和制作過程,其余學生學習、借鑒。在教師的指導下組織學生開展科技小制作活動,寓學于樂,這對提高學生的動手能力、合作能力、創新能力及科技意識十分有益。

美國華盛頓大學的一條橫幅上這樣寫道:“我聽說了就忘記了,我看過了就領會了,我做過了就理解了。”它深刻地說明了“做”的重要性。物理是以觀察和實驗為基礎的一門學科,更要注重“做”的過程,而自制教具便是物理教學實現“做”的載體,它不僅是物理教學的重要手段,也是培養學生動手能力和創新能力的重要途徑。利用生活中簡單的材料、物品甚至廢棄品開展一些簡易可行的物理實驗,有利于學生主動學習、探究學習、合作學習,實現教學相長。

(責編 歐孔群)