紐約國際化多視角探究

賈德錚 高汝熹 李鳴

摘要:國際化大都市是具備在全球范圍內與其他國家和地區進行大規模政治、經濟、文化領域交流交換能力的城市,這種交流交換的載體是人、財、物,在此基礎上以紐約市作為研究對象,文章著重分析紐約在對外貿易、國際移民、國際人口流動、金融國際化程度等領域的國際化水平,并分析紐約的全球政治經濟控制力,提出上海提升國際化發展水平的相關建議。

關鍵詞:紐約;大都市;國際化發展

一、 紐約基本情況

紐約位于美國紐約州東南部,通常被稱為紐約市(The City of New York),是美國人口最多的城市,2009年人口達839.2萬。紐約市由五個行政區組成,分別是曼哈頓(New York County),布魯克林(Kings County),昆士(Queens County),布魯克斯(Bronx County)和斯塔滕島(Staten Island),土地面積共790平方公里。紐約市是全美人口最密集的城市,在全球范圍內直接影響著媒體、政治、教育、娛樂以及時尚界。

從1609年新阿姆斯特開始經歷四百年的變遷,紐約市早已成為全球著名的國際化城市,其城市經濟特征由早期商貿業中心演變為現在全球航運中心、金融中心和專業服務中心。2011年8月紐約市共有雇員374萬人,大部分集中在教育、醫療、商貿、金融業和專業服務業等領域,雇員人數占比超過70%,這些產業大都屬于知識密集型產業,需要大量的人力資本和豐富的專業知識,從客觀上加速了紐約對國際化發展的要求,以服務業為主的產業特征既是紐約國際化發展的必然結果,同時也是推進紐約國際化的重要因素。

二、 紐約顯著的國際化特征

本文認為國際化大都市是具備在全球范圍內與其他國家和地區進行大規模政治、經濟、文化領域交流交換能力的城市,這種交流交換的載體是人、財、物,相對應的就是擁有大規模的進出口貿易、大規模的國際人口流動和大規模的金融服務貿易。國際化大都市所具備的強大的國際交流能力,在某種程度必然要求國際化大都市具備全球資源的控制能力,能夠有效參與全球競爭;同時要求國際化大都市擁有較強的經濟實力,尤其是良好的基礎設施,為國際化交流交往提供便利,相應的就是要求國際化大都市擁有較強的總部經濟和較多的國際組織,這與美國學者米爾頓·佛里德曼提出的世界城市7個標準一脈相承。據此,本文將從人財物角度考察紐約的國際化發展程度。

1. 巨額國際貿易吞吐量。國際化大都市與全球其他地區進行物質交換的主要途徑是進出口貿易。紐約作為全球知名的國際化大都市,既是全美最繁忙的港口,也是美國最大的貿易港口之一,2009年紐約關稅區貨物進出口總額為2 665億美元,其中出口額為1 109億美元,位居全美第一,占美國總出口額的11.17%;進口額為1 556億美元,位居全美第二,占全美進口額的10%,雖然落后于美國西岸城市洛杉磯,但是比第三位芝加哥多了近600億美元,這主要是由于全球經濟中心不斷從大西洋轉移至太平洋,提升了洛杉磯的經濟重要性,但是紐約作為美洲東海岸、大西洋西岸貿易節點的重要性并未下降。盡管紐約貿易區有大規模的貨物進出口貿易,但是紐約服務業是其主導產業,紐約一向是金融、咨詢、法律、會計等知識型服務業的集聚中心,據測算2010年紐約商業服務業、專業知識服務業、技術服務業和金融保險業出口額約為398.98億美元,進口額約為276.36億美元,是全美服務業貿易額最多的地區。

紐約出口的貨物中有大批鉆石制品、珠寶制品、書畫藝術品等高檔消費品,占全部出口額約為29%,同樣進口貨物中也有大批鉆石制品、非貨幣黃金制品、書畫藝術品、手機、珠寶配件等消費品,占全部進口額的30%,可見紐約作為全球貿易中心,是全球購物天堂和重要的奢侈品消費中心,著名的第五大街是全球奢侈品集中地,紐約在商貿領域具有很強的國際化水平。

2. 強大的航空服務能力。強大的航空運輸能力是大都市國際化的基本前提,是大都市實現國際化的必要條件。紐約大都會地區成立了紐約-新澤西港口事務管理局,負責管理紐約和新澤西地區的航空運輸業務,該管理委員會下轄五個空港,分別是肯尼迪國際機場、拉瓜迪亞機場、紐瓦克自由國際機場、斯圖爾特國際機場和泰特波羅機場,其中肯尼迪國際機場、拉瓜迪亞機場均位于紐約市皇后區,是紐約市最重要的空港,紐瓦克自由國際機場位于美國新澤西州紐瓦克市與伊麗莎白市境內,距曼哈頓約26公里路程,與前兩個機場一起被稱為是紐約都會區的三大機場,三大機場年運送旅客總和為1.04億人次。

紐約三大機場保證了人口的跨國流動,為紐約對外經濟、文化交流提供了保障,良好的航空運輸條件和便利的城市軌道交通體系是紐約成為國際化大都市的必要條件。三大機場分工明確,肯尼迪國際機場是紐約主要對外空港,不僅承擔起紐約市國內航班運輸,也負責紐約市國際航班起降;拉瓜迪亞機場主要是對內空港,僅擁有少量至加拿大、百慕大及加勒比海航線;由于位于紐約市之外,紐瓦克自由國際機場不僅擁有國內航班也擁有國際航班,但是運輸量小于肯尼迪國際機場。2010年紐約三大機場全年運送旅客1.04億人次,其中國際旅客3 538萬人次,占比34.15%,平均每天有9.69萬人次經由紐約三大機場進出美國。規模最大的肯尼迪國際機場全年輸送旅客4 651萬人次,其中國際航班運輸旅客2 311萬人次,占全部運輸量的49.68%,平均每天有12.74萬人次經由肯尼迪機場進出美國;紐瓦克國際機場全年輸送旅客3 311萬人次,其中國際旅客1 124萬人次,占比33.95%;拉瓜迪亞機場全年輸送旅客2 398萬人次,其中國際旅客103萬人次,占比4.3%。

3. 大量的國際移民。紐約是典型的美洲移民城市,早期歐洲大陸對美洲的移民主要是為了開拓殖民地,獲得財富,殖民地城市屬于移民被動接受者,主要表現為殖民地接受移民的能力較大,人口持續增長,這是由時代背景所造成,1950年以前紐約人口持續增長,由1689年的4 937人增長到1940年的745.5萬人,年均增長率超過37%。現在紐約的移民主要是為了獲取更適合城市發展的人力資源以滿足城市發展,是主動的國際化,主要表現為人口不斷更替,不斷有移民進入紐約,又不斷有人離開紐約,從1950年開始平均每年有約15萬外國移民進入紐約市,但是紐約市人口始終保持在780萬人左右。

20世紀60年代開始,紐約產業結構不斷調整,人口更替不斷加速,隨著制造業的外遷,大批制造工人離開紐約市或從事其他行業的工作,而不斷壯大的金融業和法律、會計等專業服務業對人力資源提出了新的需求,1960年至2000年間,紐約共迎來外國移民至少287.2萬人,同時又有約247.9萬紐約人遷往美國其他地區,紐約作為國際化大都市一方面在不斷的吸收國際移民,另一方面也在不斷的淘汰本地區的居民,在不斷的人口流動中獲取自身發展所需求的資源,并不斷為周邊經濟輻射區提供新的人力資源。截止2009年紐約市總人口約為840萬人,其中外國出生人口約287萬人,占全部人口的比重為34%,在紐約五個區里,外國移民人口最多的是皇后區,外國出生人口比例為44.6%;其次是布魯克林區,外國出生人口比例為36.30%。目前紐約市移民人口中,比重最大的是多米尼亞共和國移民,占移民總人口的12.8%,其次是中國移民 ,紐約市有大約20.37萬中國移民,占全部移比重約7.1%。

大批外國移民的涌入不僅為紐約提供了充分的人力資源,也維護了紐約文化的多元化,保證了紐約擁有適應產業發展的人才,推動產業不斷向前發展,確保紐約在金融、創意等產業的世界領先地位。

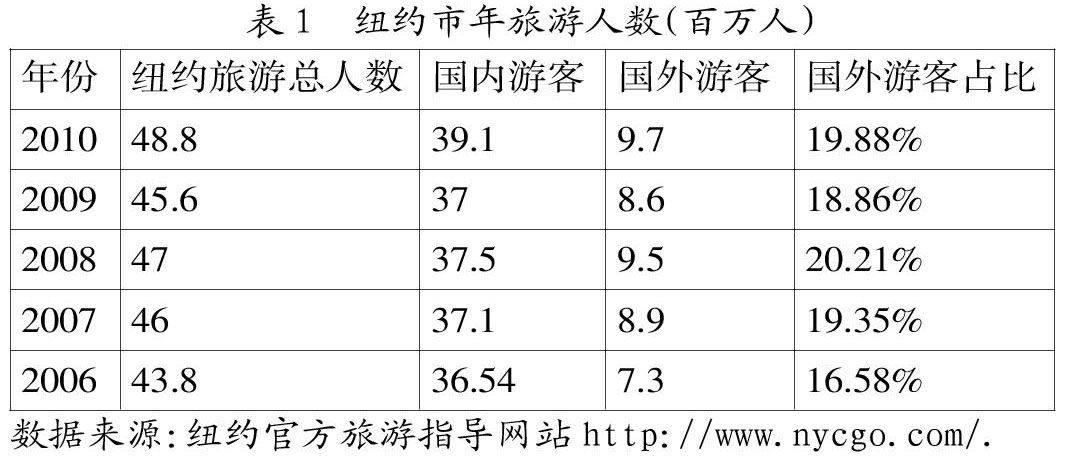

4. 發達的旅游服務業。旅游業是大都市的重要產業之一,每年為大都市創造巨額財富,跨國旅游業是國際化大都市國際人口流動的重要組成部分。紐約是全球知名的旅游城市,它提供無與倫比的博物館、旅游景點,提供高水平的酒店、餐飲、娛樂和購物等消費中心,2010年紐約市游客人數達到4 880萬人,其中外籍游客高達970萬人,占全部游客人數的19.88%,如下表1所示。旅游業為紐約帶來巨大的經濟收益,2009年游客在紐約市直接支出高達282億美元,為紐約市提供166億美元工資收入,創造30萬個就業崗位,稅收收入高達75億美元,如果按照外國游客占全部游客比重測算,2010年國外游客總支出約為62.6億美元。

紐約國際游客來自全球各地,按照國家分類排在第一位的是英國,2010年英國有105.5萬人來紐約旅游;其次是加拿大,旅游人數為97.7萬人次;近些年中國游客逐漸增加,2010年有26.6萬中國游客來紐約旅游參觀,排在第15位。跨國旅游是國際化大都市發展旅游業的必然選擇,大都市基本上以服務業為主導產業,而旅游業既是服務業重要組成部分,又是大都市進行國際化宣傳、營造良好國際形象的重要手段。

5. 開放的金融體系。大都市對外進行資金交往的主要途徑是金融業的國際化發展,憑借各種資源集聚優勢,大都市基本都是金融服務業的中心。從20世紀初開始紐約逐漸成為全球最重要金融中心,尤其是兩次世界大戰使大量黃金流入紐約,鞏固了紐約作為全球金融中心的地位。

紐約外資銀行數量遠遠超過美國其他城市,是全球外資銀行最多的城市之一。美國的銀行體系以美國聯邦儲備銀行為核心、商業銀行為主體,包括銀行控股公司、金融控股公司、外國銀行分支機構和本國銀行的外國分支機構等幾部分。截止2010年底,聯儲體系內共有2 193家會員銀行,運營著57 964家分支機構,這些銀行占據了全美34%的商業銀行和71%的商業銀行辦公機構。根據聯儲統計,2010年6月底美國全國在冊外資銀行辦公機構(代表處和分行)共有520家,其中位于紐約市的有201家,占全美比重38.65%。美國銀行業不僅高度對外開放,更傾向于全球擴張。據美聯儲統計,截止2010年6月30日紐約市共有銀行控股公司31家,資產合計3 789.81億美元,其中國外資產總額874.8億美元,占比23.09%,與此相對應國內資產占比76.91%。

紐約證券交易所和紐約納斯達克是全球最著名的證券交易所。納斯達克是目前美國交易量最大的證劵交易市場,是一個面向全球的股票市場,截至2010年全球共有5 668家企業在此上市,日交易量19.69億股,其中外國上市公司有298家,占比約為5.26%,占全球國外上市公司總和的9%。紐約證券交易所是美國最早的交易所,是世界交易量第二大交易所,2007年4月4日,紐約證券交易所宣布與泛歐證券交易所合并組成紐約證交所-泛歐證交所公司(NYSE Euronext),新的證券交易所擁有將近7 000家上市公司,占全球證券交易量的三分之一。截止2009年,紐約證券交易所共有上市公司3 517家,其中國外上市公司518家,占比約為12.38%,占全球國外上市公司總和的16%。

總體來看紐約證券交易所和紐約納斯達克在證券市場國際化發展方面居于絕對領導地位,兩家交易所共有外國上市公司816家,遠高于倫敦證券交易所的604家,占全部外國上市公司總和的25%,此外兩交易所外國證券交易量高達29 140億美元, 占全球外國證券交易量的78.95%。

紐約是全球最大的基金管理中心,其基金管理規模占全球一半以上,遠遠超過同級別的倫敦和東京。2010年全球傳統投資基金管理資產達79.3萬億美元,包括養老保險金29.9萬億美元,共同基金24.7萬億美元,保險基金24.6萬億美元;其中美國占據36萬億美元,占全球份額的45.5%,而紐約傳統投資基金管理份額占了全美60%以上。在對沖基金方面紐約占據絕對的主導優勢,2010年全球對沖基金資產總額為8.7萬億美元,其中美國所占比重最大為68%,歐洲占比22%,亞洲占比6%,紐約是世界獨一無二的對沖基金管理中心,全球約41%的對沖基金都由紐約市控制,絕大多數對沖基金在紐約都有常駐機構。

6. 強大的國際指向力。大都市的國際化發展還表現在其對全球資源的控制能力上。一個國家或地區是積極主動參與國際競爭還是被動的接受國際殖民是考察國際化優劣的前提條件,一般情況下國際化大都市往往借助和依托國際資源來發展自己,使之在國際交流交往過程中扮演更加重要的角色,以此獲得更多的國際資源。紐約不僅在全球金融領域占據重要地位,是全球大型企業的總部所在地,也是聯合國總部所在地,擁有強大的政治控制力。

國際化的一個重要環節是生產國際化,生產國際化是指企業超越一國國界在全球范圍內調配資源,在全球范圍內組織產品的生產,將全球納入其生產體系之中。生產國際化的主體是企業,尤其是跨國公司。跨國公司依賴其強大的經濟資源,在全世界行使資源的支配權,掌握這種控制力的核心就是跨國公司企業的總部。紐約市是全世界著名的企業總部集聚區,紐約市高檔寫字樓林立,為發展總部經濟提供了良好了的空間,2010年全球企業財富500強排名中,有19家企業總部位于紐約市,這19家跨國企業全球收入合計8 935.27億美元。跨國公司不僅僅局限于全球最大的公司,美國大型公司也同樣是全球著名的跨國企業,具有很強的全球資源控制能力,2011年美國財富500強排名中,總部位于紐約市的企業有45家,全球總收入12 335.29億美元。

三、 對上海的啟示

改革開放三十多年來上海經濟持續健康、快速發展,國際化程度不斷提高,上海在對外貿易、金融國際化領域取得了巨大成就,這與上海建設國際航運中心、國際金融中心的發展思路基本一致。事實上2011年全球金融中心指數排名中上海位列第五位,超過東京、芝加哥、蘇黎世等國際金融城市,但必須看到上海與全球一流城市在國際化領域的差距,相比紐約,上海離國際化發展還有很長的道路。

第一,完善人口流動機制。上海作為長三角地區對外交往的門戶和區域中心城市同樣應該發揮其在人力資源上的集聚擴散職能,建立人力資源退出機制,一方面保證人才流入,一方面促使不適宜上海發展的人口合理的退出,保證城市的生命力。目前上海僅有外國常駐人口15萬人,每年新增外國常駐人口屈指可數,在人口國際流動方面存在很大不足,2010年上海外國留學生數量僅為2萬多人,占高校學生比重不足2%,而2005年紐約該比重為6.7%。上海國際化的發展可以從國內化開始,以保證國內優秀人才進入上海為主,促使上海產業發展與國際領域步調一致,同時建立上海人口對外遷移的退出機制,以保證上海人力資源的不斷更新。

第二,以金融創新推動上海市金融國際化。上海未來必定以金融業為核心產業,但是目前上海的金融業發展水平較為落后,盡管上海金融業的總量并不小,但更傾向于國內化,而不是國際化,金融發展領域狹小,基本上限于銀行、證券、保險等傳統三大類,創新能力不足。同時,國際化大都市金融業發展都有自己特色,如一提到紐約就會讓人想起投資銀行和對沖基金,一提到倫敦就會讓人想起占全球份額40%的外匯交易,上海在加速金融業國際化發展過程中應根據中國目前金融宏觀背景找準突破點,由點即面推動金融業整體發展。

第三,鼓勵對外投資,以實業帶動服務業輸出。福布斯2011年全球500強企業總部位于上海的僅有5家,其國際控制力遠遠低于紐約;盡管上海是大多數跨國企業亞洲或者中國地區總部所在地,但是這些企業畢竟不屬于中國,不屬于上海,本質上將這些企業總部越多國際被控制力越強,控制力越弱,因此,在經濟領域短時間把本土企業培育成世界500強非常不現實,提升上海市國際經濟控制力主要出路應該是加速本土企業走出去,加強企業海外投資實力和水平。

參考文獻:

1. 陳維.上海:現代化國際大都市魅力的培育與比較.上海經濟研究,2002,(2):2-16.

2. 李慧中,趙大平.上海在區域分工中的比較競爭優勢分析.上海經濟研究,2006,(2):50-56.

3. 屠啟宇.世界城市指標體系研究的路徑取向與方法拓展.上海經濟研究,2009,(6):77-87.

作者簡介:高汝熹,上海交通大學安泰經濟管理學院教授、博士生導師;賈德錚,上海交通大學安泰經濟管理學院博士生;李鳴,河南省財政廳監督檢查局。

收稿日期:2013-07-20。