盈余管理的機會主義動機與非機會主義動機

倪敏 陳宏

摘要:作為管理層對會計盈余進行的一種調節和管理行為,盈余管理一直是會計學和管理學研究領域的熱點問題。目前國內關于盈余管理的研究主要側重對其機會主義主義動機進行分析,較少關注盈余管理可能存在的對企業發展有利的非機會主義動機。國外相關研究表明,管理層也可能出于對有效契約的考慮或是傳遞信息的需要進行盈余管理,即有效契約動機和信息傳遞動機。鑒于此,文章對盈余管理機會主義動機及兩種非機會主義動機的概念和內涵進行了闡述,并比較和分析了它們之間的聯系與區別,最后,對該領域未來研究方向進行展望。

關鍵詞:盈余管理;機會主義動機;非機會主義動機

一、 引言

盈余管理是管理層在會計準則允許的范圍內對會計盈余進行的調節和管理。盈余管理研究的首要問題是對其產生原因進行分析,因此,動機研究也就成為盈余管理研究的起點。現有相關研究大多基于機會主義動機這一視角,認為盈余管理是管理層為了追求個人利益最大化、進而造成公司及其他相關方損失的一種機會主義行為。然而,如果盈余管理都是出于對公司發展不利的機會主義動機,那么,它為什么會一直存在,為什么沒有被消除?Scott(2006,中譯本)指出,盈余管理持續存在的一個重要原因是它也具有“好”的一面。對此,他從契約和財務報告目標這兩個角度進行了分析,認為盈余管理也可能出于管理層對有效契約的考慮或是傳遞信息的需要。Graham等(2005)對400多名高管所做的調查研究也表明,管理層進行盈余管理的主要原因除了提高股價、維護自身聲譽、增加獎金報酬外,還包括為了樹立公司信譽、幫助公司發展以及更好地向投資者傳遞公司信息。可見,除了管理層的機會主義動機外,盈余管理也可能源于最大化企業價值或是傳遞信息等對公司發展有利的非機會主義動機,國外相關實證研究為此提供了一定的經驗證據(如Louis和Robinson,2005;Gunny,2010;Badertscher等,2012;等)。

事實上,盈余管理的機會主義動機與非機會主義動機既相互區別,也相互聯系。厘清它們之間的內在關系是理解和掌握盈余管理動機內涵與邊界的前提。鑒于此,本文首先對機會主義動機和兩種非機會主義動機的概念進行了闡述,在此基礎上,對它們之間的聯系和區別進行分析,并對該領域未來研究方向進行展望。

二、 盈余管理的機會主義動機和非機會主義動機

Holthausen(1990)總結了管理層的三種會計選擇動機觀:機會主義觀(Opportunistic Behavior Perspective)、有效契約觀(Efficient Contracting Perspective)和信息觀(Information Perspective),其中,有效契約觀和信息觀分析了兩種對企業發展有利的非機會主義動機。以下分別對上述動機進行介紹。

1. 機會主義動機。Holthausen(1990)、Watts和Zimmerman(1990)指出,機會主義動機是管理層以最大化個人利益為目的,進而可能給公司及利益相關方造成損失的一種動機。如管理層犧牲企業長遠利益,通過削減研發支出等盈余管理手段來提高公司利潤,進而增加個人獎金報酬;或是通過盈余管理虛報公司業績,拉抬股價,欺騙投資者。由于管理層的理性人假設以及信息不對稱,現有相關研究大多將盈余管理視為管理層的一種機會主義行為。

2. 非機會主義動機。基于會計信息在經濟活動中的兩大基本作用:契約作用與估值作用,盈余管理的非機會主義動機主要體現為有效契約動機和信息傳遞動機。

(1)有效契約動機。契約理論認為,現代企業是一系列契約的聯結,契約的簽訂和執行離不開會計數據,如薪酬契約中的激勵政策大多以會計利潤為基礎,而債務契約中也會包含以會計數據為依據的限制性條款。會計信息的契約作用決定了其對管理層薪酬、契約成本及公司價值都將產生影響(Watts和Zimmerman,1986)。有效契約觀認為,管理層可以通過盈余管理緩解代理沖突、降低契約成本,提高公司價值。例如,管理層通過盈余管理使會計利潤能更好地衡量其工作業績和努力程度,此時,盈余管理既增加了管理層的個人薪酬,也有助于降低契約的監督成本、再談判成本以及因激勵不足而可能產生的剩余損失,進而實現公司利益的最大化,體現了一種有效契約動機。因此,基于會計信息的契約作用,盈余管理的有效契約動機是指在契約范圍內以降低契約成本、最大化公司價值為目的的一種動機(Holthausen,1990;Watts和Zimmerman,1990)。

(2)信息傳遞動機。除了契約作用,會計信息還具有反映公司經營狀況以幫助投資者進行決策的估值作用。然而,會計處理所遵循的歷史成本、權責發生制等原則可能使會計業績偏離企業的真實價值,進而造成市場的錯誤定價。例如,當會計政策過于保守時,會計利潤可能低估公司的盈利能力,導致公司股價被低估,此時,管理層便可能通過盈余管理調整會計盈利,向外界傳遞公司的真實信息。Scott(2009)曾指出,若盈余管理被用來傳遞有用的內部信息,那么它對公司、管理層以及投資者都將是有利的。因此,基于會計信息的估值作用,信息傳遞動機是指管理層進行盈余管理是為了更好地向外界傳遞關于公司發展的內部信息、解決信息不對稱問題(Holthausen,1990)。Graham等(2005)、Gunny(2010)、Badertscher等(2012)的研究發現為信息傳遞動機提供了相應的經驗證據。

三、 機會主義動機與非機會主義動機之間的聯系與區別

1. 機會主義動機與有效契約動機。在契約理論的框架下,機會主義動機與有效契約動機并非完全互斥。一般來說,有效契約動機產生于締約前,而機會主義動機則可能產生于締約后,如果其他契約方預期管理層可能存在機會主義行為,在訂立契約時便會通過降低管理層報酬來保護自身利益。在契約定價機制的約束下,如果管理層事后的機會主義行為并未超出事前預期,則機會主義動機盈余管理不會造成利益相關方以及公司的損失;此時,最大化公司價值和最大化管理層利益這兩個目標并不沖突,即機會主義動機同時也可能契約有效(Christie和Zimmerman,1994)。這意味著兩種動機下的盈余管理手段、程度以及經濟后果可能存在一致性。

如圖1所示,假設左邊的圓代表締約前契約各方在有效契約動機下約定的有效會計方法集,右邊的圓代表締約后管理層出于機會主義動機所可能選擇的會計方法集,X1~X3代表不同的會計方法。若管理層的機會主義行為符合其他契約方的預期(如選擇X2進行盈余管理),則盈余管理便是在有效契約集的約束之下。此時,依據盈余管理的表現形式和經濟后果將很難判斷X2是出于有效契約動機還是機會主義動機。縮小有效契約集有助于減少機會主義行為,但同時又會增加契約成本,如何在降低契約成本和減少機會主義行為之間進行權衡是值得進一步探討的問題。然而,如果管理層的機會主義行為超出預期,則盈余管理將會給企業造成損失(如管理層選擇X3進行盈余管理)。

綜上分析,在有效契約集中,公司價值不會因盈余管理而減少,而有效契約集之外的機會主義行為則會降低公司價值,并給其他契約方造成損失。因此,在預期范圍內,機會主義動機盈余管理在表現形式和經濟后果方面與有效契約動機具有一致性。在契約約束下,過度的機會主義盈余管理才會給公司造成損失。

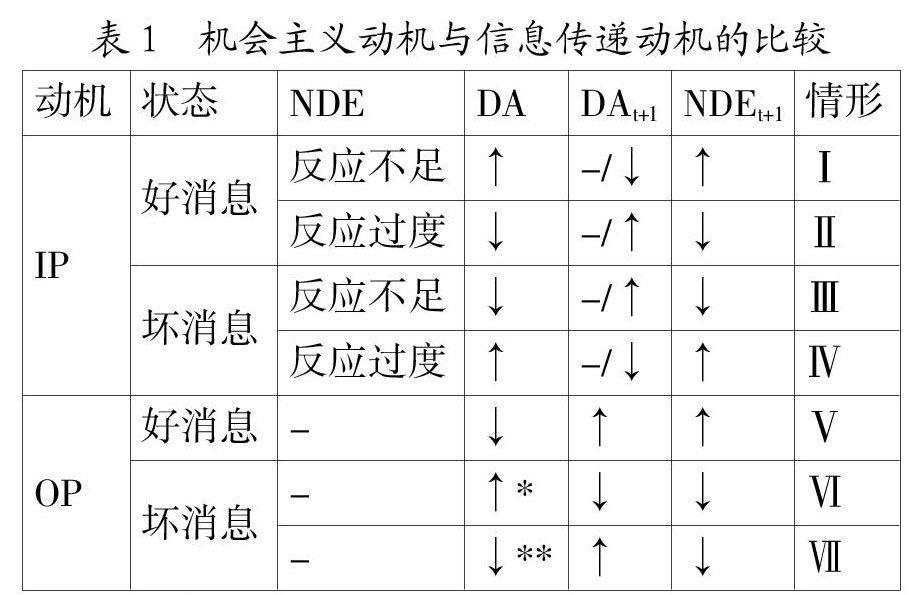

2. 機會主義動機與信息傳遞動機。機會主義動機與信息傳遞動機之間也既有區別又有聯系。設公司盈利(E)由非操縱性利潤(NDE)和操縱性應計利潤(DA)兩部分組成,假設當年經濟變化對公司盈利的影響并未全部反映在當年NDE中,剩余影響將延續到以后年度,則公司當年NDE包含了當年經濟沖擊的部分影響及上一年的滯后影響。Guay等(1996)研究認為,當NDE對經濟變化反應不足或反應過度時,管理層出于信息傳遞動機會利用DA來糾正這一偏差。如表1所示,假設在好的經濟形勢下NDE反應不足,或在壞的經濟形勢下反應過度,出于信息傳遞動機,管理層會進行調增DA的盈余管理;反之,若NDE對壞的形勢反應不足,或對好的形勢反應過度,則進行調減DA的盈余管理。除此之外,Guay等(1996)還分析了兩種機會主義行為:一種是當糟糕的經營狀況可能持續時,管理層通過盈余管理來暫時提高業績以掩蓋壞消息;另一種是當好的經濟形勢將持續時,管理層利用盈余管理來隱藏利潤以掩蓋好消息。值得注意的是,他們沒有分析“一次虧個夠、利潤大清洗”這種盈余管理,即在壞消息下進一步減少應計利潤并在以后年度轉回,本文認為這也是一種機會主義行為,因此,在后文的分析中包含了對這一行為的考慮(見表1)。

由表1可見,當NDE對當前經濟變化反應過度時,機會主義動機和信息傳遞動機在盈余管理方向上是一致的(情形Ⅱ與情形Ⅴ,情形Ⅳ與情形Ⅵ);同時,當NDE對當前壞消息反應不足時,信息傳遞動機和“一次虧個夠”的機會主義動機在盈余管理方向也是一致的(情形Ⅲ與情形Ⅶ)。

接下來分析兩者之間的區別。Badertscher等(2012)指出,不論正向還是負向的盈余管理,信息傳遞動機都有助于提高盈利預測能力,而機會主義動機則會降低盈利預測能力。盈利預測能力的差異也體現了兩種動機的經濟后果有所不同。本文分別對上述三種盈余管理方向一致的情形進行討論:

第一,情形Ⅳ與情形Ⅵ:在信息傳遞動機的情形Ⅳ中,由于NDE對壞消息反應過度,下一年NDE會增加(除非下一年經濟形勢持續惡化),因此,即使DAt+1因反轉而下降,在一般情況下公司下一年盈利(Et+1=NDEt+1+DAt+1)也不至于出現顯著下滑。而在情形Ⅵ中,管理層出于機會主義動機調增DA以抵消壞消息產生的負面影響,下一年DA的反轉將導致DAt+1下降,同時,持續的壞的經濟形勢也使NDEt+1進一步下降,因此,在機會主義動機下,Et+1將大幅下滑。

第二,情形Ⅲ與情形Ⅶ:在信息傳遞動機的情形Ⅲ中,由于NDE對壞消息反應不足,NDEt+1會繼續下降,而DAt+1并不會立即大幅增加(除非下一年出現好消息),因此Et+1不會出現明顯好轉。而在機會主義動機下(情形Ⅶ),DA的減少正是為了在以后年度轉回,因此DAt+1將大幅提高,并使Et+1顯著上漲。Rees等(1996)研究發現,在公司資產減值年度,負向非正常應計利潤也相應增加,但這些負向應計利潤并未在以后年度轉回。因此,他們認為資產減值年度的負向非正常應計利潤并不是出于管理層的機會主義動機,而是在向投資者傳遞公司經營狀況不佳的壞消息。

第三,情形Ⅱ與情形Ⅴ:在信息傳遞動機的情形Ⅱ中,由于NDE對好消息反應過度,NDEt+1會減少,如果下一年沒有持續的好消息,則Et+1將不會明顯增長;而在機會主義動機下(情形Ⅴ),掩蓋好消息是為了保持以后年度利潤的穩定增長,DAt+1會增加,同時NDEt+1也會增加,因此Et+1將持續增長。

實際上,情形Ⅱ與情形Ⅴ的經濟后果往往難以區分,由于好消息下的機會主義行為并不會造成太大危害,而在壞消息下,不論是減少盈利還是增加盈利都可能極大地誤導報表使用者,因此對于機會主義動機,學者們更多的是對情形Ⅵ和情形Ⅶ進行實證研究。可見,區分情形Ⅳ與情形Ⅵ以及情形Ⅲ與情形Ⅶ的經濟后果更為重要。

綜上分析,盡管最終目的不同,但在一定條件下,信息傳遞動機的盈余管理方向與機會主義動機可能存在一致性,即盈余管理的表現形式可能相似。而兩種動機的區別則主要體現在對未來業績的影響上,因此,分析盈余管理的經濟后果是區分這兩種動機的重要途徑。

四、 結論與展望

相關研究表明,不論是機會主義動機,還是有效契約動機、信息傳遞動機等非機會主義動機均是盈余管理產生的重要原因。機會主義盈余管理可能造成公司及其他利益相關方的損失,而非機會主義盈余管理則有助于公司更好地發展。與此同時,這兩類動機在表現形式或經濟后果上也可能相似。機會主義動機和非機會主義動機之間的聯系與區別告訴我們:

第一,對盈余管理動機進行分析應聯系其經濟后果。不同的經濟后果是區分機會主義動機和非機會主義動機的重要途徑。若盈余管理導致公司未來業績下降更快,則其更可能源于機會主義動機;反之,若有助于未來業績增長,則可能源于一種非機會主義動機。當然,這兩類動機的經濟后果也可能存在交集,當機會主義動機盈余管理符合預期時,有效契約動機與機會主義動機盈余管理的經濟后果可能并無差異;同時在好的經濟形勢下,信息傳遞動機與機會主義動機盈余管理的經濟后果也難以區分。因此,如何界定機會主義動機與非機會主義動機的邊界,尤其是當兩者在一定條件下存在一致性時如何進行區分,是未來理論研究需要重點關注和解決的問題。

第二,對盈余管理動機進行分析時還應考慮其涉及的盈余管理方向。由表1可知,機會主義動機對盈余管理方向的影響與非機會主義動機既有差別也存在一定的相似性;同時,不同方向的盈余管理其經濟后果也不盡相同。因此,忽視盈余管理方向將極易混淆非機會主義動機與機會主義動機,也不利于分析和檢驗有效契約動機和信息傳遞動機。未來在盈余管理動機的研究中應嵌入對盈余管理方向的分析。

第三,關注盈余管理的多動機問題。機會主義動機與非機會主義動機以及非機會主義動機之間相互影響、相互作用。盈余管理的背后可能存在多種動機(Graham等,2005)。因此,未來研究有必要對動機之間的關聯關系進行系統地分析,忽略其他動機的影響有可能導致內生性問題,進而影響結論的可靠性。

參考文獻:

1. Badertscher B A, et al.Earnings manage- ment and the predictive ability of accruals with respect to future cash flows.Journal of Accoun- ting and Economics,2012,(53):330-352.

2. Christie A A and Zimmerman J L. Efficient and opportunistic choices of accounting procedu- res.The Accounting Review,1994,69(4):539-566.

3.Graham J R, et al.The economic implicat- ions of corporate financial reporting.Journal of Accounting and Economics,2005,(40):3-73.

4.Guay W R, et al.A market-based evaluation of discretionary accrual models.Journal of Acc- ounting Research,1996,34(Supplement):83-105.

5.Gunny K A. The relation between earnings management using real activities manipulation and future performance: Evidence from meeting earnings benchmarks.Contemporary Accounting Research,2010, 27(3):855-888.

6.Scott W R著.陳漢文等譯.財務會計理論(原書第3版).北京:機械工業出版社,2006.

7.Watts R L and Zimmerman J L著.陳少華,黃世忠等譯.實證會計理論.大連:東北財經大學出版社,1999.

作者簡介:倪敏,南京審計學院國際審計學院講師,廈門大學管理學院博士生;陳宏,廈門大學管理學院博士生。