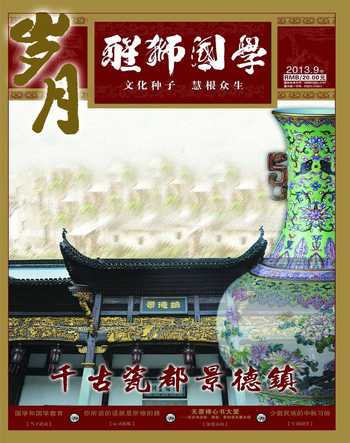

四百年,兩個城市的情緣

江建新

克拉克瓷是流行于16世紀末,17世紀初的一種外銷瓷品種,此類青花瓷器有其特有的開光構圖形式,裝飾風格特征明顯,歐洲瓷學界將這類風格相近的青花瓷統稱為“克拉克瓷”。這種瓷器在整個晚明外銷瓷中占有特殊位置……

◎晚明社會與景德鎮及克拉克瓷的燒造

明代自中期以后,國力已由盛漸衰,崇禎六年底(1633),由賀雙全、高迎祥、李自成、張獻忠等61名農民軍將領率軍突破黃河天險,進入中原地區。崇禎八年(1635),起義軍攻下鳳陽,并燒毀了皇陵宮殿和龍興寺,挖了朱家祖墳。至此黃河以南,長江中下游流域已在兵火之中,大明江山搖搖欲墜。明萬歷至崇禎,國庫空虛,內亂外患,明帝國為了維持社稷不倒,唯有加緊向相對安定而富庶的東部沿海和東南地區搜刮賦稅,以充巨額軍餉。

明代中后期以后,白銀成為帝國的通行貨幣,而此前白銀一直是中國的稀缺物質,為了應付急劇增加的白銀需求,帝國只有將眼光投向海外。隆慶元年(1567),明廷開放海禁,“準販東西二洋”,宣布位于東南沿海的福建月港對外開放,準許該港對東西洋進行貿易。這里成為中國民間商船請引、集中、盤驗放行的唯一合法航點。月港對外貿易口岸的確定,以及隨后1602年東印度公司成立,推動了中國國貨的大量外銷和舶來品進入國內,大量的白銀開始流入中國,中國的瓷器、茶葉、絲綢大量出口。

景德鎮瓷器自然成為帝國換取白銀的重要物資,成為當時月港對外輸出的大宗商品,在這一社會背景下,景德鎮生產了大量外銷瓷,以滿足明廷需要。王士性《廣志繹》載:“浮梁景德鎮雄村十里,皆火山發焰……徧國中以至海外夷方,凡舟車所到,無非饒器也。”由此可以看到當時景德鎮瓷器生產及外銷是極為興盛的。

馮夢龍《醒世恒言》第三七四卷《一文錢小隙造奇冤》小說中,描寫了一個發生在晚明時期景德鎮的故事,文中描寫道:“話說江西饒州府浮梁縣,有景德鎮,是一個馬頭去處,鎮上百姓,都以燒造瓷器為業,四方商賈,都來載往蘇杭各處販賣,盡有利息,就中單表一人,叫做邱乙大是一個窯戶一個做戶。渾家楊氏,善能描畫,乙大做就瓷胚,就是渾家描畫花草人物,兩口俱不喫空。住在一個冷巷里,盡可度日有余。”書中還描寫了酒店老板、伙計、打鐵匠、本鎮大戶等,展現出一幅寧靜而繁華的廣闊城市畫面,透露出一般濃厚的市井氣息。書中謂邱乙大住在冷巷里,說明本鎮還有熱巷(繁華)之處。這與明王世懋《二酉委譚》記載的景德鎮繁榮景象極為吻合:“景德鎮官窯設焉,天下窯器所聚,其民繁富甲于一省,余嘗以分守督運至,其地萬搗之聲殷地,火光燭天,夜令人不能寢,戲目之曰四時雷電鎮。”由于馮、王二氏主要生活在嘉、萬之際,他們所描寫的當是晚明時期景德鎮的真實寫照。

根據康熙二十一年《浮梁縣志·景德鎮圖》來看,其時的景德鎮以御窯廠為中心,分布有南北向前、后兩街,東西向幾十條弄巷的長方形城市格局。城區“延袤十三里許,煙火逾十萬家,陶戶與市肆當十有七八”,由于康熙版《景德鎮圖》距晚明時代不遠,故可視之為明后期景德鎮城市分布范圍。明萬歷二十四年(1596)吳昊十墓志中載有“鎮市”“里村”“南門”等地名,其地點均在景德鎮城區內,可見明萬歷時城市格局已形成了。明中晚期窯業堆積極為豐厚,其遺物均迭壓在上述城區范圍內的建筑物之下。

近年來陸續發現燒造克拉克瓷的窯址有觀音閣、御廠遺址、珠山西路、十八橋、賽寶坦、花園里、劉家弄、蓮社路等十余處,印證了晚明時期景德鎮外銷瓷及克拉克瓷生產興旺情況。而從傳世17、18世紀日本、中東、歐洲大量仿景德鎮克拉克瓷來看,也從一個側面印證了克拉克瓷廣闊的外銷市場和深遠的影響。

過去陶瓷界一般認為明中后期由于政治腐敗,社會動蕩,民不聊生,瓷業生產蕭條。但通過上述考察,我們得知:明晚時期中國社會雖風雨飄搖,但景德鎮陶瓷生產不僅沒有萎縮,反而更為繁榮,陶瓷工匠們創造了許多空前絕后的瓷器精品,在中國陶瓷歷史上譜寫了精彩樂章。這一時期不僅燒造了許多精美絕倫的外銷瓷,也創燒了被西方學者命名為“轉變期”的瓷器,景德鎮這一時期的瓷器外銷空前活躍,這種情況的出現,除了與上述社會環境有關外,還與景德鎮當時特殊的地域環境有關。

根據地方文獻顯示:從嘉靖三十四年(1555)到崇禎十五年(1642),八十余年間,景德鎮地區都是安定的。崇禎十五年之后,景德鎮地區才開始動蕩不安,清順治十六年(1659)以后,又恢復平靜。

從崇禎十五年至順治六年由于景德鎮地區連年兵禍,已不能進行正常的陶瓷生產,克拉克瓷在此期間也就基本停燒了。而于此同時,大明帝國在17世紀40年代左右,三條主要航海線路被突發事件阻礙,海外貿易幾乎中斷了。

景德鎮在明隆慶至崇禎時期,由于明廷開放了海外貿易,急需巨額兵餉和白銀,由此刺激了景德鎮陶瓷外銷,克拉克瓷正是為了迎合空前活躍的外銷瓷市場需要而生產的,崇禎十五年以后由于景德鎮地區兵禍連年不斷,社會動蕩,包括外銷瓷在內的克拉克瓷因此而一度中斷了燒造。清順治晚期外銷瓷雖有所恢復,但克拉克瓷似再也未燒造。

◎克拉克瓷的裝飾風格特征與形成的主要社會原因

克拉克瓷作為景德鎮最早形成的一種規模化的外銷瓷品種,具有鮮明特征,它是有指向性的外銷瓷,在國內發現極少,幾乎不為中國百姓使用。這類風格特異的外銷瓷,延續燒造時間較長,產量也較大,這在景德鎮燒造史上是極為罕見的。

從傳世與出土的克拉克瓷來看,常見品種有碗、盤、杯、瓶、小罐、軍持等,其中盤最為常見。盤的紋飾一般在器物內壁的口沿部分飾一周大小排列有序的開光,大開光內多飾以花草、蟲蝶、雜寶等;小開光內飾以纓絡、綴珠、萬字、綿紋、幾何紋等。盤心圓圈內飾有石山樹木、池塘禽鳥、水榭亭閣、仕女人物、花盆小景等。這種布局飽滿,分層構圖的獨具特色的裝飾形式,視之為克拉克瓷典型風格。

克拉克瓷盤外壁飾一周開光花紋與元青花盤外壁繪八大碼紋有相似之感,這是兩個不同時代的青花瓷中典型風格。克拉克瓷所繪雜寶紋,在盤內壁開光中最為常見,有蕉葉、火焰、楓葉、卷軸書畫等。雜寶首見于元青花,明以后開始流行。

克拉克瓷盤心所繪主體紋飾,如蓮池水禽、人物山水、盆景堆、花園小景、麒麟瑞獸、花卉蟲蝶等,這類紋飾是中國繪畫中常見題材。如江西廣豐縣文管所藏明萬歷青花開光花果人物盤,盤心開光內繪一庭院小景,內有一戴官帽者悠閑坐于榻上,回目張望,似有所思。其構圖和繪畫形式與明萬歷時期的版畫頗為相似。

克拉克瓷的裝飾紋樣,源于傳統的中國畫題材,有取材元青花蓮瓣雜寶紋樣,有汲取伊斯蘭陶瓷繁縟茂密構圖形式,是東西文化交融的產物。

克拉克瓷這種有創新意味的裝飾形式出現決非偶然,雖然原因有多種,但我以為,它與晚明時期整個文化史的轉變是分不開的。從中國歷史角度上看,隆、萬之際,是中國歷史的一個轉折點,像黃仁宇《萬歷十五年》,把中國政治史的轉折點定為該時期;朱維錚《走向中世紀》,把中國思想史的轉折點也定于這一時期;梁啟超《中國近三百年學術史》,把中國學術史的轉折點也定于該時期,近現代許多學者把萬歷時期作為“中世紀”邁向“現代社會”的轉折點。而中國美術史也在這一時期發生了重大變化,這些變化包括:其繪畫者群體和過去的不同。畫家身份不同,有許多文人士大夫參與其中,如徐渭、董其昌、陳洪綬等。繪畫功能不同,審美觀念不同。其題材和形式豐富多樣,在中國美術史上出現一個嶄新局面。而作為具有美術功能的陶瓷裝飾,也深受其影響,陶瓷工匠們汲取當時美術領域變化因素,在裝飾題材上大膽創新,將中國繪畫新內容直接移植到陶瓷裝飾中,出現了所謂“轉變期”陶瓷。而克拉克瓷的典型風格產生,也是這一變異時代的產物。

景德鎮生產的克拉克瓷大約興燒于明萬歷初年,萬歷中晚期至天啟、崇禎早期較為盛行,清順治基本停燒。明晚期景德鎮外銷瓷窯場規模宏大,外銷瓷生產空前活躍,這與晚明時期國庫空虛,朝廷急需征集兵餉平定戰亂有關,這一時期景德鎮地區相對安定,是當時一個為明帝國帶來巨大經濟效益的都市,克拉克瓷正是在這一歷史背景下燒造的。克拉克瓷裝飾的構圖形式受到伊斯蘭陶瓷影響,其紋飾包涵有中國佛教和中國繪畫題材內容,是伊斯蘭文化與中國佛教和中國傳統繪畫題材相結合的產品,在中國陶瓷史上有其特殊的標志性意義,是16、17世紀中西文化交流和陶瓷貿易實物見證。它的典型風格產生,與晚明時期整個文化藝術史的轉變分不開,是這一變異時代的產物。