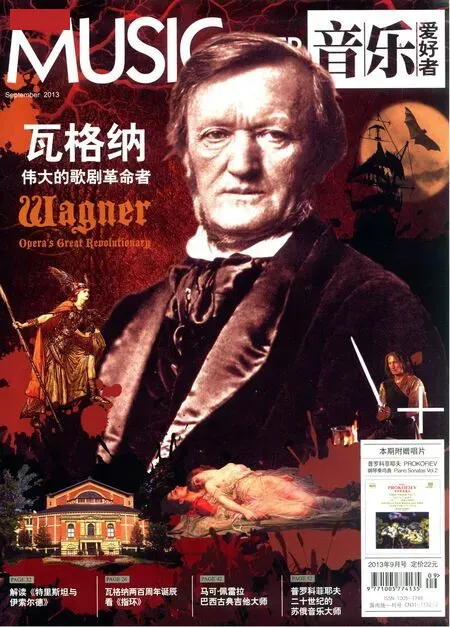

瓦格納:偉大的歌劇革命者

莊加遜

在經歷背井離鄉、欠債累累、流言蜚語和被捧上天的阿諛奉承之后,瓦格納筆下的歌劇不僅保留了超凡的戲劇性、爭議性和壯觀宏偉的大場面,更是對藝術樣態徹頭徹尾的顛覆。

而在理查德·瓦格納之后,歌劇不再是原來的樣子。

整整用了四分之一個世紀的時間,瓦格納試圖將自己腦中漸漸成型的非凡概念精準地表達出來。有一件事情,作曲家心里很明白:他對于歌劇未來的理想將不可能在當時現有的任何一個劇場中實現。不僅因為歌劇《尼伯龍根的指環》對于歌手及樂隊的演奏遠超過一般的標準,更駭人的是對于觀眾同樣提出了苛刻的要求。若無完備的身心準備,恐怕沒人能應付得了瓦格納的歌劇體驗。不再是一天忙碌工作之后神情慵懶地隨便聽聽,人們像古希臘人慶祝節日般留出相當的一段時間,從容不迫、靜心地思考他們所看到的與聽到的。如今,這樣的準則依然在拜羅伊特音樂節被奉若神明。在拜羅伊特,瓦格納的歌劇最大程度地按照他設想的方式上演。

瓦格納的作品在許多方面具有革命性。當時歌劇創作多由一條常規的旋律主線與伴奏部分來完成,而瓦格納一反常規地創造出“放置歌劇文本”的全新手法,實踐“戲劇是目的,音樂是表現手法”的想法。他總是自己獨立完成歌劇的文本創作,這幾乎令當時的歌劇創作者們難以想象。有時候人們把它稱作“音樂詩學合成”(musico-poetic synthesis),這是文本與音樂線的相互融合,可以捕捉到場景中最細微的表現差別。它既非宣敘調,亦非詠嘆調,而是一種被強化、被提升的詠嘆調,似乎介于宣敘調與詠嘆調之間的某個點。這種手法預示了傳統歌劇寫作諸如詠嘆調、二重唱、合唱等模式的瓦解。當然,在瓦格納的歌劇中這些元素依然貫穿始終,但它們被安排進更高級別、更大規模的架構中。音樂結構依照調性與一系列網狀的主導動機形成,這些相互糾纏的主旨動機與特定的對象(比如劍、矛槍、指環)、人物、思想或感情保持一致。瓦格納并非真的要創造全新的主旋律概念,但他的確使音樂主旨作為主要的結構單位和創作技巧得到前所未有的發展。事實上,這樣的手法在其隨后的歌劇作曲家中被爭相摹仿,有的成功,有的并不那么成功。瓦格納以后的大多數歌劇呈現出相似的一以貫之的一體創作手法,而非配套齊全的帶有數字標題的老路子。從此,所謂的“音樂詩學合成”也變得正常不過了。

瓦格納另一項重大的革新在于樂隊的編排配器。在其所在的時代與祖國,他的競爭對手——法國浪漫主義歌劇的代表人物,來自德國的梅耶貝爾(Giacomo Meyerbeer)正在努力地推倒傳統音樂創作的邊墻;而在法國有另一個大人物——柏遼茲。但唯有瓦格納是堅持將諸如小號、低音單簧管這樣的樂器寫進編排的第一人,他讓它們承擔很重要有趣的部分。他還特意設計了用于自己作品的獨有樂器(如瓦格納大號),在樂團的行進過程中大大地擴展了調性及想象力的無限可能。

更不用說,瓦格納歌劇中奢侈淫逸的感官刺激與豐腴的質感!心理學上的微妙體驗,意識形態的錯綜復雜,無數人為此迷倒沉醉。這往往也會帶來一些問題,尤其是對于意識形態的爭議:通過某些作品里的“潛臺詞”,很多學者確信瓦格納是一位“反閃族”人士。不過,越來越多的人認識到沒有必要因此將作品理解得如此狹隘。現代的瓦格納作品詮釋者不再執著于在作品中挑戰意識形態的做法。瓦格納的歌劇,深埋其中的真理與矛盾含義依然是令人著迷,極具煽動意味的。接下來,我們將一起探索這些為人熟知的故事……

《漂泊的荷蘭人》

創作時間:1840-1841年

首演:1843年1月2日,德雷斯頓

茫茫的大海上漂泊著一艘紅帆黑桅的陰森可怖的船,而船長荷蘭人由于受到魔鬼的詛咒,窮其一生都要在海上流浪,每隔七年才能上岸一次,只有遇到一位真心愛他并肯為他犧牲的女人,他的流浪生涯才可能終止。又一個七年的輪回開始了,荷蘭人在挪威海岸靠岸。美麗堅貞的紡織姑娘珊塔對荷蘭人充滿同情與愛意。為了證明她的忠誠,珊塔不惜為愛情獻祭……

回顧瓦格納的晚年,他常常愿意將《漂泊的荷蘭人》視作自己第一部成熟的音樂戲劇,一位德國藝術家終于在此發現自我內心的召喚。瓦格納最初在法國尋求贏得聲名與未來的可能,寄希望能一舉攻破巴黎歌劇院的堡壘,努力趕上那些成功的梅耶貝爾們。

當然,這絕不可能是他的第一部歌劇。在此之前,他在《仙女》(Die Feen,1833)中嘗試了德國浪漫主義風格;在《愛情的禁令》(Das Liebesverbot,1835)中使用法國-意大利的輕歌劇手法;還有輝煌的法式大歌劇《黎恩濟》(Rienzi,1840)。這些作品顯然都表達了瓦格納渴望成就大歌劇的野心,然而除卻一些當地人的欣賞,幾乎沒有任何真正意義上的突破。當時的作曲家剛年過三十,在馬格德堡與里加任職,生活中除了分享戲劇,還伴隨著與日俱增的債務與婚姻危機。當他從拉脫維亞首都登船出發,經歷了一次可怕的海上暴風雨歷險后,腦中便構想出一個故事——一個被詛咒的荷蘭航海船長一生永遠都將在海上流浪的故事。瓦格納認為這樣的劇情至少夠得上資格成為在巴黎劇院正戲前暖場的短配戲,結果作品并未被巴黎所接受。為了在德雷斯頓的國家歌劇院演出該作品,瓦格納進一步豐滿內容使之成為更全面完整的三幕歌劇。如今演出《漂泊的荷蘭人》時,有的會將其處理成有間隔的三幕劇版本,有的會選擇作為一整部作品無間斷演出。

《漂泊的荷蘭人》無疑標志著瓦格納風格發展邁出的重要一步。尤其在某種程度上舍棄了依照數字順序按組創作歌劇的做法,其中仍有一些與傳統近似的元素,比如珊塔的敘事曲、挪威人與荷蘭船員們的合唱。但作曲家試圖將這樣的痕跡掩蓋起來,阻止觀眾在整部歌劇表演期間鼓掌。珊塔的敘事曲在如此有革新意味的作品中顯得格外有趣,因為諸如此類的敘事曲是十九世紀歌劇傳統的典型特征。但瓦格納要做的是將他的敘事曲提升,成為整部作品重要的支撐部分。“紡織大合唱”有韻律地營造出不間斷的背景聲響,該敘事曲令我們飛升,遠離塵世、遠離紡織姑娘的世界,來到全新的天地:人們真切地看見一位有遠見的女性將自己視作被詛咒船長的祭品,用來換取船長的自由與愛情。

通過《漂泊的荷蘭人》,瓦格納認為自己的事業自此踏入全新的領域。這種想法不無道理:在歌劇中創作者把詩性的文本與音樂擺在同等重要的位置。此后他總是堅持獨立完成歌劇腳本與音樂,不曾偏廢。瓦格納用了大概十年的時間才最終實現音樂與詩學文本的高度融合,在其最偉大的作品中我們都能強烈地感受到瓦格納獨一無二的特質。不論是音樂結構,還是作品主題中黑暗、沉思的質感,《漂泊的荷蘭人》都是為日后作品風格定調的重要一步。作品在德雷斯頓的首演算不上成功,反響不及先前的《黎恩濟》,但至少為瓦格納贏得了在德雷斯頓擔任指揮的職務。

《唐豪瑟》

創作時間:1842-1845年

首演:1845年10月19日,德雷斯頓

故事發生在十三世紀的德國,唐豪瑟是一個游吟歌手,因為某些不光彩的原因從充滿魔力、令人神魂顛倒的維納斯愛神山莊回到人間的圖林根瓦爾特堡莊園,與自己昔日虔誠的戀人伊麗莎白重逢。在一場歌唱比賽中,唐豪瑟一曲對低俗私情的歌頌觸犯了神規,令在場眾人震驚不已。領主赫爾曼令唐豪瑟隨著朝覲者去羅馬求教皇的赦免。伊麗莎白傷心不已自殺身亡。唐豪瑟回到莊園途中,遇到伊麗莎白的棺槨,痛苦至極,倒在伊麗莎白的身邊死去。自此,唐豪瑟的罪過終獲得救贖。

在極力將《漂泊的荷蘭人》搬上德雷斯頓國家歌劇院舞臺之前,瓦格納就在動筆創作下一部作品——《唐豪瑟》。主題依舊是愛的救贖,只是在新作中救贖的主題更具體地落在一個藝術家身上,闡釋愛與藝術家之間的關系。換句話說,自傳的成分被編織進要處理的概念之中。與小說同名的主人公是一個游吟歌手,他總是在純粹感官刺激的維納斯愛神山莊與精神世界的代表——“伊麗莎白”之間徘徊搖擺。伊麗莎白的舅舅,即瓦爾特堡的領主代表著唐豪瑟一直試圖擺脫的、社會中的反動勢力。然而,作品的中心存在悖論:一方面,唐豪瑟反對騎士般的愛情(在瓦格納的腦中認為自己的時代與中古世紀相差無幾),聲稱在人間真實的愛中,尤其是性愛中并不能擁有任何的快樂;而另一方面,他在“非人間”的世界里的愉悅體驗卻又令他沉悶,渴望擁有更高層次的愛。

因此,這是一個如何找到肉體與精神相互平衡的問題,更好地理解他人需求的問題。但唐豪瑟太自我迷戀了,就像迷戀自己倒影的少年納西斯,以至于他無法看清真相。假設我們把救贖理解為自我啟蒙的過程,那么伊麗莎白獻身所帶來的拯救寓意著人們同樣可以從自私走向更加無私的愛。

《唐豪瑟》中的悖論通過一個事實得以強化:即便放縱的感官享樂在文本中被譴責,卻在音樂中呈現狂歡慶祝的狀態。如此不知羞恥所激發的感官刺激在瓦格納以往的早期作品中從未出現過,視覺的、聽覺的,甚至是整個氛圍的營造,其中第一幕“酒神節的狂歡”的妖嬈風騷竟是如此濃烈。

《唐豪瑟》的誕生進一步瓦解了傳統歌劇中正襟危坐的曲式編號:詠嘆調,二重唱,合唱。我們仍可以在其中找到傳統特征的身影,但顯然比《漂泊的荷蘭人》中的印記要少得多。雄辯家式的吟誦更加盛行,尤其是第三幕中唐豪瑟的“羅馬敘事”(Rome Narration)。瓦格納正朝著“音樂-詩學”合一的方向不斷邁進,戲劇與音樂的關系被強化,作品中的文本與音樂再不能被割裂開來。這將是作曲家成熟音樂戲劇中最與眾不同的標簽。

作品的首演相當成功,但瓦格納并不覺得完美,他在余生不斷修改調整樂譜。盡管對演唱者的體力提出了很高的要求,《唐豪瑟》仍是瓦格納作品中最常上演的劇目:其中的組曲、序曲(包括激動人心的“朝圣者贊美詩”)、貴賓進入瓦爾特堡的場景、唐豪瑟好友沃爾夫倫著名的“晚星頌”……都成為瓦格納迷們永恒的摯愛。

《羅恩格林》

創作時間:1845-1848年

首演:1850年8月28日,魏瑪

比利時的布拉邦特公國正遭受被攻打的危險,身穿閃亮盔甲的騎士在一群天鵝的帶領下前來助陣。已故布拉邦特公爵的女兒埃爾莎愛上了神秘的騎士,但泰拉蒙與妻子奧特魯德卻計劃從中作梗,欲使騎士走向毀滅。新婚之夜,埃爾莎被奧特魯德哄騙,違反先前承諾,詢問了騎士一個禁忌的問題:關于他的身份。由于埃爾莎觸碰了禁忌,騎士必須離去。臨去之前,他當眾宣布自己是圣杯騎士羅恩格林。他將埃爾莎的弟弟戈特弗里德從魔法束縛中釋放出來,使姐弟重逢,自己卻不得不回歸孟沙瓦特的圣杯之城,繼續守護格拉爾圣杯。

作品中祈求神靈的天鵝騎士與圣杯之城空靈的境界都是瓦格納作曲創作發展中至關重要的一步。一方面,根植于法國-意大利的大歌劇類型仍然占據主導位置;另一方面,充滿野心的種子已經包含其中,它正在滿滿向四周發散生長,成為全新的音樂戲劇。瓦格納希望用音樂戲劇改變歌劇歷史的進程。在《羅恩格林》中還能找到敘事傳統的某些殘余:詠嘆調、二重唱及合唱;大歌劇擅長的列隊游行、武裝集合及壯觀的舞臺造型是必不可少的元素,但人們還是清楚地發現瓦格納的音樂創作偏愛用貫穿的思路將詩歌文本與音樂相融合,完全摒棄傳統的序列編號。這是一個全新的創作手法!

創作《羅恩格林》期間,瓦格納依然在德雷斯頓宮廷擔任樂隊指揮。靈感來源于1845年夏天,一次到瑪麗亞溫泉市的療養度假。在自傳中,他提到:“羅恩格林的形象突然站在在我面前,他全身披著盔甲。”按理說,度假中的瓦格納不該想著工作,但他對外宣稱一股將羅恩格林立刻定格下來的欲望是如此強烈,以至于他根本無法踏實地待在溫泉療養池中。于是有了這樣一幅可笑的畫面——瓦格納半裸著從水里起身,身上的水嘀嘀嗒嗒,他急急忙忙沖過水療院的走廊,一心只想找到紙筆。

當作品已經完成、準備公演時,瓦格納卻卷入德累斯頓的革命運動。在相當長的一段時間內,瓦格納常參與左翼分子的活動圈。1848年爆發了德雷斯頓革命,瓦格納在其中算得上是活動的積極分子。由于遭受通緝,他選擇逃亡至瑞士蘇黎世。瓦格納只能盡自己可能遠程監督《羅恩格林》在魏瑪的首演,擔當首演指揮的是作曲家的朋友李斯特。

《羅恩格林》總譜中最吸引李斯特注意的重要特征是它被鮮明地分成三組:弦樂、木管樂與銅管樂,每一部分都與人物、情節相對應。在每一組中,瓦格納又另外發展出三管配置,取代原先《漂泊的荷蘭人》《唐豪瑟》的雙管編制。

作品中同樣值得注意的是音樂主旨出現之前鮮明的一系列先行音符隨后被發展進歌劇《尼伯龍根的指環》:“禁忌問題”的主題在歌劇中無所不在。創作中最“超前”的手法出現在第二幕的第一個場景——泰拉蒙與妻子奧特魯德密謀毀滅羅恩格林。在這里,結構讓位給了情感,通過一些變形的、被強化了表現力的詠嘆調來表達人物角色或者想法的主題。同時,這部歌劇還包含了瓦格納最為人熟知、最受爭議的曲子:第三幕中著名的“婚禮合唱”。

《紐倫堡的名歌手》

創作時間:1862-1867年

首演:1868年6月21日,慕尼黑

十六世紀的紐倫堡,金匠波格納宣布要舉辦一場唱歌比賽,誰若贏得比賽就能贏得自己的女兒埃娃。這則消息一經公布就在紐倫堡引起了騷動。騎士瓦爾特要求加入歌唱師傅的公會,希望能在歌唱比賽中獲勝,贏得金匠女兒埃娃的芳心。瓦爾特的努力為鎮公所書記貝希梅森所不齒,認為技巧不好的歌手不是好歌手。事實上,貝希梅森同樣覬覦著埃娃。在最優秀的歌手薩克斯的破壞下,貝希梅森的歌敗下陣來,薩克斯幫助瓦爾特贏得最后的冠軍。

十九世紀六十年代早期,瓦格納桌上擺放著三部未被搬上舞臺的大歌劇,他決定寫一部不那么沉重的喜劇,這部作品必須結構緊湊,迎合人們的欣賞習慣,這樣他手頭急需的現金缺口就能得到解決。此時,他的政治禁令已解除,他本人回到了德國,但生活情況并不理想,尤其是財政狀況亮起了紅燈。在瓦格納開始動筆創作《紐倫堡的名歌手》之前,他的人生因為國王路德維希二世登上巴伐利亞的寶座而發生重大轉折。國王成為瓦格納音樂的重要捍衛者,并為他付清了所有的債務。

1867年,一部從未有過的繁冗劇作誕生了,劇目長達四個半小時。對于瓦格納可以寫喜劇,人們總是感到驚奇。持有這種偏見的人顯然是忽視了瓦格納在其他作品中所表現的幽默感,通常是狡黠的幽默感,這種幽默并不是突然出現的。

不管怎么說,《紐倫堡的名歌手》算不上真正的喜劇。這其中,瓦格納再一次植入了個人需求與社會中的公眾價值認知關系的討論,即個人意愿與個人欲融入的社會希望他具有特質的矛盾。作品給瓦格納提供了很好的機會回顧偉大的德國音樂傳統:從巴赫到貝多芬。在《紐倫堡的名歌手》中到處是無休止的對位法,一場場令人愉悅的音樂秀。

整部歌劇里有兩個真正的英雄形象:魯莽、任性、沖動的年輕騎士瓦爾特,惹怒了制定歌唱比賽規則的公會大人物;另一個則是漢斯·薩克斯,當地最好的歌手,唯有他意識到傳統需要不時地獲得更新,否則就會變得陳舊,這位天才讓自己的同伴意識到創新的可能。瓦格納對作品的情節編寫設置非常巧妙,通過以贏得愛情作為獎賞的唱歌比賽將兩種價值觀鮮明地做出對比。埃娃是集愛為一身的人:薩克斯愛她知她,看著她長大;瓦爾特第一眼看上她時便墜入愛河;貝希梅森則是所有書呆子的原型代表,渴望用一首完全遵循嚴苛規矩的歌征服埃娃。紐倫堡全鎮的人都來評判誰是贏家,當然他們最終毫無懸念地選擇了瓦爾特。

這些都只是《紐倫堡的名歌手》的一些表面文章。更深的內容埋藏在第三幕薩克斯的那段偉大的獨白中。在其中,我們明白所有的事、包括整個世界都僅僅是幻象。最能使我們得到滿足的、應該去做的便是給人以安慰,比如愛,而不要予人卑鄙的痛苦。正如其他偉大的喜劇作品一樣,配合著最輝煌的音樂,《紐倫堡的名歌手》在歡笑、歡樂中隱藏了令人沮喪流淚的世界觀。

《帕西法爾》

創作時間:1877-1882年

首演:1882年7月20日,拜羅伊特

安佛塔斯,中世紀傳奇中圣杯騎士的首領,因為大意丟失了圣矛而痛苦、惶惶不可終日,為自己的德行深感羞愧。圣矛的丟失意味著與鄰國專門以美色迷惑純潔的圣杯騎士、邪惡的克林索爾同流合污。由于麻痹大意,女巫孔德里令天真的帕西法爾險些同樣落入克林索爾制造的誘惑中,幸好他及時地懸崖勒馬。盡管帕西法爾花了好多年才重返圣杯城堡,醫治好安佛塔斯的痛苦,故事的結局終究令人歡欣。

《帕西法爾》——瓦格納的最后一部歌劇以宗教為主題,期望在其欣賞者與反對者中同樣激起近似神圣的精神氛圍。這部作品的另一個特別之處在于它是瓦格納為拜羅伊特劇場特別量身定制的唯一一部歌劇。由于拜羅伊特劇場搭建本身花銷巨大,經過多年的贊助資金籌集一直未能得以建成。最終,依靠路德維希二世持續不斷的捐贈,拜羅伊特劇場于1875年完工。瓦格納的妻子科西瑪(1870年與馮·彪羅離婚,隨后嫁給瓦格納)在劇場建成后據理力爭,堅持《帕西法爾》在拜羅伊特演出,且只能在拜羅伊特演出。她的理由是:唯有拜羅伊特劇場的聲音效果才能令作品聽起來足夠真實權威。

瓦格納稱《帕西法爾》與《尼伯龍根的指環》不一樣:它不是舞臺節日劇(Bühnenfestspiel),而是“劇場慶典節日劇”(Bühnenweihfestspiel),是舞臺獻祭儀式。這令瓦格納從前的摯友、反教權的尼采憤怒不已,控訴瓦格納是“在十字架的腳邊墮落”。但《帕西法爾》也很難被界定為基督教歌劇,它只能算是一部與基督教有關的歌劇。瓦格納自己意識到,《帕西法爾》的傳奇故事背景并無多少宗教性質,“圣杯”的概念直到中世紀晚期才被吸納進基督教系統,逐漸演變為“最后晚餐”里的圣餐杯,用于盛放耶穌基督的寶血。(最終故事被歸入亞瑟王的傳說,英雄形象轉變為“珀西瓦爾”。)正如在“指環”中加入挪威神話元素一樣,瓦格納在作品中增加了佛教中的“業”——即宿命、轉世的概念,以及諸如天生直覺的“見神論”。瓦格納用非凡的現代手法的聲音效果對時間與空間的相互依賴做出思考,甚至引發了物理學家如喬治·菲茨杰拉德的關注。

作品的配樂品質非同凡響。《尼伯龍根的指環》講求精神靈魂與自然神力,《特里斯坦與伊索爾德》是感官沖擊與夜禱的共存,《帕西法爾》則是強烈的“儀式主義”。在第一幕中,作曲家運用正規形式的圣詠、宗教列隊行進的進行曲,通過借用“德雷斯頓阿門頌”,集中展現偉大的、近似彌撒的儀式。盡管這些元素暗藏厚重的質感,但從序曲開始的音樂部分卻顯得如空氣般輕盈透明,猶如高飛的拱璧支撐起非凡的大教堂。這樣的和諧感影響了不少人,德彪西就曾在《佩利亞斯與梅麗桑德》中引用過《帕西法爾》。作品與《特里斯坦與伊索爾德》的共同之處在于傳達了“渴望”,但尋求的是安慰與救贖,而非肉欲的自我否定。瓦格納欲恢復圣杯的“自我存在”。

劇中的主角并非凡人:帕西法爾自己是一個從未受過教育的男孩,他發現自己需要完成救贖的使命;神秘的女巫孔德里則是集女英雄、女神、專事誘惑男子的女人形象于一身;受過傷害、成為孔德里犧牲品的安福塔斯是傳統的瓦格納形象。這三個角色分別為英雄男高音、戲劇女高音、英雄男中音而作,對人物形象的勾勒都十分簡潔。安佛塔斯只用兩個重要的場景來展示,而孔德里在第二幕中與帕西法爾的對手戲戲份很重,但在第三幕里卻僅唱了一個詞。孔德里的主人、專令人墮落的魅惑者克林索爾僅在第二幕中簡短地出現。唯有古奈曼茲,唯一能洞察帕西法爾潛能的智慧圣杯騎士猶如漫長、嚴謹的敘述線索貫穿始終。是否是“指環”中對角色賦予過重的表演內容令瓦格納在這部作品中更體諒歌唱者的體力與能量?或許吧,但《帕西法爾》這種編排方式是為了把重心放在年齡與經驗上,它的確更加提升了整部作品獨特的氛圍。由于復雜的原因,《帕西法爾》仍存在著爭議,但它在瓦格納的手中展現了完美、扣人心弦的超凡體驗。

十位偉大的瓦格納詮釋者

威廉·富特文格勒(Wilhelm Furtw?ngler)

指揮,1886-1953

鮮有比肩者的一位瓦格納詮釋者,富特文格勒的出現顯出黑暗色調,頗具預言性。1953年,他在錄音棚錄制了《女武神》并計劃陸續完成對整部《尼伯龍根的指環》的錄制??但很遺憾,因為他的去世,這項計劃并未能得以實現。

漢斯·克納佩茨布什(Hans Knappertsbusch)

指揮,1888-1965

曾于拜羅伊特擔任瓦格納之子齊格弗里德·瓦格納的助手。之后,漢斯擔任巴伐利亞國家歌劇院的音樂總監,并在該院充分展示自己的指揮才華。質感厚重、喜好夸張是其指揮風格的典型“商標”。

勞里茲·梅爾基奧爾(Lauritz Melchior)

男高音,1890-1973

他是其所在時代最偉大的瓦格納男高音,以卓越的、令人贊嘆的高音域聞名于世。據稱1925年,這位丹麥人在拜羅伊特《帕西法爾》的演出令希特勒動容,甚至流下淚來。

基爾斯坦·弗拉格斯塔德(Kirsten Flagstad)

女高音,1895-1962

基爾斯坦·弗拉格斯塔德,挪威的文化偶像。她以自己優美的聲音和與生俱來的音樂感聲名鵲起。1935年,弗拉格斯塔德在美國大都會歌劇院上演的《女武神》中飾演齊格琳德,舞臺生涯的處女秀即引起轟動。

漢斯·霍特(Hans Hotter)

低男中音,1909-2003

這位高個、儀表堂堂的德國人以飾演“沃坦”一角聞名,雖然也有爭議,但他塑造的沃坦稱得上是最完滿的。從1952至1958年,漢斯在拜羅伊特每一場“指環”的演出中扮演沃坦。其他可與此角色相提并論的很少,《帕西法爾》中的“古奈曼茲”可以算上一個。

喬治·索爾蒂(Georg Solti)

指揮,1912-1997

富特文格勒沒有完成的事,匈牙利人索爾蒂完成了。二十世紀六十年代,他為Decca錄制的《指環全集》極具戲劇張力,被BBC音樂雜志票選為最偉大的古典唱片之一。

比爾吉特·尼爾森(Birgit Nilsson)

女高音,1918-2005

作為芙拉格斯塔特的繼任者,她是“布倫希爾德”的最佳演釋者,是不容忽視的“伊索爾德”。這位瑞典女高音的聲音具有非凡的力量,同時兼有水晶般的清澈。她是世界各大劇院的常客,并且頻繁地與指揮家卡拉揚合作。

克里絲塔·路德維希(Christa Ludwig)

次女高音,1928-

克里絲塔·路德維希并非只演釋瓦格納,但這位德國次女中音于1966年的首次亮相卻驚嘆了整個拜羅伊特,當時她在《特里斯坦與伊索爾德》中扮演布蘭甘妮。同樣令人印象深刻的角色還有女巫孔德里(《帕西法爾》)、弗麗卡(《女武神》)。

布萊恩·特菲爾(Bryn Terfel)

低男中音,1965-

一個我們時代的“沃坦”,特菲爾令全球任何歌劇院的觀眾著迷瘋狂。鮮有哪位歌手可以與他比肩。特菲爾在《紐倫堡的名歌手》中以純粹的個人魅力、精細復雜的處理方式塑造了名歌手鞋匠漢斯·薩克斯。