基于云端的未來課堂模型構建研究

李新良 田華娟

摘 要:未來課堂是針對未來創新人才培養需求、以新課程改革為支撐,以互動為核心,以促進課堂主體和諧、自由發展的一種高效課堂。本文分析了未來課堂的必要性和特性的基礎上,構建了基于云端的未來課堂理論模型,該模型對創新教育有一定的借鑒作用。

關 鍵 詞:云端;未來課堂;未來課堂教學模型

1.引言

隨著科技的進步、信息技術發展、新技術在教育領域的廣泛應用,當今的教育受到前所未有的抵制,信息化和全球化是當今時代變革的兩個主旋律,教育工作者需要緊跟這兩個旋律,如何改革傳統的課堂教學模式將成為當代教育者進行教學改革的一個重要研究方向。

2.什么是未來課堂

未來課堂是未來教育的發展方向,未來高度發達的網絡將為這種課堂提供堅實的技術基礎,而日趨緊密的人網關系也暗示著未來課堂必將與網絡融為一體;未來課堂是一種高效的課堂,它為響應新課程改革需要和培養未來創新人才培養需求,在課堂重構時以師生互動為核心,注重發揮課堂主體(學生)的主動性、能動性,以促進主體自由發展、師生和諧的教學活動環境;它能夠利用人機互動、師生互動、學生互動,從而達到師生一起進步的教學目的。

3.研究未來課堂的必要性

現代信息技術已滲透到社會的方方面面,社會需要大量的創新型人才,傳統的教育模式已滿足不了現知識經濟時代的需要,重構現有課堂,使得未來課堂作為教學的主陣地,以成為21世紀人才培養需要,其必要性具體體現在以下四個方面:①培養創新人才,需要教育創新;②新一代的學生已適應了數字化的世界,傳統的教學模式已不再適合現代學生的需要;③隨著人類社會的飛速發展,現有課堂的教條化、模式化、單一化、靜態化的等弊端已越來越明顯;④未來社會需要我們在數字化環境中學會生存。學習化社會的基本思想就是要引導全體社會成員,樹立一個終身學習、終身教育的理念[1]。現在的傳統教育必須接受這種改革要求,將教育的理念從“學會”轉向“會學”,培養學習者的一種創造性的學習能力,讓學習者適應數字化社會的發展需要,為21世紀的學習型社會做好準備。

4.未來課堂的特性

未來課堂是融先進理念和科學技術于一體;時刻關注教與學的主體自由發展;集成多種媒體的課堂。未來課堂具體體現為多屏顯示、能提供多種媒體、實現無線上網、分區學習、協作、互動等[1]。未來課堂的特性包括人性化、混合性、開放性、智能性、生態性和交互性等六個方面的特性[2]。

5.基于云端的未來課堂模型構建

5.1什么是云計算

云計算通常簡稱為“云”,是一種通過 Internet 按需交付計算資源(從應用到數據中心都屬于計算資源)和按使用付費的基礎架構。

5.2 基于云端的未來課堂模型的目標

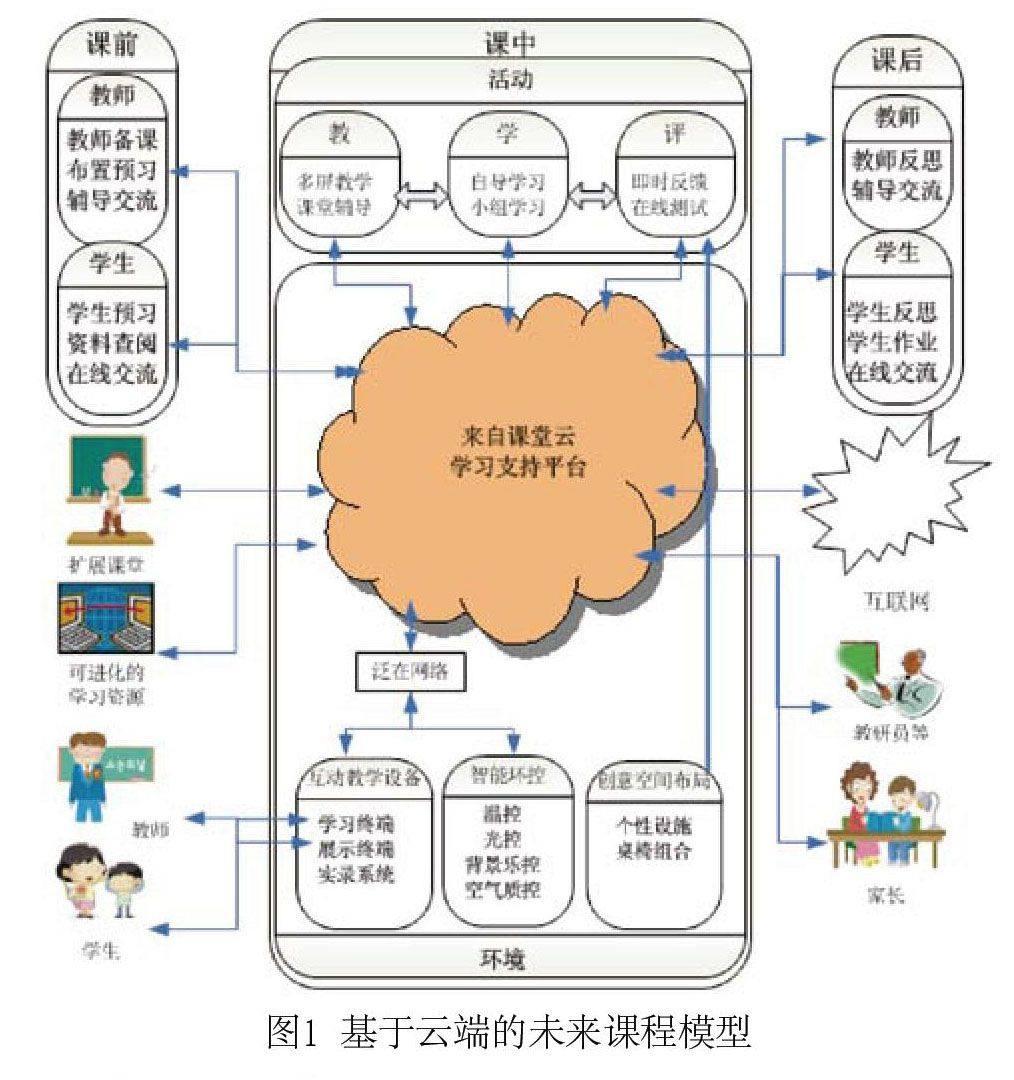

未來課堂的最終目標是促進學習者的學習和發展,具體表現為能夠促進學習者進行個體學習和社會化學習的環境與活動,并能符合和體現未來空間設計的新理念,具體模型如圖1所示 。

5.3 基于云端的未來課堂模型構建過程

基于云端的未來課堂,該課堂中一切資源的存取與處理均在云端,教師與學習者通過交互終端接入云端的學習支持平臺,實現不同未來課堂間資源互享,將課前、課中、課后三個教學階段設計成一體化[3],具體構建過程如圖1所示。

未來課堂課中的師生活動主要包括教、學、評,在教的活動中,教師借助多個教學顯示屏進行教學;學的活動主要包括學生自我指導式學習和小組合作學習;評的活動主要包括在教學的過程中教師即時反饋系統隨機出題的意見征集和應答反饋,利用在線測試系統,對學生的預習情況和課程學習情況進行測試。

課后活動是課中教與學活動的延續,教師可以利用課堂實錄系統記錄的視頻和學習支持平臺記錄的教學生成性資源進行分析,反思自己在教學過程中的經驗和不足之處,并撰寫反思;學生在課后也可以撰寫反思日志,并利用交互學習終端完成系統根據自己的學習情況推送個性化的作業[1]。另外未來課堂不再是封閉的課堂,它可借助于視頻會議技術實現課堂擴展,還可以與遠程課堂、虛擬課堂、實地場景等進行連接,方便學習者與遠程學習者、專家、虛擬學習者、實地場景內容的互動。學習者還可以利用交互學習終端到自然界中采集學習所需的資源,包括圖片、文獻資料、實景視頻等,將這些素材上傳到云學習支持系統中,供自己預習,使課堂得到擴展,使學習者能將所學的知識、技能遷移到實際生活中[1]。

未來課堂學習支持系統是可以將基于泛在網絡實現高互動教與學設備、智能環控設備的接入與控制,支持未來課堂教與學等活動的開展[1]。教師、學生可以通過交互終端接入未來課堂學習支持系統,進行教與學的活動實施,教研員、學校管理者、教師同事、家長等也可以接入未來課堂學習支持系統,參與教學過程,了解教學情況。

6.對未來課堂模型評價

通過對教育專家和學生進行調研,認為未來課堂模型是合理的。未來課堂模型能有效地實現個體學習,能有效地促進學習者的學習與發展,能很好地體現 “以學習者為中心”的設計理念。

參考文獻

[1] 陳衛東.教育技術學視野下的未來課堂研究[D].上海:華東師范大學博士論文,2012:51-56.

[2] 陳衛東,張際平.未來課堂的定位與特性研究[J].電化教育研究,2010(8):23-28.

[3] 陳向東,蔣中望.現代教室的空間架構[J].現代遠距離教育,2011(4):54-59.