作為信使的畫家

Lain

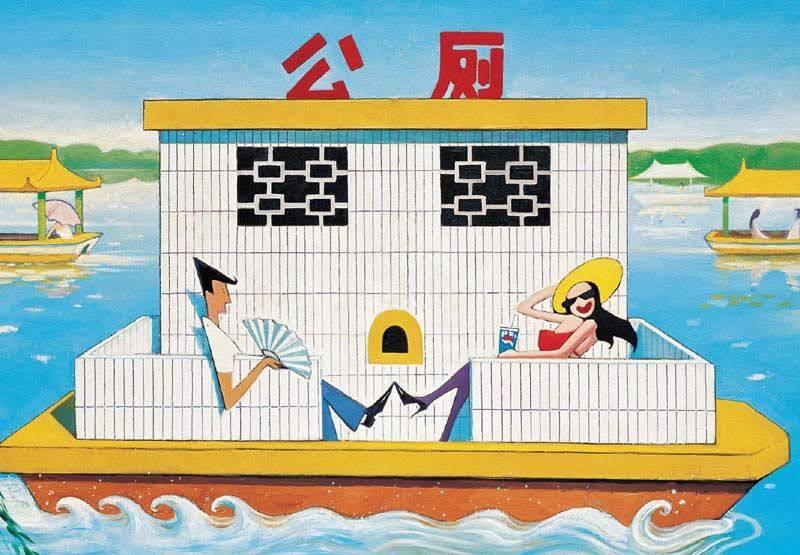

在沈陽畢業后,王興偉并沒有像當時很多藝術青年一樣投奔北方的藝術重鎮北京,而是選擇婚后定居在妻子的家鄉海城,這個時期的作品從描繪自己的日常生活到與美術史進行對話,沈陽人特有的睿智與幽默在作品中表露無遺。在海城生活十年后,2003年王興偉一家遷往上海。城市景觀的變化為他的創作題材、風格和創作材質等方面帶來轉變。企鵝和熊貓動物形象的出現開始取代以往畫面中豐滿的故事情節,而后相繼出現的海軍、空姐、護士等制服形象,以及取自漫畫表現手法的更加平面化的人物造型,這些形象和內容的變化保持了一貫的黑色幽默,受到“魔都”影響的色彩更豐富和明亮。此時藝術家弱化畫面場景而直接強化對畫面語言本身可能性的實驗和延展。

2008年他將工作室搬到北京,近年的創作軌跡再次向繪畫傳統回歸。90年代中后期的創作主要表現在題材、樣式等方面對經典繪畫作品的直接借鑒和挪用,相比之下這次“回歸”可視為更徹底的對繪畫語言本質的探索。以系列的形式展開,在“無題(老太太)”、“電影博物館里的大樹”等系列中,人物與題材已經退到畫面的附屬,重要的是在色彩關系和各種造型的把握中尋求更多的繪畫語言的可能性。在采訪中王興偉也多次強調,他理解的“油畫”與傳統有關,與價值觀有關。

尤倫斯當代藝術中心(UCCA)于2013年5月19日至2013年8月18日期間舉辦藝術家王興偉個人回顧展覽“王興偉”,呈現他自1993 年至今二十年間創作的大量杰出繪畫作品。展覽由田霏宇策劃、并全程與藝術家密切溝通,覆蓋整個UCCA大展廳,是此空間第一次用于呈現純繪畫的個人回顧展。同時,這也是王興偉的第一次美術館規模的大型個展。

和同時代的其他中國畫家一樣,王興偉繼承了社會主義現實主義的大傳統。在他整個職業生涯里,王興偉不斷追問一個問題:繪畫如何創造意義?從早期對藝術史中圖像和構圖的使用,到在繪畫物質層面上的一系列實驗,再到近期創作中若干反復出現的主題和原型之間看似天馬行空的聯系,王興偉探討了自我形成、社會關系、知識、愛等宏大理念。他的引用從不間斷而且無所不包,不光場景和人物,就連風格與傳統也是他挪用的對象。這種借用的行為總是伴隨著微妙的重復和變化,而且始終表現出一種敏銳的幽默感。

ARTY:您出生于60年代末,80年代應該還在上學,當時接觸到“85新潮”了嗎,對您有什么樣的影響?

王興偉:“85新潮”期間我上初中,已經開始學畫畫了。我當時在父母的單位訂閱《美術》雜志,學校的美術老師訂閱了《美術報》,對這些雜志印象很深。我對“85新潮”很感興趣,從雜志上了解了很多,也很認同,這對我藝術上的認識有很大影響。

ARTY:在海城時期的的生活和創作狀態是怎么樣的?什么原因去了上海?

王興偉:在海城的時候就以畫畫為職業了。周圍畫畫的朋友不多,就一兩個,經常有來往。在海城生活了十年,小孩上了小學后,我想讓他換個環境。總在小城市上學怕他以后有自卑心理。不過這也是我當時主觀的想法,不知道他自己怎么想的。

ARTY:您作品中的形象很特別,令人印象深刻,司空見慣卻也難以名狀。2000年之后出現的企鵝、熊貓;2005年出現明確的形象定位,最常用的如海員、空姐、護士等形象。這些雖是具體形象卻又抽離于現實,您是如何選擇和再加工這些形象的?

王興偉:有的選擇有偶然性。最早的企鵝、熊貓不是因為有含義而選的,也沒有給它們設定意義。后來畫的空姐、護士這些是制服的原因,制服有符號的性質,這樣就可以擺脫具體化的“人”。假如畫一個普通人的形象,就會涉及到這個人是誰、長相、性格、身份等,這些個人特性因素可能就變得比較重要。使用制服這種符號就可以代表某一類形象,為了概念上的類別,不代表某個人。

ARTY:這次新作品中老奶奶的形象讓我想到小時候看的小人書和中學語文課本里的插圖,畫面又很有童話的味道。挺親切又有距離感。“老太太”的形象是怎么來的?

王興偉:偶然看到美術高考輔導班的宣傳單上一個考生創作的作品,一個老奶奶在紉針,旁邊還有個老爺爺,表現幸福晚年生活。你說的感覺挺對,實際上這個形象是從印象和概念里出來的,沒有一個真實的原型,我也不想研究具體的、現實的老奶奶是什么樣子,臉上我都沒有畫皺紋。我感興趣的是她在畫面造型上的特征和價值。

ARTY:“老太太”為什么創作了一個系列?畫面從中景到近景,只有一些細節的變化。

王興偉:畫“老太太”不重要,我是借用這個形象發展畫面。每取一次景,每換一個背景,畫面里的核心、重點、注意力都是有區別的。有的是為了強化球狀體積感,有的是為了強調體積和輪廓節奏的重復。就像一部電影,剪輯方式不同就會呈現不同的電影。

ARTY:這次多種實驗集中在一個系列里,是否代表對以往不同嘗試的整理和總結?

王興偉:不能算總結,因為還是試驗性質的,很多東西還在試探的做,所以應該算一種開啟,為以后能做的打下伏筆。以前在作品里的嘗試有些我還沒琢磨透,也還在做,從這個層面說,這次的嘗試是一種繼續,也算是一種整理,但是線索我還在繼續理。有些畫面到最后也不是我最初的想法,創作的開始只是一個大方向。比如在過程中,這個人物背景我可以去掉,這個臉可以加強體積,這些在操作上我可以執行,但是在含義上我自己也沒有明確的設定。

ARTY:展覽海報上用的作品是老奶奶的頭變成花盆了,前幾年的作品是一個穿白衣服的女人,頭變成花盆。這里有什么聯系嗎?

王興偉:無題(花盆)畫面里的女人、花、水壺建立了一種聯系。這次無題(花盆老太太)是“老太太”系列里陽臺上出現的那盆花和“電影博物館里的大樹”相混合建立起的聯系。兩次作品沒有必然的關系。花盆也沒有象征性,這里面主要還是為了表現造型。

ARTY:類似于這樣的“代替”如一個公式,多次在您的作品中出現,“高爾夫球手”中的西瓜代替高爾夫球。這種指代似乎沒有明確的象征關系。

王興偉:避免一個東西象征另一個東西,是我自己的原則,也是我某個階段開始設定的創作的原始條件。我不喜歡象征關系,容易導致老生常談,容易變成繪畫表現思想。

ARTY:您歷年的作品中,從題材上有美術史上的經典,有八九十年代的漫畫、甚至有“高考指南”。

王興偉:有些題材的使用是很偶然的,比如“小何同志”,是從地攤上一個描紅范本里的形象來的,但是經過夸張處理,已經看不出最初的形象了。八十年代的漫畫是我從小接觸的,看了很多宣傳性的漫畫。八十年代特有的那種幽默感,不是特別高級的那種,比較傻。這些題材在處理畫面的過程中可以減少過于專業化帶來的隔閡感,綜合使用對我來說可以加大感受的范圍。

ARTY:這次展覽中的作品,畫風上從色彩到造型都很復古,有文藝復興以來的特點。這種回頭是有意而為之嗎?

王興偉:這一段的創作,從主觀上我在強化油畫品質上的一些東西。油畫有更狹義的概念,不只是油彩,丙烯等等只是材料上的區別。所說的“油畫”我覺得是有限定的,是指跟傳統有關的,跟過去的油畫有關,而不僅僅是材料上的含義。油畫和認知有關系,和價值觀有關系。“85新潮”以后不是太強調“油畫”的概念,除了像陳丹青、楊飛云這類藝術家,更多的都只是使用油彩這種材料。我的創作角度雖然和陳丹青、楊飛云這些藝術家不完全一樣,但我還是很重視“油畫”這個限定,這里面還有很多對我“有用”的東西。這次保留了古典油畫里比較普遍的簡單的規則,比如表現的人物形象正面的偏多,包括最基本的構圖。形象上我想回到比較原始的層面上,畫面表現回到更基礎、更簡單和更直接的狀態。