書架

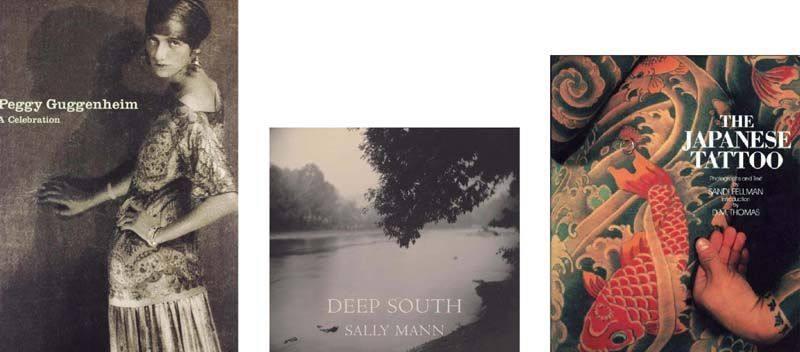

Peggy Guggenheim: A Celebration

作者:Thomas M. Messer / Karole Vail | 頁數:160頁

出版:Harry N. Abrams; 1998.9

語言:英文

此部優雅卷冊的誕生,是為了慶祝Peggy Guggenheim的100周年誕辰。由Peggy的孫女Karole Vail提供傳記素材,描述她與先鋒人物之間的種種感情,以及畢生無價的收藏。在祖母晚年定居the Palazzo Venier dei Leoni(威尼斯獅子宮),并敞開宮邸大門向公眾開放任游客參觀后,她的部分訪客留言簿也首次公布,其中不乏令人震驚的名字。Jean Arp(讓·阿爾普)、Marc Chagall(馬克·夏加爾)、Alberto Giacometti(阿爾伯托·賈科梅蒂)等的繪畫作品,與她去世后捐贈予紐約Guggenheim 美術館的作品也收集在書中,更附有許多珍貴的私人照片。這本書就像是一場禮贊,回贈給為藝術貢獻了一生的Peggy Guggenheim。

Deep South

作者:Sally Mann | 頁數:120頁

出版:Bulfinch; 2005.9 | 語言:英文

這是Sally Mann第一本專著于風景的攝影集,圖像捕捉了神秘安靜的深邃感,令人難以置信的美麗。從路易斯安那州、密西西比州、喬治亞州到她的家鄉弗吉尼亞州,都呈現出久遠戰場上幽靈般的幻象,讓人穿越至另一個時間和空間。在一篇短文中,她這樣形容南方的黃昏:“景色變得柔軟而模糊,如同神遺忘了細節”。這些作品采用了19世紀的火棉膠法和多種明暗技巧,被她稱之為“美國南部激進的光”。在早期風景攝影大師青睞的技巧上創新,加上出乎意料的漏光和底片劃痕,使得Mann的作品充滿驚喜。她會描繪一棵滿是傷痕的樹,也常常允許畫面模糊的存在,她的作品有時很令人費解,十分先鋒。1951年出生的她已經獲得了無數的獎項,包括三個國家藝術獎和古根海姆獎。

The Japanese Tattoo

作者:Sandi Fellman | 頁數:112頁

出版:Abbeville Press; 1987.12 | 語言:英文

Horimono(彫り物)是日本的傳統刺青,也是最為痛苦的刺青方式,伴隨著Yakuza(日本黑幫)的歷史文化傳承至今。與Irezumi(入れ墨)不同的是它講究華麗的色彩,如圖畫的整體性和獨特的象征性,絕非那種心血來潮東拼西湊的紋身。美國攝影家Sandi Fellman用一只稀有的大尺寸寶麗來相機拍攝了這些全身紋身的日本男女的照片。Fellman視這些紋身為藝術品,把它們的作者當成藝術家看待。她的文字涉及了紋身的過程,常用的主題,紋身的社會學,以及紋身大師和他們客戶之間的關系。全書有46張全副彩色插圖,展示了這些紋身的細節。

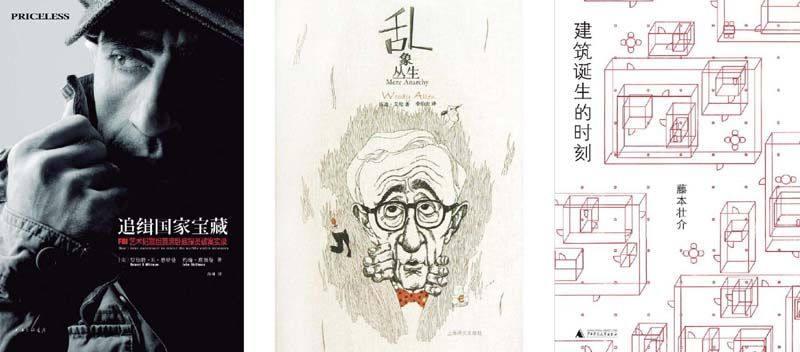

追緝國家寶藏

作者:Robert K Wittman / John Shiffman | 頁數:286頁

出版:上海三聯書店; 2013.6 | 語言:簡體中文

如果《達芬奇密碼》里的Robert Langdon有原型的話,那必然是Robert K.Wittman,他是退休后首次露面的最傳奇藝術犯罪領域的特工。華爾街日報稱其為活著的傳奇,泰晤士報盛贊他是舉世最知名的藝術偵探。他曾于1988至2008年間任聯邦調查局費城分局探員,20生涯中他總共追回了價值價值數億美金的藝術品及文物,拯救過莫奈、畢加索 、倫勃朗、洛克威爾等畫家的作品,還追回已失竊一百年的《權利法案》原始抄本、秘魯印加帝國的黃金盔甲、原屬于慈禧太后的世界第二大水晶球等等。書中還透露了諸多內幕,關于美國探員如何釣魚執法、FBI內部權利斗爭、國際藝術品黑市等充滿了細節描述。值得一提的是,熱播美劇“貓鼠游戲”中大量FBI偵辦藝術品案件的劇集鈞是參考了Wittman的經歷。

亂象叢生

作者:伍迪·艾倫 | 頁數:152頁

出版:上海譯文出版社;2013.5 | 語言:簡體中文

伍迪·艾倫真是個精力十足的可愛老頭,做導演、玩音樂、當演員、寫劇本樣樣都能耍得開,連挑剔的法國人都稱之為“美國電影界惟一的知識分子”。 這本《亂象叢生》是他最新的短文集,共收錄十八篇文章,十篇原發表在《紐約客》上,八篇新作。書中伍迪·艾倫從獨特的視角切入各種文化事件,如熱門電影改寫成暢銷小說、替身演員被錯當明星綁架、尼采的食譜和線性理論,挖掘社會新聞,如售賣禱告、能給手機充電的導電西服和蘇富比拍賣天價松露, 講述生活瑣事,如保姆寫書曝光雇主、進高檔幼兒園的各種門道、天才少年和虛假廣告,在奇思妙想的場景中極盡諷刺戲謔,展現他眼中可憐又可笑的世界。

建筑誕生的時刻

作者:藤本壯介 | 頁數:288頁

出版:廣西師大出版社; 2013.1 | 語言:簡體中文

藤本壯介是日本新生代最有才華的建筑設計師之一,本書系統地呈現了他的創作理念和靈感之源。在書中,森林中自生自發的生態秩序、巴赫的曲譜都可以啟發藤本對于建筑的思考,他的作品也因而超越了建筑層面,呈現出多維度、多樣化的狀態,這也使得讀者可以通過他的文字來理解其建筑作品。這是一位杰出建筑師的自我解讀,更重要的是它提供了一種全新的思維方式。藤本壯介偏愛自然產生的“洞窟”,而非刻意搭建的“巢穴”,他使用語意模糊的“居所”,取代具有終結色彩的“房間”,他一心一意想要成為勒·柯布西耶和米開朗基羅那樣偉大的建筑家,在這些作品和文字中,我們似乎可以隱約看到他試圖實現的效果:人類創造出的物體可以超越人類控制的范圍。