設藝計術

馬思汀

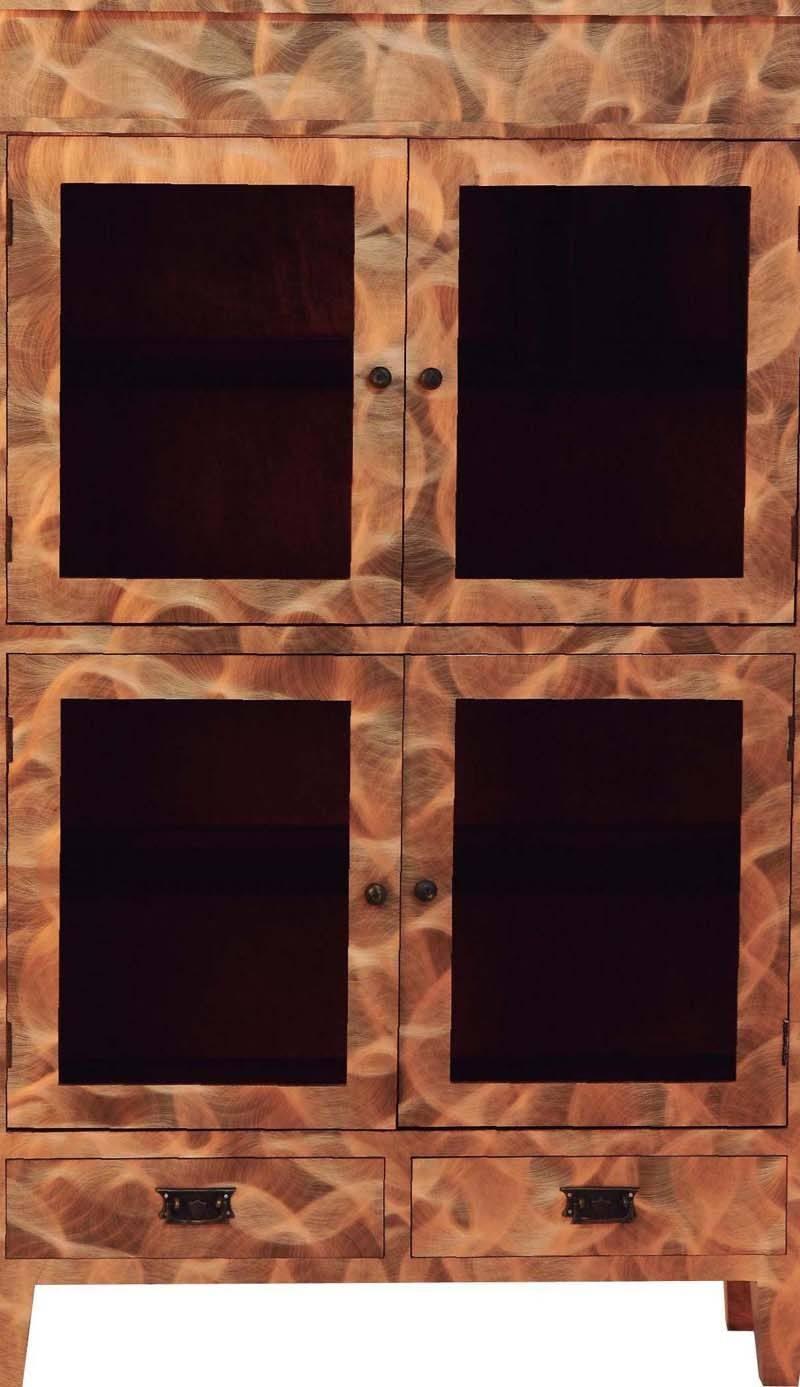

劉毅多次參與國內外藝術、設計展覽、以及眾多社會以及品牌項目,擔任過世博中心雕塑執行設計負責人,同時也是復旦大學上海視覺藝術學院的教師。他在課程中讓學生參與各種藝術節和社會活動,與設計師、藝術家交流,甚至一起工作,鼓勵學生不要局限于學校,走出來多看、逛、交流,去參與事件、創作、專業上的交流,才有立體的學習。他最出名的作品是“補丁”系列。“補丁”有修補之意,在他看來,這是一種概念,一種創作手法。在這個系列中,他在一些廢舊的老家具貼上色彩艷麗的耐火板,頗具海派Art Deco風格。雖廣受好評,但他并沒有過多延續“補丁”系列的設計,而是繼續在否定中思考,發現新的可能。

跨界創作、開放教學、“設藝計術”?也許我們應該繞開這些身份標簽,讓劉毅自己來講述他的實驗、他的新鮮和他的創作。

ARTY:您認為藝術和設計的最大區別在哪里?

劉毅:對我來講,更關注的是藝術與設計的共通點在哪里,至于區別,真的很難說清楚。它們互相影響,有著千絲萬縷的關系。米開朗基羅為西斯廷教堂畫壁畫,當時他究竟是作為一個建筑師、一個規劃者、一個設計師、一個雕塑家、還是一個壁畫創作者,做了這樣一件偉大的“設計”或者說是“藝術”作品?再比如四千多年前的青銅器,那些炊器、食器、酒器、水器、樂器是生活日常用品,當時應該稱其為“設計”吧?而如今它們可以被稱為偉大的藝術作品。安迪·沃霍爾用商業設計的語言將藝術納入“復制”、“量產”程序,成為了Pop Art的倡導者和領袖,現在他的作品在博物館里展出,慕名參觀者無數,這也是一個非常有意思的現象。杜尚將工業設計產品“小便池”放到博物館里展覽,開啟了藝術的新篇章……諸如此類的例子使我不想再去區分藝術與設計的關系,這種曖昧的關系讓我興奮!

ARTY:當今中國的設計和藝術,在您看來哪個更接地氣一些?

劉毅:我首先想問,這里所指的“接地氣”,是否指更容易被大家接受或者是更愿意去消費的意思呢?如果是這樣的話,就是從大眾的角度去考慮這個“接地氣”的問題。我覺得設計在中國可能更接地氣,

反之,藝術不應該去接地氣。國內的生活水平日趨漸高,文化藝術的交流和傳播日趨頻發,這一定會影響日常消費者對“設計”的需求。現在看到的越來越多的設計品牌、獨立設計師、設計團隊以及知名的一些國外的設計產品的品牌都進入到中國,說明國內市場有很大的需求,這是一個好的現象。大眾漸漸開始喜歡消費設計了,各行各業開始討論設計了。這樣,設計市場、設計產業、設計人才的培養,由于大環境的改觀會向更成熟,更合理的方向發展。這也是我所想看到的。

ARTY:您會把藝術演變為設計產品嗎?還是兩者本身是相通的?

劉毅:把藝術演變為設計產品的形式到處可見,這是目前的現象。但是,把藝術演變為設計產品是另外一種創意工作,我關注的是如何做好一件藝術作品或設計產品。對自己的作品來說,我只管完成,之后被如何定性無法控制。我只能說,這是我的作品。

ARTY:您做過不少色彩斑斕的作品,最喜歡的顏色是?

劉毅:要不就熱鬧得目不暇接,要不就是冷淡得能聽到輕微呼吸。我覺得這兩種極端是一種力量!

ARTY:您平時使用何種材料或風格的設計品?

劉毅:風格不是很重要,一件能突然打動你、抓住你不放的作品,它不一定很貴很實用,但我會去收藏它。另外我對木制的作品比較感興趣,覺得它們不浮夸,是有感情、和人有交流的。設計品對生活來說,就是為了滿足功能和心理上的需要。

ARTY:您有受到國外設計師或者藝術家的影響嗎?為什么?能推薦幾件您中意的作品嗎?

劉毅:我從接受藝術與設計教育到現在,一直深受各類藝術大師和設計師的影響,這里不一一舉出。但最近特別關注的有兩位,一位是日本建筑師SANAA,另一位是英國的老藝術家Michael Craig-Martin。