冼太圣母湖

喻彬

冼太圣母湖,帶著一位巾幗女杰的傳奇史實和民間記憶,穿過歲月的幔帳,從千古民謠中走來。以其母性的溫柔、神圣的慈愛與博大的胸懷,呈現在我們面前。

冼太圣母湖,伴隨著共和國石油工業的振興,凝聚著毛澤東、周恩來等偉人的心血,支撐著一座石油工業城的崛起,滋潤著茂名地區數百萬人的生命。

冼太圣母湖,積蓄著大千世界萬物生機的源泉,閃耀著冼太夫人圣母般的智慧之光,昭示著一種平亂安世的英雄氣概,展現著母性般的溫柔與嫵媚之景。

站在湖區的至高點石狗嶺之巔,眺望圣母湖——高州水庫,翠山環繞水波瀲滟的湖面,在朝陽與湖光交輝的光芒之間,在那悠遠的歲月深處,恍惚看見一位俚族女子冼英率領部落英豪殺寇平叛、定邦安世、匡扶嶺南黎民百姓安全的颯爽英姿;那“嘚嘚”的馬蹄聲,那震天的喊殺聲猶聞于耳,由遠及近如雷如濤般隱隱蕩來;那飛揚的塵土隨著刀槍劍戟的光影漸漸隱退于歲月的屏風之后,而沉淀為蓊郁的青山、靈秀的綠水、肥沃的良田、寧靜的村舍、美麗的家園……

湖底的深處掩埋著為家園而戰的高涼列祖的忠魂義骨,他們皈依于這方寧靜的土地,護佑著后裔繁衍生息吉祥如水。

一方水土養育一方人。冼太圣母的故鄉,傳承著一種對冼太圣母的頂禮膜拜,一種生生不息的巾幗氣節。冼太圣母湖的背后隱匿著建造高州水庫之初一個又一個催人淚下的故事,感人肺腑的佳話。

為了尋覓一種久違的國民情感,找回昔日艱苦奮斗的精神見證,挖掘我們這個民族不可或缺、不該遺忘的生存法則。筆者走訪了50多年前的高州水庫大會戰中涌現出來的“三芳七英”的部分健在者,她們曾經是那個時代的道德楷模、力量化身、精神旗幟,是將冼太夫人的英雄氣概加以傳承和弘揚的實踐者。

梁秀芳,這位75歲的老人,目光炯炯、精神矍鑠。很難想象她年逾古稀高齡,居然騎著摩托車走過三十多公里的鄉道,來到高州水庫管理局接受采訪。她就是當年高州水庫大會戰中一營鋼鐵突擊隊隊長。

在接待室里,年過八十的老記者柯杰儔拿出當年在工地上拍的“三芳”黑白照片給她看,她定睛凝眸了半晌后,面帶苦笑地把目光移向窗外,看著那波平如鏡的湖面,感慨地說:“唉——都過去五十多年了,日子過得真快啊!”此時,她的眼瞼濕潤了。

“那時候我才十九歲,”梁秀芳老人說:“我們女子突擊隊一共22個人,個個都是二十上下(年齡),我和丁運芳、馮蓮芳,被稱作‘三芳,我們三個姑娘擺擂臺,接受工地上幾萬民工挑戰,我們沒有輸過!”梁秀芳眼里閃著粼粼的淚光,她欣慰地說:“我們從來沒有輸過,我們一直是擂主!那時候我們的衣服上寫著‘三芳擂臺手。”

當年面對無數艱難險阻都沒有流過淚的鋼鐵突擊隊隊長,此刻回首往事的時候,竟流下了眼淚。

“很多突擊隊,都是高大威猛的小伙子,和我們女子突擊隊打擂臺,全都輸給我們。我們裝土快、推土快、倒土快、動作靈,沒有一個隊能贏我們!”

面對昔日的輝煌與榮耀,梁秀芳老人有抑制不住的喜悅,“那時候,到處都掛著大標語:‘鑿通大位嶺引水石油城、‘流血流汗不流淚、‘生的偉大死的光榮……”她說,有一次,她帶領突擊隊爭先進、“放衛星”,她整整一天都在推著土車不停地奔跑,嘴唇冰涼發紫,雙腿已經完全麻木、不聽使喚地向前沖,突然眼前一黑,暈倒在地,臉栽進了泥堆里……

巾幗不遜須眉畢竟已成往事,但她說到自己的當年之勇時,心緒難平。她用手帕擦拭著眼淚。“想不到,都過去幾十年了,現在想起還流眼淚。”

令梁秀芳老人最難忘的是石骨涵洞攻堅戰,那是決定著水庫能否如期建成的關鍵之戰。連日陰雨綿綿,南方紅土地上的粘質土使人們的雙腳,牢牢地粘著厚實而又沉重的泥巴。人們推著或挑著泥土只顧沖鋒前進,根本無暇去除粘在腿上的泥土。“我的雙腿已經腫得像兩條大冬瓜,還得堅持打擂臺……”

丁運芳,一位74歲的慈祥的老人,當年鋼鐵突擊隊“三芳”之一,她說:“當時我十八歲,挑土、推車、打炮眼,每天干20來個小時,每餐只吃三四兩飯,用開水、咸菜下飯。餓了,營長就到外面找一些番薯葉來給我們吃。我們這些女孩子都累到經常閉經,從來沒有人叫過苦說過累……”

丁運芳老人回憶當年的艱苦情景說,工地上大喇叭不停地高喊著口號:“學習‘三芳七英,趕超鋼鐵突擊隊”、“苦戰一年,幸福萬代”。人們為了實現共產主義這個偉大理想,為了維護突擊隊的集體榮譽,無不都在挑戰自己的極限,“今天挑一百斤,明天挑一百二,后天挑一百五……”她說:“經常在上廁所的時候,蹲下來就睡著了……”

丁運芳老人說,她曾經被安排去打炮眼,每個炮眼要打七八米深,用繩子吊著下去鑿炮眼、把泥土運上來。她說,其他突擊隊發生過傷亡事故,鋼鐵突擊隊出來沒有發生過意外,“就我們鋼鐵突擊隊的沒出過事。”慶幸之情溢于言表。

她說:“我從小就吃慣了苦,身體也好,扛得住。有的人扛不住就暈倒,現在回想起來,都有點害怕。”

在講述苦澀的往事時,丁運芳老人掩飾不住激動的情緒。她說:“(高州)水庫(竣工)三十周年的時候,政府為了獎勵我們,把我兒子安排在水利局工作,我在水泥廠工作。”她說著,眼里閃現著感激的淚光。

現年77歲高齡的吳秀英,就是當年鋼鐵突擊隊里充滿傳奇色彩的“七英”之一,目前跟隨兒子定居在佛山南海。在電話的另一頭,她的聲音洪亮而清脆,“那時候,我們只想著要多吃苦多干活,別的什么都不想。沒有推車,就用肩頭挑土,有時候為了‘放衛星,一次挑四筐。”她說,有一次,她挑著泥土往前跑,跑著跑著就栽倒在地上,后面趕來的從她身上踩著過去……“現在我都不記得是暈倒的還是睡著了。有時吃飯吃著吃著就睡著了……”吳秀英老人說著沉吟了半晌,“那些事,說出來現在的人都不敢相信。”

85歲的馮紹來老人,我們找到他時,他正在冼夫人廟里幫人解簽,他依然紅光滿面、精神抖擻。他是當年高州水庫建設工地民兵營第九營營長,“我們九營有三個突擊隊,少年突擊隊、青年突擊隊、婦女突擊隊。少年突擊隊十七人,全是十五六歲的孩子。我們三個突擊隊和別的營打擂臺從來沒有輸過,就是比不過鋼鐵突擊隊。”

馮紹來老人說,那時候工地上的領導都是和所有建設者一道同甘共苦,總指揮就是推車能手。“指揮臺上敲鑼打鼓,大家就跟打仗一樣大喊著:沖啊!挑著土就死命跑。”人們在一種爭當先進、不甘落后的理想主義和獻身精神激勵下,不知疲憊地勞作著,都在用意志和耐力比拼。“我們實在太困了,腳也不洗就睡覺,滿床都是泥土。”

一直陪同筆者去采訪的柯杰儔,是高州水庫建設、冼太圣母湖變遷的的權威見證人,當時他就是工地報道的優秀通訊員,自從水庫奠基動工那天起,就用照相機的鏡頭記錄了工地那千軍萬馬的非凡瞬間。

站在堤壩上,柯杰儔感慨地說:“真是滄海桑田哪!當年這里全是山嶺,1958年開始修建水庫,最多的時候有四萬多人參加建設,大家開山劈嶺、鑿石鉆洞、肩挑手推,硬是把把這座水庫建成了。高州水庫是由良德水庫和石骨水庫組成的,兩庫貫通。總蓄水量11.5億立方米,灌溉農田118萬畝。在那個年代,這不能不說是個奇跡。為什么這么說呢?一是它是用國家投資建一個水庫的資金,建成了兩個大型水庫;二是十年的建設工程一年半就完成了。三是用半機械化施工達到機械化施工的水平。”

柯杰儔老人拿出他真切地記錄著高州水庫建設的黑白照片,對筆者說:“你看,當時,機械化水平還很低下,沒有現在那種自動化大型挖掘機,沒有大噸位的載重汽車,也沒有壓路機。我們只有用鋼釬、鐵鍬、鋤頭來開山鑿石,用扁擔土筐來運土筑壩,用石硪來夯實地基。當時的手推車已經是最先進工具了。就這樣,我們用頑強的意志,克服重重困難,終于把這座水庫建成了。”

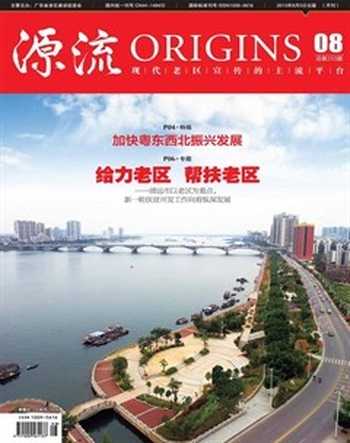

在堤壩上那尊“水庫夯歌”的銅雕前,柯杰儔凝眸著那揮舉石硪打夯的三位建設者的塑像說:“看到這幅雕塑,我就想起那段難忘的歲月。”1958年,柯杰儔還是個20多歲的小伙子,團縣委把他抽調到高州水庫任水庫團委干部,負責組織青年突擊隊。“當時我背著單位那部120型進口相機,一邊勞動,一邊用相機記錄工地上的一些難忘的人和事。從(高州)水庫開工到竣工,前后兩年多的時間里,我拍了將近一千張照片。你看看,那‘三芳當年都是十八九歲的姑娘,現在都老了。參加水庫建設的那一代人都老了,當年十五歲的少年突擊隊員,現在也七十歲了,他們都是高州水庫建設的功臣,茂名人民不會忘記他們。”

高州水庫管理局局長陳有寬說:“當年那種艱苦奮斗的精神,正是當代人日漸缺失彌足珍貴的優秀品質,我們要好好學習、發揚光大。”

冼太圣母湖,自從1956年,毛澤東主席、周恩來總理批示在茂名建設年產100萬噸的油頁巖煉油廠那天起,這座水庫就凝聚著千千萬萬建設者的智慧、血汗、虔誠、青春甚至生命;水庫竣工后,她就像慈祥博愛的冼太圣母一樣,以其甘霖無私地澆灌著鑒江平原大地的茂盛與繁榮;伴隨著南方石油新城茂名的誕生、成長、變遷的足跡;見證著人定勝天的偉大奇跡和社會變革的滄桑神話!

冼太圣母湖,一個從民謠中走來承載著千古佳話的湖!一個滋養蒼生萬物、締造天然氧吧、沐浴綠色家園的母親湖!