可穿戴,下一個改變來了嗎?

李馨

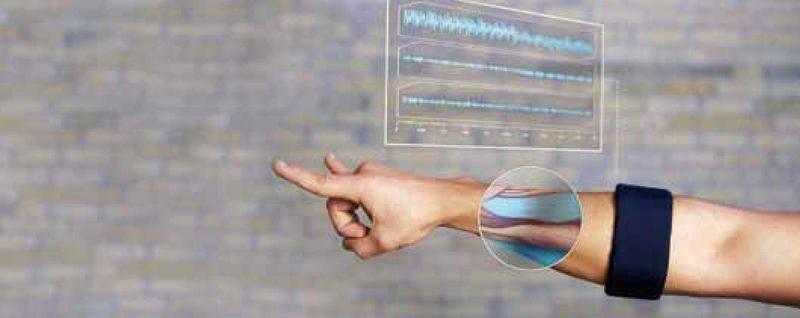

“可穿戴”毋庸置疑是進入2013年之后最火熱的詞之一。谷歌眼鏡的推出、蘋果iWatch的提出都在刺激消費者。五月底舉行的D11: All Things Digital大會上,“互聯網女皇”瑪麗·米克爾表示,可穿戴計算設備將成為互聯網發展“第三個周期”的“明星”。而調研公司Juniper Research預計,可穿戴計算今年的市場規模將達到8億美元,明年將達到15億美元。在蘋果重新定義了音樂和手機之后,可穿戴設備被認為是下一個改變人類行為的產品,大家都相信可穿戴計算將成為未來趨勢,正如PC讓位于移動設備。

不過這個市場還處于初期拓展階段,遠未成熟。雖然革命性的產品讓人們尖叫,但現在談顯然改變還為時尚早,對使用習慣的挑戰將會是可穿戴設備面臨的一個用戶門檻。就比如在關于Google Glass的大量評測中,用戶體驗和用戶習慣是最為人詬病的兩個軟肋,沒有了它們,可穿戴設備很可能成為在用戶過了新鮮勁后就會被拋棄的玩意兒。

所以,當到底是谷歌眼鏡這樣的產品能成為主流,還是像手表一樣的設備更受歡迎成為辯論的焦點也就一點不讓人意外了,爭論也傳達了可穿戴設備的兩種發展方向:革命性改變人類行為的產品還是適應人類行為無干擾性產品。

在目前已經問世和即將問世的四大類可穿戴設備——運動健康輔助產品(如Jawbone Up)、獨立智能設備(如iWatch)、互聯網輔助產品(如Google Glass)以及體感設備(如MYO)中,運動健康類可穿戴設備的市場最為火熱,這一火熱伴隨著的是干擾性低的可穿戴產品——手環的火熱。

去年年底Jawbone UP二代手環一上市便立即得到市場的熱捧。根據相關數據(每天同步數十億步、70萬個小時睡眠時間)來推算,這款售價129美元的手環用戶量應該突破了十萬級別。盡管市場認可,對于健康類可穿戴設備來講,依然存在很大的提升空間,更為精準與完善的數據與服務將是競爭熱點。而對于智能手表和智能眼鏡,目前還存在信息交互這一最大的難題——語音識別的識別理解率待提升且環境要求高,虛擬鍵盤則存在設備整合和耗電的問題,體感控制產品遠遠不夠。尤其對于智能眼鏡,干擾性強并帶來隱私風險都是其不可擺脫的憂慮,再加上電池續航問題都限制了它們的普及。

當然,對智能可穿戴設備的制造商而言,通過硬件盈利絕非目的,依據這些傳感器搜集的用戶數據提供更多的附加服務,拓展服務覆蓋領域,或許才是最重要的資產。通過可穿戴設備有效地挖掘個人數據,當這些數據得到有效的分析和利用之后,改變的就不只是信息產業,而是醫療等傳統行業。

瑞士信貸(Credit Suisse)聲稱,可穿戴科技會是市場上的下一個“大頭”,未來三五年市場價值將從今天的30億到50億美元發展到約500億美元。有外媒更認為,隨著臨床醫療的不斷發展,瑞士信貸對可穿戴科技預測仍過于保守。隨著先驅產品不斷開拓市場,智能可穿戴設備領域不斷成熟,傳統的巨頭陸續進入并逐漸推出更具技術實力的產品。未來三年,或許就是智能可穿戴設備的急劇增長時期。