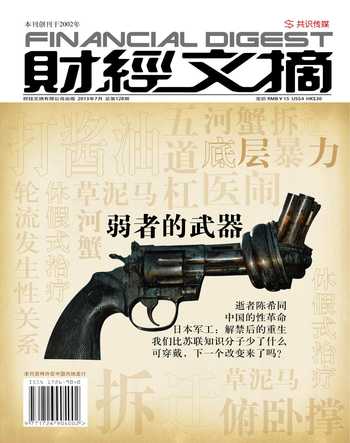

暴力不是唯一的武器

人云

2013年6月7日下午,陳水總拎著早已準備好的桶裝汽油,離開蝸居數十年的廈門局口街24號,踏上一輛擠滿乘客的公交車。18時20分許,這輛行駛中的公交車濃煙滾滾,火光驟起,最后被燒得只剩車架,大火導致47名乘客喪生。6月8日,廈門警方宣布縱火案告破,縱火者正是陳水總,并已被當場燒死。

盡管從后來媒體的報道和陳水總那個存留時間很短的微博中,我們能感受到陳的種種不幸,甚至可以說他趕上了很多“時代中最壞的事”——上世紀70年代家庭被切斷生活來源,舉家下鄉;80年代歷盡艱辛回城,卻因文化程度低,始終沒能得到一份體面的工作;90年代大齡結婚生女,賴以為生的攤子卻被取締;此后,更是靠借貸和打零工艱難度日,苦熬到2013年,本指望到了60歲能辦理退休,“萬沒想到戶口在當年遷移過程中,派出所把年齡填寫錯誤,社保不予辦理,找公安改錯又到處踢皮球。”

然而,上述所有的不幸并不能成為陳水總縱火的理由,我們只能說在實施暴行之前,陳作為一個社會弱勢者的種種遭遇值得同情,但自打他萌生要報復社會、屠殺無辜的念頭的那一刻起,他就已然演變為一個喪心病狂的恐怖分子,他的暴行必須受到譴責。當然,譴責過后,我們更需要的是反思,反思究竟是哪些因素催生了陳水總的惡行?

忍讓-暴力的維權邏輯

在現今的中國社會,如陳水總般不幸,甚至遭遇比他悲慘的人,還有很多。而我們對于這樣一群被邊緣化了的弱勢者向來都是缺少關注和關心的,因為不受約束的權力和沒有節制的資本共同吞噬了這個時代的人情味——每一個人都是那么渴求成功,而判斷成功的標準又愈來愈單一化,仿佛在當下的中國只要有了權和錢,就有了一切。而且,隨著貧富差距的不斷拉大,這群弱勢者的“被剝奪感”和心理失衡只會越來越強,“失敗”的他們得不到應有的關心和救助,很容易陷入絕望的境地,而絕望就必然會催生怨氣,怨氣則帶來暴戾。

對于一個正常社會來講,個體遭遇不公和失敗并不是一件特別可怕的事情,因為,只要利益表達渠道通暢,社會救助及時,沒有什么坎是過不去的。但對當下的中國而言,最稀缺的正是這兩樣東西,陳水總的悲劇很大程度上就是由此造成的。換句話說,中國社會為公民提供的有效維權途徑實在太有限了,明規則來講,除了訴訟就是上訪,而一旦侵權主體是政府的話,靠這兩個途徑為自己爭得權益的可能性實在太小了。另一種爭取權益的途徑則是利用潛規則,靠關系和金錢等手段來擺平,但這種途徑只能為少數人所用,大部分人都沒有那些資源。

因此,我們會看到國人在自身權益遭受損害的時候,容易滑向兩個極端:利益損失小的時候選擇忍讓,利益損失大而且看不到解決希望的時候,則選擇暴力報復,而且報復的對象本身并不限于侵權主體本身。一味地忍讓,特別是當侵權者是政府機構的時候,只會助長他們的囂張氣焰,最終給自身和社會帶來更大的損失。而隨著轉型期各種矛盾的進一步激化,權益沖突的暴力色彩越來越濃厚。從崔英杰到楊佳,從錢明奇到陳水總,這個時代的弱者在維護自己所認定的權益時,不惜暴力相抗、以身殉法。絕望的他們用一種同歸于盡的方式,制造出一個個既不利于個人,也不利于社會的悲劇。在這些案件中,悲劇產生的原因以及悲劇造成的結果都可以說是嚴重不對稱。因為一輛尋不回的自行車,楊佳抽刀連殺6警;因為遲遲未能拿到應得的拆遷補償款項,錢明奇帶著炸彈走進了地方法院的大樓,炸死3名保安;因為公安局弄錯年紀不能辦理退休,陳水總縱火公交,燒死47名無辜。

盡管上述暴力事件起因于權益受損,但目的多已超過維護權益的范疇,因為他們報復的對象遠不止特定的侵權者,報復的強度也早已超過自身利益受損的程度。讓人不解的是,當這些報復行為被抹上政治油彩的時候,暴力行為并沒有受到一致的譴責,相反,社會輿論對之予以了充分的理解和同情。于是,抽刀殺警的楊佳被視作反抗暴政的“大俠”,而陳水總的報復社會、屠殺無辜,也在制度不公和社會不義的話語邏輯下,變得理所當然起來。這個國家從來不缺少暴力傳統,數千年的王朝更迭沒有一次不是以大規模人口死亡作為代價,忍讓-暴力的維權模式至今仍未發生實質性改變,在這樣的文化氛圍下,產生不了“公民不服從”的傳統,更出現不了“非暴力不合作運動”。在這種情況下,暴力維權獲得了深厚的生存土壤,而社會也因此而埋下了走向不穩與動蕩的種子。

非暴力維權在中國有無可能?

有一種觀點認為,非暴力不合作能成功的一個關鍵因素是,你的對手必須是一個講規則守底線的人或政府,因為“非暴力不合作運動”本質上以我方的對痛苦與對殘暴的忍耐激發起圍觀者們被塵埃遮掩的天良,甚至是刺激那些一時不明事理的施暴者,讓圍觀者和施暴者在這偉大的忍耐與他人的痛苦中領悟到暴力的不義,喚起人類天性中的良知。對于那些不明事理的人或政府,可以采取行之有效的非暴力態度,而使用這種方式有可能使他們逐漸變得明智起來。可是要對付一個萬惡的魔鬼就不能這樣了。因為,面對魔鬼,精神力量的感化是不會起到任何效用的。1938年,甘地曾建議猶太人以他為榜樣用非暴力抵抗的方式反抗希特勒,猶太領袖馬丁·布伯覺得很滑稽,就寫信反問:“圣雄,你知不知道,什么是集中營?那里發生著什么事?集中營里有哪些折磨人的刑罰?有哪些緩慢和快速殺人的方法?”這是持維權困難觀點的人經常引用的一個例子。

當下中國,那些制造悲劇讓弱者走投無路的人或政府機構,的確有不少可憎之處,但遠沒到魔鬼的程度。正是因為有這樣一個前提,非暴力維權才得以成為可能,2011年的烏坎事件即為一個最好的例證。封村斷路,萬人抗爭,居然沒有被鎮壓下去,最后官民妥協,成功改組村“兩委”。在這場長達數月的抗爭中,來自烏坎的數千名村民完美地演繹了非暴力的真實意涵,從無序抗爭到組織化維權,從騷亂打砸到嚴守規則,加之屈死獄中的薛錦波,讓整場運動充滿正義的力量,最終迫使強勢的政府不得不讓步,而且至今為止,我們也沒看到,在烏坎有任何秋后算賬的事情發生。

與集體非暴力維權愈來愈成為可能形成對比的是,在中國,個體公民在權益受損時,仍舊未能走出忍讓—暴力的維權邏輯。如前所述,當公民權益受損時,看似有很多救濟途徑,但現實中真正有效的沒有幾個,這個時代,上演了太多求告無門的故事,也催生了太多不幸的上訪者。的確,憲法和法律都賦予了很多反抗的權利,可是這些權利中的很大一部分被嚴格限制,真去用了動輒得罪的可能性從未消除過。現行制度框架下,當陳水總面對公安局踢皮球的董科長,維權幾乎是沒有可能的;即便行政訴訟,也需要律師支持;即便去了法院,也未必能勝訴。因此,我們會看到,在眾多的個案中,中國人要么成為跪下的順民,忍氣吞聲一輩子;要么就成為抽刀縱火的施暴者,以報復取代維權。

那么,個體非暴力維權就當真沒有可能了嗎?答案顯然是否定的。首先需要正視問題的,當然應該是政府,把憲法落到實處,把公民的政治權利還給他們。試想,如若楊佳、陳水總們有游行示威的權利,有自由結社的權利,那他們的問題未必不能解決。當然,告別熟人社會的中國人,是時候改變現在這種原子化生存的狀態了,這就需要壯大民間社會,發展社會自治,允許各種民間組織出現,因為,只有社會壯大了,政府和公民之間才有矛盾沖突的緩沖帶。執政者必須明白,由社會潰敗帶來的社會戾氣越來越重了,再不采取措施,這種戾氣終會摧毀自身的統治。

只有正視每一個個體的權利與困難,平息他們心中的怨氣,給他們希望,才能真正告別陳水總式的悲劇。

絕望的反抗

從崔英杰到楊佳,從錢明奇到陳水總,這個時代的弱者在維護自己所認定的權益時,不惜暴力相抗、以身殉法。絕望的他們用一種同歸于盡的方式,制造出一個個既不利于個人,也不利于社會的悲劇。