遇見藝術家陳國珍

明嫻

我們所見的臺灣金工藝術家陳國珍,如同她的作品一樣,細膩、精致,充滿溫婉的氣息。

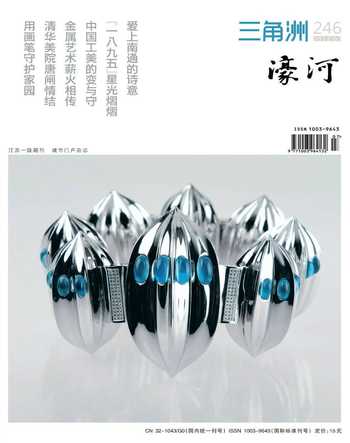

在這次“中國當代金屬藝術展”上,陳國珍帶來了由8只精美的花瓶構成的作品——《風月花滿》,寓意著“平平安安”,帶有濃厚的中國傳統文化色彩。在創作這組作品時,她結合金工、漆器、鈦金屬、琺瑯、木頭等材質與工藝,一共設計制作了100只花瓶,形態輕盈、色彩豐沛,流溢著優雅的現代感。

癡迷東方藝術與文化

陳國珍說,自己是因為愛美,才走上了金工藝術創作之路的。為了開拓視野,接觸一流的金工藝術,她曾赴英國伯明翰中央大學主修珠寶設計,碩士畢業后,回到臺灣。現在,她是臺灣輔仁大學應用美術系系主任、副教授。20多年的深厚積淀,讓她在這個領域建樹頗豐。

這次金屬藝術展,作為評委的陳國珍看到了當代金屬藝術的一些新趨勢。如今的雕塑與當代工藝的界限已經模糊。很多作品,你可以認為是雕塑,也可以認為是工藝。運用前衛科技是另外一個趨勢,她發現展覽中已經有人在嘗試當今最流行的3D印列技術。

在她看來,當代創作者既要注重對現代創作手法的運用,還應去思考如何延續傳統藝術的菁華。

在英國求學的第一堂課,令陳國珍終身難忘。那堂課上的第一張幻燈片,放映的是一件中國古代的青銅器。幻燈片一出,陳國珍感到全班人的目光都匯集在她身上。她笑稱,頓時頭頂仿佛有一圈光環一般。中國傳統金屬藝術的博大精深對陳國珍觸動很大。

在作品中,陳國珍尤其喜歡運用東方風格的元素,她也最希望別人能夠注意到作品的這個部分。她認為,在現代化的技術面前,作品中蘊含的文化特質才是體現差異化的主要因素。曾有一度,她癡迷于尋找東方韻味。幸運的是,通過不斷地試驗,她終于找到了漆器工藝,這個具有東方文化特質的元素。金工與漆器工藝的相得益彰,讓陳國珍創作起來得心應手。

在這次金屬藝術展中,陳國珍邀請了9位臺灣創作者的9組作品參加展覽。這9組作品恰到好處地采用了不同的材質,并各有特色。它們中大多不參加評選,主要是來交流學習的。這其中,陳國珍很欣賞一組來自臺灣原住民的名為《族》的作品。

陳國珍講述,在臺灣美麗的蘭嶼島上,住著具有傳奇色彩的達悟族人。捕捉飛魚、編織是達悟族傳統文化的一部分。這件作品將編織、飛魚等代表達悟族傳統文化的意象都運用到其中,并且還采用了瀕臨失傳的累絲法工藝,這些傳統藝術元素都讓這組作品熠熠生輝。

愛上南通的詩意和傳說

這次參加“中國當代金屬藝術展”,讓陳國珍喜歡上了南通這座城市。前一天,展覽主辦方組織了雨中乘船游濠河的活動。煙雨朦朧的濠河夜景,讓她感覺別有一番詩情畫意。她覺得這樣一個美麗的城市發展文化創意產業有著很大的潛力。

來到南通后,陳國珍聽到了很多關于1895文化創意產業園的故事。在她眼中,1895文化創意產業園是一個美麗的傳說。在這樣一個有故事的空間里,舉辦這樣一個具有當代性的金屬藝術展,用現代去聯結歷史,有一種獨特的韻味。

“在有年代感的建筑物里展示現代的東西,這在國外和臺灣都十分流行。”陳國珍說。

臺灣也不乏這樣的展示空間。臺灣的華山藝文中心,原來是臺北第一酒廠,后來再利用為一個多元發展的藝文展演空間。松山文創園的所在地是建于1937年的松山煙廠。這兩個地方置身于臺北市中心,一到假日,前來參觀的人非常之多。

臺灣的工藝展覽,不僅有面向成熟創作者的,也有針對在校學生的。

“我們工藝研究所會定期舉辦大型的創作者展覽,我們的金工創作協會也會不定期舉辦此類展覽。另外,我們還鼓勵學生多參加展覽,因為展覽也是一個非常好的就業平臺。比如新一代設計展等。”陳國珍說。

她介紹說,新一代設計展是一項每年在臺灣舉辦的大型創意設計展覽,參展單位以大專院校為主軸,在臺灣也是一項大型的畢業成果展覽。這個展覽有50多個設計院校參加,參觀人數達到30幾萬。學生們也很重視這個展覽,會認真準備參展作品。

暢談臺灣藝術教育現狀

在陳國珍的教學中,她十分看重對學生創作實用性的要求。她認為,過多地講究欣賞性,而沒有讓工藝進入生活,那就會失去了工藝的本質。

一組名叫《游·戲人生系列》作品,應邀來到了這次金屬藝術展上。這組作品是由陳國珍的一名學生完成的,曾獲得過臺灣新一代設計獎金獎,并入圍香港的亞洲設計獎。

這組作品的背后還有一個故事。當初,在陳國珍與這名學生討論設計方案時,學生同她聊起了自己的心事。原來,學生的媽媽因為不喜歡她的男朋友跟她吵架。后來她們發現,其實學生的媽媽正處在更年期。這個階段的女性情緒易怒。于是,她們設計了一系列給更年期婦女使用的首飾。這些設計美觀的首飾既可以佩戴,又可以用來做各種按摩,舒緩佩戴人的心情。

“我們鼓勵學生創作具有實用性的作品,當然也要兼具造型和美感。這樣的設計才更容易走進產業。”陳國珍說,“在臺灣的藝術教育中,講求實用性,注重與產業的結合是一大特色。”

陳國珍介紹,臺灣有一所藝術大學,它的旁邊就有專門生產陶瓷制品的鶯歌古鎮。學校聯合古鎮方面為學生設置了很多實習課程。這樣,不僅為產業界提供新穎的技術、新的創意等,也為學生提供更多的實踐和就業機會。

陳國珍所在的輔仁大學應用美術系,也十分重視學生跟產業界的接觸。他們通過實習課程等多種產學結合的方式推動教學與產業界的合作。學生在大三的時候,會去企業實習,如果彼此都滿意的話,畢業后就留在那邊工作了。所以他們的學生就業情況比較好。“文化如果沒有落實到產業,它就產生不了效益,也實現不了就業。”她說。

“我們還非常重視對新科技的運用。在我們的課程中,學生會學到一些新技術,比如電腦輔助設計,這項技術能夠有效地加快制作速度,對于他們以后的就業有很大的幫助。”陳國珍如是說,“倡導對新科技的運用,也是臺灣藝術教育一大趨勢。”

這些年來,陳國珍一直保持著與清華大學美術學院等大陸藝術院校的交流。她也經常參加大陸舉辦的工藝展覽。她相信,兩地的交流,文化的碰撞,會擦出更美的藝術火花。