江海潮起

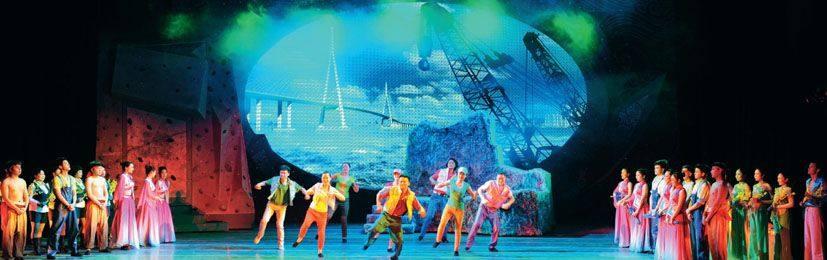

5月12日晚,大型原創海門山歌音樂劇《江海潮》在南通更俗劇院上演,給華燈下的南通城拂去了大海的氣息。這部在第八屆全國戲劇文化獎頒獎晚會上奪得多項大獎的劇目,也是首次將歌劇元素與傳統山歌相結合的藝術創新,一場完美的視覺和聽覺盛宴震撼了這座近代第一城。

絢麗的燈光下,高大巍峨的布景,飄揚的輕紗薄縵營造出大海的浪漫。隨著漁家號子的響起,舞蹈演員們從觀眾席后方奔跑向前,頓時將現代化的劇場變身為百年的漁民之鄉。

獨特構思——海門山歌的全新闡釋

這部劇的編劇是中國音樂家協會《詞刊》編委、編輯部主任趙薇薇。將傳統的海門山歌與現代的歌劇藝術相結合,是一次前所未有的創新。海門山歌已經在江海大地上流傳了千百年,它從人們的生活、勞作中孕育而生,帶著江河田野的芬芳,細細吟唱,如涓涓細流滋潤心靈。而歌劇則是當下十分流行的一種舞臺表演藝術,它源起西方國家,有著強烈的舞臺表現力和感染力。這樣兩種藝術能融合在一起嗎?《江海潮》給出了一份完美的答案。趙薇薇在編劇時,巧妙地以亙古話題愛情作為載體,承載起一個城市的時代變遷和幾代人的鄉戀。劇情有愛戀的纏綿,有鄉情的縈繞,有創業的激情,有矛盾升華時百轉千回的糾纏。整部劇時而讓人抒懷,時而讓人振奮,像是擁抱著奔騰的浪濤,起伏向前。那江、那海、那江海人的情懷,在她的胸腔里積攢下了無窮的創作動力從而凝聚成劇本的每一個文字。

海門市委常委、宣傳部長趙新葉多次對劇本提出修改意見,為使該劇更好地體現海門地方文化特色,專程邀請各位專家來海門采風,體驗江海文化的獨特風韻。《江海潮》將注定成為中國音樂劇發展史上的重要一筆。它的詞、它的曲、它的舞臺、它的表現力都將為本土音樂劇今后的發展提供探索的模式。

源于生活——江海文化的全面展現

《江海潮》共分“追江趕海”、“漁舟唱晚”、“異國情緣”、“風舞江城”、“兩情之難”、“江海歡歌”六個章節,時長九十分鐘,以三個年輕人的情感故事串起全劇。在江海交匯處的鳳凰古鎮,百川和海鳳從小一起長大,兩小無猜。海鳳對百川暗生情愫,而百川卻一直將海鳳看作自家的小妹妹。長大后,百川遠渡重洋去國外留學深造,而海鳳則選擇回鄉創業。在外留學期間,百川結識了時尚大方的第三代法籍華人女孩江亭,并互生愛意。百川學成,面臨著回鄉還是留在江亭身邊的兩難選擇。而此時,在家鄉創業的海鳳也已經積累起了自己的事業資本,正準備籌建一座現代化的家紡城,邀請百川回鄉設計。回到家鄉的百川被幾年間的家鄉巨變深深吸引,涌動起豐沛的設計靈感,滿懷激情地投入到家紡城的設計工作中。不久,法國的江亭也隨在家紡城投資的父親回到家鄉海門,參與家紡城的發展。眾人的江海情緣和三個年輕人的情感糾葛碰撞,將全劇推向高潮。面對著同時深愛自己的兩個女孩,小伙子百川勇敢地唱出了自己的心中所愛,牽起了江亭的手,也讓海鳳感受到了兄妹之情的真純。三個年輕人在一片歡歌聲中共同迎向各自的美好未來……

見證奇跡——獻身藝術的完美追求

如此弘大、精湛的一場藝術表演讓所有的觀眾意想不到的是,正式排演時間還不到一個月。一群癡迷于音樂劇的人聚在一起,共同打磨一件優秀的作品,其過程是奮斗與拼搏的過程。接到任務之后,所有的演職員立即投入其中,而編劇、舞美、音樂等主創人員更是與演出團隊同進同出,隨時根據排演的效果不斷研磨、改進。這是一群用生命在跳舞的人,因為熱愛,所以無怨無悔。正式演出前幾天,海門會展中心的底樓大堂,儼然成了一個巨大的練舞場,演員們靠著柱子、墻壁、窗沿,一遍一遍地練習旋轉、踢腿等動作,一遍又一遍揣摩劇中人的情緒起伏。在短短一個月不到的時間,演員們夜以繼日,輪番上場排練。就是靠著一股蓬勃的朝氣和頑強的斗志,演員們挑戰著一個幾乎不可能完成的任務,最后呈現了近乎完美的演出,體現了藝術家們對藝術孜孜不倦的虔誠追求和付出。

真情融入——江海兒女的本色出演

為真實展現江海兒女本色,導演從南通的高校里招募了一批青春靚麗的女孩,在劇中加入了時裝展示的走臺設計,這些本地姑娘無疑給整部劇增添了不少地域特色。細心的觀眾還從劇中認出了本地的名角兒宋衛香,也在劇中扮演重要角色。其實,劇中的海門人還不少,女主角之一“江亭”的扮演者就是土生土長的海門人,是從海門走出去的優秀藝術人才。這是一個真實的故事,在時代崛起的步伐中,幾乎每一個海門人都見證了家紡城的繁榮,每一個江海青年都在遠大志向與家鄉情懷中糾結過;這也是一次藝術的升華,讓戲劇在矛盾中照亮了一個美好的歸宿。熟悉的場景,熟悉的故事,熟悉的創業情懷,深深地打動了他們,本地演員的真情參與使得整部劇增添了江海的本土氣息。

動感青春——藝術前沿的年輕團隊

總導演王藝塤是目前國內歌劇領域中才情四溢的青年俊才,是中國原創音樂劇《二泉吟》和著名音樂劇《媽媽咪呀》中文版的主演。這次他啟用了青年舞蹈家劉鑫和王升等組成《江海潮》創作團隊,編排了芭蕾、爵士、街舞、現代舞、踢踏舞等,而在音樂方面也融合了美聲、通俗、流行等唱法,特別是海門山歌《山花調》的加入,更烘托出全劇的地方特色,引起觀眾的情感共鳴。整部劇充滿青春活力、時尚前衛,給人以更多的高雅、經典的藝術享受。

好評如潮——贊不絕口的各界評論

4月13日,《江海潮》首場演出迎來了第一批觀看者,引起了強烈的反響。市民觀眾連聲贊嘆沒想到原生態的海門山歌能與高雅的音樂劇結合得如此完美無瑕,讓海門人大開眼界。而5月12日在南通市“五月風”文藝展示月上的演出讓南通城沸騰了,更俗劇院響起久違的掌聲和喝彩聲,打破了夜的寧靜。點開南通網、江蘇網、江海明珠網等,熱議這部戲既保持了海門山歌的優秀基因,又實現了在音樂表現和舞臺表現形式的諸多突破,是當今地方傳統戲劇改革發展和創新的一次成功嘗試。

中國戲劇家協會原書記處書記杜高認為,《江海潮》不僅體現了藝術的靈動美,更體現了藝術的現代美和現實美,架構起了一座觀眾與藝術的現實橋梁,引起很多人內心的共鳴,傳遞的精神內涵具有時代氣息。

國家話劇院表演藝術家、濟公的扮演者游本昌表示優秀的原創型音樂劇在我國很少,這次在海門找到了。這部《江海潮》生動、時尚、熱情,是一部不可多得的佳作,也是對中國音樂劇發展的有益探索。

而著名戲劇評論家顏振奮則從專業的角度點評《江海潮》是一臺優美的、獨特的、有活力的音樂劇,是這些年來難得的一部精品。劇本文學性強,舞美燈光優美,導演的全局把控得好,演員的表演到位。特別是音樂,把海門山歌和現代音樂完美地交融在一起,絲絲入扣,無懈可擊。

中國戲曲學院戲曲文學系主任謝柏梁說,中國的文化到底要怎么走,是走西方的路子,還是走民族的;是走普泛的,還是走地域特色的,大家做了很多的努力和探索。中國音樂劇近幾十年的探索中,成功的例子并不多,但《江海潮》讓大家看到了成功的可能性。

回饋社會——精品生產的巡演之路

4月15日,這部備受好評的山歌音樂劇《江海潮》作為本屆中國海門經濟貿易洽談會的專場演出,呈現在了中外來賓的面前,讓人為之驚艷。而此后,它揚名于第八屆全國戲劇文化獎頒獎晚會,一舉囊括了“第八屆全國戲劇文化獎原創劇目大獎”等八個獎項;它走入南通更俗劇院,一路灑下瑰麗的印象,收獲無數的掌聲和贊美聲。

藝術最終要服務于人民。為精益求精起見,海門市委宣傳部于5月24日在南通舉行《江海潮》巡演征求意見座談會。參加座談的都是南通戲曲界的前輩和專家,他們對《江海潮》給出了獨到而又精辟的評價和意見。《江海潮》作為海門第一部音樂劇,在南通歷史上也是首創。它以海門山歌為載體,以現代舞臺表演藝術手法,融合了江海本土元素,融入現代音樂,由國內知名的專家團隊打造,起點高,藝術感強,雅俗共賞,是一部兼備時代感和時尚感的音樂精品。專家們為下一步的巡演從編劇、音樂、舞美等多個角度提出了更多精進的建議。

《江海潮》是海門市實施“文化強市”建設打造的一部精品力作,它將帶著海門百萬兒女勇于追江趕海、銳意開拓的精神走進南京、北京、上海等地,帶去獨屬于海門的江海氣息,讓更多的人了解海門,感動于江海兒女的寬廣情懷!