構建“東海綠色生態新模式”

張玲

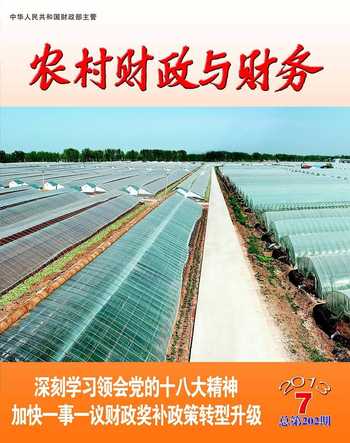

近年來,江蘇省東海縣通過大力興建沼氣工程建設和推進“豬─沼─果”、“豬—沼—菜”和休閑農業采摘,成為發展生態循環農業的先行者,農業經濟進入良性循環,有效控制了農業面源污染,實現了經濟社會效益與資源環境效益的統一,循環農業讓農民“腰包鼓了”。

近日,筆者走進東海縣農村,目之所及,“一片果(一畦菜),一欄豬,一口沼氣池,一戶小康人家”的生態農業美景盡收眼底。在桃林鎮陳州村李東蓮家的“豬─沼─果”生態循環莊園里,50棟美國曙光油桃、英國凱特杏長勢喜人,碩果累累,一個800立方米沼氣池、40間豬舍和50棟溫室果品種植大棚渾然一體,豬壯果香……“沼氣是個寶啊!俺們利用豬糞生產沼氣,沼氣用來燒水煮飯點燈,沼渣、沼液用來給果樹施肥,形成了良性循環,每年光節約電費、化肥、飼料等款項就超過1萬多塊錢。美國曙光油桃、英國凱特杏只施沼渣、沼液和農家肥,一般商品肥料都沒用,依靠沼氣主要為了達到產量高,個大味甜,賣價也高。”憨厚、樸實的李東蓮開心地向筆者介紹她發展生態循環經濟的“秘訣”。李東蓮受益于沼氣生態循環模式,是東海縣大力推進“豬─沼─果”工程建設,發展生態循環農業惠民利民的一個縮影。

據了解,為加快推進農業集約化生產,帶動農村生態循環經濟發展,東海縣堅持政策引導、資金扶持,在新農村建設規劃中要求全縣每年新增“豬─沼─有機農產品”生態農業示范戶2萬戶以上。同時承諾,政府為綠色生態農業示范園區建設搞好通水、通電、通路,并減免各種稅費,實行園區內建欄補助、提供貸款貼息等優惠政策。

在“豬─沼─有機農產品”生態工程建設中,東海縣堅持“清潔生產、生態設計、循環利用、持續消費”的循環經濟理念,按照品種良種化、質量標準化、生產規模化、經營產業化的要求,采取“公司+行政村+農戶”、“合作社+大戶帶小戶”、農戶自愿集中、企業聯合運作等形式,積極構建生態畜牧小區,促使產業規模聚集。生態畜牧小區推行山頂育林、山腰種果、山下養豬、水面養魚、沼氣煮飯、沼液施果等資源綜合利用,種養互動。資源循環利用,生態農業走出新路。

東海縣能源辦主任孔凡標高興地對筆者說:“‘豬─沼─有機農產品就是農戶養豬、豬糞入沼、沼液和沼渣又為設施大棚菜施肥,以沼氣池為中心和紐帶,將畜牧養殖業和果蔬種植業連為一體,實現了以沼促種、以種促養、以養促沼,設施相互連貫,資源循環利用,改善環境,降低成本,循環增值的目的。‘豬─沼─果、‘豬─沼─花、‘豬─沼─菜、‘豬─沼─草莓、‘豬─沼─糧等工程模式的推廣實施,有效實現了資源循環利用,較好地促進了生態循環農業的良性發展,農業園區增產增效,人居環境明顯改善。”

責任編輯:欣聞