文化觀察者安田猛

位于日本櫪木縣東南部的益子町(Mashiko)如今是日本著名的陶瓷產地。大正十三年(1924),日本民藝運動的代表人物,“益子燒之父”浜田莊司(Shōji Hamada)開始在此進行陶藝創作,指導當地陶工制作民眾實用器具,積極開展民藝運動。隨著改革實踐的持續推進,在外來思潮和創作激情的浸潤下,這個在上世紀30年代之前幾乎無人知曉的小地方,開始逐漸成為公認的世界民藝發源地和中心。在安田猛(Takashi Yasuda)心中,今天的景德鎮像極了當年的益子町,空氣中都彌漫著蓄勢待發的無窮能量,一間間陶藝家的工作室像是一個個微型發射站向外界發送著喚醒鮮活創造力的信號。

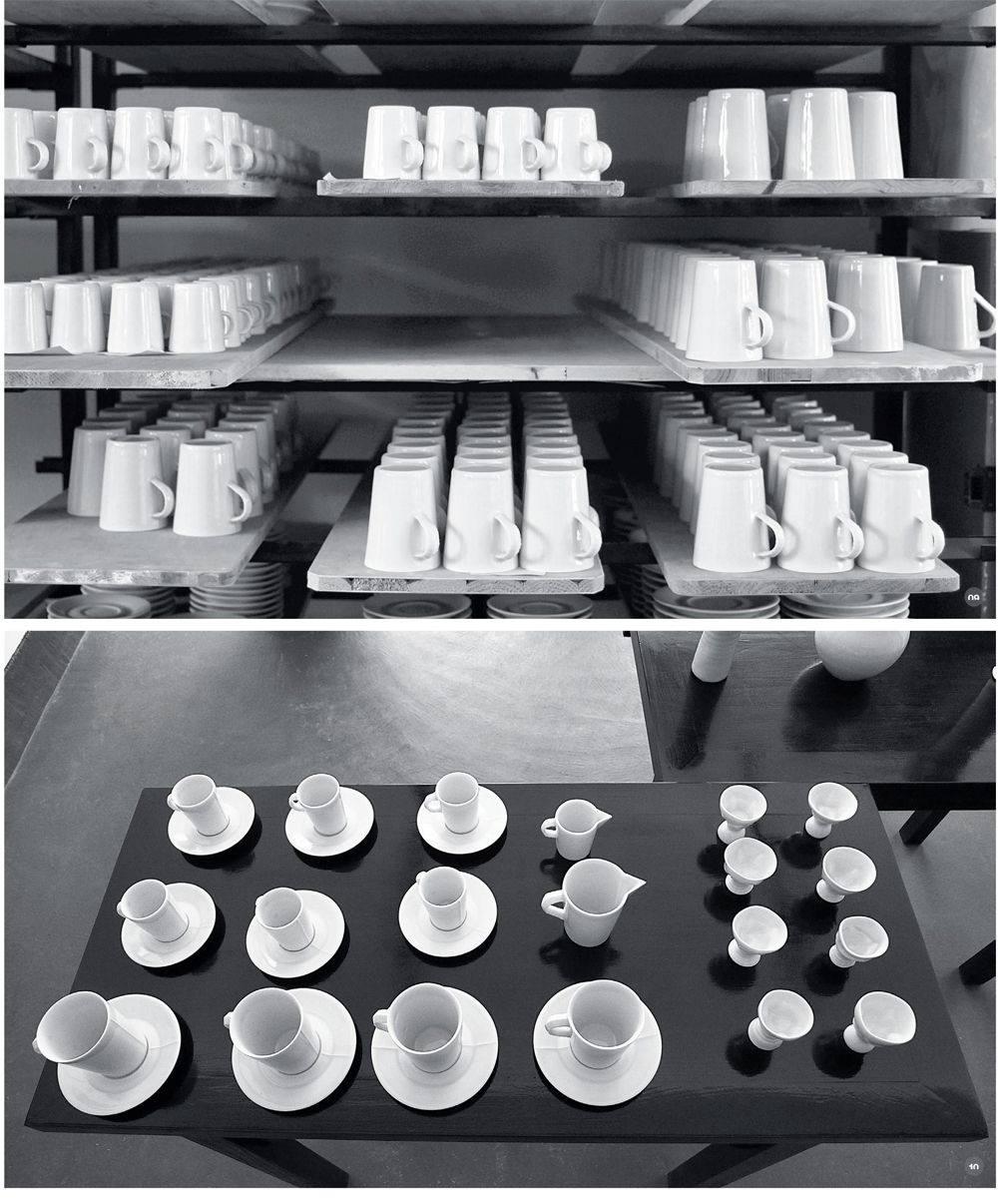

拜訪安田猛的那天,他和他的合伙人熊白煦剛剛結束了卡塔爾之行,凌晨5點到達景德鎮后進行了短暫的休息,就在工作室迎來了他們的第一批訪客。他工作室干凈敞亮,井井有條。各類工具被分門別類地歸置于工具架上,這一方天地的碼放也盡職地彰顯著主人的視覺美學理念;晾曬架上還未經過燒制的毛坯們帶著拙樸的羞澀靜默排列;各種令年輕藝術家艷羨的精密儀器和工具透露出主人那源自日本文化的對極致的追求。

我需要突破自己的固有價值觀

出生于1943年的安田先生看上去比他的實際年齡要年輕很多。29歲以前在日本生活,之后長期定居英國,并娶了同是陶藝家的英國太太Felicity Ayliff,在全然不同于亞洲的歐洲藝術氛圍中進行了三十多年的陶藝創作和教學,直至數年前被樂天陶社的大當家鄭祎邀請到景德鎮,拉開了他在中國的陶藝生活序幕。從最初接觸時便能感受到的日本人慣有的謙和,到言談交流中傳遞出的包容開放和英式嚴謹,以及受中國文化至深才會有的中國式睿智幽默,不同文化影響背景下的生活和創作經歷在他身上留下了深刻印記。這些多元的文化因子互利共存,讓人很難簡單地將他定義為某國人,他自己也笑稱自己希望成為一個世界公民。

安田先生認為30歲之前是一個人的思想定格的時期,在那一時期他所接受的日本單一文化教育,雖然奠定了他的人文氣質基調,但也造成了他思想維度上的局限。在以后的生活中,他一直在不斷嘗試突破這個局限。2005年讓安田先生再一次告別熟悉的國度,來到中國的最大動機,也正是源于他的這一思考。挖掘自我潛力的渴望,促使他置身于不同的文化語境中探索和創作。具有差異性的人文景觀和地域文脈,能夠幫助他架構出更為豐潤的創作基底。

在對傳統文化傳承的思考中,任何一個亞洲的國家都無法避而不談中國文化的影響力,尤其是日本。中國和日本文化有著深厚的淵源和極多的相似性,但是日本人和中國人卻有著很大差異,這種差異性背后的原因是安田先生了解中國文化的動力。遠在日本或者英國時,他無法親身感受中國的文化氛圍,獲取知識的渠道無非就是媒體、書籍或者口耳相傳。而當他置身于這個文化中時,才有可能真切地感受到其中的微妙。有趣的是,在中國的生活創作經驗反而讓他更加清晰地意識到自己原來是個日本人,在他身上仍然保有早年形成的定式思考。這也提醒著他,如今雖然生活在中國,但其實需要跳出環境造成的思維定式來進行審慎的觀察。當他去了解文化也好,陶瓷也好,包括觀察景德鎮的發展也好,他總是在不斷地調整和打破自己的既有規則。“我需要持續不斷突破自己的固有價值觀”,年屆七十的安田猛微笑著從容地說道。

“業余人類學家”的全局觀

在和安田先生聊天的過程中,他不止一次謙遜地提到自己是個“業余”人類學家。對于人類學的研究,讓他的視野并不單單聚焦于個體感性世界,而是從社會、人文和歷史的視角出發,更加宏觀地專注于群體狀態和區域發展。因此在這里,他更關心的是景德鎮的總體發展,景德鎮是如何一步步適應現代社會的。

除了是中國乃至世界最知名的陶瓷產區之外,景德鎮對安田猛的吸引力還在于他在這兒看到了那點點燃起的精神火種,這種似曾相識的感覺把他拉回曾經在益子制陶的那些年,不斷迸發的鮮活創意力每天都在刺激著陶藝家們的創作沖動,在一個多元文化碰撞的國際化環境中,傳統的規則被不停打破又重建,這一切是如此地生動,并且必將會越來越有趣。安田猛說益子最為活躍的時期是20世紀初期,與我們所處的時代相差近100年。今天在景德鎮發生的一切與當年是何其相似,但是又能讓人明顯地感覺到這種藝術運動趨勢或者說創新發力,并不是簡單的拷貝。

對于景德鎮的未來,安田猛先生十分樂觀。在他看來文化的傳承并不是通過單一的直線路徑完成的,而是通過許多新的文化運動的循環更迭,在這一次次不斷更新的循環中,有的思潮會重復回歸。每個國家和地區都有自己特有的發展節奏和路徑,只做與他國的橫向比較而不尊重歷史的客觀發展規律是不可靠的。對他來說,這是景德鎮最好的時代,因為他曾經見過這樣的萌動。