試論城鄉經濟差異對農村義務教育的影響

李凱華

[摘 要]改革開放以來,隨著中國經濟的蓬勃發展,義務教育也呈現出一派繁榮景象。然而,由于城鄉經濟的差異,對農村義務教育產生了一定的影響。作者首先明確義務教育的定義;之后,通過一系列的數字說明城鄉經濟差異的表象,進而指出其在諸多方面對農村義務教育的影響;最后,針對培養目標的要求,探討了可行的解決策略。

[關鍵詞]城鄉經濟差異,農村義務教育,教育的持續發展,文化身份,全球公民

[中圖分類號]G467 [文獻標識碼] A [文章編號] 1009 — 2234(2013)06 — 0068 — 02

一、義務教育的定義

在中國,義務教育的定義是:“義務教育,是根據法律規定,適齡兒童和青少年都必須接受,國家、社會、家庭必須予以保證的國民教育”。目前,我國的義務教育包括小學階段和初中階段共九年,具有免費性、強制性和普及性的特點。

二、城鄉經濟差異

隨著中國經濟發展的深入,城鄉經濟效益和居民收入在持續增長的同時也出現了一定的差距,且有著逐漸拉大的趨勢。這種差距從下面幾方面有所體現:

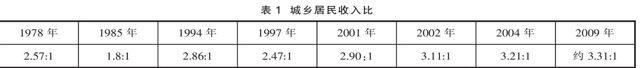

1.城鄉居民收入比在逐年加大

根據國家統計局公布的數字,近年來城鄉居民的收入比分別為:

從上表不難看出,從2001年起至今,城鄉居民收入比幾乎逐年加大,貧富差距變得明顯。2009年,我國城鄉居民收入比在大約3.31:1的情況下,絕對收入差距竟達到12021.5元,而在此之前的2004年在近乎相同的收入比的情況下(3.21:1),絕對收入差距僅為6485.2元,五年之內翻了一番。上述的統計還未將城鎮居民獨有而農民卻未能享受的醫療保險、住房補貼、教育、交通以及公共產品等福利算入在內。農民的純收入中,在扣除生產資料費用后,其用于日常生活的費用僅為純收入的65%左右。

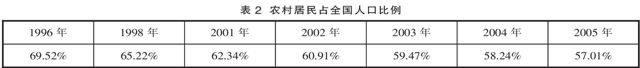

2.農村居民占全國人口的比例趨于平衡

從上述中國人口統計年鑒所顯示的資料中不難看出:雖然農村人口占全國人口比例的數目在逐年下降,但每年遞減的數目不是很明顯。由于農村人口基數的龐大,可以得出城鄉經濟及居民收入的貧富差距越來越大。

3.城鄉居民消費指數對比

通常所說的消費指數即指恩格爾系數:消費者的食品支出總額占個人消費支出總額的比重。

改革開發以來,城鄉消費的恩格爾系數呈逐年下降的趨勢。據統計我國1978年恩格爾系數為0.66,1989年為0.48,1997年為0.50,1999年為0.44。根據聯合國糧農組織提出的標準,恩格爾系數在59%以上為貧困,50-59%為溫飽,40-50%為小康,30-40%為富裕,低于30%為最富裕。按此標準,在1999年,我國居民的生活水平已接近小康。

然而,反觀農村的狀況,我們不得不感嘆這條小康之路還有些漫長。1989年,我國農村人均生活消費支出為585元,人均收入為602元,結余僅為17;1997年,我國農村人均消費為1617元,人均收入為2090元,結余473元。而同期城鎮居民的人均結余分別為1989年231元,1997年974元。這種現象導致的財富差距的結果為:1999年占人口總數30%的城鎮居民占有城鄉居民儲蓄存款總額的70%之多。

三、城鄉經濟差異對義務教育的影響

由于我國基礎教育一直是由地方財政來支持,拋去地域差異,城鄉經濟收入的差異是直接導致義務教育在辦學水平,辦學規模、辦學質量等方面都出現了明顯差異的原因。這種差異的影響體現在:

1.平均受教育的年齡不同

農村兒童接受啟蒙教育的時間相對較短,且入學年齡相對較晚(8歲左右,城鎮在5-6歲)。

2.受教育的年限存在明顯差異

農村具有小學及小學以下受教育水平的人口比重相對較高,為47.62%,比城市高出31個百分點。

3.辦學條件的差異

由于政府對農村教育投入的不足,致使農村的辦學條件只能滿足學科教學的最基本要

求,甚至遠遠不足。至今在一些地區仍然是一間教室中擠坐幾個年級學生的那種One Classroom School的局面,因而無從談及現代化教學設備的使用或素質教育的實施。

4.師資力量差異明顯

農村中小學教師學歷層次偏低,教學質量難有保障。據中國教育統計年鑒的資料顯示:

在2003年前后,中國城市初中教師的合格率為96%,縣鎮約為91%,農村約為84%;其中高學歷人員約占城市教師總數的43%,約占縣鎮教師總數的17%,約占農村教師總數的11%。

5.生均教育經費存在明顯差異

生均教育經費隨著教育層次的提升和城鄉經濟差異的加大,差距就越明顯,這種差距從下面的圖表中可見一斑:

表3 城鄉小學、初中生均教育經費差值

及兩者的差額(單位:元)

通過對比不難看出兩者在相應年份的差額分別為120.54元,129.62元,174.79元和300.79

6.城鄉中小學教師的工資收入差額巨大

由于城鄉教師工資發放機構的經濟實力差異,導致了二者收入的差異。其中,同期同職的教師月收入差距少的300元左右,多的相差1000元之多。

7.農村兒童中途輟學比率巨大,導致升學機會差別明顯

據統計,在上世紀八十年代末,我國農村兒童失學人數為400萬;在國家政策的扶持下,

這種狀況雖然有所好轉,但在1999年時,兒童中途輟學人數仍為112萬人;邊遠省份與其它地區的升學率相差約20個百分點;1986年至2000年,未能升學的約5000萬小學畢業生大多來自農村或邊遠地區。

8. 教育資源的配置千差萬別

教育資源主要包括硬、軟件資源兩部分。由于很長一段時間以來,我國的教育價值取向一直以城市為中心,城市在教育政策的選擇和教育利益的分配方面占據了極大的優勢,這種教育傾斜政策加劇了城鄉教育的差距和教育資源配比的不合理性。

9. 城鄉經濟差距導致農村留守兒童數目增多

“農村留守兒童是指由于父母雙方或一方外出務工而被留在農村的家鄉,并且需要其他親人或委托人照顧的處于義務教育階段的兒童(6-16歲)”(蘇明,2003)。

由于經濟的增長,農村大量剩余勞動力涌入城市,留守兒童的數目急劇增多,在皖北有些地區,留守兒童的數目約占在校生總數的75%(范先佐,2005)。這種高留守率對兒童的心智成長,品德的形成都帶來了很大的隱患,調查結果顯示,留守兒童中2/3的學生學業水平屬于中下等,且與正態分布相距甚遠(朱蘊麗,潘克棟,2005)

四、教育的發展方向和培養目標

聯合國教科文組織在2005年的報告中曾指出:知識已經成為促進經濟發展、政治穩定、文化繁榮的決定因素。義務教育作為整個教育鏈條中的第二階段,在學習型社會中對個體的終身教育起著至關重要的作用。這種作用及基礎性不僅體現在教學內容上,還體現在對培養目標的要求上:1.教會學生學習,以保證學生以后在正規或非正規的機構中繼續自己的受教育歷程;2.幫助學生確立在未來社會中的角色定位,即培養其成為擁有全球視野、跨文化溝通能力的全球公民;3.有效激發學生的創造力,“讓文化與創新,還有遠見相互兼容”(聯合國教科文組織,2005);4.注重學生區域性知識的培養,因地制宜地培養地方建設所需要的人才。

五、解決策略

上述問題的關鍵之處在于經費不足、師資不足和教學觀念太過刻板,培養目標的定位不夠準確。對此,我們可以試著通過下列途徑加以解決:1.加大政府對農村義務教育的投入,改善教學條件,提高教師工資,并定期調派其它學校優秀教師前去支教以保障農村義務教育的質量;2.明確辦學方向,在國家大綱的指導下,制定出切合地方實際,同時又能符合學生需求的地方大綱,以保證地方教育的可持續發展和所培養的人才能符合地方發展的需要;3.加強對教育的監管力度,保證義務教育的均衡與公平,在力爭消除“重點校”、“薄弱校”、“農村學校”之間差異的同時,要竭盡全力農村家境貧困的優秀學生在未來的學習中不會流失;4.改善農村產業結構,吸引農民回流以更好地解決由于留守兒童所帶來的一系列社會問題。

總之,認真解決好城鄉經濟差異所帶來的教育問題,勢必對國家未來的建設起到積極的推動與促進作用。

〔參 考 文 獻〕

〔1〕Towards Knowledge Societies UNESCO World Report 2005, published in 2005 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 7, place de Fontenoy F-75352 Paris 07 SP, Paris.

〔2〕恩格爾系數〔EB/OL〕.http://baike.baidu.com/view/28093.htm.

〔3〕范先佐.農村“留守兒童”教育面臨的問題及對策〔J〕.國家教育行政學院學報,2005,(07):78.

〔4〕教育資源〔EB/OL〕. http://baike.baidu.com/view/846832.htm.

〔5〕李艷.李雙明.農村義務教育制度選擇論〔M〕.北京:北京師范大學出版社,2009.

〔6〕劉曉鳳.我國城鄉教育投入差距的起因與改革〔J〕.教育學研究,2010,(11).

〔7〕劉云忠,徐映梅.我國城鄉教育差距與城鄉居民教育投入的協整研究〔J〕.教育與經濟,2007,(04).

〔8〕蘇明.國民經濟轉型時期工農關系、城鄉關系和國民收入分配關系的研究〔J〕.經濟研究參考,2003,(49):43-44.

〔9〕孫百才.城鄉教育差距與收入差距〔J〕.甘肅理論學刊,2006,(03).

〔10〕溫恒福,趙東臣,陳桂香.中國基礎教育改革熱點問題研究〔M〕.哈爾濱:黑龍江人民出版社,2006.

〔11〕王晉堂.教育:從均衡走向公平〔M〕.北京:北京師范大學出版社,2008.

〔12〕王景英.農村義務教育整體辦學模式與評價〔M〕.北京:北京大學出版社,2008.

〔13〕王瑞珍.從教育公平原則看義務教育城鄉差距〔J〕.中共福建省委黨校學報,2008,(05).

〔14〕徐暉.中國教育城鄉差別研究〔D〕.2008.

〔15〕余尊寶.我國城鄉居民收入差距和資源配置差異相互影響的效應研究〔D〕.2011.

〔16〕朱蘊麗,潘克棟.把“愛”撒向每個孩子〔J〕.江西教育科研,2005,(07):44.

〔責任編輯:郭梅東〕