為農民開啟致富之門

王芬

書屋豐富農家生活

南寧市劉圩村村民劉保寧打從記事起就跟著父親習字、畫畫,今年45歲的劉保寧不僅練得一手好字,而且在繪畫、雕刻方面也頗有造詣,南寧市不少亭臺樓閣的門柱上都留有他的“墨寶”。在鄉親們眼里,他更是遠近聞名的“文化人”,逢年過節或者娶媳婦嫁閨女的時候,村民們都喜歡向他討一副對子貼在門前,與此同時,慕名前來拜師的村民也是絡繹不絕。

在與村民的長期接觸中,劉保寧強烈感受到鄉親們對文化生活的渴望, 2008年,聽聞村里要建農家書屋,劉保寧第一時間毛遂自薦找到村委會主動請纓擔任書屋管理員。他知道書籍的重要性,同時也希望借助書屋這塊陣地豐富鄉親們的業余文化生活。

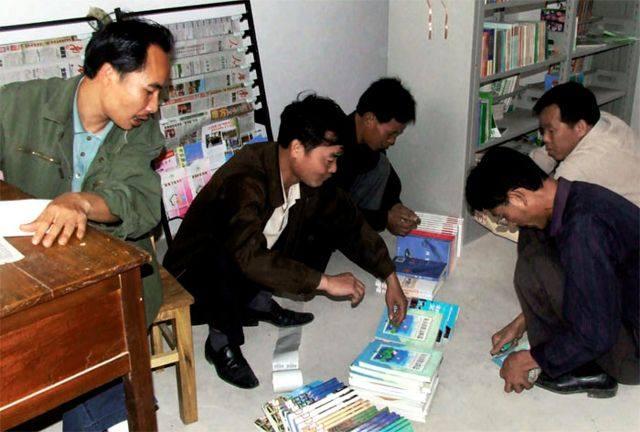

書屋配送的書籍到了后,劉保寧連夜整理,按照圖書編號分類上架。為了讓更多的村民了解農家書屋,他在村里主干道周圍張貼標語,印發宣傳單,堅持每天全天候開放書屋,同時通過開展集中讀書、送書入戶等活動,鼓勵村民走進書屋廣泛閱讀。

看書的人多了,打牌賭博的人少了,劉圩村的變化越來越大,書屋前的操場空地每晚都有大批村民聚在一起,下棋、打籃球、跳舞。2010年7月,在村兩委和劉保寧的張羅下,劉圩村成立了自己的第一支業余文藝隊,握慣鋤頭的手舞起了彩扇,平時人前說句話都臉紅的大嫂跳起了輕盈的舞蹈……她們自編自導的節目在鎮文化中心公開匯演時,到場觀看演出的群眾竟多達幾千人。已經60多歲的“奶奶演員”吳巧娥驕傲地說:“我們要活得跟城市女人一樣,甚至比她們過得更精彩。”

如果說劉圩村農家書屋改變了劉圩女人的文化生活,那么依托農家書屋組織開展的“種植、養殖專家進農家書屋知識講座活動”則從根本上充實了村民們的科技文化需求。結合村里的經濟發展特點,劉保寧聯系種植養殖、農用機械、法律法規等方面的專家,分期分批進入農家書屋,為村民舉辦知識講座。村里不定時組織舉辦的讀書競賽、評報、書法講座及展示等活動,調動了農民群眾的積極性,“農家書屋”成了劉圩農民致富奔小康的 “加油站”。

共同致富是根本

走進橫縣校椅鎮青桐村,一路都可以看到各種掛著鄂、豫、皖等外地車牌的大貨車進進出出,作為西南最大的甜玉米交易基地,青桐村是橫縣遠近聞名的小康文明村。青桐村村支書、農家書屋管理員李德賢自豪地告訴記者:“現在青桐村依托青桐農副產品經紀人行業協會和竹花甜玉米專業合作社,采取‘龍頭企業+專業合作社+基地+農戶的經營模式,引導村民大力發展甜玉米種植,建成面積達5000多畝的無公害甜玉米產業化生產基地,全村人均收入達1萬多元。”面對這一成效,李德賢坦言,“村里的農家書屋就是我們的充電器,經濟發展可離不開科技知識做后盾” 。 “清早起洗刷完,穿我衣服吃我飯。扛上鋤頭到田間,只盼日頭落西山;天一黑門一拴,睡我覺打我鼾,城里文明你莫想,生活只是油和鹽。”這個順口溜是十余年前青桐村的真實寫照。當時的青桐村是以傳統種植為主的普通村落,大片種植的水稻并不能給村民帶來更高的收益,村里的青壯勞力紛紛選擇離村到周邊經濟發展迅速的省市打工。

作為村支書的李德賢曾經為村子的發展一籌莫展,他發現農村要發展,農民要致富,不能光守在村子里,要和外界多聯系,要有通暢的信息渠道,掌握新的種養殖技術。這時廣西開建農家書屋的消息傳來,李德賢忽然意識到書屋也許正是村民接觸新的農業技術,了解市場行情的窗口,一定要抓住這一契機。在村干部的動員下,村民們有錢的出錢,有力的出力,農家書屋很快就有了雛形,大家異口同聲支持李德賢兼任書屋管理員。

早在書屋建設之前,李德賢就通過對農副產品購銷市場的長期觀察發現,甜玉米具有廣闊的市場發展潛力。甜玉米一年可種三四茬,而且收獲工序簡單,農戶不需要對其剝皮、脫粒,在田間地頭即可出售。種植一畝甜玉米的收入是同等面積水稻收益的七八倍,在村干部帶動下青桐村一多半村民在地里種上了甜玉米。

書屋建成后,李德賢帶領村民在農家書屋查閱科學種植資料,并且組織村民進行培訓,同時結合實際購銷情況,探索出以壯大甜玉米產業為發展方向,以“龍頭企業+基地+農戶”為發展模式的致富道路。如今的青桐村,甜玉米種植面積達2萬畝,年產鮮苞2萬噸,產值3000萬元,并輻射周邊十數個村落,使當地發展成為西南最大的甜玉米產銷基地。

村民黃鐘滿高興地說:“以前我在廣東打工,打拼多年也攢不了多少錢,后來在村里的扶持帶動下承包100多畝土地種植甜玉米,現在我家不僅蓋起了三層小樓,買了小汽車,還在橫縣開了一家服裝店。”

“不去賭博不喝酒,有空書屋多停留。尋找農家種養經,腦袋充實富得久。”村民新編的順口溜道出了對農家書屋的喜愛。

海上課堂

紅沙村三面臨海,與欽州港隔海相望,自古以來就是一個“靠海吃海”的小漁村。2010年廣西壯族自治區第一家海上農家書屋在這里建立,三年時間過去了,農家書屋成了漁民發家致富的好幫手。

書屋的管理員是今年46歲的鄧強,從小在紅沙村長大,習慣了背著背簍,提起漁網,走向茫茫大海捕魚討生計的他,利用無公害標準化網箱,養殖名貴魚種,年賺百萬余元。總結自己成功的經驗,鄧強認為科學養殖是關鍵,沒有知識,不了解新的養殖技術,很難擴大養殖規模,收益自然上不去。

得知廣西各地都在興建農家書屋的消息后,他和村民聯名向市文體局提出申請,建成廣西壯族自治區第一家海上農家書屋。結合紅沙村實際,農家書屋設在網箱養殖協會的漁排上,不僅配備了水產養殖類的書籍,還專門添置了電腦、電視、影碟機、無線路由等一批信息化設備。同時根據漁民的需求,在書屋開設了極具特色的“海上漁家課堂”,針對海水養殖不同季節的技術要求和不同病害的防治方法,不定期舉辦各類培訓班,并印制各類技術資料免費分發給漁民。不僅如此,紅沙村還與市里的科技、水產等部門結成對子,規范了魚種引進渠道,穩定了魚種來源,引導養殖戶按整合養殖資源,降低了成本。作為書屋的管理員,鄧強一邊忙著充電學習新的養殖技術,一邊毫無保留地將自己的養殖經驗傳授給周圍的鄉親們。他認為一人富不是富,要帶動大家一起致富才能改變村莊的整體面貌。

學、養、供、銷一條龍的發展模式,在短短幾年時間,就讓這個1000多人的小漁村形成了基地化發展的格局,幾十戶漁民進行網箱養殖,成立名貴海魚養殖基地,開發的品種達10多個,產品遠銷韓國、東南亞等多個國家。在搞好海水養殖的同時,鄧強還積極拓寬增收渠道,依靠當地的資源優勢,建起了集休閑、娛樂、觀光為一體的“海上漁家樂”,發展生態旅游觀光農業。

“有了農家書屋這個寶葫蘆,建好用好這片海域不再是難事,過去落魄的小漁村終有一天將被打造成為北部灣畔的生態旅游基地。”對于未來,鄧強和村民們信心滿滿。