丁榮泉畫作印象

陸榮斌

我一直認為,在丁榮泉身上存在著濃郁的文人畫情結。從其碩士論文開始,幾年時間里,他撰寫并發表了多篇專題研究文人畫的論文。這些文章溯其源流,激賞巨匠和佳構;哀其式微,廓清誘因和困境;冀其振興,尋索路徑和前景,在當時均產生較大影響,國內多家大型專業期刊都紛紛予以轉載。

及至去歲冬月,在榮泉畫室的圍爐旁深談并細細品賞其書畫近作后,我發現他遠不只是文人畫的研究者,他已然是一位胸有大志又極富才情的書畫家了。

1987年我們從湖南師大畢業,不知是天意還是榮泉自己深思熟慮的選擇,在張家界,一待就是二十多年。那里的風景固然美麗,但遠離城市的喧囂,耐住大山的寂寞,是需要某種理想或是信念支撐的。榮泉的安然,或許就是因為在張家界的大山里,有其林泉之志、煙霞之樂的原由。

“長期待在山里,耐得住嗎?”我問。

“畫山水還是要接點地氣的。”榮泉微笑著、淡淡地回答。

好一個“接地氣”,當年荊浩隱居洪谷,范寬常住終南,石濤搜盡奇峰,賓鴻十上黃山,莫不是到大自然中“接地氣”——對景造意、寫山真骨,最終“自立家法”的。這正是一個成熟畫家所必備的生活基礎,也是山水畫創作方法的至理。

“十年面壁圖破壁”, 榮泉“接地氣”也是要圖“破壁”的。

屈指算來,榮泉“面壁”近三十年,在識見、功夫上都已顯出“破壁”之勢。

率先突破的是書法,好像是一夜之間,他仿佛參透了毛筆、墨汁和宣紙之間的堂奧,有一種蛻變的快意,書法至此始入佳境,并撰文破譯了千古不易的筆法之謎(《筆法探微——論八面出鋒》),正可謂“操千曲而后曉聲,觀千劍而后識器。”(梁劉勰)期間讀了多少書,臨了幾家帖,翻了多少畫冊,拜過哪些名師大家,自不必言說,惟天知地知他自己知。

其次是理論,榮泉研究的是文人畫,文人畫是傳統哲學、文學、書法、藝術的綜合體,榮泉近年的文論,就是從文化生態的角度分析了五四以來傳統文化的缺失與文人畫的式微,呼吁畫界予以重視和反思,切中時弊又頗具啟發意義。

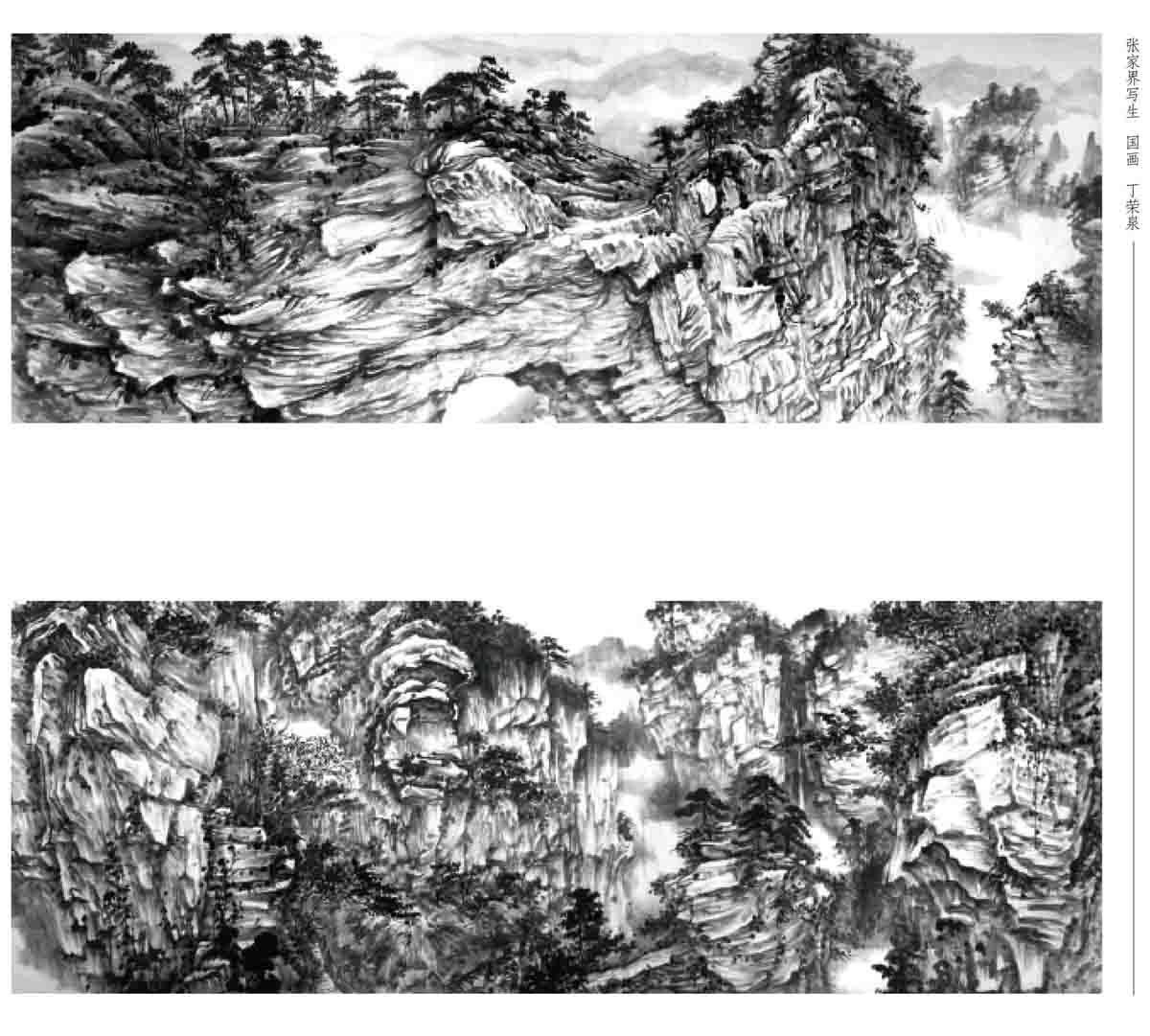

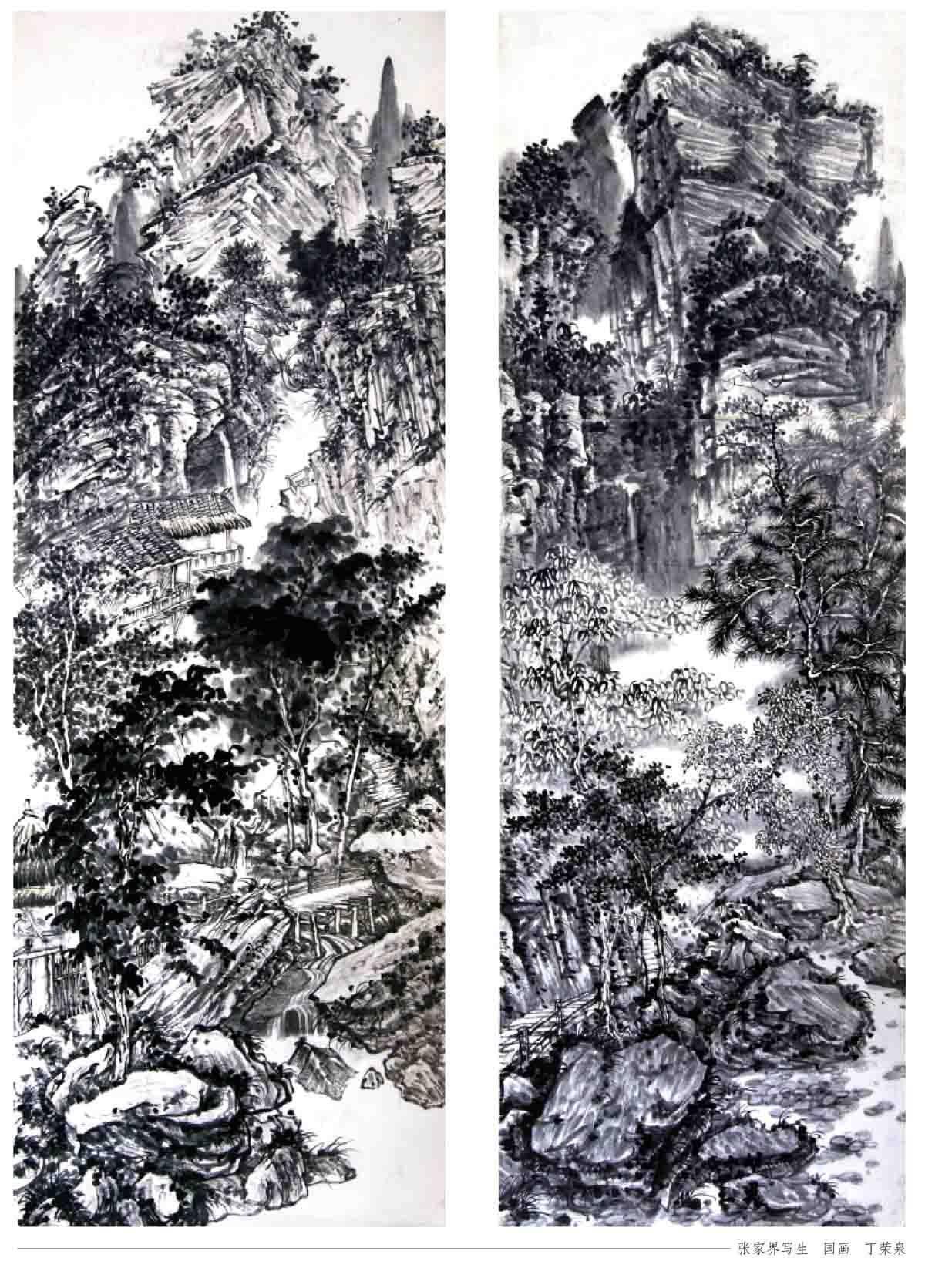

繪畫實踐的突進也是必然,書法底子厚了,學識視野寬了,畫自然上來了。觀其山水畫作,雄奇縱逸,氣韻生動,造型功力強,既不離傳統,又自成一格。以其兩幅張家界寫生為例,構圖極為大膽,奇險幽峻的峰巒仿佛橫空而出,鋪滿畫面,但滿而不塞,氣勢磅礴,不讓宋人之氣象。用筆上,從張家界地質地貌的獨特性出發,勾、皴、點、染各種技法因需而用,因勢而出,并不拘泥于一家一法,這正是苦瓜和尚激賞的創作境界:“夫畫者,形天地萬物也,舍筆墨其何以形之哉!墨受于天,濃淡枯潤隨之,筆操于人,勾皴烘染隨之。”“非無法也,無法而法,乃為至法。”

與書法和國畫山水相比,榮泉的速寫更顯露才情,最初看到他的風景(山水)速寫時,我有一種吃驚的感覺,這哪里是速寫,分明就是一幅皴法講究,用筆有致、到位的山水畫啊!老樹、竹籬、房舍、山石、峰巒等景物經過他的處理后,真正的源于生活,高于生活,成為一幅幅極具觀賞性的藝術品。

榮泉好了得,背靠奇峰大山,獨得天地之靈氣,正當是才思泉涌、佳構疊出之時。