鄉鎮農村垃圾治理方案淺議

熊孟清 熊舟

鄉鎮農村垃圾治理是鄉鎮清潔工程的重要內容,也是城鄉服務均等化的重要內容,事關環境友好型和資源節約型社會建設。但鄉鎮農村垃圾治理長期被忽視,存在管理機構不健全、經濟政策不健全、較難吸引社會資金投入、設施處理能力不足、村莊小而分散及村民環保意識不強等問題,致使鄉鎮農村垃圾無害化處理率較低,甚至有些鄉鎮農村垃圾還是無組織排放,存在“屋前屋后垃圾場”、“垃圾靠風吹”等現象。即使像廣州市這樣的一線城市,垃圾隨意堆放或就地簡易處置的現象也較為普遍,含鄉鎮農村垃圾的7個區(縣級市)垃圾無害化處理率僅50.8%,鎮農村垃圾無害化處理率甚至低至24.1%。亟需出臺鄉鎮農村垃圾治理方案,提高鄉鎮農村垃圾處理服務水平。

一、鄉鎮農村垃圾的綜合治理路線

鄉鎮農村垃圾治理方法包括傳統意義上的處理方法及維持治理意義上政府與社會良性互動的政策、措施和程序,可分為軟、硬兩類方法。軟方法主要指經濟手段、科技手段和生產者責任延伸制度,治理除包含垃圾處理外,還包括垃圾管理及政府與社會互動等層面對垃圾處理的作用,軟方法雖然不能引起量變,但對后續回收、生物轉換、熱轉換和填埋都會產生較大影響,應列入垃圾治理方法之一;硬方法主要指垃圾分流分類、物質回收利用、生物轉換、熱轉換和填埋處置。傳統上,垃圾處理方法主要指生物轉換、熱轉換和填埋處置三類,沒有包括分流分類與物質回收利用,前者在以消納垃圾為首要目的時代沒有受到足夠重視,后者因物質回收利用權屬經貿部門而未被垃圾處理管理部門納入垃圾處理范疇。由此可見,目前應綜合評估的垃圾治理方法有經濟手段、科技手段、生產者責任延伸制度、垃圾分流分類、物質回收利用、生物轉換、熱轉換、填埋處置八種。

當前經濟社會發展形勢下,鄉鎮農村垃圾治理的主要準則依先后順序為無害化、資源化、節約資金、節約土地、居民滿意和減量化6項。環境友好型和資源節約型社會建設要求無害化和資源化,尤以無害化處理最為重要;提高農村垃圾無害化處理率及解決垃圾處理資金短缺需要節約資金;資源節約與保護及經濟與城鄉可持續發展要求節約土地;和諧社會建設要求居民滿意;循環型社會系統建設要求資源化和減量化。在此先后順序條件下,利用層次分析法,可以得到經濟手段、科技手段、生產者責任延伸制度、垃圾分流分類、物質回收利用、生物轉換、熱轉換、填埋處置八種治理方法的權重,并由此得出以下結論:

1、物質回收利用、生物轉換、熱轉換和填埋處置四種硬方法的權重相當,不存在誰先誰后或誰好誰差的選擇問題,只要能落地,其中任何一種或幾種都可選用。

2、生產者責任延伸制度和分流分類應優先于物質回收利用、生物轉換、熱轉換和填埋處置。考慮到全面落實生產者責任延伸制需要舉國機制及配套政策,非一座城市更非一個鄉鎮可以獨立推動,當地政府僅能選擇性地落實此制度,因此,當地政府的重點是因地制宜地推動垃圾分流分類,為提高物質回收利用、生物轉換、熱轉換和填埋處置的效率效益創造有利條件。

3、經濟手段和科技手段是最為優先選用的治理方法,當地政府應高度重視,出臺垃圾收費、獎勵與懲罰等經濟措施,出臺政策鼓勵垃圾治理科技創新與進步。

綜上所述,鄉鎮農村垃圾治理應大力善用經濟手段和科技手段,優先推進垃圾分流分類,因地制宜地推進物質回收利用、生物轉換、熱轉換和填埋處置。

二、鄉鎮農村垃圾的綜合治理流程

垃圾治理過程包含物流、資金流、信息流,有流動就有方向,有必要理順流程。盡管從處理效果來看,一些治理方法不存在誰先誰后的選擇問題,但從物流角度來看,還是存在排序問題的。根據上述綜合治理方案,可給出鄉鎮農村垃圾的綜合治理流程(見圖1),該治理流程包含三方面信息:一是明確垃圾治理的各個環節及其銜接關系,二是明確各環節的主要內容,三是明確各環節的責任主體和作業主體,沒有給出資金等方面的信息。

垃圾治理流程涉及政府、企事業單位、村民和社會組織。政府是垃圾治理的責任主體,同時也可參與物質回收利用、生物轉換、熱轉換和填埋處置等垃圾處理作業。企事業單位、村民和社會組織是垃圾治理的主要作業主體,應專業化、社會化和產業化。

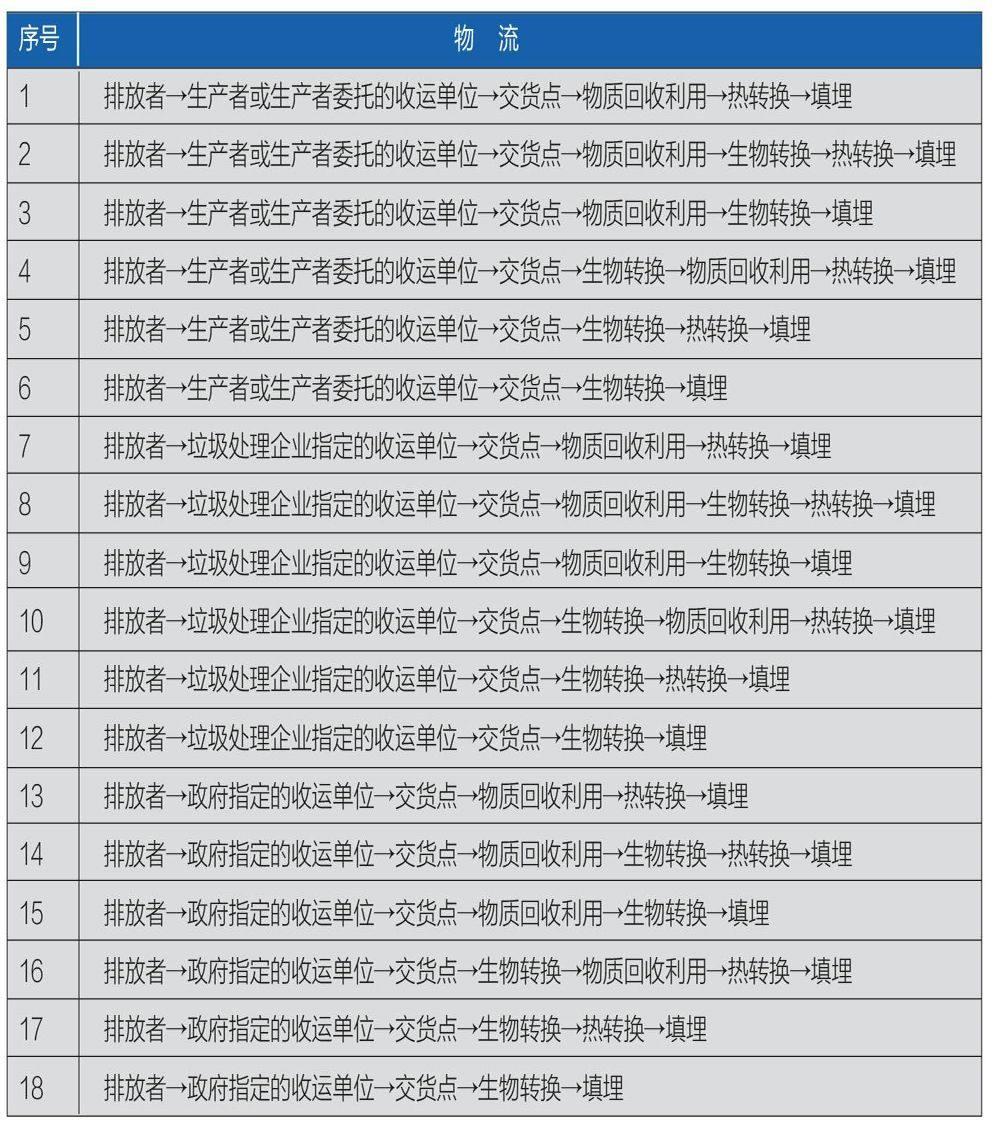

鄉鎮農村垃圾治理涵蓋源頭減量與排放控制、垃圾收集與轉運、物質回收利用與生物轉換、能量回收與填埋處置五個環節,可能的物流共十八種方式(見表1)。

鄉鎮農村垃圾治理應建立專門的收運隊伍,定時定點收運,大件垃圾及有毒、有害、危險廢棄物也可采用電話預約收運方式。垃圾收運由生產者或生產者委托的收運單位、垃圾處理企業指定的收運單位和政府授權委托的收運單位三類承擔。生產者或生產者委托的收運單位主要承擔農資垃圾包裝物和失效農資產品的收運;垃圾處理企業指定的收運單位主要承擔無毒無害的一般廢棄物的收運(有些地區由事業單位承擔);政府授權委托的收運單位主要承擔農藥瓶等有毒、有害、危險廢棄物及家具、家電等大件垃圾的收運(有些地區由事業單位承擔)。

區(縣級市)應合理規劃鄉鎮農村垃圾處理設施的建設,物質回收利用與生物轉換設施宜以自然村或行政村為服務區域,宜以中、小規模為主。熱轉換(能量回收)與填埋設施宜以一個或幾個鎮為服務區域,宜以大、中規模為主。鄉(鎮)政府應保證適當處理能力的物質回收利用與生物轉換設施正常營運,區(縣級市)政府應保證適當處理能力的熱轉換與填埋設施正常營運。填埋作為一種應急措施,應具備一定的填埋庫容。

三、落實鄉鎮農村垃圾綜合治理方案的重點工作

(一)建章立制,促進鄉鎮垃圾治理法治化

建立健全鄉鎮農村垃圾管理機構,編制鄉鎮農村垃圾治理規劃和管理辦法、鄉鎮保潔與垃圾處理經費管理辦法、垃圾計量管理辦法、設施建設與營運需求執行辦法、垃圾處理服務購買與分配辦法、設施建設與營運監管辦法、垃圾處理考核辦法等,完善鄉鎮垃圾管理體制及運行機制,理順區(縣級市)、鄉(鎮)、村委會和居民聯動機制,建立垃圾處理服務購買與分配機制,建立行業準入與退出機制,建立垃圾處理考核機制,建立垃圾處理設施監管機制,建立經濟激勵機制和生態補償機制,促進鄉鎮垃圾治理法治化,推動鄉鎮垃圾治理穩步發展。

(二)因地制宜,推動鄉鎮農村垃圾治理方案具體化

一是建立農資垃圾收運隊伍。供銷社下屬農資公司專營農資,有能力承擔農資垃圾的收運,這是農村地區落實生產者責任延伸制度的有利條件。農村地區應理順城市管理(環衛)部門與經貿部門(供銷社)之間的關系,充分利用供銷社的優勢,引導供銷社代表農資生產者回收利用農資垃圾,鼓勵供銷社代表村民回收利用農產品垃圾。

二是因地制宜選擇生物轉換方法。可供選擇的生物轉換方法有飼料化、特種酶制取工業乙醇、蚯蚓(蟑螂)堆肥、堆肥和厭氧發酵制沼。餐廚垃圾飼料化處理的技術較成熟,機械化程度高,占地較小,資源化利用程度高,具有技術優勢與經濟優勢,但生態風險難以預測。特種酶制取工業乙醇目前仍停留在實驗室研究階段,有待對原料成分、操作參數等進行系統研究,商業化用于餐廚垃圾處理還有待時日。蚯蚓堆肥投資少,簡單易行,但土地利用效率低,一般只適用于餐廚垃圾分散處理,1畝地每年只能處理100t有機垃圾,生產2-4t蚯蚓和37t高級蚯蚓糞,蟑螂堆肥也具有類似特點。好氧堆肥技術簡單、成熟,廣泛用于園林綠化垃圾、秸稈等農林垃圾的處理,但占地大、周期長、臭氣難以控制、產品銷路不暢,宜控制在中小規模,缺氧堆肥(漚肥)也具有類似特點。厭氧發酵制沼占地小,資源化與減量化效果好,臭氣易控制,具有推廣前途。各地可根據有機垃圾的產量、性質、土地及資金等情況,選擇適宜的生物轉換方法,對于人口較多的自然村、行政村或更大服務區域,可采用厭氧發酵制沼,對于人口稀少或偏遠鄉村,可采用漚肥或蚯蚓堆肥等適合于小規模處理的方法。

三是建立與治理流程相適應的資金流,吸收社會資金參與,控制資金投入,確保資金鏈環環相扣。

(三)創新突破,建設鄉鎮農村垃圾治理試點

建設鄉鎮農村垃圾治理試點工程,探索垃圾處理各環節及其組合方式的優化,引入市場機制,引進社會資金及先進管理經驗和技術,開發與開放鄉鎮農村垃圾處理服務市場,創新垃圾處理服務模式,積累產業化經驗。由試點晉級示范,再到推廣,發揮榜樣的帶動作用,形成一戶帶一村、一村帶一鄉(鎮)、一鄉(鎮)帶一片的良好局面。

四、鄉鎮農村垃圾治理案例

(一)長沙市鄉鎮垃圾治理模式

長沙市在有條件的農村地區,推廣“戶分類、村收集、鎮中轉、縣處理”的垃圾清運處理模式,在偏遠山區、經濟實力差的鄉村,實行分類收集、就地填埋模式。要求農村做到“三有”:戶有垃圾存放桶、村有垃圾收集池、鄉(鎮)有垃圾中轉站;做到“三無”:無暴露垃圾、無衛生死角、無亂堆亂放。為了強化鄉鎮干部及村干部治理農村環境衛生的責任意識,長沙市決定每半年組織評出“十佳鄉鎮十佳村”和“十差鄉鎮十差村”,評比結果通過新聞媒體向社會公開,同時納入對各級政府的績效考核。不講衛生的鄉鎮,在評選中將被“一票否決”。

(二)江西省“3+5模式”

江西省在52153個自然村、564個集鎮啟動農村清潔工程試點,成功創造了破解農村垃圾分類和無害化處理難題的“3+5”模式,并初見成效。這是一種多主體參與、多種技術路線并存的適合鄉鎮特點的就地處理模式。“3”指3個主體:農戶(分類主體)、保潔員(回收處理主體)、理事會(管理主體);“5”指5種垃圾的處理方法:濕垃圾漚肥處理、干垃圾回收處理、有毒有害垃圾封存或焚燒處理、建筑垃圾鋪路處理、其他垃圾入灶焚燒處理。

(責任編輯:趙靜)