桂林市李產業發展現狀及對策

鄭吉祥 劉永忠 王立新

摘要:李是桂林市特色水果品種之一,在桂林市栽培歷史悠久。文章介紹了桂林市李栽培面積、產量、分布區域及主栽品種黑寶石李、萘李和大水李的特點、栽培現狀。針對桂林市李產業發展面臨的病害嚴重及規模小,產業化程度低的問題,提出發展桂林市李產業的幾點建議。

關鍵詞:李;發展現狀;對策

中圖分類號:F326.1 文獻標識碼:A 文章編號:1003-4374(2013)05-0073-03

李為薔薇科李亞科李屬植物,原產我國長江流域,至今已有3000多年歷史。李營養豐富,每100 g含總糖7.9-9.0 g,總酸0.81-1.04 g,單寧0.8-1.48g,蛋白質0.48-0.84 g,脂肪0.2-0.6 g,碳水化合物9-12.9 mg,維生素C2-11 mg,鉀8.5-142.5 mg,含有17種人體所需氨基酸786.2-885.6 mg。李為落葉小喬木,除青藏高原的高海波地區外,我國其它區域均有栽培 [1]。李在桂林市栽培歷史悠久,是桂林市特色水果品種之一,主要分布在灌陽、全州及平樂等縣。為加速桂林市李產業的發展,筆者對桂林市李產業現狀進行了調查分析,為指導桂林市李產業的發展提供科學依據。

1. 桂林市李發展現狀

1.1 優越的自然條件

桂林市位于廣西壯族自治區東北部,屬中亞熱帶季風氣候區。氣候溫和,從北至南年均溫度16.5-20.1℃,最高溫度39℃,最低溫度-6℃,≥10℃有效積溫5064.4-6388℃。雨量充沛,年平均降雨量為1914-1395mm,全年無霜期309 d左右,年平均日照時數1282.4-2026.5 h,年≤7.2℃的冷量時數408-960 h。桂林市氣候條件適宜李產業發展。

1.2 發展規模

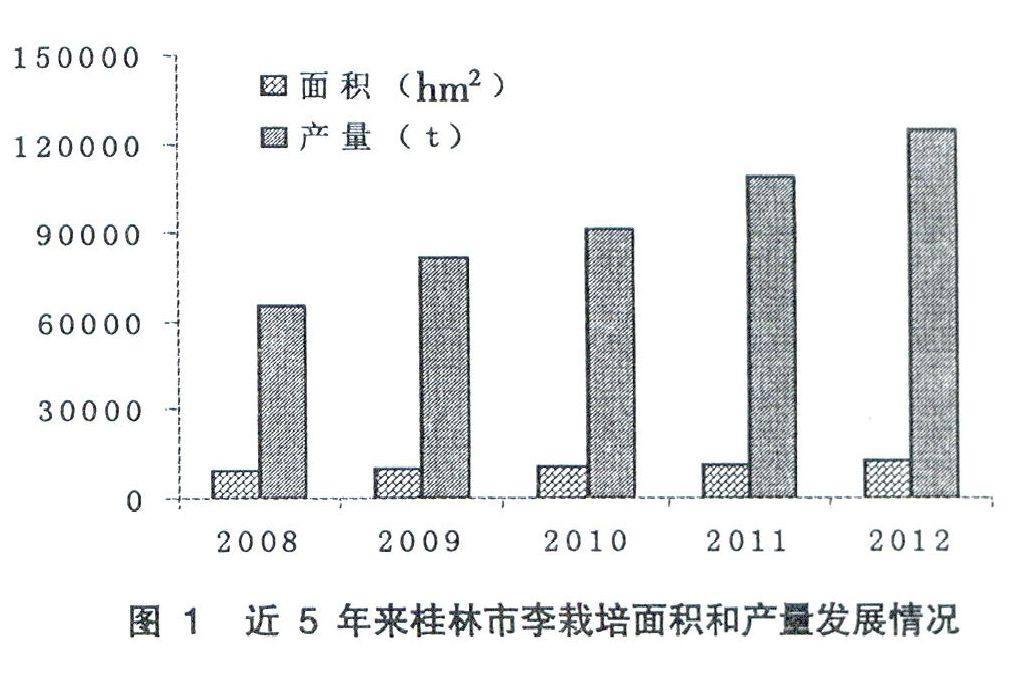

李在桂林栽培歷史悠久,20世紀80年代以前以本地李為主,主要品種有大水李、豬血李、苦李、朱砂李、芙蓉李等,均為分散栽培。20世紀80年代以后引進外地優良品種,如三華李、奈李系列、布朗系列等,本地品種大多退居次要地位。經過30年發展,全市李栽培面積穩定在1.1萬hm2左右,產量逐年增加,2012年達到12.42萬t(見圖1)。主要分布在灌陽、全州及平樂三縣。

1.3 主要品種及生產現狀

目前桂林市主要以布朗系列中的黑寶石,奈李系列中的青奈,本地品種中的大水李為主栽品種,產量和品質在桂林市表現較好。

1.3.1 黑寶石李

(1)性狀和特性。樹勢強旺,枝性較直立,枝條粗壯,嫩梢棕紅色,一年生枝淡褐色,表面光滑;葉長橢圓形,邊緣有細密鋸齒,葉片較厚色濃綠;中型花,白色、雙生;果大型,平均單果重70-100 g,最大果120 g,成熟果實表面紫黑色,有白色果粉,縫合線明顯,果實兩半對稱,果柄粗短。

以短果枝和長果枝結果為主,需配置授粉樹。結果早,種后第2年始見花果,種后第3年平均株產可達5-6kg,具有良好的豐產性、穩產性。在桂林2月下旬至3月上旬開花,3月中旬末花,果實成熟于7月上旬至8月上旬,優果率高達90%以上,可溶性固形物達11.6%,11月中旬落葉。

(2)生產現狀。黑寶石李是桂林目前栽培李樹中最大宗的品種,栽培面積6050hm2,產量8.1萬t。分別占全市李樹總面積和產量的55.0%和65.3%,主要分布在北部的灌陽、全州、興安三個縣。靈川、資源等縣只有少量分布。近幾年來推廣無公害栽培技術,正常情況下667m2產果1500-2000kg。黑寶石李成熟早,產地銷價常年維持在4-6元/kg,經濟效益顯著,深受果農和消費者歡迎。不足之處:一是開花期和幼果前期在2月下旬至4月上旬,正值桂林春季陰雨季節,多雨地區開花結果質量稍差;二是果實生長在高溫多濕季節,給防治病蟲害增加難度。

1.3.2 奈李

(1)性狀和特性。桂林市栽培的奈李有青奈和花奈,以青奈為主。該品種樹冠長圓形,半開張;葉片濃綠有光澤,先端漸尖,基部楔形,葉柄短,葉緣有細鋸齒,花白色,果大型,單果平均75-83g,縫合線淺而明顯,果頂突出并歪側一方,形似桃果,有“桃形李”之稱,果基梗洼狹而深,洼周有放射條紋,成熟果實皮呈黃綠色,表面光滑,有白色果粉覆蓋,果肉淡黃色。核小,半離核,種胚大部分發育不良。

青奈以花束狀果枝和短果枝結果為主,2月底至3月上旬開花,3月中旬未花,3月下旬抽發春梢,11月下旬至12月上旬落葉。果實成熟于7月下旬至8月上旬,果肉厚而爽脆,清甜可口,品質極優,可溶性固形物12.5%~15%,較耐貯運。深受消費者歡迎。

(2)栽培現狀。青奈栽培面積3533hm2,年產3.6萬t。主要分布在灌陽、全州、興安等縣,其余各縣均有少量分布。生產上主要推廣科學施肥、適當控制春梢生長、疏果、無公害防治病蟲等措施,產量和果實品質有較大提高,栽培較好的產區,單果重平均達80-100g,667m2產果1500-2000kg,產地價在3-5元/kg之間。

1.3.3 大水李

(1)性狀和特性。大水李樹姿開張,呈自然開心形,樹冠較稀疏;枝條披垂,生長量較小,頂芽均為葉芽;葉片長披針形,無毛,先端漸尖,葉基部楔形,葉緣呈緩波浪狀;純花芽,腋生,花小而白色;成熟果實橢圓形,果頂平,縫合線淺,兩半對稱,果皮紫紅色,果粉薄,果肉黃色,平均單果重62g,肉厚核小,粘核。

幼樹生長迅速,定植3年始見花果,5-6年進入盛果期,成年樹高達4m。以花束狀果枝和短果枝結果為主,花量大,自花結實。2月下旬至3月上旬為花期,6月上旬果實成熟,甜酸適度。11月下旬至12月落葉。

(2)栽培現狀。大水李為桂林市傳統地方品種,主產平樂縣,主要分布于該縣同安、二塘、沙子、平樂、源頭、張家、橋亭等鄉鎮。主要利用根蘗作分株繁殖,管理較粗放,667m2產果1000kg左右,由于成熟早,售價在6-10元/kg之間,發展潛力較好。目前存在問題:一、花期常遇早春陰雨天氣,對座果率提高有一定影響。二、嫁接育苗時,對毛桃、苦李等砧木親合力差,成活率低,苗木繁殖難度大。

1.4 栽培技術水平不斷提高

李在桂林市的水果淡季中成熟早,賣價好,效益高,果農管護積極性高。市縣兩級水果主管部門結合物候期和生產關鍵技術,加大力度培訓和推廣生產技術,組織果農實施優果工程和標準化管理,重點推廣簡化修剪、寬行稀植、配方施肥、定量掛果、病蟲害綜合防治等關鍵技術,加強果園防治措施,提高果品質量安全水平,目前全市李園已全部通過無公害生產認證。

2 主要存在問題

2.1 細菌性穿孔病發生嚴重

細菌性穿孔病在桂林市各大李園發生嚴重。該病主要侵染葉片、果實和一年生枝條。葉片受害初呈半透明水漬狀淡褐色小點,后為紫褐色至黑褐色小斑,周圍有淡黃色暈環,最后病斑脫落穿孔;果實受害出現近圓形的暗紫色病斑,病斑周圍有水漬狀暈環,濕度大時有黃色液體流出,病果多在早期脫落;枝條受害后表現為春季潰瘍和夏季潰瘍兩種病斑。春季潰瘍多發生在上年夏季抽發的枝段上,先在枝條上出現褐色小腫瘤,破裂后皮層翹起,呈近梭形病斑,病斑處橫切枝條可見“V”字形壞死。夏季潰瘍發生在當年新枝上,為褐色不規則病斑,開裂后形成潰瘍癥狀。病斑環繞枝條一周后,病枝枯干死亡。

該病從春季氣溫回升起開始借風、雨或昆蟲傳播,氣溫高時,樹勢弱的李園發病多而快。雨日多,雨量大,多霧等天氣加重發病嚴重程度。一般5-6月高溫多雨,有利該病的迅速傳播,7月干燥晴熱,加速病枝枯死。

2.2 生產規模小且分散,品牌力度小

桂林市從事李生產的主體多以各家各戶的果農為主,以自家為單位,規模小,管理粗放,雖然成立多個李專業合作社,但不能切實發揮合作社作用,多數不能做得到統一技術管理,統一銷售,組織化程度低,向外推廣的品牌力度小。

3 對策

3.1 注重試驗示范,綜合防治病害,全面提升李栽培技術水平

加大李栽培技術示范投入力度,給予政策傾斜和資金扶持,重視栽培技術的引進、消化吸收和示范推廣,特別是病害綜合防治技術,建立李產業示范園,加大培訓力度,通過示范帶動,全面提升桂林市李栽培技術水平。

3.2 壯大李專業合作社發展,切實推進產業化經營

水果產業化是解決目前桂林市以各家各戶為單位獨自種植水果的重要途徑。而水果專業合作社是在桂林農業人口多,生產規模小的情況下進行產業化發展的最佳途徑。要堅持“依法、自愿、有償”的前提下,加快土地向合作社社員流轉,擴大合作社的經營規模,將發展李專業合作社與建設現代水果產業有機地結合起來,讓水果專業合作社切實起到推進水果產業化發展的作用。

3.3 實施品牌戰略,拓展國內果品市場

李在桂林市雖然已有“中華名果”灌陽黑李的品牌,但在流通上大多以統貨在田間地頭直接批發給本地及外地果商,沒有采后商品化處理,更談不上品牌化銷售,只有少數合作社加以包裝作禮品果銷售。為此,要加強推廣果品商品化處理技術,提高果品商品化質量,借助桂林旅游名城效益,整合市場資源,使全市李統一商標,品名,包裝,一直對外宣傳。通過政府適當扶持和引導,鼓勵有能力的企業或組織通過企業化運作,做大做強桂林市李品牌,增強桂林市水果的知名度,提高桂林市水果市場競爭力 [2]。

3.4 著力打造華南李生產基地

桂林市山地丘陵地資源豐富,交通便利,距離南寧、廣州、深圳及東盟國家較近,故以都龐嶺和越城嶺山脈為中心,在灌陽、全州、恭城、平樂及資源等山坡地大力發展李產業,大力發展適宜本地的品種,把桂林市建成華南地區最大的李生產基地,果品可銷售國內各大城市和出口東盟國家。

參考文獻:

[1] 張玉星. 果樹栽培學各論第三版[M]. 北京: 中國農業出版社,2003:169-190.

[2] 何祖任. 桂林市水果生產現狀及發展對策[J].廣西農學報,2010,25(3): 97-99.