耳穴埋豆對促進闌尾術后胃腸蠕動恢復的30例臨床觀察

錢娟娟

耳穴埋豆對促進闌尾術后胃腸蠕動恢復的30例臨床觀察

錢娟娟

闌尾炎術后腹脹是折磨患者最常見的一種臨床癥狀,由于手術刺激、麻醉抑制使胃腸道蠕動減弱或消失,導致腹脹、腹痛、腸麻痹等。闌尾炎術后胃腸道的蠕動功能暫時處于抑制狀態,手術創傷愈大,持續時間愈長,術后1~2d內患者常出現腹脹并伴有不同程度的腹痛。胃腸道蠕動功能在術后24~72 h逐漸恢復,隨著胃腸蠕動功能的恢復,肛門排氣后,癥狀可自行緩解。如腸蠕動不能及時恢復,腸內的氣體不能正常排出體外,腸腔就會積氣,形成腹脹。但只要進行積極有效的技術干預,就可以降低腹脹的發生率。通過30例耳穴埋豆對闌尾炎術后腸蠕動功能影響的觀察,有較好的臨床效果,現報道如下。

1 臨床資料

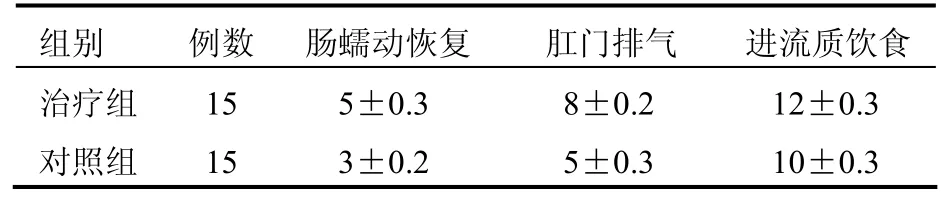

30例病人來源于2012年2月至2012年6月在我院外科腰骶麻下行闌尾切除的患者,其中18例為男性,12例為女性,平均年齡在30歲左右。隨機分為治療組15例和對照組15例,兩組一般資料無明顯差異(P>0.05),具有可比性。

2 治療方法

2.1 對照組對15例患者進行常規術后體位及早期適當下床活動的知識指導。

2.2 治療組對15例患者進行中醫護理技術干預——耳穴埋豆。選擇藥物為王不留行籽,主穴:胃、大腸、小腸、闌尾,配穴:內分泌、三焦。操作方法:選擇耳穴,進行穴位探查,找出陽性反應點,并確定主輔穴位。用酒精棉簽擦拭消毒,左手手指托持耳廓,右手用鑷子夾取割好的方塊膠布(膠布不過敏者,過敏者可用抗過敏膠布或透氣膠帶),中心粘上準備好的王不留行籽,對準穴位緊貼壓其上,并輕輕揉按1~2分鐘。每次以貼壓5個穴,每日按壓3~5次,隔1~3天更換1次,兩耳交替貼用。

3 療效觀察

3.1 評價方法a、腸蠕動評估:手術6小時后開始聽腸鳴音,每2小時聽1次,每次3分鐘,聽到腸鳴音即為腸蠕動恢復,記錄腸蠕動恢復時間。

b、肛門排氣的評估,詢問患者肛門排氣時間,并做好記錄。

c、手術后開始進流質飲食的時間,根據主管醫生的醫囑記錄。

表1 兩組患者術后為腸蠕動恢復時間(h)

4 體會

闌尾炎術后,因為手術的創傷,氣血雙虧,氣滯血瘀,導致臟腑功能失調。又因手術后氣血兩虛,氣虛則大腸傳導無力,血虛則津液枯少,不能滋潤大腸,致使患者術后出現腹痛、腹脹,甚至惡心、嘔吐。根據耳穴理論,耳廓上“十二經脈,三百六十五路,其血氣皆上于面而走于空竅。”人體五臟六腑皆有相應的穴位,故采用耳穴埋豆療法能起到調和氣血,疏通經絡,平衡陰陽的作用。通過耳穴埋豆治療,可對腸道產生良性刺激,并通過經絡的傳導,促進腸蠕動的恢復,從而有利于腸內氣體的順利排出。

R459

B

1673-5846(2013)02-0488-01

河北石家莊市中醫院,河北石家莊 050000