高等師范體育專業(yè)學(xué)生社會(huì)體育能力培養(yǎng)探究

魏 平, 潘施伊

高等院校體育課程人才培養(yǎng)計(jì)劃已把大學(xué)生體育能力的培養(yǎng)作為體育教學(xué)改革的重要內(nèi)容之一,同時(shí)強(qiáng)調(diào)學(xué)生體育個(gè)性發(fā)展與學(xué)習(xí)能力的結(jié)合。在校大學(xué)生能自覺鍛煉身體和良好的生活習(xí)慣是當(dāng)前大學(xué)生的認(rèn)知能力、運(yùn)動(dòng)能力、保健能力和組織管理能力等方面的體現(xiàn)。因此,高等師范院校體育專業(yè)學(xué)生更應(yīng)凸顯這一教學(xué)改革,即:通過體育專業(yè)課程建設(shè),加強(qiáng)對(duì)高等師范院校體育專業(yè)學(xué)生的創(chuàng)新教育、智力開發(fā)和能力培養(yǎng)。體育能力本質(zhì)的特征就是對(duì)大學(xué)生體育能力的培養(yǎng),并在此培養(yǎng)過程中促進(jìn)德、智、體、美素質(zhì)全面發(fā)展。基于上述思考,從高等師范體育專業(yè)學(xué)生體育能力結(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)性、發(fā)展性和適應(yīng)性等特點(diǎn)出發(fā),力求歸納和拓展學(xué)生在社會(huì)體育實(shí)踐能力的構(gòu)成因素,提出相應(yīng)的培養(yǎng)措施,以期達(dá)到社會(huì)體育能力培養(yǎng)所需的發(fā)展目標(biāo)。社會(huì)體育能力是指一切社會(huì)體育文化機(jī)構(gòu)以及有關(guān)的社會(huì)團(tuán)體或組織為社會(huì)公民開展的以增進(jìn)身心健康為主要目的,內(nèi)容豐富、形式靈活的普及性體育活動(dòng)。社會(huì)體育能力涉及廣泛,主要反映參加者通過身體練習(xí)來達(dá)到強(qiáng)身健體、愉悅身心、陶冶情操、交友合群的效果。

1 社會(huì)體育與高等師范體育專業(yè)學(xué)生能力培養(yǎng)的現(xiàn)狀

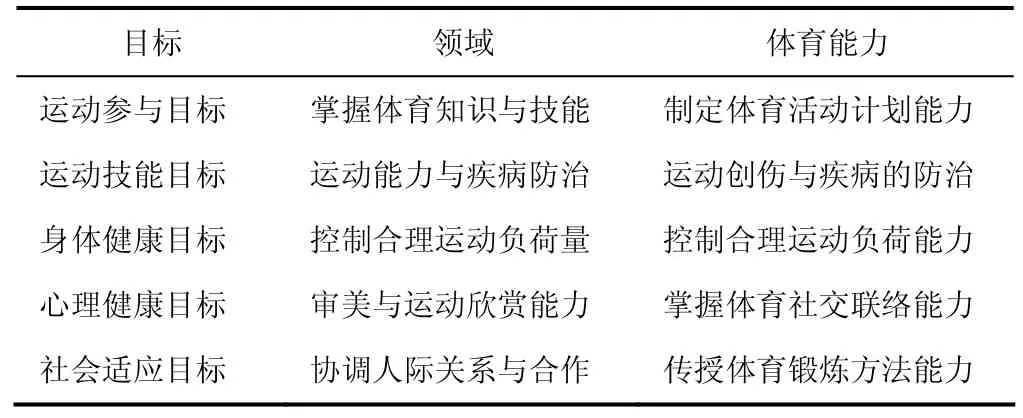

社會(huì)體育是在20世紀(jì)末我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)背景正發(fā)生劇大變化時(shí)產(chǎn)生的。社會(huì)體育是指一切社會(huì)文化機(jī)構(gòu)以及有關(guān)的社會(huì)團(tuán)體或組織為社會(huì)公民所開展的以增進(jìn)身心健康為主要目的、內(nèi)容豐富、形式靈活的普及性體育活動(dòng)[1]。90年代初期,高等師范體育專業(yè)人才培養(yǎng)計(jì)劃長(zhǎng)期受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)約束,國(guó)家統(tǒng)招統(tǒng)分,不經(jīng)過勞動(dòng)市場(chǎng)供求規(guī)律的調(diào)節(jié),導(dǎo)致體育教學(xué)社會(huì)需求的滯后,培養(yǎng)目標(biāo)始終圍繞體育常規(guī)教學(xué)來進(jìn)行,抑制了體育師范教育的活力。隨著《體育(與健康)課程標(biāo)準(zhǔn)》推出,我國(guó)高等師范院校以少數(shù)競(jìng)技項(xiàng)目為主要教學(xué)內(nèi)容的體系面臨社會(huì)體育大發(fā)展的沖擊,同時(shí)呈現(xiàn)課程面向社會(huì)體育教學(xué)的危機(jī)。社會(huì)體育亦稱群眾體育,是指廠礦、企事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民和農(nóng)村農(nóng)民以及部隊(duì)的官兵,為了達(dá)到健身、娛樂、休閑的目的,而進(jìn)行的內(nèi)容豐富、形式多樣的體育活動(dòng)(如表1所示)。

表1 教學(xué)目標(biāo)領(lǐng)域與社會(huì)體育能力對(duì)應(yīng)關(guān)系

我國(guó)改革開放30多年來,市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)日新月異,物質(zhì)文明與精神文明建設(shè)取得雙豐收,這不僅使人們的生活方式加以改變,而且也使得人們對(duì)身體健康與保健意識(shí)增強(qiáng)。因此,健康的身體條件是獲得日常工作節(jié)奏加快的身體保證。經(jīng)濟(jì)水平的不斷增長(zhǎng),人們社會(huì)生活方式發(fā)生了相應(yīng)的變化,體育觀念也隨之更新,全民健身時(shí)尚正在形成。據(jù)“十二·五”數(shù)字統(tǒng)計(jì),我國(guó)有3億多居民生活水平已達(dá)到小康,有4億居民正接近小康生活水平。生活方式的改變導(dǎo)致了余暇時(shí)間增多,人們的業(yè)余文化生活也需要多樣化,而體育是伴隨人們的終生教育和娛樂生活不可缺少的重要組成內(nèi)容,是與社會(huì)發(fā)展變化相適應(yīng)的。因此,體育的組織形式和內(nèi)容也呈現(xiàn)出多樣化的趨勢(shì),一是社會(huì)體育參與者,二是社會(huì)體育的組織管理者,這種多樣化趨勢(shì),對(duì)體育組織管理者的素質(zhì)整體水平提出了新的要求。單一的只從事教育或訓(xùn)練的培養(yǎng)顯現(xiàn)出局限性,因而需要掌握多種專門知識(shí)和技能的“復(fù)合型”方式去處理現(xiàn)實(shí)中出現(xiàn)的大量新的體育問題,以滿足社會(huì)體育的需要。高等師范體育專業(yè)學(xué)生在接受高等教育過程中,適合于把具有體育教學(xué)能力和社會(huì)體育指導(dǎo)能力有機(jī)地結(jié)合起來,高等師范體育專業(yè)辦學(xué)發(fā)展的目標(biāo)應(yīng)該認(rèn)識(shí)到學(xué)生未來將要承擔(dān)社會(huì)體育建設(shè)發(fā)展這一重要任務(wù),努力培養(yǎng)體育專業(yè)學(xué)生的社會(huì)體育能力,是促進(jìn)社會(huì)體育和諧發(fā)展與我們教師責(zé)無旁貸的教學(xué)使命。

2 社會(huì)體育與高等師范體育專業(yè)學(xué)生應(yīng)具備的能力

2.1 體育理論知識(shí)

社會(huì)體育領(lǐng)域工作不同于競(jìng)技運(yùn)動(dòng)和學(xué)校體育,一是社會(huì)體育參與者,二是社會(huì)體育的組織管理者呈多樣性和復(fù)雜性,具有自身的特點(diǎn)和任務(wù)[1]。社會(huì)體育它涉及不同職業(yè)、不同地域、不同民族及多個(gè)年齡段的人群。社會(huì)體育內(nèi)涵相當(dāng)廣,有城市體育、農(nóng)村體育、民族體育、健身體育、康復(fù)醫(yī)療體育、健美體育、保健體育、嬰幼兒體育、老年人體育、婦女體育、殘疾人體育,還有職工體育、家庭體育、防衛(wèi)體育等等,種類繁多。只有充分理解了它們的內(nèi)容、功能、意義和組織形式,才能避免盲目性,事半功倍地找到從事社會(huì)體育工作的捷徑,有效地把已有能力結(jié)合到社會(huì)體育工作中,有目的、有步驟地開展工作。

2.2 身體素質(zhì)水平

身體素質(zhì)水平是師范體育專業(yè)學(xué)生順利完成各項(xiàng)基礎(chǔ)體育項(xiàng)目學(xué)習(xí)任務(wù)所必須具備的獲得運(yùn)動(dòng)能力的基礎(chǔ),如武術(shù)、健美操、體育舞蹈、門球、臺(tái)球等是從事社會(huì)體育運(yùn)動(dòng)的基礎(chǔ),也是開展社會(huì)體育工作的重要條件。社會(huì)體育項(xiàng)目繁多,如果身體素質(zhì)水平低,運(yùn)動(dòng)基礎(chǔ)水平差,就不能較好地掌握與完成各項(xiàng)運(yùn)動(dòng)技能來適應(yīng)社會(huì)體育活動(dòng)的需求。

2.3 綜合運(yùn)動(dòng)能力

社會(huì)體育工作指導(dǎo)者(員)要求具備全面的運(yùn)動(dòng)實(shí)踐技能,雖不要求具有很高的專業(yè)技術(shù)水平,但對(duì)每一項(xiàng)健身運(yùn)動(dòng)都要求能運(yùn)用自身已有理論知識(shí)來指導(dǎo)進(jìn)行。只有掌握好運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的特點(diǎn)、方法、規(guī)則、組織形式等,才能最大限度地發(fā)揮指導(dǎo)作用。

2.4 組織管理能力

我國(guó)社會(huì)體育還處于初級(jí)階段,社會(huì)體育組織發(fā)育尚不成熟,組織管理較為復(fù)雜,涉及的人員多、范圍廣、素質(zhì)水平參差不齊,并以自愿為基礎(chǔ),組織管理難度大,直接影響著運(yùn)動(dòng)的功效,因此,要求高等師范體育專業(yè)學(xué)生必須掌握較強(qiáng)的教學(xué)訓(xùn)練技能和指導(dǎo)開展多種體育活動(dòng)的能力,最大限度地發(fā)揮自己的智慧與才能。

2.5 體育社交能力

社會(huì)體育參加人員多且情況不一,既要與社會(huì)行政事業(yè)管理部門打交道,同時(shí)也要與活動(dòng)參與者交流,其間關(guān)系復(fù)雜。如何使社會(huì)體育朝著健康有序的方向發(fā)展,使每個(gè)成員所處的地位和角色與他們的能力和特點(diǎn)相適應(yīng);如何調(diào)整成員之間的人際關(guān)系,提高群體活動(dòng)效率,使每個(gè)成員都感到滿足,在相當(dāng)程度上與社區(qū)體育指導(dǎo)員良好的人際關(guān)系并以此充分發(fā)揮體育在社會(huì)生活中的調(diào)節(jié)作用,這與學(xué)生社會(huì)體育能力密切相關(guān)。

3 社會(huì)體育與高等師范體育專業(yè)學(xué)生綜合能力培養(yǎng)

3.1 體育綜合能力培養(yǎng)與教學(xué)結(jié)構(gòu)系統(tǒng)化

體育綜合能力就是順利完成某一活動(dòng)所必需的主觀條件。體育能力的高級(jí)階段就是綜合能力,它是基本能力發(fā)展到一定階段下所形成的一種能力的獨(dú)立形態(tài)[2]。體育綜合能力的培養(yǎng)與教學(xué)多因素相關(guān),包括教學(xué)環(huán)境、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)形式等。從高等師范生體育能力的結(jié)構(gòu)看,體育能力既有單純的體育能力,也有心理學(xué)、社會(huì)學(xué)及醫(yī)學(xué)的能力內(nèi)容。從發(fā)展目標(biāo)看,我們既要發(fā)展學(xué)生的運(yùn)動(dòng)參與目標(biāo)、運(yùn)動(dòng)技能目標(biāo),也要發(fā)展學(xué)生的身體健康目標(biāo)、心理健康目標(biāo)和社會(huì)適應(yīng)目標(biāo)。這表明體育能力的提高已決不是常規(guī)單純的體育教學(xué)部門所能完成的。社會(huì)學(xué)教學(xué)、心理教學(xué)、衛(wèi)生與保健教學(xué)部門應(yīng)成為培養(yǎng)體育專業(yè)學(xué)生社會(huì)體育能力的重要組成部分。所以,針對(duì)高等師范院校體育專業(yè)學(xué)生能力結(jié)構(gòu)的培養(yǎng),可將學(xué)校多部門協(xié)調(diào)起來,把學(xué)生社會(huì)體育能力培養(yǎng)所需要的心理、社會(huì)學(xué)、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)等合理配置起來,使學(xué)生社會(huì)體育能力既能達(dá)到專業(yè)化,又能體現(xiàn)綜合系統(tǒng)化的培養(yǎng)。

3.2 體育專業(yè)課程與培養(yǎng)學(xué)生社會(huì)體育能力

體育專業(yè)課程在師范院校體育專業(yè)學(xué)生培養(yǎng)中具有核心的地位,一定程度上決定著學(xué)生體育能力發(fā)展和培養(yǎng)的方向。同時(shí),良好的體育專業(yè)課程設(shè)計(jì)將對(duì)學(xué)生能力培養(yǎng)起到事半功倍的作用。在課程功能上,注重課程的完整性,重視體育專業(yè)課程人文價(jià)值,多關(guān)注學(xué)生對(duì)體育人文的理解和實(shí)踐,重視學(xué)生體育智能觀、體育價(jià)值觀、意志品質(zhì)的培養(yǎng),真正落實(shí)學(xué)生的全面發(fā)展;在課程內(nèi)容上,改變教學(xué)內(nèi)容過于封閉單一與不聯(lián)系社會(huì)生活實(shí)際的狀況,多關(guān)注學(xué)生的興趣與經(jīng)驗(yàn),精選所必需的基礎(chǔ)知識(shí)和內(nèi)容,更多的是調(diào)動(dòng)學(xué)生的積極性,使學(xué)生的個(gè)性得以張揚(yáng)和凸顯,真正作到重視學(xué)生在體育運(yùn)動(dòng)實(shí)踐過程中的心理愉悅體驗(yàn);在課程目標(biāo)上,以“促進(jìn)學(xué)生健全和諧發(fā)展”為取向,對(duì)學(xué)生在運(yùn)動(dòng)參與、運(yùn)動(dòng)技能、身體健康、心理健康、社會(huì)適應(yīng)5個(gè)領(lǐng)域均應(yīng)有所要求,并選擇5個(gè)領(lǐng)域內(nèi)的代表性的體育能力指標(biāo)。因此,在教學(xué)過程中重視利用業(yè)余時(shí)間培養(yǎng)學(xué)生的社會(huì)體育能力,安排一定的師資力量對(duì)學(xué)生進(jìn)行教育和培訓(xùn),有針對(duì)性地選擇一些社會(huì)體育熱門項(xiàng)目,作為課外輔導(dǎo)與教學(xué)任務(wù),正確引導(dǎo)學(xué)生利用業(yè)余時(shí)間研究社會(huì)體育。

3.3 以人為本教學(xué)培養(yǎng)學(xué)生主觀能動(dòng)性

社會(huì)體育活動(dòng)需要專門人才指導(dǎo),高等師范體育專業(yè)的學(xué)生應(yīng)關(guān)心社會(huì)體育的發(fā)展,把體育教學(xué)與社會(huì)體育指導(dǎo)結(jié)合起來,投身到社會(huì)體育熱潮之中。在培養(yǎng)學(xué)生過程中,應(yīng)使學(xué)生的未來發(fā)展與社會(huì)需要接軌,針對(duì)全民健身計(jì)劃蓬勃發(fā)展趨勢(shì),應(yīng)為學(xué)生提供機(jī)會(huì)參與社會(huì)體育活動(dòng)。走“請(qǐng)進(jìn)來”和“走出去”的路子,把社會(huì)體育各項(xiàng)目?jī)?yōu)秀人士請(qǐng)進(jìn)校園來,引導(dǎo)我們的學(xué)生,讓具有一定基礎(chǔ)的學(xué)生參與社會(huì)體育工作指導(dǎo)活動(dòng)和競(jìng)賽。這樣既能促進(jìn)學(xué)生的積極性發(fā)揮,又能提高培養(yǎng)學(xué)生的社會(huì)實(shí)踐能力。高等師范教育最重要的一個(gè)辦學(xué)理念就是“以人為本,以學(xué)生為中心”,這一理念的提出是建立在深刻認(rèn)識(shí)高等教育本質(zhì)的基礎(chǔ)之上的。“以人為本”教育理念的重要意義還在于,以時(shí)代的精神培育,升華學(xué)生的主體精神,增強(qiáng)學(xué)生的自信、自強(qiáng)、自尊的獨(dú)立意識(shí)和責(zé)任心,并以主人翁的態(tài)度對(duì)待社會(huì)、事業(yè)和人生。堅(jiān)持“以人為本”的原則,目的在于喚醒學(xué)生的主體意識(shí),激發(fā)學(xué)生的智慧,提高學(xué)生的綜合素質(zhì),促進(jìn)學(xué)生的全面發(fā)展。所以,在教學(xué)過程中,教師要給學(xué)生創(chuàng)設(shè)一個(gè)寬松的學(xué)習(xí)氛圍,使學(xué)生充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性,變學(xué)生被動(dòng)學(xué)習(xí)為主動(dòng)學(xué)習(xí),把教和學(xué)和諧統(tǒng)一起來,學(xué)生的學(xué)也是教的過程,也符合培養(yǎng)學(xué)生體育教育能力的要求。師生之間、學(xué)生之間都要互相尊重、互相信任、彼此雙邊互助活動(dòng),成為大家都是教師,也都是學(xué)生;經(jīng)常進(jìn)行角色互換,提倡鼓勵(lì)性語言,挖掘每個(gè)學(xué)生的優(yōu)點(diǎn),多鼓勵(lì)學(xué)生的成功體驗(yàn)和愉悅心理感受。從而促進(jìn)學(xué)生樂于投身體育運(yùn)動(dòng)活動(dòng)中去,逐漸養(yǎng)成堅(jiān)持體育活動(dòng)的習(xí)慣。同時(shí),還可以培養(yǎng)學(xué)生的體育教學(xué)能力、體育欣賞能力、體育運(yùn)動(dòng)能力、體育組織能力等也都逐步得到升華與提高。

4 結(jié) 語

高等師范院校體育專業(yè)學(xué)生社會(huì)體育活動(dòng)能力的培養(yǎng)需要教師正確指導(dǎo),學(xué)生在校期間應(yīng)積極參與社會(huì)體育的發(fā)展,把體育專業(yè)教學(xué)與社會(huì)體育指導(dǎo)結(jié)合起來,投身到社會(huì)體育能力培養(yǎng)中去。體育專業(yè)學(xué)生通過社會(huì)體育鍛煉能培養(yǎng)出多方面的工作能力,磨練人的性格,使人變得堅(jiān)強(qiáng)、開朗與樂觀,從而使自己的個(gè)性趨于成熟。這樣既能促進(jìn)學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性,使學(xué)生掌握多門運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目技能以及具備該項(xiàng)目在群眾體育活動(dòng)中的組織與指導(dǎo)能力,改變目前該專業(yè)偏重學(xué)科、忽視基層體育的課程方案,完善課程體系建設(shè)。改變高等師范體育專業(yè)教學(xué)的培養(yǎng)目標(biāo)劃分過于狹窄,難以適應(yīng)時(shí)代與社會(huì)發(fā)展需要;培養(yǎng)體育專業(yè)“復(fù)合型人才”有利于學(xué)生打開社會(huì)體育大門的需要。因此,社會(huì)體育的飛速發(fā)展,需要高等師范體育專業(yè)學(xué)生社會(huì)體育能力培養(yǎng)不斷提高,更好地適應(yīng)體育專業(yè)寬口徑、厚基礎(chǔ)、強(qiáng)能力、廣適應(yīng)多元化的人才培養(yǎng)目標(biāo)。

[1]李金龍,劉宗立.社會(huì)體育概論[M].廣西:廣西師范大學(xué)出版社,2005:1~4.

[2]任衛(wèi)紅.析大學(xué)生體育能力的培養(yǎng)[J].上海體育學(xué)院學(xué)報(bào), 2002,26(5): 178~179.

[3]鐘振新.大學(xué)生體育能力及培養(yǎng)對(duì)策[J].體育學(xué)刊, 2002, 9(6):80~82.

[4]鄭 毅,王忠禮.結(jié)合教育實(shí)習(xí)談體育師范生教學(xué)能力的培養(yǎng)[J].遼寧師專學(xué)報(bào),2010, ⑶ :65~66.

[5]謝瓊桓.2010年中國(guó)社會(huì)體育的戰(zhàn)略設(shè)想[J].體育科學(xué), 1997(5):36~40.

[6]熊 飛.構(gòu)建體育教育專業(yè)多方位實(shí)踐教學(xué)體系的研究[J].石河子大學(xué)學(xué)報(bào),2005,(3):33~35.

[7]白 真,王 悅.體育課程結(jié)構(gòu)系統(tǒng)化研究[J].體育學(xué)刊,2010,⑶:48~51.

- 四川體育科學(xué)的其它文章

- 體育院校辦高水平棒球隊(duì)訓(xùn)練與管理研究

——以天津體育學(xué)院棒球隊(duì)為例 - 浙江省高校體育教育訓(xùn)練學(xué)碩士研究生課程設(shè)置現(xiàn)狀調(diào)查分析

- 三線城市職工體育發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查與對(duì)策研究

——以洛陽(yáng)市為例 - 網(wǎng)球發(fā)球落點(diǎn)在戰(zhàn)術(shù)上的運(yùn)用

——以2012 年澳網(wǎng)男單決賽為例 - 體育鍛煉對(duì)非體育專業(yè)大學(xué)生意志品質(zhì)的影響

- 普通高校公共體育課程樂購(gòu)教學(xué)模式實(shí)踐研究