褥墊層厚度對京滬高速鐵路復合地基的影響及優化分析

牛慧敏

(中鐵十二局集團有限公司,太原 030024)

1 概述

水泥粉煤灰碎石樁是由粉煤灰、碎石、水泥、砂或石屑加水拌和,在地基中利用各種成樁機械制成的強度等級為C5~C20的高粘結強度的樁,簡稱CFG樁(cement fly-ash gravel pile)[1]。褥墊層技術是 CFG 樁復合地基的關鍵性技術之一,褥墊層厚度的設計直接影響到CFG樁復合地基的承載力和沉降變形,所以,要優化設計CFG樁復合地基深入分析研究褥墊層技術是十分重要的[2-5]。

2 有限元的可靠度分析

參數可靠度分析是基于京滬高速鐵路北段李窯試驗段A區樁帽網結構的試驗工況(原設計采用:樁徑0.5 m,樁間距1.7 m,樁長24 m,樁帽直徑1.0 m,樁帽高度0.4 m,褥墊層厚度0.6 m)。為了直觀全面理解整個路基沉降和荷載分擔變化特征,本文利用三維模擬,研究了路基沉降和荷載分擔變化規律,模型計算寬度與深度分別取200 m與100 m;路基沿著路基中心向兩側方向延伸,所以長度取1倍樁間距,由樁間距確定具體取值,計算參數見表1、表2。

模型中,土體均為庫侖模型,CFG樁是在先設置土體中替換單元材料屬性實現,樁土間考慮了接觸效果,單元替換過程中,自動激活接觸單元。

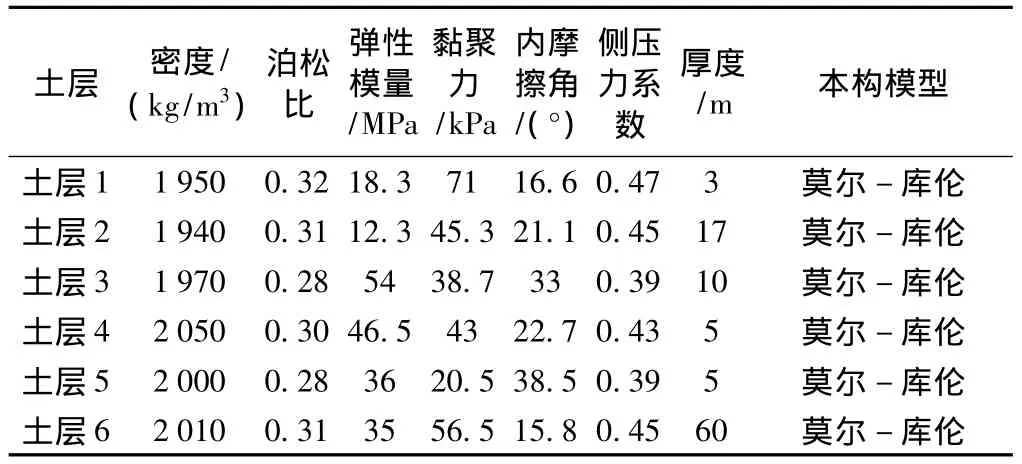

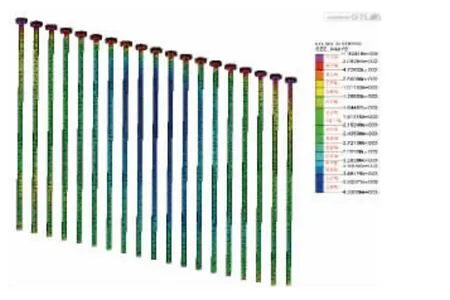

表1 各土層參數

表2 路基、墊層、混凝土板和樁的物理及力學參數

柔性荷載下CFG樁復合地基模型計算的施工過程可以分為10個階段:初始地應力平衡階段→CFG樁、樁帽及碎石墊層施工階段→填筑基床下1 m路堤→填筑基床下2.15 m路堤→填筑基床下4.15 m路堤→填筑基床底層5.15 m→填筑基床底層6.45 m路堤→預壓→卸載→填筑基床表層7.15 m路堤→施工軌道板→運營期。預壓過程是在路基面施加3.5 m土柱高度實現,即施加56 kPa荷載。

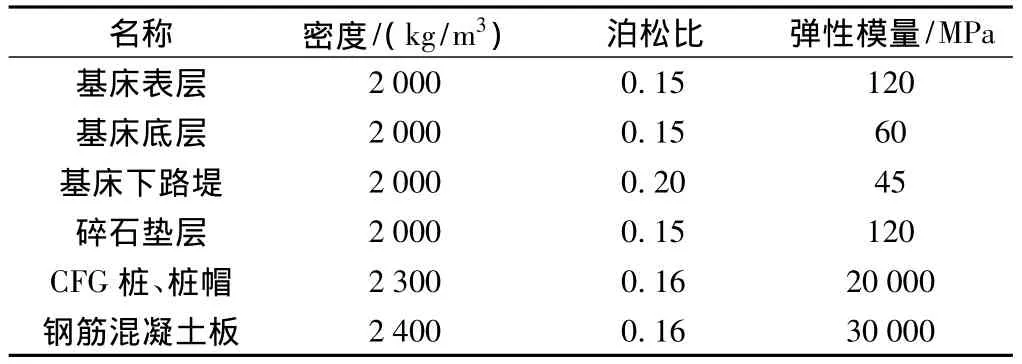

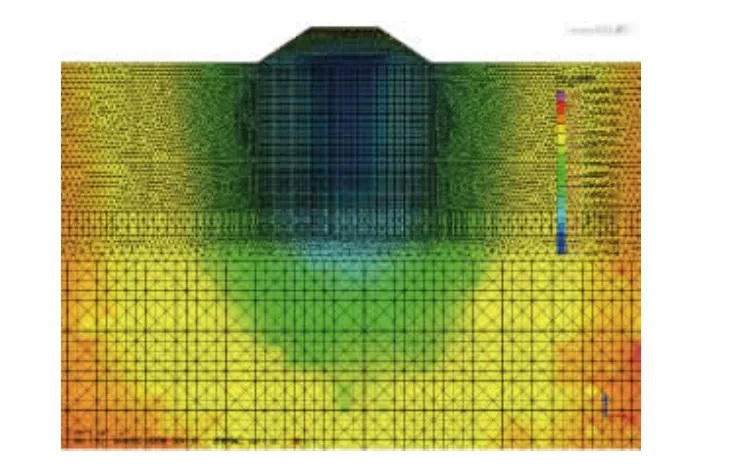

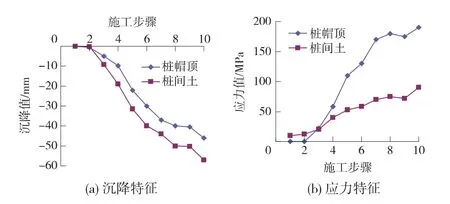

利用 MIDAS/GTS 對模型進行有限元分析[6-9],列車荷載作用在CFG樁復合軟土地基上,模型最終的沉降云圖(等值線圖)及樁、樁帽應力云圖見圖1、圖2;樁間土、樁帽頂中心沉降與應力變化曲線見圖3。

圖1 復合地基的最終沉降云圖

圖2 樁帽、樁計算結果應力云圖

圖3 路基中心樁間土及樁帽頂中心沉降和應力變化曲線

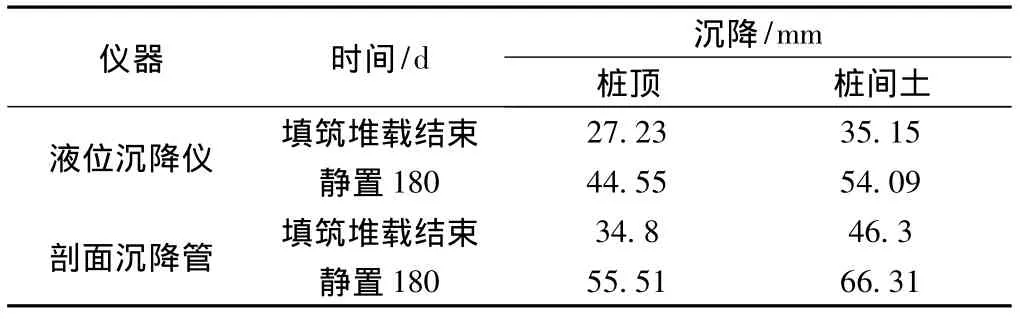

西南交通大學課題組對京滬高速鐵路李窯試驗段A區進行了現場試驗[10-13],利用剖面管和液位沉降儀測試了CFG樁復合地基樁間土和樁帽頂的沉降變形,如表3所示,利用土壓力盒測試了樁間土和碎石墊層下樁頂各點處的應力值,如表4所示。

表3 路基中心樁間土和樁帽頂的沉降量

表4 路基中心樁間土和樁帽頂的應力值

對比現場監測數據與數值模擬計算結果曲線可知,沉降和變形的變化趨勢相類似,隨荷載的增加,樁間土、樁帽的應力值和沉降量都增大。其中,數值模擬結果中,樁間土路堤填土完成后路基中心處樁帽的最終沉降量分別為51.4 mm和41.1 mm,應力分別為83.7 kPa和166.5 kPa,軌道荷載(換算土柱)作用后樁間土和樁帽頂最終沉降量分別為57.8 mm和47.5 mm,應力為96.0 kPa和191.8 kPa;然而現場測試的樁間土沉降量為54.09~66.31 mm,樁帽處的最終累積沉降量為44.55~55.51 mm,樁間土的應力測試值為72.5~95 kPa,樁帽頂的平均應力值為383 kPa。數值計算結果略小于現場監測結果的原因是因為現場路基面上的荷載是預壓荷載(63 kPa,路基面上均勻分布),然而模擬計算時路基上部荷載為列車和軌道荷載(59 kPa僅分布在左右線附近一定范圍內),其值與現場路基上部荷載相比較小,而且分布的方式也略有不同。

3 褥墊層厚度對復合地基受力與沉降影響規律研究

考慮褥墊層厚度對復合地基的影響時,其模型尺寸分別為:樁徑0.5 m,樁長度24 m,樁間距1.8 m,樁帽直徑 1.0 m,樁帽厚度0.4 m,分別取0、0.2、0.4、0.6和0.8 m為褥墊層的厚度,其他參數同基本工況。

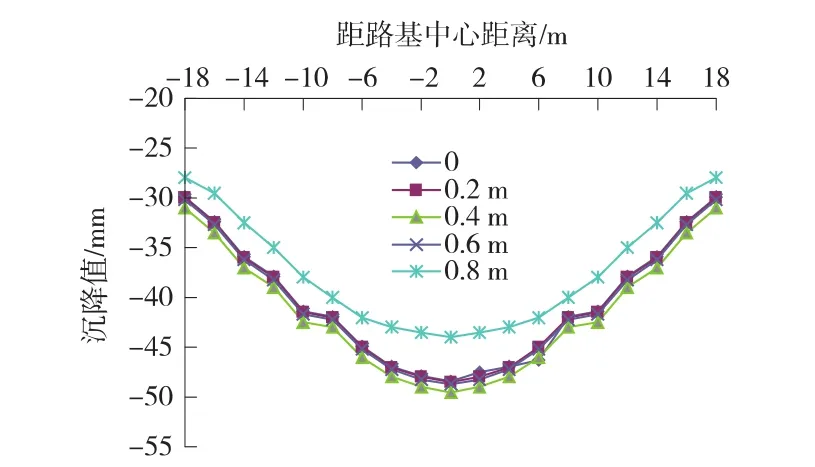

(1)褥墊層厚度對CFG樁復合地基的沉降影響

圖4和圖5分別是樁帽中心處和樁間土(兩樁中心)在不同厚度的褥墊層下的沉降變化曲線。

圖4 不同厚度褥墊層樁帽頂中心沉降變化曲線

圖5 不同厚度褥墊層CFG樁樁間土沉降變化曲線

由圖4、圖5不同厚度褥墊層CFG樁樁間土、樁帽頂中心沉降變化可知:①取褥墊層厚度分別為0、0.2、0.4、0.6 m和0.8 m時,樁間土和樁帽頂中心沉降變化趨勢相類似,路基中心位置大,沿兩側路肩方向逐漸減小,呈“U”形;②樁間土沉降量小于樁帽頂中心處沉降量,差值最大約為10 mm,即路基中心樁間土沉降量為55~60 mm,兩側路肩為35 mm左右;路基中心樁帽頂中心處沉降量為45~50 mm,兩側路肩位置為27 mm左右;③不同厚度樁帽的樁間土處與樁帽頂中心的沉降特征類似,表現為:S0.8m<S0.6m≈S0.2m≈S0.3m≈S0.4m,說明樁帽直徑對調節CFG樁復合地基的沉降作用非常明顯,但不是樁帽的直徑越大其調節作用越明顯。

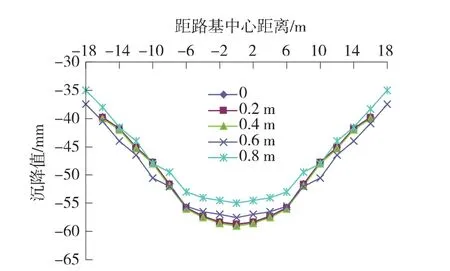

(2)CFG樁復合地基受力與褥墊層厚度的關系

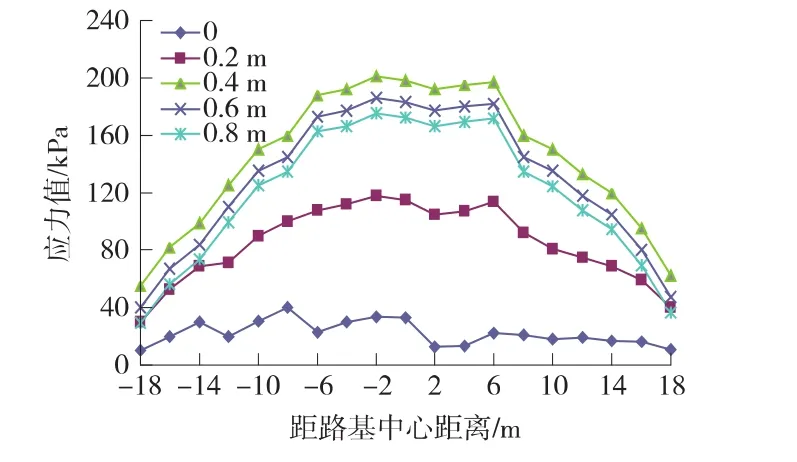

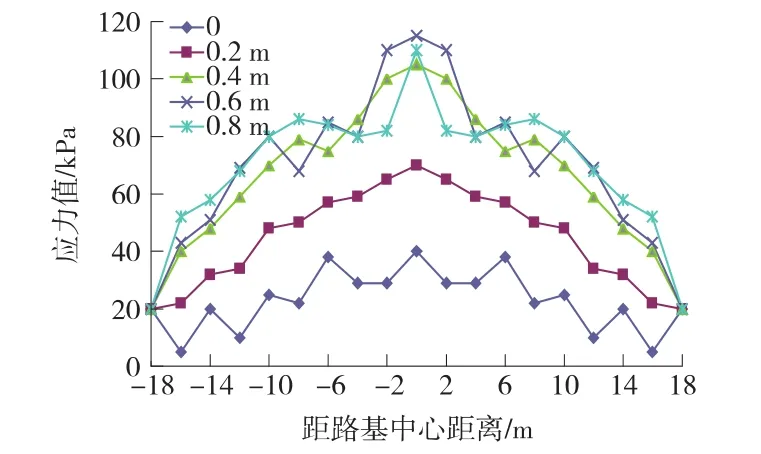

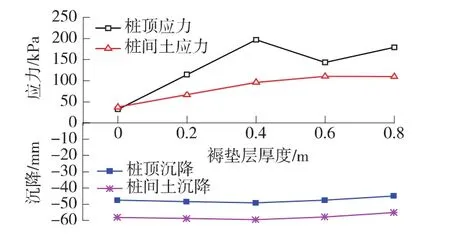

圖6是不同褥墊層厚度CFG樁樁帽、樁頂中心應力值變化曲線;圖7是不同褥墊層厚度CFG樁樁間土(兩樁中心)應力值曲線;圖8是不同厚度褥墊層CFG樁應力與沉降對比曲線。

圖6 不同褥墊層厚度CFG樁樁帽頂中心應力值變化曲線

圖7 不同褥墊層厚度CFG樁復合地基樁間土應力值變化曲線

圖8 不同褥墊層厚度CFG樁復合地基應力與沉降對比曲線

由圖6~圖8不同褥墊層厚度CFG樁復合地基樁間距與樁帽頂中心處應力變化曲線可知:①取褥墊層厚度分別為0、0.2、0.4、0.6 m 和0.8 m 時,CFG 樁復合地基樁間土與樁帽、頂中心應力值變化不相同;②樁間土應力小于樁帽頂中心處應力,最大差值約為90 kPa,即路基中心樁間土應力值在110 kPa左右,路基中心樁帽頂中心處應力值在200 kPa左右;③在樁帽頂中心處的不同褥墊層厚度的應力值關系為:P0.8m≈P0.6m≈P0.4m>P0.2m?P0m,且不同厚度褥墊層的復合地基在樁帽頂中心處的最大應力比值關系是:P0m∶P0.2m∶P0.4m∶P0.6m∶P0.8m=1∶3.56∶6.13∶4.46∶5.58;④在樁間土處的不同厚度褥墊層的復合地基應力值大小關系是:P0.4m≈P0.6m≈P0.8m?P0.2m?P0m,且在樁間土處的不同厚度褥墊層的復合地基最大應力比值關系是P0m∶P0.2m∶P0.4m∶P0.6m∶P0.8m=1∶1.78∶2.56∶2.94∶2.92。

4 褥墊層厚度對復合地基設計優化的影響

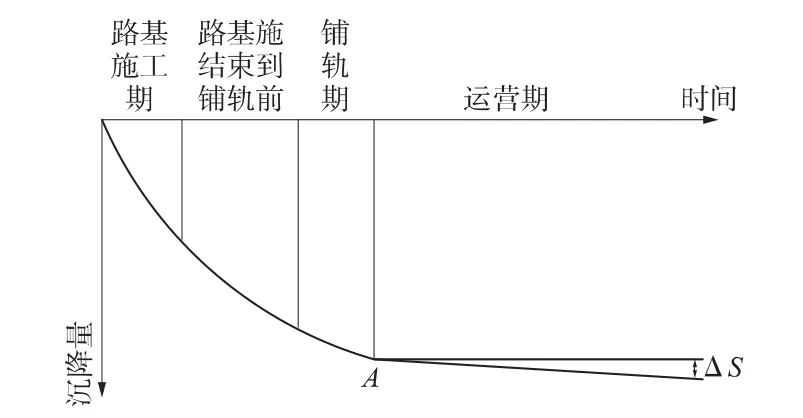

《高速鐵路設計規范》(TB10621—2009)明確指出:在鋪軌工程完成以后,基礎設施產生的沉降量為無砟軌道路基的工后沉降,其中對路基工后沉降量的規定為:無砟軌道地段路基在無砟軌道鋪設完成后的工后沉降必須滿足扣件調整和線路豎曲線圓順的要求,工后沉降不應超過扣件允許的沉降調高量(即15 mm)。上述工后沉降是指無砟軌道鋪設完成后路基面上繼續發生的沉降量,即圖9中A點(輔軌完成)以后發生的沉降量 ΔS[14-15]。

圖9 無砟軌道路基工后沉降簡圖

在試驗現場已經通過單樁豎向荷載試驗測試了樁間土的極限承載力,通過平板荷載試驗測試了樁帽的極限承載力,測得復合地基中的樁間土的承載力特征值為112 kPa、天然土的承載力特征值為107 kPa;當樁帽直徑為1.0 m時,褥墊層厚度為0.3 m時的極限承載力達270 kN,褥墊層厚度取0.4 m時的極限承載力為540 kN。

下面根據樁帽、樁間土的承載力發揮系數及路基的工后沉降對柔性荷載下CFG樁復合地基設計進行優化分析[15]。

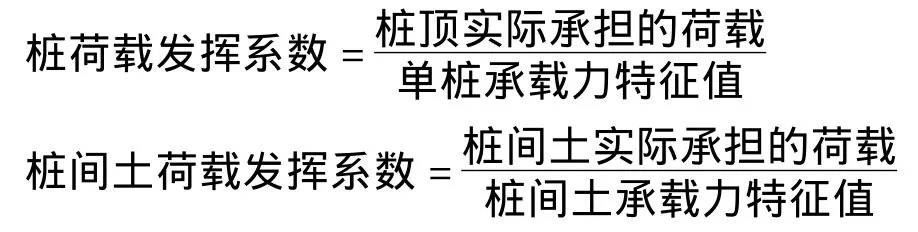

在CFG樁復合地基中,樁的荷載發揮系數是指樁體實際承擔荷載與單樁載荷試驗測得的單樁承載力特征值的比值,而樁間土荷載發揮系數則指樁體實際分擔荷載與載荷試驗得到的承載力特征值的比值。

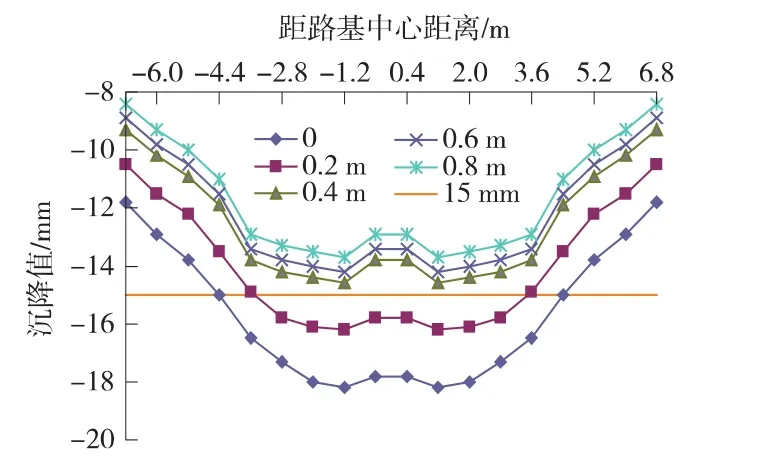

(1)褥墊層厚度對路基工后沉降的影響

不同厚度的褥墊層,路基工后沉降曲線見圖10。

圖10 不同褥墊層厚度路基工后沉降曲線

由圖10可知,不同厚度的褥墊層CFG樁地基工后沉降的關系為:S0.4m≈S0.6m≈S0.8m<S0.2m<S0m,當褥墊層厚度大于0.2 m時,工后沉降量小于15 mm,滿足規范要求。

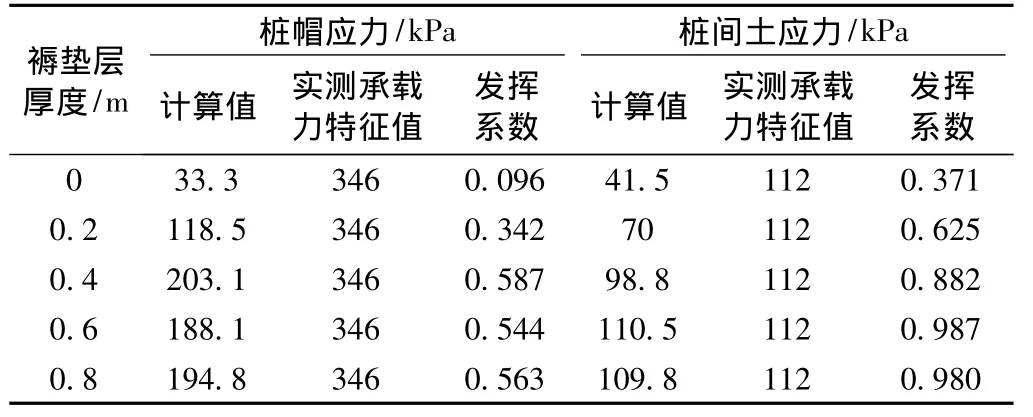

(2)樁帽、樁間土承載力發揮與褥墊層厚度的關系

不同厚度的褥墊層路基中樁帽頂中心與樁間土的承載力的發揮系數見表5。

由表5可知,復合地基樁帽與樁間土的承載力發揮系數將隨褥墊層厚度增加先逐漸增大后減小;當不設置褥墊層時,樁間土與樁帽的承載力發揮系數均很小,樁帽幾乎沒有發揮作用;當褥墊層的厚度為0.2 m時,樁間土承載力發揮系數達到了0.62,樁帽承載力發揮系數為0.34,說明兩者的強度沒有充分利用;當褥墊層的厚度>0.4 m時,樁間土的承載力發揮系數>0.88,樁帽的承載力發揮系數>0.54,兩者的強度均得到了充分的利用。

表5 不同褥墊層厚度路基樁、樁帽承載力及發揮系數

綜上所述二者結果,認為當褥墊層厚度大于0.4 m時的CFG樁復合地基,樁間土的承載力的發揮系數在0.88~0.98,且可以滿足設計要求的工后沉降(<15 mm),樁帽的承載力發揮系數大于0.54,表明二者都得到了很好的利用。

5 結論

(1)在不同褥墊層厚度的復合地基中,CFG樁樁間土與樁帽頂中心沉降量變化關系為:兩者沉降量大小關系一致,均為S0.8m<S0.6m≈S0.2m≈S0.3m≈S0.4m,表明樁帽直徑對調節復合地基沉降的作用非常明顯,但并不是樁帽的直徑越大調節作用就越明顯;

(2)在樁帽頂中心處不同厚度褥墊層的復合地基的應力值大小關系為:P0.8m≈P0.6m≈P0.4m>P0.2m?P0m,在樁間土處的應力值大小關系:P0.4m≈P0.6m≈P0.8m?P0.2m?P0m;

(3)當褥墊層厚度大于0.4 m時的CFG樁復合地基,樁間土的承載力的發揮系數在0.88~0.98,且可以滿足設計要求的工后沉降(<15 mm),樁帽的承載力發揮系數大于0.54,二者得到了充分利用。

[1]閻明禮,張東剛.CFG樁復合地基技術及工程實踐[M].北京:中國水利水電出版社,2001.

[2]何結兵,洪寶寧,邱國鋒.高速公路CFG樁復合地基褥墊層作用機理研究[J].巖土力學,2004,25(10):1663-1666.

[3]李寧,韓煊.褥墊層對復合地基承載機理的影響[J].土木工程學報,2001,34(2):68-83.

[4]孫勁松.CFG樁在時速200 km客貨共線鐵路上的應用[J].鐵道標準設計,2006(9):9-10.

[5]劉秉輝.CFG樁在鐵路客運專線軟土地基加固中的應用[J].鐵道標準設計,2007(5):55-57.

[6]MIDAS中國公司.MIDAS培訓手冊[Z].2007,2010.

[7]岳千鈞,龍曉東.基于MIDAS技術的應用程序開發[J].中國教育技術裝備,2003(5):1-3.

[8]龍艷.MIDAS技術的實驗與可靠性分析[J].信息化縱橫,2009(7):10-15.

[9]向堅持,等.MIDAS技術研究與應用[J].計算機工程與應用,2002,38(15):168-170.

[10]馬建林,劉俊飛,朱明,等.高速鐵路CFG樁網復合地基樁土承載特性試驗研究[J].鐵道建筑,2009(7):56-58.

[11]趙國堂,馬建林,彭聲應,等.高速鐵路CFG樁不同結構形式下地基沉降—時間發展的試驗研究與預測[J].鐵道建筑,2009(7):62-65.

[12]蘇維,楊懷志,馬建林,等.高速鐵路深厚松軟土層CFG樁樁筏和樁網復合地基沉降特性的試驗研究[J].鐵道建筑,2009(7):66-68.

[13]馬建林,孔文亞,朱明,等.高速鐵路深厚松軟土層CFG樁復合地基現場測試技術綜述[J].鐵道建筑,2009(7):76-80.

[14]中華人民共和國鐵道部.TB10621—2009 高速鐵路設計規范[S].北京:中國鐵道出版社,2009.

[15]王連俊,丁桂伶,劉升傳,陳祥,沈宇鵬.鐵路柔性基礎下CFG樁復合地基承載力確定方法研究[J].中國鐵道科學,2008,29(6):12-17.