朱贏椿:至美無書

陳濤

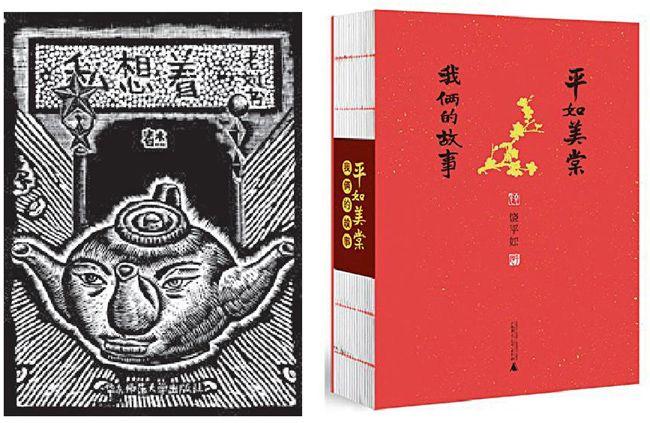

“為什么今年找我的人特別多,拿獎的又不止我一個人。”朱贏椿自己也感到很奇怪。在11月下旬,2013年度“中國最美的書”評選揭曉,朱贏椿設計的那本被稱為“無字天價書”的《空度》,以及他為饒平如設計的《平如美棠》再次將該獎項收入囊中,并代表中國參加2014年度“世界最美的書”評選。這兩個獎項,此前他已經多次獲得。

“對我自己來說,也不能老獲獎,讀者疲勞了,作者疲勞了,我自己也疲勞了。”坐在記者面前,朱贏椿一襲黑色風衣、黑色褲子、黑色圍巾的裝束,一如他的《空度》僅有的黑白灰色調。

他穿過南京師范大學的校園,來到他的工作室“隨園書坊”。院子里鋪滿落葉,門前兩側種了油菜,還有正在開放的一株玫瑰。工作室原為文革時期的廠房,2010年搬到這時,粉刷了外墻,室內簡單做了些裝修。平時工作,朱贏椿都走右邊的側門,一個“慢”的路標立此,因為他做東西“一般不趕”。

進了工作室便是一個天井,這原本是個房頂,裝修時發現塌了,漏雨,“我們干脆把它掀掉,做成一個天井。”他說。這座建筑處處都體現著朱贏椿個人的痕跡——自然、簡約。

朱贏椿走到樓上自己的辦公間,迎面的墻上掛著一幅他自己的畫,畫面似乎空無一物,近看才能發現有幾只“螞蟻”在畫框里爬著。

而那本售價480元的“空無一字”的《空度》就躺在茶幾上。

“空度,不能告訴你任何東西”

這部被網友稱為“很坑爹”的書,其實有字,只是不細心的人很難發現在書的前后兩個小內封上有兩首詩,一首是李白的“夫天地者,萬物之逆旅也;光陰者,百代之過客也。而浮生若夢,為歡幾何?”還有一首外國詩歌,都是為了幫助讀者理解書中畫面的內容。

書中的每一頁均是左下腳一團蘆葦,右上角一只漁船,似乎是同一幅經過處理的攝影作品。這是去年10月他腳踝受傷時,坐在工作室不遠處的小湖旁,整整一天不做事,不斷地拍攝湖面所得,記錄著湖面一天的所有變化細節。

“有讀者質疑,里面的畫看上去是一樣的,事實上是不一樣的,每一張都有變化。”朱贏椿對《中國新聞周刊》說。細心的讀者會發現,蘆葦上蜘蛛是怎么結網的,湖面闖進一只鴨子,漁船被風吹動逐漸改變了方向,以及光影的變化。

當時他并沒有準備出這本書,浦睿文化的出版人陳墾說要變成畫冊。“這他媽夠嗆吧,要做你就做吧。”朱贏椿回復。

這組照片不是純粹的攝影記錄,畫面也經過處理。“水面上漂著垃圾塑料紙,不處理會很難看的。”朱贏椿對《中國新聞周刊》解釋,“我是給人一種寧靜的遐想的東西,如果是紀實的話我就講水污染了,對吧。”畫面的中下方原本還有一堆很雜的東西,也被他拿掉。

今年8月在上海書展的首發式上,出版人陳墾介紹說,這是一本“最禪意的書”。“他是吹牛,不能用‘最。我很討厭他這樣用詞,但他喜歡這樣用極端的詞。”朱贏椿笑道。

沒事時,朱贏椿經常去那個無名小湖。“呆在那里多舒服啊,什么事都不做,沒有人打電話給你,沒有人干擾你,那很奢侈的,人能夠聽到自己的心跳,聽風,聽雨滴,聽蟲鳴。”他說。

這就是他心中的“空度”,“不能告訴你任何東西”。他沒指望讀者會買,只印了一千冊。售了幾個月,還剩幾百本。

“不重復,這是我要的特點”

“以黑白灰記錄了一條蘆葦邊的小船從早到晚的色調變化,留白充分,令人遐想。快速翻動書頁時畫面會瞬間活動起來,猶如電影的鏡頭。動與靜的奇妙結合,體現出了空靈的禪意。”這是《空度》獲得“中國最美的書”的理由。

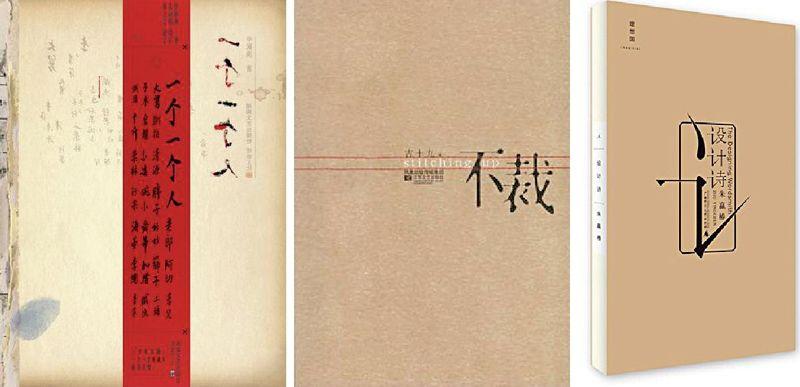

但“唯美”“禪意”的贊許之外,這本書為朱贏椿引來了不少爭議,網友調侃這就是個“昂貴筆記本”。這并不是他第一次引來爭議。今年6月,他的《設計詩》也在微博上火了一把。那本書里,朱贏椿將自己寫的詩歌以畫面來傳達,形式新穎,但也有人認為只是設計游戲,甚至被不少詩人視為“對詩歌的扼殺”。

“在微博上那幾天給罵死了。”朱贏椿到樓下的庫房拿來他的《設計詩》,又笑著說,“第五次印刷,銷量還不錯哦。”事實上,這本書在2011年就已出版,在微博走紅的當天,網店就賣出9000本。

朱贏椿翻開《設計詩》的最中頁,“我利用書的裝訂線,專門寫了一個東西。”這條裝訂線將“眼耳鼻舌身意,難以束縛的念頭”這些字串起來,意味著“束縛”。另外還有一首寫人多的詩,直接將一堆字橫七豎八地混成一個圓形圖案,這些字是“人擠人”“人踩人”“人拽人”。另外,他設計了一句“湯太咸了,要淡點”,這一行字不斷重復,字的印刷色調逐漸變淡。

“我兩年才做出來的。而且我的每一個手法不一樣的,不重復,這是我要的特點。”朱贏椿解釋說。事實上,他的很多作品都同時推進,耗時幾年,《空度》算是出版周期最快的特例。計劃今年年底發行的《肥肉》已經做了6年,收集了作家、明星、農民、幼兒園小朋友、和尚等人對肥肉的感想,有文字、照片、圖畫。他此前獲得過“中國最美的書”與“世界最美的書”的《蟻囈》也同樣耗費了數年的工夫。

朱贏椿自己兼任作者和設計師的書只是他眾多作品的一部分。他為別的作者做過的裝幀設計同樣知名,為申坤漁做的《不哭》,為古十九做的《不裁》,為劉春杰做的《私想著》等書,也都獲得過“中國最美的書”。

最具代表性的是去年為申坤漁做的《一個一個人》。該書被稱為“顛覆了整個設計的理念”。故意做舊,書的封面反貼、用水筆添寫了書名等,內頁還充滿了筆記、點菜單、大前門煙盒紙、圖書館的印章等圖案。出版社一開始對這樣另類的設計很緊張,上市之初還遭遇過退貨,以為是發錯貨了。“回過神來才發現這是設計,就會覺得很有意思。”朱贏椿對《中國新聞周刊》說,“我設計的所有書,沒有固定的風格,我是喜歡根據書的內容去衍生設計。”

“不正經,不好好學習,將來怎么辦”

1995年朱贏椿從南京師范大學國畫專業畢業。“找不到工作,哪個單位要畫家?而且剛畢業很難被人承認。”朱贏椿回憶。正巧學校的出版社需要一個做設計的人。“為了生存”,朱贏椿開始做書籍設計和美編。

“為什么我的設計至今被人關注,恰恰是因為我沒有學過設計。”他認為非科班出身,反而打開了他的思路。

很難想象,如今以設計的個性與“禪意”聞名的朱贏椿當年只能給教輔書做美編。而且干了10年。“苦悶”“沒有快樂可言。”他回憶。2004年的一天,朱贏椿無意間走進出版社的樣書庫,發現被一排一排的物理、化學教輔書包圍。

“太震撼了!全是我一個人做的,因為那個出版社只有我一個美編。”朱贏椿回憶當時的場景。“那時候你就發現,你把你的生命糅在這個上面,幻化成一本一本沒有人要看的東西,覺得太可怕了。”

這種心情讓他下定決心要做點像樣的設計。他成立了工作室,起名“南京書衣坊”,就是如今隨園書坊的前身,最早時只有兩個人,他自己和一個實習生。白天把出版社的工作做完“養活自己”,晚上回去做自己有感覺的書。比如《人文江南關鍵詞》這本如今已經很難找到的書,便是他早期的設計。

“那個時候沒想到獲獎的事情,就是想證明一下自己。現在回頭看,是一種激勵。”朱贏椿說。除了有兩年擔任評委不能參賽外,他每年都能獲得“中國最美的書”獎項,然后被送到德國萊比錫參加“世界最美的書”評選。如今朱贏椿拿到的“最美的書”的獎項已有近20種。

這么多年,朱贏椿一直在做書籍設計,從未染指更賺錢的商業設計。“小時候沒書看,對我后來做書的情結蠻重要的。”朱贏椿對《中國新聞周刊》解釋。

上世紀70年代初,他出生在江蘇淮陰農村,“小時候就喜歡圖形,喜歡畫畫”,經常把父親帶回的發票的反面當做畫紙。甚至在上課時,也在課本上直接畫,然后被老師擰住耳朵,提到講臺邊站著。“不正經,不好好學習,將來怎么辦。”這是父母和老師當時對朱贏椿的評價。

但中考時,朱贏椿作為藝術生被特招進高中,幾年后因為“文化課成績很差”,復讀了一年才考上南京師范大學的國畫系,高出分數線兩分。

多年后,那個被老師揪耳朵的高考復讀生終于從一堆教輔書中脫身,成為中國最炙手可熱的書籍設計師之一。這幾年,他開始挑選找上門的案子,“選擇有感覺的,也不一定是名家”。早已不像五六年前,有人來找就求之不得。

“我拿自己扎針”

“很多人一直對我有誤解,認為我做的書,都是形式大于內容。”朱贏椿覺得自己有時候有點冤,“我偶爾一做自己的東西,就會被群起而攻之。”其中不乏同行。

事實上,那些超常規的設計,都是朱贏椿把自己當做小白鼠做的實驗。常規設計占據了他與隨園書坊出品的主要部分。北島的《青燈》,馮唐的《如何成為一個怪物》,徐來的《想象中的動物》,毛尖的《例外》,雷蒙·卡佛的《火》,甚至,隨園書坊至今都還做著教輔書的設計與排版工作。

“生活本來就是豐富多彩的,我做這些東西以后,也要允許我做《設計詩》。《空度》也是我私人的實驗,只印了一千本,沒指望要賣。”朱贏椿說,從媒體到讀者,并沒有多少人關注到他做的常規書。他的名聲被框定在了那些極具個性的設計里。

“把自己藏起來,為作者的文字去設計,讓讀者能夠認認真真地去看書,不要被設計形式所干擾。”這是他做常規設計的原則。今年一年,常規書的設計他做了五六本。“我分得很清楚,不會胡來的。別人看到的形式大于內容的那些,其實都是我自己的東西,我拿自己扎針,做實驗。”朱贏椿解釋說,“或者像《一個一個人》這樣,作者無限信任我的,我可以做。”

傍晚七點,下起了小雨,工作室周圍的樹叢響著滴雨聲,朱贏椿把工作室的燈關掉,去吃飯。天井旁的屋頂上有一只白貓在叫。“送出去那么遠,怎么又跑回來了?”朱贏椿自言自語,這是之前他收養的。

飯館也在學校里。三菜一湯,加個炒飯。吃飯時,他還聊起年底要出的《肥肉》。他給出版人陳墾打了個電話,和對方開玩笑,“你他媽的就知道賣書,也不給我問問作者。”掛了電話,他又念叨,書都快下廠印刷了,韓寒都還不交《肥肉》的稿。

抱怨歸抱怨,但他對當下的狀態還算滿意。“有了名有了利,還能專心干自己的事情,其實上蒼對我已經很眷顧了。”朱贏椿說。說完這話,平時不喝酒的他,把一點啤酒倒進杯子,慢慢喝掉。