南沙機遇

韓永

1987年3月7日至4月1日,聯合國教科文組織政府間海洋學委員會(簡稱“海委會”)第14次會議在巴黎召開。

會上確定了全球200個海洋聯合觀測點的地址、編號和所屬的國家,其中屬于中國的有5個。除了已經建成的沿海的3個和西沙的1個,還有位于南沙的74號站,需要新建。

參加完會議回國后,時任中國國家海洋局局長嚴宏謨立即向國務院報告。除此之外,他還第一時間面見了時任海軍司令員劉華清。

劉華清興奮難抑地意識到:扭轉南沙局面的歷史契機到了!

遲來的存在

直到這一時刻,新中國建立以來對這片82萬平方公里的廣袤領海的行政實際管控和軍事駐守巡防仍然嚴重缺位。

而坐擁地利之便的周邊國家,卻早已張開蠶食之口。這一過程始于菲律賓1970年侵占馬歡島和費信島,到1987年為止,越南、菲律賓、文萊、印尼等國已經侵占了南沙20多個島礁。

在劉華清就任海軍司令員的第二年,1983年5月,新中國第一支遠航編隊到達南沙。此前,囿于裝備的不足和“近岸防御”的作戰方針,新中國人民海軍的艦艇編隊從沒有在這片不斷被蠶食的海域出現過。

當曾母暗沙暗紅色的燈標映入眼簾時,此次遠航的總指揮、時任海軍副參謀長張序三命令編隊在此拋錨,長鳴汽笛。這一聲長鳴,宣告了新中國在這片海域遲來的存在。

為了給南沙建站保駕護航,4年后的1987年5月6日,又一支聯合編隊開始巡航南沙。

與4年前由一艘補給船和一艘運輸船組成的實習編隊不同,這是一支由10艘艦船組成的戰斗編隊,其中驅逐艦1艘、護衛艦5艘、保障船4艘。編隊的任務是:逐個巡視南沙的島礁,同時保障科考人員的安全。

遠航前,劉華清指示:一旦發生沖突,要按照軍委指令,進行有理、有利、有節的反擊,“絕對不能示弱,絕對不能吃虧”。

此時,中國最主要的幾個涉海部門,已齊聚南沙。

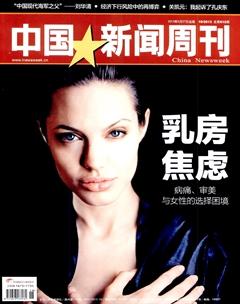

中國科學院派出的南沙海域科學考察隊,已經先行出發。一位參與調查的專家告訴《中國新聞周刊》,在這片危機四伏的海域,他們一兩個小時就要和部隊聯系一次。

國家海洋局的“向陽紅5號”科考船也趕赴南沙,進行島礁勘測調查。行動的副總指揮楊華庭告訴《中國新聞周刊》,不算船員,參與考察的隊員近300人。

為了避免可能的沖突,對這次遠航的涉外紀律規定得很細,比如不能向外國船只喊話,不能離外國占領的島礁太近,如果被問及到這兒干什么,就說訓練。

事實上,這次遠航的風險并不大。相對于中國驅逐艦上直徑130毫米的大炮,島礁上少量的外國駐軍構不成多大的威脅。時任南海艦隊參謀長、巡航編隊總指揮李樹文告訴《中國新聞周刊》,南沙問題,從來都不是軍力對比的問題。

巡航編隊的另外一個任務,是摸索南沙的航行線路。當時,中國沒有南沙的海圖,編隊隨身攜帶的兩張海圖,一張是英國的,另一張是美國的,都非常不準確。李樹文讓航海長積累資料,回去做一個南沙航行安全的小冊子。

“開槍權在軍委,還擊權在編隊”

經過幾個月的考察,1987年8月7日,由劉華清、嚴宏謨聯名簽發的《關于在南沙建海洋觀測站問題》的報告,呈送國務院和中央軍委。

報告指出,此次南沙建站具有戰略意義,既借機扎根,又名正言順,建議在水面開闊且距大陸較近的南沙永暑礁建站。

報告提出了兩套方案,一是建無人駐守站,二是建有人常駐站。但劉華清和嚴宏謨都傾向于第二套方案。

報告遞上去兩個月,沒有批復。

此間,越南當局改變了此前的立場,聲稱要對中國在南沙群島建立74號站進行干預。而在之前召開的“海委會”巴黎會議上,對聯合國海洋觀測站的分配方案,越南并沒有提出異議。

劉華清很著急,因為中國已幾次與歷史機會擦肩而過了。

1974年秋,時任海軍副參謀長的他在率隊考察了西沙以后,曾向海軍領導建言:抓住西沙海戰勝利的有利時機,進駐南沙島礁,以絕長久之患。但此時海軍正處于“文革”亂局中,無人理會他的建議。

曾擔任海軍副司令員、解放軍副總參謀長的李景上將告訴《中國新聞周刊》,當時進駐南沙島礁的話,性質與以后大不相同:中國驅逐的是南越,不僅師出有名,甚至可能得到北越的支持。

1975年,中國又錯失了一次進駐南沙的機會。當年,南越潰敗,從南沙撤出。時任南海艦隊某潛艇艇長的李樹文和其他幾位艇長聯合向上級建議,把這些島礁控制起來,一樣杳無音訊。

劉華清請求面見時任中央軍委常務副主席楊尚昆。

在這次會面中,他著重向楊尚昆闡述了三個問題:首先,南沙建站,是在中國的島礁上,又有國際授權,“怕什么呢?”其次,觀測站建成之后,中國在南沙就有了立足之地,站穩腳跟后,再伺機進駐其他的島礁,中國在南沙的局面就會大大改觀;第三,在《聯合國海洋法公約》制定的大背景下,實際占有越來越具有國際法效力。

“中國不能再失去這樣的機會。”他懇請楊尚昆親自過問一下建站問題,盡快批復這個報告。

11月6日,國務院、中央軍委作出《關于在南沙群島建設海洋觀測站的批復》,同意在永暑礁建設有人駐守觀測站。該批復對這一工程的建設主體進行了分工:以海軍為主,國家海洋局協助,交通部專用工程船支援。

1988年1月底,南海艦隊派出由一艘驅逐艦和3艘護衛艦組成的一支護航編隊,趕往南沙,為即將開始的觀測站建設排查安全隱患。李樹文再次被委任為編隊總指揮。

此時南沙的局面,與編隊8個多月前第一次巡航時已大為不同。宣布要對中國在南沙建站進行干預后,越南加快了對無人島礁的侵占步伐。

李樹文告訴《中國新聞周刊》,他接到的指令有兩條:一是把越軍趕下去,二是不能惹事,不能打第一槍,“開槍權在軍委,還擊權在編隊”。

1月31日,越南兩艘軍艦滿載建筑材料,欲侵占永暑礁,搶建高腳屋,被李樹文帶領的編隊攔阻。2月17日,越軍又來搶占距永暑礁不足40海里的華陽礁。

李樹文決定利用中方艦大的優勢,制造威懾。他讓驅逐艦抵近越南的掃雷艦,與之對峙。

他的想法是,不直接驅趕上礁的越南士兵,以免發生直接沖突,而是通過威脅其艦艇來驅趕。他下命令,只要越軍膽敢動武先打第一槍,就大炮小炮一起打,讓其兩艘艦船無任何還擊和上報求援的機會,就葬身海底,“必須下這個決心,后面的事我來處理”。

晚上,在高強度威懾之下堅持了多個小時后,越方再也堅持不住,把礁上的士兵接下來,走了。

3·14海戰

前方形勢緊急,已經升任中央軍委副秘書長的劉華清,也在后方緊鑼密鼓地運籌。

2月12日晚,在應約與時任中共中央總書記、中央軍委第一副主席趙紫陽談話時,他分析了中國在南沙的優勢和劣勢。趙紫陽同意他的分析,囑咐他,對南沙斗爭,需要加強哪方面的力量,盡快寫個報告。

此后半個月,劉華清和軍委副秘書長洪學智、總參謀長遲浩田、總后勤部副部長張彬、繼任的海軍司令員張連忠和政委李耀文等人多次開會,研究南沙斗爭的方案部署。

在預想了“一切可能發生的困難”,籌劃了“一切應該采取的措施”后,一份有關南沙斗爭部署的建議書,在劉華清的主導下定稿,并迅速呈報中央和軍委主要負責人。

3月10日,該建議書獲得中央政治局常委會批準。建議書認為,流血沖突可能很難避免,但這同時也是鍛煉海軍的機會。

3月14日,赤瓜礁海區戰斗打響。

這場海戰幾乎是2月17日華陽礁沖突的繼續,只是換了橋段:越軍沒有在對峙中撤退,并且向中方開了第一槍。

3月上旬來到南沙、與李樹文進行了指揮權交接的南海艦隊榆林基地參謀長陳偉文,下令火力全開,擊沉越艦。12分鐘后,越艦沉沒。

赤瓜礁海區戰斗打響后,正在總參開會的劉華清很快收到報告。他立即命令總參作戰部:“堅決打,凡是能占的島礁都上去。”總參一位副總長請示,要不要向中央匯報,他大手一揮:“你們不要考慮那么多!有什么問題,我當面向趙紫陽匯報。”隨后,他和洪學智一起,驅車趕往海軍作戰指揮室。

當劉華清和洪學智趕到海軍大院時,這場共持續28分鐘的戰斗已經接近尾聲。“前方請示要不要抓俘虜,劉華清下令‘抓!前方就抓了9名俘虜。”在作戰室坐鎮指揮的時任海軍司令員張連忠告訴《中國新聞周刊》。

這次海戰,中方擊沉越方兩艘武裝運輸船,重創一艘大型坦克登陸艦,俘虜越軍9人,斃傷其人數不詳,中方三艘參戰護衛艦完好無損,僅有被越方第一槍打中的楊志亮受輕傷。

海戰告捷,劉華清有一種“說不出的痛快”。他在自己的回憶錄中說:“在我心里,那種隱隱約約受制于人、受辱于人的感覺沒有了,多少年來堵在心頭的一口氣也順了。”

唯一讓他遺憾的是,他的“凡是能占的島礁都上去”的愿望沒有實現。“當時大現礁我們都占了,但后來又撤下來了。”李樹文告訴《中國新聞周刊》。

中國的這一政策,讓一些島礁的控制權重回越軍手里。《中國新聞周刊》記者查閱資料發現,越南僅在1988年占領的島礁,就有10個。

3·14海戰后,李樹文去301醫院看望一位老領導。老領導說:“聽說那幾個礁既不能住人,也不能種莊稼,離我們又那么遠,你占幾個礁干什么!你占幾個礁給國家帶來多少麻煩哪。”

海軍節和海軍旗

劉華清擔任海軍司令員期間,主持海軍首長專題辦公會議,通過了確立人民海軍建軍日和設計人民海軍軍旗的建議,上報中央軍委。

1989年2月17日,中央軍委批準,確定1949年4月23日(華東軍區海軍成立日),為中國人民解放軍海軍成立日,俗稱“海軍節”。

1992年9月5日,中央軍委發布命令,公布中國人民解放軍海軍軍旗。海軍軍旗旗面上半部為“八一”軍旗樣式;旗面下半部為橫向藍白相間條紋,象征大海和波浪。

海軍軍歌

1983年,劉華清親自作詞、著名音樂家呂遠譜曲創作了《人民海軍之歌》。

海軍禮儀

根據《海軍艦艇條令》規定,艦艇迎賓禮儀分為五級:

一級禮儀用于迎送中共中央總書記、國家主席、全國人大常委會委員長、國務院總理、全國政協主席、中央軍委主席。執行一級禮儀時,艦艇懸掛滿旗,全體艦員分區列隊(俗稱“站坡”),設軍樂隊和儀仗隊。

二級禮儀用于迎送除一級禮儀所列者之外的黨和國家領導人。艦艇懸掛滿旗,艦員分區列隊,艦上設儀仗隊;除不奏《國歌》、歡送樂曲外,與一級禮儀程序相同。

三級禮儀用于迎送大軍區級首長以及級別相當的地方黨政領導。艦艇懸掛“歡迎”信號旗組,艦上設儀仗隊;除艦員不分區列隊外,與二級禮儀程序相同。

四級禮儀用于迎送軍級首長以及級別相當的地方黨政領導。艦長、政委在舷梯口迎送首長。

五級禮儀用于迎送師級首長以及級別相當的地方黨政領導。艦值日(軍官擔任時稱值更官)在舷梯口迎送。

海戰過后,軍委主席鄧小平簽署了嘉獎令。在一次軍委擴大會議上,軍委副主席楊尚昆讓張連忠介紹了赤瓜礁海戰的經過。

張連忠告訴《中國新聞周刊》,沒有劉華清在永署礁建立海洋觀測站的強烈主張,以及軍事部署和行動,就沒有今天南沙的局面。如果實現劉華清的全部方案部署,南沙的形勢會比今天更主動,更有利。

解決“腿短”問題

3·14赤瓜礁海區戰斗,解決了中國在南沙的實際存在和軍事管控問題。

海戰之后半年,1988年8月,永暑礁海洋觀測站建成。觀測站包括可以停靠5000噸級艦船的碼頭與航道,一塊相當于20個籃球場大小的人造陸地,和一幢80多米長的兩層主體樓房。

正如劉華清做建站動員時所說,這不是簡單地建一個觀測站的問題,而是以實際行動向全世界宣告:南沙是中國的領土,中國的領海主權和海洋權益不容侵犯。

但中國海軍要有效保衛這一主權和權益,還得解決海上制空權的問題。

飛機“腿短”,是中國經略南海的一個現實困境。赤瓜礁離最近的海南島陸地機場,有900公里。而當時中國海軍航空兵最先進的飛機,作戰半徑最多只有700海里。

改變這種局面的路徑有三條:一、改進殲擊機;二、研制加油機;三、縮短空中飛行距離。

3·14海戰半個月后,劉華清召集多個部門,就航空裝備如何適應南沙斗爭需要進行專題研討。會上形成了兩套方案:一、對現役殲擊機進行改裝,延長其飛行半徑和滯空時間;二、啟動空中加油機工程。

1989年1月,中國新型殲擊轟炸機“飛豹”首飛。其作戰半徑達到1650公里,基本上可以覆蓋南沙。

同時,空中加油機工程啟動,1994年11月投產。首款加油機由“轟6”改裝而成,可以讓殲擊機的航程增加50%。中國從此結束了國產飛機不能空中加油的歷史。

西沙機場的修建也迅速提上日程。

《海軍司令劉華清》一書作者施昌學告訴《中國新聞周刊》,第一個提出西沙機場建設問題的是鄧小平。1974年,他在中央軍委西沙設防專題討論會議上,提出了這一主張。巧合的是,同一年,劉華清在第一次考察西沙后,也向海軍黨委提出要搞西沙機場。

“鄧小平要求把西沙、南沙和臺灣問題聯系起來考慮,劉華清提出收復西沙后,一鼓作氣收復南沙。他們都把西沙機場建設與經略南沙聯系在一起考慮。這是大戰略家的眼光,看得很遠。”施昌學告訴《中國新聞周刊》。

3·14海戰后,修建西沙機場成為共識。1991年5月,西沙機場驗收通航,海軍航空兵進駐。中國大陸與南沙之間的飛行距離,縮短了幾百公里。

南沙歷史翻開了新的一頁。