于是之:我只是一個演員

佳歡

“也許是我在舞臺上話說得太多,上天懲罰了我,讓我現在再也不能說話了。” 這或許是于是之最為痛苦的表達。

作為話劇演員,于是之20年前就開始出現語言表達障礙,由此退出話劇舞臺。1月19日,86歲的他在北京協和醫院過世,真的再也無法開口說話了。

他在北京人藝演了很多接地氣的小人物:《龍須溝》里的程瘋子、《駱駝祥子》中的老馬,以及最有名氣的《茶館》里的掌柜王利發。他舉手投足都是北京人藝的京味兒和親民范兒。人們稱他為“偉大的表演藝術家”,但他生前表示,希望自己的生平簡介里不要出現“大師”的字眼。

于是之的名片十分簡單,只有“演員于是之”五個字。一些人說他謙虛,但其實他是把演員這個身份看成和詩人、作家一樣,他十分自豪。

“絕了”

在1980年代,于是之是所有明星們追的明星。

沖著于是之,陳丹青曾連看三場《茶館》。他甚至還給于是之寫過信:“于老師,您好,我連看三場《茶館》,太棒啦!你們這代活寶要是不演了,就再沒得好戲看!”

姜文大三時就把于是之主演的《茶館》看了無數遍。1992年,姜文已是演出過《末代皇后》《芙蓉鎮》《本命年》等影片的大明星,還是去看了《茶館》的謝幕演出,演出結束后,又去后臺跟于是之要簽名。

文革結束后,《茶館》復排上演,轟動全城。大家等著看鄭榕、藍天野,而大部分人期待的是于是之。陳丹青形容他的演出“出神入化”,尤其是在茶座間走動時的小動作,跑堂時手掌略略向外虛張虛晃,“撩幾下子,絕了”。

北京人藝導演、濮存昕的父親蘇民還記得,于是之還在中學時就對表演十分開竅。他的舅舅是著名演員石揮,當時于是之從石揮那里得到了《大馬戲團》的劇本,就開始模仿石揮扮演的角色,無論是形象、神態還是語氣都十分相似。

1945年,于是之從北大失學后加入祖國劇團,從此開始了他的職業戲劇生涯。1949年,他參加了華北人民文工團,即北京人藝的前身。建國后,先演《龍須溝》讓老舍刮目相看,后在朱德等眾多中央領導人面前演出歌劇《長征》,成為第一個在舞臺上出演毛澤東的演員。

于是之算是少年得志。但“得志”背后,是他愛琢磨、愛讀書。1950年代,他接到電影《青春之歌》的邀約,準備出演余永澤一角。他便開始細讀兩本書——除了《青春之歌》,還要讀余永澤喜歡看的《悲慘世界》,想從內心深處跟角色取得共鳴。據北京人藝老演員鄭榕回憶,有一次于是之演毛主席,只有幾句臺詞,他竟把毛澤東詩詞四卷全部看完。

1980年代,導演謝晉籌拍《赤壁之戰》,曾邀請于是之出演曹操。于是之答應下來,但提出要給自己一年時間練魏碑,另外再把《漢書》《后漢書》通讀一遍,可惜最后《赤壁之戰》無疾而終。

于是之一直希望自己做一個“學者型”演員。他對知識分子有好感。退休后,一次跟評論家童道明在紫竹院公園散步,他忽然神情肅穆地談起英若誠生病的事。他說:“北京人藝有三個清華大學畢業生,兩個死了,一個又病了,病得還很重。英若誠這樣的人才以后再也不可能有了我覺得一個最大的遺憾是,北京人藝沒有演過一出真正為知識分子說話的戲。”

“他沒有那種當官的手腕”

1982年,戲劇導演林兆華嘗試創作了中國第一出實驗戲劇《絕對信號》。一批老領導紛紛對這個“出格”的劇目表示反對,“(北京人藝)當時支持《絕對信號》的只有兩個人,一個是曹禺,另一個就是于是之。”童道明對《中國新聞周刊》說。

為了《絕對信號》和后來的一批實驗劇目,于是之為林兆華扛住了大部分壓力。為此,林兆華把于是之稱為自己的“恩人”。他曾說,如果沒有曹禺和于是之,就沒有《絕對信號》,更不可能有后來的林兆華。

1980年代初,于是之很忙。除了力挺先鋒話劇在人藝的實驗活動,他擔任創作室主任期間還四處“招兵買馬”,將王梓夫、何冀平、李龍云、郭啟宏等一批人調到人藝,成立了全國劇院里第一個劇本組,因為人藝要在文革后實現“新生”,還得靠創作。

“人藝劇本組最多時有過11個編劇。”王梓夫告訴《中國新聞周刊》。據他回憶,一次《人民文學》組織北京作家開會,一共10來個作家,人藝就占了五六個。

編劇們平時跟于是之打成一片,他們中午從食堂打了飯就去于是之的宿舍聊本子,人手一個小茶碗,舀出壇子里的二鍋頭,邊喝酒邊聊戲。

“別說有了劇本,哪怕你有個想法、有個題材,他都跟你聊,”王梓夫告訴《中國新聞周刊》,“要有了題材,他就催著我們去體驗生活。”

由此,北京人藝接連創作出了觸及現實的《小井胡同》和《狗兒爺涅槃》,以及備受好評的《天下第一樓》和1990年代初的《鳥人》。人藝成為文革后中國現實主義話劇的復興重地。

1985年,于是之出任北京人藝第一副院長。雖然名義上曹禺仍是院長,但于是之承擔了管理劇院的實際工作。

“他沒有那種當官的手腕。一些沒有評上職稱的、沒有分到房子的人都去他門口大鬧,”童道明對《中國新聞周刊》說,“他也只好忍住,只能回了家摔茶杯。”

1985年前后,《小井胡同》等幾部話劇一度不能演出,于是之作為重要責任人,夾在幾種力量之間,痛苦不堪。院長行政工作繁瑣,人事關系復雜,他疲于應對,身體也越來越差。

他曾在胡耀邦面前說自己“太書卷氣”,已故劇作家李龍云則形容他更像個詩人。

童道明仍記得他詩意的一面:他把自家附近的一棵老槐樹當作一個朋友,天天都要去看一看。童道明頭一次去于家拜訪,他就把童帶到那棵樹前,“你可以想一下200年前,門頭溝的工人把煤拉到北京城來,一定會在這棵大槐樹下歇歇腳、打個盹。”

“我這回真的完了”

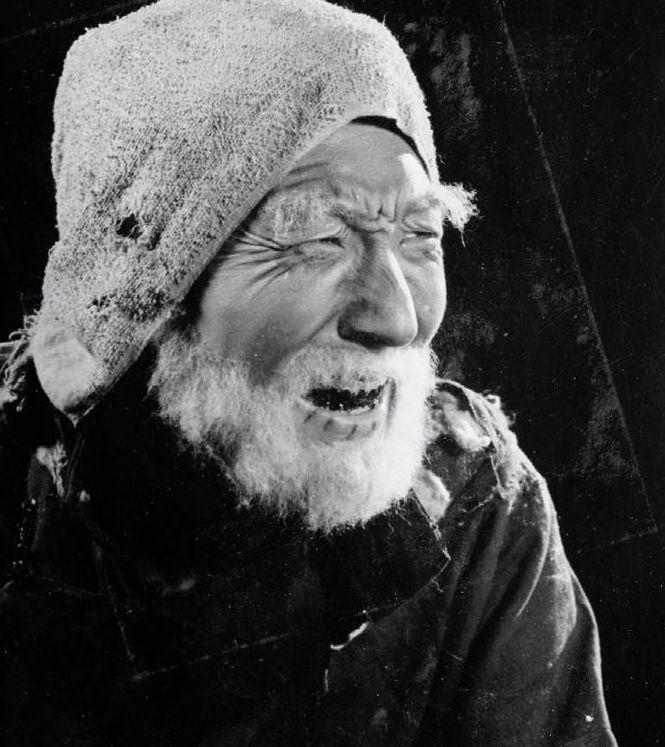

1992年7月16日,焦菊隱導演版《茶館》在首都劇場進行謝幕演出。于是之那年65歲,查出患有輕度偏癱,兩三年前,他就有了在臺上偶爾忘詞的毛病,有時顎部神經不能自控,總像嚼口香糖一樣運動。這讓他上臺時漸漸有了負擔。

7月16日那天,他的負擔就更重了,那是焦菊隱導演版《茶館》的謝幕,也是北京人藝建院40周年的紀念演出。這出戲于是之演過400多場,但他不知怎么就特別緊張。他在第二年發表的散文《92·7·16》中寫道,“每幕戲都出漏洞”,又形容當時自己“在臺上痛苦極了,好容易勉強支撐著把戲演完”。

“他很痛苦,是因為他從來沒有在演出后受到過那么大的歡呼,而他演得并不精彩。” 童道明對《中國新聞周刊》說。謝幕時,觀眾的鼓掌和歡呼經久不息。藝術評論家柯文輝曾描述:“劇場樓上一位剛上初中的女孩兒突然用童聲回答道:‘王掌柜!永別了!她的喊聲牽動了幾百個人的神經”

第二天,于是之在和平賓館參加一個關于北京人藝學派的國際研討會,有人遞給他文化衫,讓他簽名留言。他寫:“謝謝觀眾的寬容”。

“這個日子,對別的人都沒有什么意義,只是那一天在我的戲劇生涯中出了些毛病。”于是之在《92·7·16》這樣寫,“它告誡我,從那以后我再也不要演戲了”

演出結束后,童道明趁于是之在后臺給觀眾簽名,拍了一張他的帶妝照片。那大概是王掌柜留下的最后影像。

《茶館》演出后,于是之不得不因為身體原因而告別舞臺。他的身體越來越差,除了語言障礙,思維也開始變得有些遲鈍。有一次他給別人頒獎,結果他竟然自己抱著獎品走下臺去。

1995年,于是之隨北京政協文史委員會去西北考察。行前,他的妻子李曼宜反復囑咐隨行的作家李龍云,讓于是之在外面“絕對不能寫字”,因為他有時候連簽名都會簽錯。一次簽名售書活動,他給一個小姑娘簽下自己名字,得知小姑娘年齡是六歲時,他在自己的名字下工工整整地簽上了“六歲”兩個字。

在延安的一次聯歡會上,一些客人見在座的竟然是大名鼎鼎的于是之,都希望他表演一個節目。他站起來模仿毛澤東的一段講話,念了一句就卡住了。在場觀眾全部愣住,他試著念了第二遍、第三遍,都沒念出來。

回到房間后,他當著李龍云的面說:“我這回真的完了。”然后號啕大哭。

1996年,人藝一批離退休的老演員共同演出話劇《冰糖葫蘆》。劇作家梁秉堃特意為于是之和老演員朱琳寫了兩小段過場戲,于是之的臺詞每句都不超過四個字,但還是表達不清。

就算如此,他還是堅持要演。演出當晚,他又卡殼了。朱琳見狀,替他講了臺詞,“你是不是找不著鑰匙了?”說完,牽著他下了臺。這就是演員于是之的最后一次演出。