另一種“東方主義”

張天潘

2010年到2013年這3年里,含有中國元素(講述中國故事、取景于中國,或有中國演員參演)的好萊塢電影多達10幾部,具有代表性的是《鋼鐵俠3》(取景北京永定門城樓,演員包括范冰冰、王學圻)、《007:大破天幕殺機》(取景上海與澳門)、《環形使者》(取景上海,演員有許晴)、《云圖》(演員周迅)、《變形金剛2》(出現中國牛奶)、《生化危機5》(演員李冰冰)、《登陸之日》(演員范冰冰)、《功夫熊貓2》等等,這還沒包括2006年的《碟中諜3》(取景上海、西塘古鎮),和2009年的《2012》(成為末日最后安全之地的西藏雪山,以及喇嘛、汶川地震等)。除此之外,好萊塢賣座系列電影《變形金剛4》已經計劃造訪中國取景拍攝,還有意選取中國演員加盟演出。為了進入中國市場、謀求更多票房分成,越來越多的好萊塢電影加入“中國元素”,甚至還產生了內外有別的“中國特供版”電影。前段時間上映《鋼鐵俠3》,就因其呈現的元素生硬而備受質疑。

這些中國元素的背后,是新的“東方主義”的成型。與愛德華·薩義德所謂的“東方主義”不同,其“異域”(關注作為東方的他者具有吸引力的一面,如旗袍、閨房、面紗、藝妓等,東方女性成為異域風情)與“敵視”(專注于作為東方的他者威脅性和可憎性一面,如暴君、原教旨主義、恐怖主義等,東方男性成為被妖魔化的對象)的對立特質有所松動。在當前語境下,隨著中國經濟的崛起,其中“敵視”一面被消解,以去政治化和正面化的“示好”構建了一種他者視域中的想象。歸根結底,其構成動力很簡單:極具吸引力的中國市場。

老套路:東方女性的身體消費

繼武打男星李小龍、周潤發、成龍、李連杰之后,在海外電影,特別是好萊塢電影中,中國元素更徹底地成為了消費東方女性,特別是女性身體的過程。從鞏俐、張曼玉、章子怡到許晴、范冰冰、李冰冰、周迅,一再重回1949年之前對中國旗袍、紙扇、婀娜窈窕的東方女性想象的窠臼之中。

學者孫萌在其文章《看與被看之間:華人女性與窺視快感》中指出,好萊塢電影里華人女性形象具有無窮多樣性和普遍相似性,而這些形象是一種東方的集體想象物的生成。由于地緣政治因素,東方女性在好萊塢電影中經常被符碼化,被視為性的象征。在電影中,女性身體意象,她的任意一個部位,已經成了正文本身。

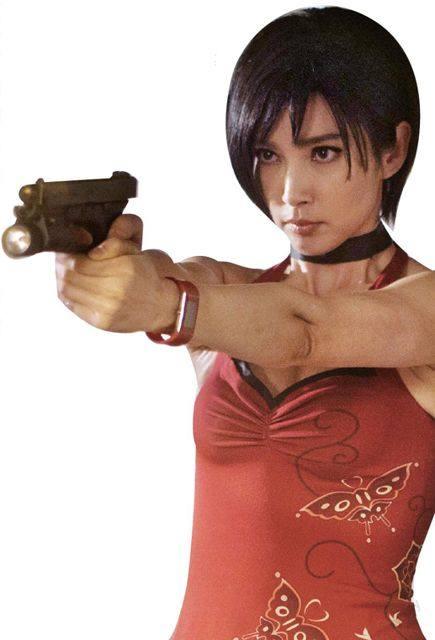

當然,在東方唯美的基礎上,也還增添了另一層想象與消費。以章子怡的奧斯卡電影《臥虎藏龍》為典型,東方女性的整體想象,在西方影視的形象中,大體都在身體的柔弱與性情的熱辣間,以二元分裂狀態存在。她飾演的玉嬌龍,強勢、武藝高強而又性感,但在“隨著劇情的發展中往往失去先前的活力,并且在畫面上以受束縛或無力的意象呈現”,這嚴重符合了西方對中國女性的審美想象。而這也很好地反映了西方以男性視角在二重地審視著東方女性:溫柔賢淑與嫵媚嬌艷的矛盾式并存。前者在《環形使者》中許晴的表現中反映得尤為明顯。許晴飾演的角色,在片中成為布魯斯·威利斯飾演的男主角的溫柔鄉,說話怡聲下氣綿言細語,總是一副莞爾微笑的表情。在《生化危機5:懲罰》中李冰冰扮演神秘特工艾達·王,她以一身紅色性感旗袍搭配利落短發出場,在片中身手了得,但更重要的是著意展示火辣的身材、玲瓏的曲線,而她就是西方想象中東方女性嬌艷性感的一面。

老牌帝國的憂郁與中國之崛起

去年上映(中國大陸為今年年初)的《007:大破天幕殺機》,則是一部意味深長的以英倫為背景的電影。片中除了講述英國這個日不落帝國、老牌工業革命強國在今日的憂郁惆悵之情外,頗堪玩味的還有片中過度的中國想象,如上海之夜燈火輝煌、澳門之夜奢靡璀璨。連觀眾都不禁驚呼:這片子把上海拍得比倫敦還美。尤其在澳門賭場(其實不是澳門而是在英格蘭倫敦附近的攝影棚)的戲份,整個過程充滿著極致艷麗的“中國紅”和“中國龍”,片中老邦德乘坐龍舟穿梭水上賭場之間,四周懸掛的紅燈籠在水波倒映下影影綽綽——在此,中國成為神秘的幕布。而法國籍的 “邦女郎”貝納尼絲·瑪爾洛雖然并不是東方女性,在充滿中國風的賭場中穿著類似旗袍的一襲長裙妖冶登場,同樣惹眼。

輝煌璀璨的“中國幕布”之間,充滿的卻是危險與殺機:在上海,高樓是令人失足喪命的險境;在澳門,兩只可怕的恐龍近親“科莫多巨蜥”,隨時準備著撕咬吞噬墜樓下來的人(巨蜥的存在,不禁讓人懷疑其是否隱喻著“中國龍”之崛起那令人畏懼的另一面)。在這部電影中,偏愛老爺車、不用先進技術、固執地認為飛刀比槍好用甚至不惜徒手肉搏的老邦德,在鄉下的老宅用著老爸的獵槍,加上兩個垂垂老矣的老頭老婦,種種景象,與整個片子的主題“Skyfall”(天要塌下來了)呼應,可以用“暮氣沉沉”來形容。除了對曾經帝國輝煌的無限懷舊和沉溺,也似乎講述了一個沒落“英帝”人民生活在水深火熱之中,而中國則是風景這邊獨好天上人間的故事。

同樣,在《環形使者》中,上海就被表述為一個讓片中主角浪子回頭的美好之地,盛世中國的華麗表征——高聳入云的東方明珠塔,鱗次櫛比的現代建筑,風景秀麗的黃浦江,古樸幽靜的小巷,繁華時尚的外灘。導演萊恩·約翰遜極盡吹捧之言辭:“上海這座城市獨有的開放視野,和科幻質感的現代建筑,在視覺上賦予了影片獨特的東方韻味,再配合影片所蘊含的東方哲學元素,讓人耳目一新。”這似乎也是好萊塢在電影中為數不多的一個嘗試:呈現出一個成為世界核心,具有絕對影響力的中國,使得中國成為影片中重頭戲份。這場面使得整部片子給觀眾講述的好像是:“美帝”已然沒有未來,中國則是不折不扣的人間天堂。

《鋼鐵俠3》則來得最為直截了當,甚至都不用端著裝著了。片中中國元素的4分鐘被內地觀眾戲稱為“中國特供”:王學圻飾演的吳醫生在中國版里有一閃而過的三場戲,范冰冰的角色甚至沒有名字。而北美版里,王學圻也只是跟主角打了個“你好”的招呼,另在一場群戲中閃過,范冰冰則徹底消失了,而保留最多的中國元素是“大彩電和手機廣告”。

看來,比中國演員要拉風的“中國元素”,大概就是幾個中國品牌的植入了。中聯重科的挖掘機出現在拯救鋼鐵俠宅邸廢墟的現場,吳醫生桌上的“谷粒多”惹人眼球,但后者在國際版里被刪除。據悉,該奶品的植入合約中明確要求需要以角色飲用、正面展示包裝的形式露出。而好萊塢電影公司并不允許在美國沒有上市出售的飲品出現在主角手上,但華人例外,因此《變形金剛2》里華裔演員手中有舒化奶。

結合上文所講述到的各種景象,可以發現,好萊塢電影中中國元素的興起,很大程度上還是器物上的,無論是讓西方流連忘返的建筑與自然風光,還是強勢插入的中國品牌,其實缺乏文化上的真正感召。這不僅僅是西方人的偏見,更是自身軟實力的不過硬。難怪2009年的《2012》會在片中插入那一句逗樂全場中國人的 “這樣的(造諾亞方舟)任務只有交給中國才能完成”的“表揚”語。

市場誘惑下的去政治化與文化示好

1984年,米高梅MGM公司拍攝的戰爭片《赤色黎明》,假想前蘇聯軍隊入侵美國。時隔15年后的2009年,米高梅又重拍《赤色黎明》,前“蘇聯紅軍”更替為“人民解放軍”,引發了一片爭議與關注。在華人群體嚴正抗議下,制作方將入侵美國的國家替換成別國。此外,2012年《黑衣人3》在全球公映。該片在中國國內上映時,反面角色中國人和主人公在紐約唐人街槍戰的情節被刪除。可見,對中國的形象塑造,已經不得不轉變思路與作風了,連一些細枝末節也被處理得干干凈凈——又如《碟中諜3》上海民居窗前晾衣桿上的衣服、西塘居民搓麻將的鏡頭等,都被刪減。

一個龐大的中國電影市場,成為人人虎視眈眈的香餑餑,對于海外片商特別是好萊塢片商來說,寧可被本國的觀眾看不起,也不敢得罪中國市場,和大把大把的人民幣過不去。票房成為指揮棒,在逼迫片商們正視東方,國家關系間的“政治正確”大行其道,其他的一切靠邊站。

當然,大量的中國元素在海外電影中出現,除了中國經濟上的崛起與電影市場的吸引力,也與政策有關。“合拍片”新政策要求:“中方出資比例一般不少于1/3;必須有中國演員擔任主要角色;需要在中國取景。”這個政策的限定加上經濟和市場的三元素,將來必然會有越來越多的中國元素片子出現。

于是,曾經很多人憂心忡忡“文化入侵”,或者學術意義上葛蘭西所謂的文化霸權,正在發生著吊詭的變化。在全球化語境下,意識形態差異淡化,去政治化成為主流,“文化入侵”與“文化霸權”事實上在電影的表現越來越少彰顯了。相反,對中國及中國文化示好,展露無遺,甚至示好過火得有些驢唇不對馬嘴。這種過量“雞血”有時連中國觀眾都不買賬,比如《鋼鐵俠3》與《環形使者》的中國特供版刻意穿插中國元素,就并不討好。在大部分的電影中,中國的反派角色越來越少,中國負面的形象展示也日漸減少,在劇本或后期剪輯中,為了順利進入中國市場,也會主動揮刀做各種自宮。

盡管如此,這種示好與中外有別的差異電影版本,都在說明一個十分明顯的問題:一種新的東方主義正在電影與電影之外形成,印度則有《貧民窟里的百萬富翁》作為案例。薩義德在《東方主義》中說:東方幾乎是被歐洲人憑空創造出來的地方,它是一種西方人藐視東方文化,并任意虛構“東方文化”的一種偏見性的思維方式或認識體系,風光旖旎異國情調的背后,更多的是落后愚昧野蠻的展示。

但到了21世紀的今天,這種東方主義已經銷聲匿跡了,至少在“敵視”或偏見方面削弱了。在政治與意識形態讓位之后,是經濟與市場的風光無限。東方尤其是作為代表的中國,富裕但不一定文明、美麗但并非美好,它不再是貧困落后愚昧之地,而是像暴發戶式的讓西方人又愛又恨。一番經過刻意營造,讓東方人自己喜歡的東方形象被展示出來——只要他們能興高采烈地走入電影院,貢獻數以億計的票房。這未嘗不是一種新形態的“東方主義”。