一定要公開透明

王琳

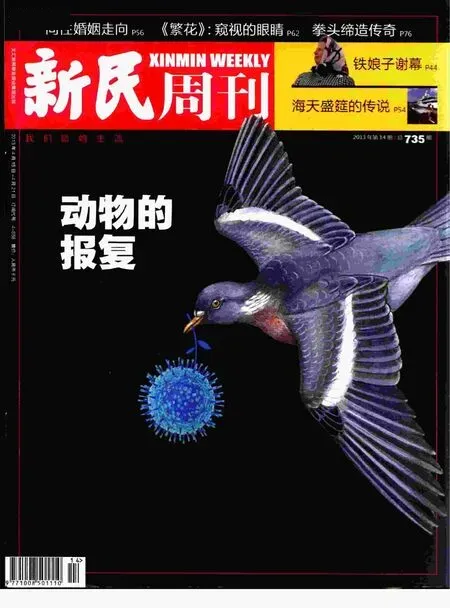

在SARS爆發10年之后,H7N9禽流感疫情又突如其來襲擊了中國。4月8日發布的官方數據顯示,全國共發現21例人感染H7N9禽流感確診病例,死亡數字也上升到6例。

疫情襲來,公眾最關注的就是與疫情相關的信息披露。10年前,我們曾有過因瞞報而致疫情擴散的慘痛教訓。SARS疫情前期,“信息的不透明和不真實產生了災難性后果”。這樣的論斷,既是反思,也是糾偏。SARS留給我們的最大遺產,并不是“亡羊補牢”式的善后,而是立足于公眾知情權的政府信息公開制度。

也正因為有了前車之鑒,公眾在對待政府披露的公共信息上,不免會多了幾分懷疑。如果職能部門只是滿足于相比10年前信息披露“更快、更全”,那么政府作為與民眾期待之間的落差必將被擴大。

連日來,我們看到的禽流感疫情信息披露,固然沒有了SARS前期的茫然無措、進退失據,但可以改進的空間仍然存在。對政府信息公開的評價標準,并不是“比以前進步了”,而是與控制疫情的需求,與公眾對于知情權的渴求以及與政府所肩負的公共職能比,是否足夠。一個一度引起質疑的例子是,相比起在檢驗、確認和公開H7N9上的謹慎,有關部門證明禽流感與黃浦江死豬無關卻只用了一天。公眾不是不贊同應有的謹慎,而是希望在謹慎披露、真實披露、科學披露上,相關部門能夠一視同仁。另一個在橫向比較中產生的批評則是,相比起亞馬孫大潮或東非動物遷徙,難道發生在我們身邊的禽流感疫情不應該更受重視?自然,也沒人會反對官方媒體關注全球化,這種批評的指向實是媒體在信息選擇上的輕重緩急。主流官方媒體的缺位勢必導致各種小道消息在橫向傳播中得以放大,從而加重公眾的恐慌心理。

隨著政府對疫情的信息披露進入日常化,各種防治救助的信息也迅速堆積。公眾在面對信息的海洋時,又產生了新的焦慮:究竟該信誰?

應當承認,在疫情面前,公眾、媒體、市場、政府都各有其責。良好的應對,必有這四者之間的良性互動。這也要求政府的信息披露必須跟上時代發展的步伐。今天的輿論場,不再是官方獨占。自媒體時代,政府仍是最重要的信息發布主體,但卻不是唯一的信息發布者。政府的信息披露不應再限于將下級上報的信息進行匯總后報告給公眾,還得關注社會關切和輿論聚焦,對集中的批評和質疑應迅速進行回應和釋疑。

也可以這么說,在當下的輿論環境中,“諱疾忌醫”的信息披露早已無立足之地。政府做到了常態化的信息披露,也未必就等同于做到了信息的透明和真實。因為無數的自媒體每時每刻都在與政府信息進行校驗和競爭,這倒逼相關職能部門在信息披露上不能有絲毫的懈怠與僥幸。

相對于傳統媒體時代的被動式接受,公眾已將聽信的主動權牢牢操持在自己手中。對于公眾來說,理想的狀態當然是“不信謠、不傳謠”,從自己出發做好疫情預防。每個理性的公眾都應該這么做。但基于以往的教訓或基于生活經驗所產生的“不信”,又在輿論場上極為普遍。這需要在官民的良性互動中逐漸恢復互信。

政府永遠不要去抱怨公眾的“不信”,而應該以更開放的姿態、更積極的作為去努力塑造信任。對于具體的職能部門和官員而言,10年前的信息披露失當,并不是那些責任官員們的事,甚至也不是早已過去的陳年舊賬。政府其實是一個整體,官場上的后來者也必須承受、也只能直面當下的輿論生態。如果我們把這些年來在政府信息披露上所發生的變化稱之為“SARS型革命”,這種變化的最大意義就是還原了政府的公共服務本色。政府的信息披露主要是面向公眾,而不只是面向上級。面向上級,則必然會催生出揣摸上意的“報喜不報憂”;面向公眾,則只能立足于滿足公眾知情權和踐行公共服務職能。

(作者為海南大學法學院學者)