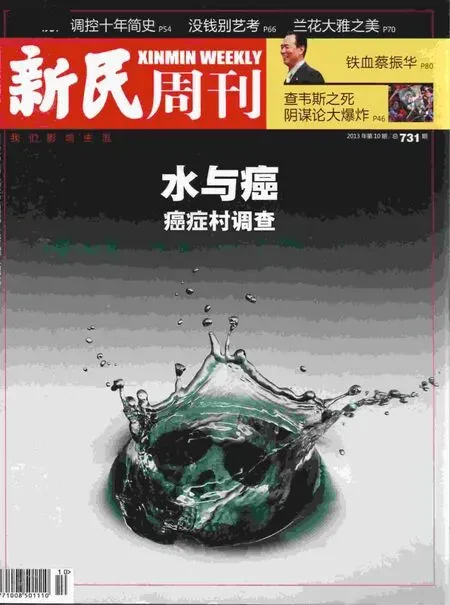

地下水污染正在整體惡化

黃祺

今年“兩會”,環境問題被提及的次數前所未有地頻繁,“中國水危機”一詞終于從民間、專業領域,變成“兩會”焦點。

引爆此輪環境討論的,除了頻繁出現的嚴重霧霾,還有網友舉報濰坊企業向地下非法排污事件。

有一些數據,雖然早已進入中小學課本,但卻在很長一段時間因追求經濟發展速度而被淡忘:中國是全球水資源最為匱乏的國家之一,中國擁有全球20%的人口,但淡水只占全球的7%。我國人均水資源量只有2100立方米,僅為世界人均水平的28%,比人均耕地占比還要低12個百分點。

過去有一種觀念是,發展經濟必然要犧牲環境,而水污染是經濟發展過程中無法避免的現象。但問題是,經濟發展與水的關系已經陷入惡性循環,水資源短缺將制約中國的經濟發展,水污染帶來的健康代價,也會拖慢經濟發展的速度。

中國水危機,已經成為中國一個無法回避的問題,但與空氣治理一樣,要想讓水質得到改善,需要漫長的過程,而這樣的過程,必然還會遇到阻力。

不只是濰坊

2月11日,一條內容為“山東濰坊許多企業將污水排到1000多米深的水層污染地下水”的微博被網友熱情轉發,雖然舉報消息并沒有附帶確鑿的證據,但更多人“寧可信其有”。這樣的心態并不奇怪,剛剛過去的春節期間,不少人在網絡上感慨自己的老家青山綠水不再,兒時戲水的小河如今色如醬油。水污染隨處可見,公眾對水污染的憂慮,早已積聚在胸。

舉報出現后,濰坊市環保局很快于2月15日下發通知,要求各縣市區和市屬各開發區實施全面拉網式排查,截至2月17日,排查企業715家,暫未發現帖文反映的問題。有網民質疑,兩天排查715家企業,簡直是“神一般”的速度。

有媒體將這樣的質疑拋給濰坊市市長劉曙光,他回應稱,“我可以很負責任地講,排查是嚴謹、深入和細致的。”劉曙光說,目前尚未發現有地下水污染問題。

網友的舉報未被查實,但并不意味著不存在企業向地下排污的情況。

公眾環境研究中心主任馬軍,多年關注中國水污染問題,十多年前根據對水污染的調查,出版了《中國水危機》一書,如今,“水危機”這樣的提法已經從民間走向高層。在公眾環境研究中心的網站上,各地環保部門查處的水污染違法案件會被匯總,制作成“中國水污染地圖”向公眾公布。

馬軍告訴《新民周刊》,像舉報者所稱向1000多米深層故意排放污水的情況,目前在環保部門記錄中暫時未見,但是,企業通過滲坑、滲井排放污水的案件,已有多起被環保部門查實。除了工業排污,還有一些北方農村,將生活污水排入滲坑,讓污水自然滲入地下,這樣的方式甚至還被當做一種污染處理辦法。此外,在西南地區,也有企業通過溶洞等特殊地形排污的違法記錄。

舉報風波中,有人提出國外有一種污水處理技術就是向深層地下排污。對此馬軍解釋說,西方一些國家的確嘗試過深井灌注排污的技術,但這個技術的使用需要苛刻的條件。比如,深井灌注區要有特殊的地質條件,灌注的巖層高度封閉、高度穩定,實施這樣的技術還要配備法規,要有長期、嚴謹的調研和論證。況且,即便在發達國家,深井灌注也是一個存在很大爭議的技術。

關于濰坊對這次網友舉報的處理,馬軍認為未能顯示出地方政府和環保部門的“誠意”。“濰坊應該借這次機會,排查企業向地下排污的問題,而不是說只查有沒有1000多米的深井排污。”

惡化的地下水

山東省聚集了眾多高能耗企業,廢污水的排放量和危險廢棄物產生量居全國前列。是擁有最多國家監控的重點污染源企業的省份之一。

“其實我們比網民更關注當地生態環境。”劉曙光在“兩會”期間接受媒體采訪時這樣說。不過,公眾有理由懷疑官員們的誠意,濰坊的處理方式,與過往眾多環境事件后地方政府的表現類似,地方政府更急于撇清責任,而不是開展治理。

在馬軍看來,地下水污染的嚴重程度長期被忽視,地下水污染情況比地表水更加嚴重。“如果說地表水污染整體不容樂觀,局部有所改善的話,地下水污染則是整體處于惡化的趨勢。”

與肉眼可見的河流、湖泊相比,地下水無法被普通人觀察到,而官方對相關調查數據的公開又非常鮮見。但對于廣大的中國北方地區來說,由于部分飲用水來源于地下水,地下水水質與居民健康緊密相關。

國家發改委副主任杜鷹在全國政協十二屆一次會議記者會上提及,地下水是各種用水的一個重要來源,占中國全部用水量的20%左右。南方主要用徑流(降雨及冰雪融水在重力作用下沿地表或地下流動的水流),而北方用地下水更多一點。“北京、河北這一帶,地下水幾乎占工業、農業和人民生活用水總量的50%以上。”

馬軍介紹說,中國地下水污染北方比南方嚴重,原因有多種,一個是北方地區地表水污染情況嚴重,像海河流域,幾乎找不到干凈的地表水,這些已經被嚴重污染的水滲入地下,就會污染地下水。另一個原因是,北方地區地下水超采嚴重,華北平原已經形成了世界上最大的地下水漏斗區,地下水水位偏低,更容易吸引地表水滲入地下。

地下水污染的后果比地表水更加嚴重,馬軍說,地下水污染的修復比地表水更難,特別是深層地下水,污染幾乎是不可逆的。

馬軍坦承,目前對中國地下水污染狀況的判斷,僅依靠現有的公開數據,而這類數據非常有限。

輿論的強烈關注之下,關于地下水的部分官方調查數據終于呈現在公眾面前。《中國國土資源報》報道,中國地質科學院水文環境研究所實施的國土資源大調查計劃項目——《華北平原地下水污染調查評價》已經通過專家評審。

這份報告顯示,華北平原淺層地下水綜合質量整體較差,且污染較為嚴重,直接可以引用的Ⅰ-Ⅲ類地下水僅占22.2%,經適當處理可以引用的Ⅳ類地下水占21.25%,須經專門處理后才可以利用的Ⅴ類地下水占56.55%。深層地下水綜合質量略好于淺層地下水,污染較輕。

另據環保部2011年10月28日發布的《全國地下水污染防治規劃(2011-2020年)》,2009年,經對北京、遼寧、吉林、上海、江蘇、海南、寧夏和廣東等八個省(區、市)641眼井的水質分析,水質Ⅳ-Ⅴ類的占73.8%。

公開“機密”

就像土壤污染調查數據仍被環保部門稱為“國家機密”一樣,地下水污染情況也長期處于“秘密”狀態,輿論倒逼之下,相關機構開始對水污染信息公開表現出積極的態度。“希望地下水信息有更多的公開,就公布像PM2.5數據一樣,公開信息并沒有之前想象的那樣危險。”

中國各地區在2012年中陸續公布PM2.5數據,如今,很多人已經習慣了參照PM2.5數據安排自己的生活。但在公布之前,也曾出現激烈的爭論。反對的聲音認為,公眾如果了解了空氣污染的惡劣程度,會“受不了”。馬軍認為,PM2.5的發布對于環境治理只有好處,這些數據不僅給產業調整、環境監督提供的依據,更是給地方政府無形的壓力,讓它們能夠重視空氣質量。

“信息公開是第一步。中國的環境問題往往卡在一些關鍵難題上:判決執行難,無法突破地方保護;社會監督難,因為環境問題技術性強;環境訴訟難,證據難搜集。如果有公開的數據,上面這些難題都可以找到破解的辦法。”馬軍認為,全面的信息公開,首先有利于公眾參與對地下水污染的監督,而公眾參與,是解決環境問題最好的辦法。

與幾年前相比,公眾參與環境監督的熱情越來越高。2月16日,回到家鄉的浙江企業家金增敏發微博說,浙江省瑞安市仙降街道橡膠鞋廠基地污染嚴重,污水直接排入河流。環保局長要敢在河里游泳20分鐘,他拿出20萬。金增敏邀環保局長下河游泳很快變成一個“模板”,此后,樂清、瑞安、蒼南等地環保局局長頻繁被網友懸賞“下河游泳”。

如果包括地下水情況在內的水污染信息可以像PM2.5一樣發布,公眾的監督將變得“有的放矢”。

美國污水深灌實驗

20世紀30年代,美國石油公司率先采用一種深井灌注技術來處置石油和天然氣生產過程中產生的鹽水和其他廢液。到50年代左右,化學和鋼鐵工業也開始了把化學廢料灌注到深地質層的嘗試。

成熟安全的深井灌注技術,是在地質結構符合條件的情況下,采用多重密閉的材料構建一個非常深的灌注井,通過高壓泵將灌注液排入封閉的、尚有巨大利用空間的第四類環境介質——地質儲存空間,與地下飲用水資源保持足夠的安全距離,使廢棄物不再參與人類和生物的物質循環,從而達到安全處置廢液的目的。

但是在早期階段,由于當時認識和管理不足,灌注井的建造以及運行中,都有可能因技術落實不到位而出現問題。美國曾出現過幾次影響較大的灌注事故。

1966年在科羅拉多州,一家軍工企業在利用深井灌注廢液過程中,由于壓力過大引起了地震;同一時期,出現了第一份地下飲用水遭受污染的報道。到20世紀70年代初,又發現某造紙廠的灌注廢液從廠外一定距離的廢棄油井中溢出。

政府意識到,不斷增多的地下灌注活動必須受到嚴格監管。因此,1974年,美國國會通過了保障美國公眾飲水安全的主要法規——《安全飲用水法案》,要求美國環保署制定地下灌注控制計劃,以確保地下飲用水源的安全。

1980年,美國環保署頒布了《地下灌注控制法規》,指出煉油、金屬制造業、化學品生產、制藥、商業污水處理、市政污水處理以及食品加工等領域的危險廢物,其他工業和市政廢液、放射性廢物可以灌注到所有地下可飲用水源之下,但原先灌注液所通過的三層安全保護管道必須提高到六層。

按照注入液體類型和注入地層的不同,環保署將灌注井分為I—V類5種不同類型。在大湖地區典型的灌注井深1700英尺至6000英尺(518米—1829米),在海灣沿岸深度為2200英尺至12000英尺(671米—3658米)甚至更深。

2007年,中國地質大學水資源與環境學院的陳宏坤等人在《地下灌注技術及其在美國的應用》一文中解析,對于風險最大的I類灌注井,美國采取的防范措施也最嚴格。自從1974年美國開始嚴格管理地下灌注井以來,沒有再發生過由地下灌注引起的嚴重的環境污染事故。

1989年,美國環保署應國會要求完成的一項風險研究認為,與地表填埋、貯存罐藏或焚燒等其他處置技術相比,深井灌注技術對于人體健康和環境所構成的危害極低,可能造成的危害風險最小。

美國環保署2009年的數據顯示,處理工業危險性和無危險性廢液、市政廢液的I類深井總數超過500口,用于處理石油和天然氣采掘過程中伴生鹽水的II類深井超過14.7萬口,當時全美約89%難以處理的危險工業廢液均通過深井灌注方式來進行處置。

完善的法規和嚴密的管理讓美國在地下灌注方面保持了安全運行30年的紀錄。

深井灌注技術在中國是否可行?從2003年起,中國國家環保總局同美國環保署開展了地下灌注與監控技術研究與合作;2006年中國環保部開展了地下灌注科研示范項目。但遺憾的是,我國尚未制定控制深井灌注行為的法律法規,也沒有明確的部門對其實施監管,這都給深井灌注的推廣帶來了難度。

(樂悠)