名媛之前世今生

埃莉諾

愛情高于才情

“名媛”是帶著香水味和珠寶氣跳入人們腦海的字眼。它來自西方,但也能從中國古代典籍中找到蹤影。清代李漁的《風箏誤·艱配》中有“嬋娟爭覷我,我也覷嬋娟,把帝里名媛趕一日批評遍。”

這個詞大行其道還是在民國。 “名媛”成為對有身份有地位的女人的雅稱,它和“名門閨秀”意義上稍有不同,后者深居簡出,而前者一般會活躍在一些交際場合。

老上海的“名媛”是時代的一道風景線。平等民主等現代理論西風東漸,世家女子有機會同男子一起上學,甚至出洋念書,出入社交。名媛必須自身具備一定學識和修養,某些方面的造詣不下男子。

但名媛并非是女學究,厚重艱深的知識不適合她們,以《圍城》中的話來說,要會“聰明地偷懶”。林徽因、陸小曼、合肥張家四姐妹等才情過人的女性才是這一款。

名媛的才學與其說是經世濟民、著書立說的學問,不如說是一張豪門通婚入場券。娶得了名媛的男士大都根基不俗。這些先生們需要一位中西融通,娘家有廣博關系網的太太相助開拓事業。

嫁人后做個深居簡出、在家相夫教子的傳統太太,未免太浪費從小培養的見識和眼界,名媛都有豐富的社交生活和一定的社會知名度。

資中筠不喜歡別人稱她名媛。她父親是銀行家,外祖父在江浙當過地方官,有幾代人的家世積累,本人在清華畢業,精通英語、法語,才學過人,從哪方面看都符合名媛標準。但在那個年代看來,名媛的頭銜多少有著交際花的意味。

名媛與交際花可能同樣活躍于社交圈內,但不同的是,通常交際花無正宗族譜家史,而且婚姻狀況曖昧,交往對象復雜。名媛的社交檔次要高得多,沙龍座上談笑有鴻儒,往來無白丁,就像冰心在《太太的客廳》中影射的林徽因。

名媛雖然大都多才多藝,但是出名的幾個皆因多彩的情史,或是倚傍丈夫名聲。很多人記得林徽因與徐志摩的緋聞,但背不出林徽因的詩;津津樂道沈從文苦追張兆和的過程,卻沒看過張兆和的作品。究其所以,當時的大多數名媛雖然知名度高,但終是事業上缺乏個人建樹、社會地位上沒有獨立性的女性。

拋頭露面爭女權

從深閨走向社交舞臺,從主婦變成名媛,民國年代名門女子形象的轉變源于受教育權的普及,而這正是西方女權主義風潮帶來的發展。

19世紀末,第一次工業革命帶來了女權運動的萌芽,瑪麗·沃斯通克拉夫特(Mary Wollstonecraft)的《女權辯護》開啟了200多年女權運動歷程。她在書中為女性要求與男性同等的工作權、教育權、政治權和投票權,強調男女兩性在智力和能力上沒有區別。

少數男性學者站到了女權陣營,穆勒1869年出版了《女性的屈從地位》,提出女性沒有理由被排除在領導職位之外,他提出只有在女性有了選擇的自由之后,才能知道她們的“自然”能力是什么樣的。

女性政治權利的基礎是受教育權。對女子智力的質疑在學術界持續很久,1868年劍橋大學為女生提供了單獨的考試,引起女權主義者激烈爭論。一戰后很多女童直接進入原來只收男童的學校。

西風東漸,隨著中國民族民主革命發展,男性紛紛著書立說反對封建社會對女性的壓迫。1922年,梁啟超作了以“人權與女權”為題的演講,認為女權運動應是“學第一,業第二,政第三”,特別強調女學的重要性。

但知識分子的摩登做派只有些許象征意義,女學的普及并沒有立即推動女性政治地位的提高。

西方女權主義先驅在手銬和警棍下爭取到了選舉權。1918年,英國規定30歲以上女性獲得選舉權,到1928年女性最終獲得同男子同等的選舉權。1920年8月美國女性的選舉權被載入美國憲法的第19修正案。歐美國家女性大多在第一次世界大戰之后取得了選舉權。

中國女性實現政治權利比西方晚得多。1912年袁世凱政府規定,選舉權和被選舉權為男子獨享;教育司長史寶安聲稱:“女子參政不適合女子生理及本國國情,女子以生育為其唯一天職。”

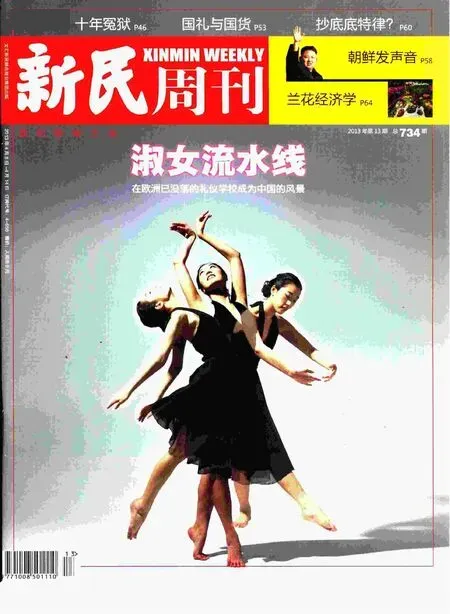

名門女子獲得了受教育權后,對自身的角色定位也只是“有知識的女主人”。念過洋學堂的小姐嫁人時有了更多資本,女塾最重視家政課、音樂藝術等課程,像是一條生產“太太”的流水線。

名媛的特質是優雅、有學識、善社交,但普遍漠視政治。就像沃斯通克拉夫特說過的,男性讓女性“保持無知的狀態而美其名曰天真”,成為“文雅的家畜”,要求女性“有迷人的溫柔,用服從來取得支配權”。

但隨著革命觀念逐漸深入人心,也有一些女性在受過西方教育后,開始不滿于現狀。出身大資產階級的名門淑女為爭取女子權利而走上社會舞臺,涌現不少領風氣之先的名媛。顧維鈞的第二任夫人黃蕙蘭憑借娘家的財力和自身的社交手腕幫助丈夫的外交事業,提升了中國的外交形象。女性在商界也表現不俗,如果說陸小曼和友人開辦女子服裝公司是玩票性質,董竹君創立錦江飯店卻是一展女性經商的非凡才干。追求婚姻自由也成為一種風潮,比如與名伶周信芳私奔的富家千金裘麗琳,還有“百貨大王”之女郭婉瑩。

民國時代“名媛”的流風余韻在1949年后進入了故紙堆。如今新富階層沾沾自喜,“名媛”又成寵兒。

古時認為“做官三代,方會讀書吃飯”,沒有幾代世家之風的熏陶,是不會被稱為名媛的。而1949年以后各階級之間的差別消除了,沒有真正意義上的貴族,“名媛”有了更寬泛的概念,基本上等同于富家女。

其實這和“名媛”最初的概念很像。根據美國社會學家T.Veblen的研究,“名媛”產生的背景是19世紀末、20世紀初的工業革命。當時出現一群不具貴族血統的新富階級,因投資金融事業一夜致富,這些暴發戶的妻子女兒為了向世人炫耀財富,身著華服出入社交場合,躋身上流社會,由于不具有伯爵夫人、公主等貴族稱謂,被統稱為“名媛”。

也就是說,“名媛”追本溯源就帶著暴發戶的色彩,并沒有純粹的貴族血統。追古撫今,何其相似。

是真名媛自風流

以“性解放”為標志的第二代女權主義者生產了許多單親母親和問題兒童,并導致艾滋病流行。這些為批駁者提供了口實:女權理論表面上在為女性爭權益,實際上在制造大量生活不幸福的“剩女”,反而毀了女性終身。學者們對比現在與50年前的女性時指出,現在女性的幸福感遠不及當年。

改革開放后很長一段時間內,西方女權主義者給中國人的印象就是“悍婦”加“蕩婦”。如今“女性解放”之類的字眼聽起來已經很遙遠,人們總是對老派女性主義者譏笑一番又表示憐憫,將她們的行為歸因于情感上的失意。女人們總被善意提醒,追求事業上的成就和接受高等教育正在導致女子“男性化”,讓男人敬而遠之。

這一輿論導向使有上進心的女性窘困不安,以為自己正在喪失女性魅力,離幸福越來越遠,“女性意識”自覺地在知識女性中漸漸彌散開。找一個好夫君似乎重新成為女人生命中的主旋律。

如何找一個好夫君?女性特質再次被強調,柔媚低順淑女似乎又有了市場,這個世紀的女性正在把上個世紀女權主義者爭來的權利放走。

但是做個循規蹈矩的木美人真的有意思嗎?電影里“舉止乖張”的茜茜公主從來沒有得到過皇太后婆婆的喜愛,但贏得了年輕皇帝和觀眾的心。懂規矩但不會被規矩束縛,擁有自由精神,才是真正的名媛做派。人們喜歡不拘一格的戴安娜王妃,贊賞《羅馬假日》里儀態萬方的公主,能用各國語言和貴賓問好,但她一時興起也會逃出皇宮,剪一頭短發,和陌生男子逛街吃冰淇淋,在夜市拿折凳掄人。

別忘了,宋慶齡也曾在女仆的幫助下跳窗,與孫中山一起出走呢。