理想主義者的女朋友

馬蒞驪

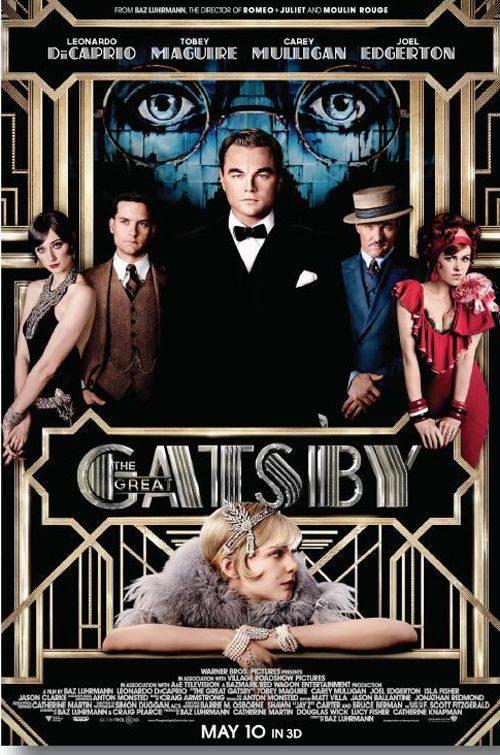

十幾年前第一次讀到《了不起的蓋茨比》的時候,覺得那不過是一個普通的情愛故事。然而,浮生若夢,為歡幾何——我是如此后知后覺,直到這次電影新映,再重溫小說,隔了十幾年的光陰,才從滿紙滿屏的煙嵐中咂摸出一名理想主義者必然的悲哀與無奈。

時間會讓一切的堅持變為品質,也讓人分辨出哪些品質是真正值得堅持的。菲茨杰拉德說:“給我一個英雄,我就會給你寫一出悲劇。”在這部充滿英雄主義的悲劇里,他讓他的男主角心甘情愿地“獻身于一種博大、庸俗、華而不實的美”,而與此相映襯的一處閑筆,用來形容小說里的那個起到串場作用的、重要的女配角喬丹——“喬丹少年老成,不會把早已忘懷的夢一年又一年地放在心里。”這冷靜得近乎冷酷的對照,叫人不得不重新審視理想和現實之間的距離,以及堅持的意義。

對于生活的想象和期待,決定了我們的生活態度。法國有神論存在主義者馬賽爾說:“生活與其說是一個亟待解決的問題,不如說是一個有待探索的奧秘。”現實主義者的人生態度,是以一種求解數學方程題的姿態來面對生活,我們可以輕易地剪去所有不符合我們欲望訴求和現實生存準則的枝條;而渴望探險、把命運交給那充滿著不確定性的未來的,屬于理想主義者。

只是,這個世界對于理想主義者從來都不友好,每一個理想主義者結果總會發現自己撞得頭破血流。你憧憬流浪,卻總有你無法抵達的地方;你心懷柔情,卻總有你觸及不到的內心。人生莫不如是。所以理想主義者在每個時代都是珍貴的,雖然他的夢想可能完全配不上他的付出;所以作者會在蓋茨比的名字前面寫下“The Great”(了不起)兩個字。

不過蓋茨比的這種“了不起”,在最新版的電影里略顯成色不足,問題還是在女主角黛西的演繹上。我所看到的兩版電影的女主角,都抵不上我對于黛西這個人物的想象:1974版里的米婭·法羅的表演過于賣力、裝腔作勢,讓蓋茨比的鐘情顯得像一個不太厚道的笑話;而這一版本里的黛西,又過于蒼白、被動和無邪,蓋茨比的形象因而淪為一個胡攪蠻纏的癡情郎——尤其是對于那些沒有讀過原著的觀眾,幾乎無法理解蓋茨比愛情背后的理想隕落的哀傷。

雖然對于《了不起的蓋茨比》的討論,常常脫不開1920年代的美國,脫不開那個繁華背后搖搖欲墜的美國夢,也脫不開菲茨杰拉德和妻子吉爾達的故事原型;但這實在是一個超越時代與國別的故事。

我的一個同學,有一兩年患上了抑郁癥,整夜整夜地失眠。當時她剛工作沒幾年,所處的又是個很復雜的行業,只覺得世界如此虛假,人生如此短暫,卻為了謀生做著許多毫無意義的事情……和1920年代蓋茨比的“美國夢”一樣,八九十年后的中國夢,一樣是碎了一地。

有時我想,如果小說沒有這樣戲劇性的結尾,沒有車禍和謀殺,被黛西拒絕的蓋茨比又將如何生活呢?夢醒后的他,是會選擇和這個世界同流合污呢,還是會像我的那位同學依舊真實地生活,只是對所有虛假的東西多了一些耐心和體諒?可惜,菲茨杰拉德并沒有給蓋茨比一個再次選擇生活態度的機會,這也使得蓋茨比永遠活在一種壯志未酬的悲劇之美中。

現實卻常常是一種狗尾續貂。

我們都知道,那位娶到了黛西的蓋茨比后來的故事:菲茨杰拉德稿酬優渥,卻始終滿足不了揮金如土的吉爾達,而他的黃金時代也隨著美國黃金時代的逝去而一同逝去;吉爾達后來一直住在精神病院,并在作家死后七年的一次火災里喪生……這樣的結局,不僅叫人聯想到蓋茨比小說結尾處的那段話,后來也成為夫妻二人的銘文:“于是我們繼續奮力向前,逆水行舟,被不斷地向后推,直至回到往昔歲月。”