這是一個成長的故事

〔美國〕威林·戴維森/訪 楊柳川/譯

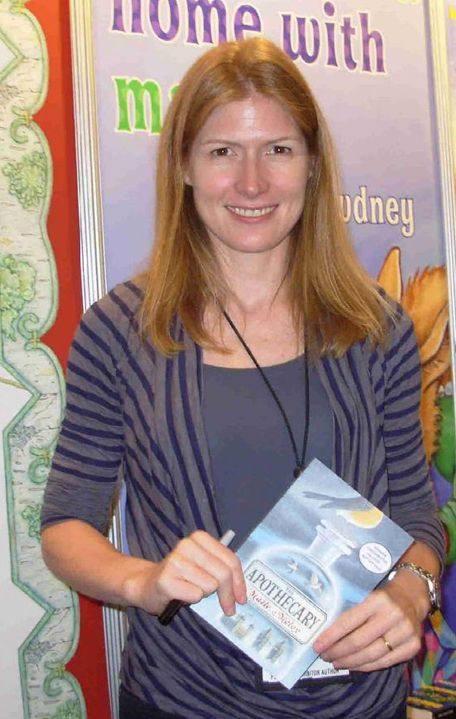

麥莉·梅洛伊(Maile Meloy),1972年出生于美國蒙大拿州首府赫勒拿市,1994年獲哈佛大學學士學位,2000年獲加利福尼亞大學歐文分校小說藝術碩士學位,現居洛杉磯。短篇小說集《兩者得兼》(Both Ways is the Only Way I Want It,2009)獲當年《紐約時報·書評周刊》十佳圖書獎,并被《洛杉磯時報》評為年度最佳圖書;第一部兒童讀物《藥劑師》(The Apothecary,2011)獲2012年美國兒童文學獎,并被《出版周刊》評為年度最佳兒童讀物。此外,還曾獲評英國柑橘文學獎、《巴黎評論》阿迦汗小說獎、美國筆會/馬拉穆德優秀短篇小說獎、美國藝術與文學學院頒發的羅森塔爾基金會獎、古根海姆獎,并兩次獲得加州圖書獎。2007年,英國文學雜志《格蘭塔》將麥莉·梅洛伊評為美國最優秀的年輕小說家之一。

梅洛伊的創作生涯始于短篇小說,作品頻頻出現在歐美各類知名刊物上,是《紐約客》、《紐約時報》、《巴黎評論》和《格蘭塔》等名刊的常客。除前面提到的三部作品外,另出版有短篇小說集《幾乎愛上》(Half in Love,2002)、長篇小說《騙子與圣人》(Liars and Saints,2003)和《家有小女初長成》(A Family Daughter,2006)等。梅洛伊的散文也別具一格、頗有建樹。

《婚儀代理人》(The Proxy Marriage)中的故事發生在21世紀美國東征西戰的近十多年里,由于戰爭,許多年輕人沒法和心上人去登記結婚,因此,美國的某些州就有了“代理結婚儀式”的法律。故事的主人公是一對青年男女,他們受委托代別人舉行了很多次結婚儀式,自己卻在經歷了很多感情挫折后才結出幸福的果實。兩人平凡的愛情故事是當代美國年輕一代純潔、真摯愛情的縮影。

◇《婚儀代理人》中涉及到了法律細節。你在哪兒找到兩個代理人代替結婚雙方舉行結婚儀式的法律依據的?那時你是不是立刻意識到這是很好的素材?

◆我先生2008年在《紐約時報》上看到一篇關于蒙大拿州代理婚儀的小說,就把它拿給我看。小說中的兩個代理人,女方是律師那無聊的女兒,穿著風帽衫;男方是她一個已婚的朋友,還帶著孩子。我喜歡這篇小說,當時它只是使我想到蒙大拿州的婚姻法真是非常奇怪而寬容。今年夏天之前,我們在蒙大拿州結了婚,一家人在水上游玩了五天。離家前五分鐘,我告訴伯伯我們打算結婚,想請他通過筆記本電腦在網上給我們主持婚禮,他以正式主婚人的身份就可以主持。為了舉辦這場婚禮,他在篝火旁戴上了專用“婚禮帽”。但后來我們發現不必請他來主持婚禮。在蒙大拿州,一對夫婦只要宣布他們結婚就行了(只要新郎是男人,新娘是女人。我在寫這篇小說時就是如此)。而且,只要你相信某人有能力為你們舉行婚禮,就讓他們做好了。后來我從《紐約時報》上得知,你甚至不必自己到場也可以結婚,我覺得特別有趣,這與我所知道的常識并不矛盾。

去年秋天,我和安·帕奇特在澳洲參加巡回書展。她剛剛寫完一篇關于婚姻的長篇文章,我告訴她代理婚儀的法律。她說:“那會是個很好的短篇小說。”今年春天,我坐下來正式動筆,開始一遍又一遍地構思擔任婚儀代理人的年輕人。

我寫這篇小說時,打電話給在蒙大拿州當律師的父親,問他關于代理婚儀的法律,他竟然一無所知。他查閱法律文件后發現,他在蒙大拿州立法機關任職時,即20世紀70年代,曾參與制定了這條現行法規。只是他忘了。起因似乎可追溯至屬地法規,該法規規定,婚姻是一種契約,代理人可以代當事人簽訂契約。我問父親為什么蒙大拿州允許婚儀雙方可以由別人代理,而其他州卻沒有,他說:“為什么不可以?如果一個婚儀代理人合法,為什么兩個婚儀代理人就不可以?”

◇你開始寫這篇小說時,認為結局會圓滿嗎?

◆原先,我覺得結局不會圓滿。但是后來小說寫出來,結局非常圓滿,連我自己都很吃驚,我覺得最好的辦法就是寫出來。如果你還不知道底牌是什么,當然不能把底牌露出來。我請了個作曲家朋友看這篇小說,審核音樂知識。他說看了結尾兩頁后覺得:“噢,糟了。要出亂子了。”我覺得就像生活一樣,結局也許這樣,也許那樣,不過到后來總說得通。就像男主人公威廉說的,他的曲子要把不協和音和緊張轉化成悅耳動聽的曲調。

◇這篇小說很讓人過癮的一點在于它敘述的故事時間跨度很長。你真的認為布萊迪一直不知道威廉愛著她嗎?

◆我有點偏愛讓短篇小說中的時間飛逝而過。繁忙的人在看這類短篇小說時會感覺是在看長篇小說。我覺得一定程度上,布萊迪知道威廉愛她,但她把他的愛看得理所當然,覺得是她需要而且依賴的感情,不需要她自己付出什么,他也會一直愛著她。所以這是一個成長的故事,要承認、尊重別人心靈的現實。

◇起初你是寫短篇小說的,后來轉向寫長篇小說,最近又推出了一部青少年類長篇小說。你能給我們說說你是怎樣從短篇小說轉向長篇小說的嗎?你目前在寫些什么?將來我們會看到你寫出更多的短篇小說嗎?

◆我開始寫短篇小說時,并不確定自己能寫長篇。我不知道自己能不能持續寫長于15頁的故事。我寫第一部長篇小說《騙子和圣人》時,從兩個關聯的故事開始:一個從妻子的視角,另一個從丈夫的視角。我去掉這兩個故事的結尾,就從那里開始向前發展,給小人物寫些故事情節,交替采用不同的視角。然后,我發現自己喜歡上了—隨著時間的推移,我喜歡生活在小說里,這樣你們就可以漸漸了解小說里的人物。第二部長篇小說《家有小女初長成》,我采用了同樣的結構。在寫那兩部長篇小說期間,我把以前寫的短篇小說整理成集,長篇小說寫完后,短篇小說集也出版了。

我剛剛完成短篇小說集《兩者得兼》時,我的電影導演朋友珍妮弗·弗拉基特和馬克·萊文就告訴我,他們想拍一部以冷戰時期為背景的電影,內容是關于一位神秘而有魔力的藥劑師。他們認為應該先有這樣一部小說,建議由我來寫。當時我同時在寫幾部作品,這像是一種嘗試。寫《藥劑師》的初稿我用了六周時間,對我來說算是非常非常快的速度了。我不知道這部小說的發展前景如何,覺得自己像是在冒險。但這似乎開啟了我大腦中的一塊全新領域。后來,寫完二稿和三稿后,我就逐漸習慣了寫長篇小說這一艱苦工作,努力要把謎一般的情節描述清楚。

寫完《藥劑師》,我試著為《紐約客》寫短篇小說,可我寫不了。每個開頭都像是要為年輕人寫長篇小說。我覺得,也許我再也寫不出短篇小說了:好像經過了馬拉松培訓,就不會短跑沖刺了。我失去了一氣呵成寫故事的本領。曾經,寫短篇小說是我的拿手活兒,所以一段時間里,我真覺得非常困惑和沮喪。

寫完《藥劑師》的結局后,我決定看看自己是不是真的再也寫不出短篇小說。結果我發現,《婚儀代理人》寫得順風順水,讓人非常愉快。弗蘭納里·奧康納說,長篇小說之后再寫短篇就像到山里休假。進展順利時,我認為她說得不錯。短篇小說,百米沖刺!誰愿意苦練跑馬拉松呢?所以現在,我馬上想寫更多的短篇小說。我要看看到底結果會怎樣。

(楊柳川:成都大學外國語學院,郵編:610106)