“生死兩重天”的精密化司法判斷——析李飛故意殺人案

文◎王 偉趙祎姍

“生死兩重天”的精密化司法判斷

——析李飛故意殺人案

文◎王 偉*趙祎姍**

*北京市人民檢察院第二分院法律政策研究室主任助理,法學(xué)碩士[100078]

**北京市人民檢察院第二分院反貪局偵查二處干部,工程學(xué)碩士[100078]

最高人民法院2012年9月18日 《關(guān)于發(fā)布第三批指導(dǎo)性案例的通知》(法[2012]227 號(hào))發(fā)布了第三批指導(dǎo)性案例。其中,指導(dǎo)案例12號(hào)李飛故意殺人案涉及到死刑的適用、限制減刑等量刑問(wèn)題。作為生效判決和指導(dǎo)性案例,其司法權(quán)威應(yīng)當(dāng)獲得普遍尊重,但從刑法理論的角度看,我們認(rèn)為其中的一些觀點(diǎn)值得進(jìn)一步探討。

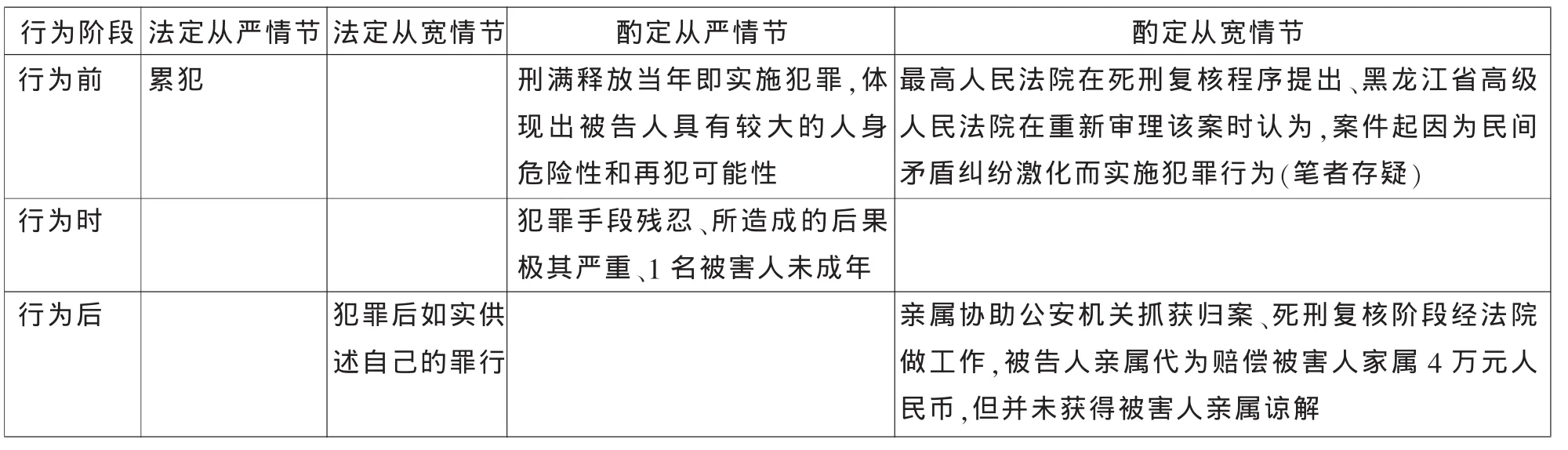

該案經(jīng)過(guò)一審、二審、死刑復(fù)核、重新審理等多個(gè)程序,控辯雙方以及不同審判機(jī)關(guān)的主要爭(zhēng)議點(diǎn)都是圍繞量刑情節(jié)展開(kāi)的。量刑情節(jié)是反映罪行輕重以及行為人的再犯罪可能性大小,從而影響刑罰輕重的各種情況,是選擇法定刑與決定宣告刑的依據(jù)。在我國(guó),量刑的過(guò)程可以概括為 “以事實(shí)為依據(jù),以法律為準(zhǔn)繩”,即人民法院通過(guò)正確認(rèn)定和評(píng)價(jià)犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和危害程度,依照刑事法律關(guān)于各種刑罰方法的適用權(quán)限和適用條件的規(guī)定去裁量刑罰。量刑被稱為刑事正義的一半工程,和定罪同等重要,以往采取的是“估堆式”的量刑方法。[1]隨著法治建設(shè)的深入推進(jìn),量刑規(guī)范化改革呼喚“精細(xì)化”的量刑方法,因此為了更好的說(shuō)明問(wèn)題,我們不妨將李飛故意殺人案的整個(gè)過(guò)程劃分為行為前、行為中、行為后三個(gè)前后相繼的階段,逐一分析影響該案量刑的各個(gè)情節(jié)。

一、行為前階段

第一,構(gòu)成累犯。這是本案在行為前階段最為重要的一個(gè)法定從重情節(jié),即被告人2006年4月14日因犯盜竊罪被判處有期徒刑二年,2008年1月2日刑滿釋放,系累犯。這一點(diǎn),在各個(gè)訴訟環(huán)節(jié)控辯審三方均不存在爭(zhēng)議。但我們也注意到,最高人民法院發(fā)布的指導(dǎo)案例在裁判理由中的表述是“李飛雖系累犯,但此前所犯盜竊罪的情節(jié)較輕”。我們認(rèn)為,在本案中“累犯”是作為一個(gè)法定從重情節(jié)存在,其前罪與后罪并非同種罪名,因此所謂“前罪所犯情節(jié)較輕”并不能影響后罪的處罰。

第二,犯罪目的與動(dòng)機(jī)。通常情況下,故意殺人罪的動(dòng)機(jī)是多種多樣的:有的出于報(bào)復(fù),有的出于貪財(cái),有的出于奸情,等等。[2]雖然在理論上動(dòng)機(jī)并不影響故意殺人罪的成立,但是在量刑時(shí)應(yīng)當(dāng)予以考慮。具體到該案,也是最終導(dǎo)致案件改判的一個(gè)重要因素,就是最高人民法院在死刑復(fù)核環(huán)節(jié)認(rèn)為從案件的起因和性質(zhì)看,該案屬于民間矛盾糾紛激化引發(fā)的犯罪,應(yīng)酌情從寬處罰。實(shí)際上,被告人李飛和被害人徐某某經(jīng)他人介紹,曾建立戀愛(ài)關(guān)系,后因經(jīng)常吵架在案發(fā)前已經(jīng)分手。2008年4月至8月兩人在一起只有短短四個(gè)月,很難說(shuō)有深厚的感情,但同時(shí)這樣短的時(shí)間也很難堆積重重矛盾,事實(shí)上被告人也主要是由于懷疑其被停止工作與被害人徐某某有關(guān),而非因感情問(wèn)題與被害人發(fā)生爭(zhēng)吵、直至實(shí)施故意殺人行為的。因此我們認(rèn)為,被告人性格中的魯莽、偏執(zhí)、多疑等因素是最終造成一死一傷危害結(jié)果的主要原因。這里還涉及到一個(gè)問(wèn)題,就是在被害人無(wú)明顯過(guò)錯(cuò)的情況下,由被告人單方挑釁所引發(fā)的矛盾是否能夠認(rèn)定為有關(guān)司法解釋中所說(shuō)的“民間矛盾”,關(guān)于這些問(wèn)題,下文將結(jié)合有關(guān)司法解釋進(jìn)行深入分析。

二、行為中階段

第一,從犯罪手段和過(guò)程看,被告人深夜破門(mén)而入,系不法行為在先,即使被害人徐某某有過(guò)激語(yǔ)言,也不宜認(rèn)定為徐某某有過(guò)錯(cuò),況且被害人已經(jīng)死亡,在案沒(méi)有證據(jù)顯示徐某某曾經(jīng)有過(guò)激語(yǔ)言,足以導(dǎo)致雙方矛盾激化,僅有被告人單方的辯解不以采信。

第二,被告人對(duì)兩名被害人的打擊部位為頭部且實(shí)施了二次打擊行為 (第一次擊打徐某某頭部20余下,后再次擊打徐某某頭部并致其當(dāng)場(chǎng)死亡;擊打王某某頭部、雙手等部位數(shù)下,后又再次擊打王某某頭部并致其輕傷),且作案工具為鐵錘、可見(jiàn)被告人主觀上欲將被害人置之死地。

第三,被告人對(duì)與本案無(wú)關(guān)的人——被害人徐某某的表妹王某某實(shí)施犯罪行為(受害時(shí)為未滿18周歲的未成年年人)。

三、行為后階段

第一,將被害人徐某某、王某某、學(xué)徒佟某的手機(jī)帶離現(xiàn)場(chǎng),雖然被告人供述其主要目的是為了防止被害人報(bào)警,但也在客觀上妨礙了被害人打電話求救,延緩了傷者的治療。

第二,被告人李飛的母親梁某某代為賠償被害人親屬4萬(wàn)元,但并未獲得被害人家屬的諒解。從實(shí)際情況看,被告人沒(méi)有進(jìn)行任何賠償,被告人的母親梁某是在最高人民法院死刑復(fù)核期間(一審、二審均未賠償),經(jīng)法院做工作,才對(duì)被害人親屬表示同情和歉意,并籌措現(xiàn)金人民幣4萬(wàn)元交到法院,代為賠償被害人親屬,但并未獲得被害人親屬諒解,也沒(méi)有完全達(dá)到被害人親屬的賠償要求。(見(jiàn)下表)

四、綜合評(píng)價(jià)

該案的難點(diǎn)是 “在一個(gè)犯罪人同時(shí)具備從寬情節(jié)和從嚴(yán)情節(jié)時(shí)如何綜合全案進(jìn)行處理”。法院經(jīng)過(guò)重新審理后給出的改判理由是:本案系民間矛盾引發(fā)的犯罪;案發(fā)后李飛的母親梁某某在得知李飛殺人后的行蹤時(shí),主動(dòng)、及時(shí)到公安機(jī)關(guān)反映情況,并積極配合公安機(jī)關(guān)將李飛抓獲歸案;李飛在公安機(jī)關(guān)對(duì)其進(jìn)行抓捕時(shí),順從歸案,沒(méi)有反抗行為,并在歸案后始終如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),認(rèn)罪態(tài)度好;在本案審理期間,李飛的母親代為賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失;李飛雖系累犯,但此前所犯盜竊罪的情節(jié)較輕。

同時(shí),我們注意到最高人民法院編纂的《刑事審判參考》在詳細(xì)分析該案例時(shí),引用的司法解釋是1999年最高人民法院 《全國(guó)法院維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定刑事審判工作座談會(huì)紀(jì)要》(法[1999]217號(hào))和2010年最高人民法院 《關(guān)于貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的若干意見(jiàn)》(法發(fā)[2010]9 號(hào))。

對(duì)于《紀(jì)要》,我們認(rèn)為在適用時(shí)要注意大前提和小前提,前者是立法背景,后者是適用范圍:一是要注意到《紀(jì)要》適用的大前提是“農(nóng)村中犯罪案件、農(nóng)民犯罪案件”,該《紀(jì)要》的出臺(tái)背景是當(dāng)時(shí)農(nóng)民間因生產(chǎn)生活、鄰里糾紛、婚姻家庭等內(nèi)部矛盾激化為刑事犯罪的情況比較突出,審判機(jī)關(guān)從加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村中犯罪案件、農(nóng)民犯罪案件的審判工作,維護(hù)農(nóng)村和整個(gè)社會(huì)穩(wěn)定的角度所提出的一些處理原則,并不具有普適性。從該案目前能夠公開(kāi)查詢到的材料看不出來(lái)案發(fā)地點(diǎn)是在農(nóng)村,雙方當(dāng)事人的身份也看不出是在鄉(xiāng)務(wù)農(nóng)的農(nóng)民,因此不屬于適用該司法解釋的范圍。二是要注意到“民間矛盾”的限定范圍。《紀(jì)要》規(guī)定“對(duì)于因婚姻家庭、鄰里糾紛等民間矛盾激化引發(fā)的故意殺人犯罪,適用死刑一定要十分慎重,應(yīng)當(dāng)與發(fā)生在社會(huì)上的嚴(yán)重危害社會(huì)治安的其他故意殺人犯罪案件有所區(qū)別。對(duì)于被害人一方有明顯過(guò)錯(cuò)或?qū)γ芗せ?fù)有直接責(zé)任,或者被告人有法定從輕處罰情節(jié)的,一般不應(yīng)判處死刑立即執(zhí)行。”由此可見(jiàn),這里所說(shuō)“民間矛盾”的起因一般是“婚姻家庭、鄰里糾紛”,突出特點(diǎn)是矛盾具有雙方性,即雙方當(dāng)事人存在利益糾結(jié),因此,不應(yīng)當(dāng)任意擴(kuò)大解釋,如前文所述,該案的案發(fā)原因是被告人疑心單位停止其工作與被害人有關(guān),在沒(méi)有任何證據(jù)的情況下上門(mén)滋事、單方挑釁所引發(fā)的,我們認(rèn)為不屬于《紀(jì)要》所說(shuō)的“民間矛盾”。綜上所述無(wú)論是“大前提”,還是“小前提”均不具備,因此引用《紀(jì)要》作為量刑的依據(jù)欠妥。

行為階段行為前法定從嚴(yán)情節(jié)累犯法定從寬情節(jié)酌定從寬情節(jié)最高人民法院在死刑復(fù)核程序提出、黑龍江省高級(jí)人民法院在重新審理該案時(shí)認(rèn)為,案件起因?yàn)槊耖g矛盾糾紛激化而實(shí)施犯罪行為(筆者存疑)行為時(shí)酌定從嚴(yán)情節(jié)刑滿釋放當(dāng)年即實(shí)施犯罪,體現(xiàn)出被告人具有較大的人身危險(xiǎn)性和再犯可能性犯罪手段殘忍、所造成的后果極其嚴(yán)重、1名被害人未成年行為后 犯罪后如實(shí)供述自己的罪行親屬協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲歸案、死刑復(fù)核階段經(jīng)法院做工作,被告人親屬代為賠償被害人家屬4萬(wàn)元人民幣,但并未獲得被害人親屬諒解

對(duì)于《意見(jiàn)》,我們認(rèn)為對(duì)被告人適用死刑時(shí)不能先顧及從寬情節(jié),后顧及從嚴(yán)情節(jié),而要嚴(yán)格按照罪責(zé)刑相一致的原則,進(jìn)行綜合評(píng)價(jià):《意見(jiàn)》第28條規(guī)定,對(duì)于被告人同時(shí)具有法定、酌定從嚴(yán)和法定、酌定從寬處罰情節(jié)的案件,要在全面考察犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)危害程度的基礎(chǔ)上,結(jié)合被告人的主觀惡性、人身危險(xiǎn)性、社會(huì)治安狀況等因素,綜合作出分析判斷,總體從嚴(yán),或者總體從寬。從表一、表二、表三看,被告人兼具多個(gè)從寬與從嚴(yán)情節(jié),且各情節(jié)之間相互交織,不能簡(jiǎn)單的折抵,而應(yīng)當(dāng)考慮不同情節(jié)的地位與作用。在這里,應(yīng)當(dāng)充分注意到刑法典在故意殺人罪量刑上的立法原則:根據(jù)《刑法》第232條的規(guī)定,故意殺人的,處死刑、無(wú)期徒刑或者十年以上有期徒刑;情節(jié)較輕的,處三年以上十年以下有期徒刑。從上述規(guī)定可以看出兩點(diǎn):一是立法要求司法機(jī)關(guān)在量刑時(shí)要正確區(qū)分情節(jié)嚴(yán)重的殺人和情節(jié)較輕的殺人,以便準(zhǔn)確選擇相應(yīng)的法定刑幅度;[3]二是在法定刑順序上,是由重到輕排列,而不是由輕到重排列。[4]這也反映出立法對(duì)于故意殺人罪在刑罰選擇適用上的傾向性。具體到該案,無(wú)論是行為前,還是行為中、行為后的各個(gè)情節(jié)看,根據(jù)罪責(zé)刑相適應(yīng)原則,被告人論罪應(yīng)當(dāng)判處死刑立即執(zhí)行。理由如下:被告人僅因懷疑其被單位停止工作與前女友徐某某有關(guān),不分青紅皂白,半夜闖入徐某某的臥室,持足以致人死亡的鐵錘分別打擊徐某某和王某某頭部數(shù)十下,并當(dāng)場(chǎng)造成一死一輕傷的后果。其犯罪手段殘忍,情節(jié)極為惡劣,所造成的后果極其嚴(yán)重,且系累犯,無(wú)論從責(zé)任刑的角度還是從預(yù)防刑的角度看,都應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)懲處,即判處死刑。

此外,我們認(rèn)為“維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定”不應(yīng)當(dāng)成為犯罪分子的“免死牌”,在考慮和諧因素時(shí)要兼顧被告人和被害人雙方的利益訴求。因此,采取“死緩+限制減刑”的方式能否平復(fù)被害人親屬的憤怒,獲得其理解,能否真正實(shí)現(xiàn)“案結(jié)事了”,需要個(gè)案考量:在充分賠償并獲得被害人親屬諒解的情況下自然無(wú)可厚非,反之,即使從社會(huì)和諧穩(wěn)定的大局看,也不應(yīng)過(guò)度考慮被告人親屬的感受,而忽視被害人親屬的感受,畢竟,被害人親屬已經(jīng)承受了親人被犯罪行為致死的傷痛,如果“報(bào)應(yīng)心理”得不到充分的照顧和釋放,必將成為一個(gè)“定時(shí)炸彈”,隨時(shí)可能影響社會(huì)和諧穩(wěn)定。

最后,值得注意的是,該案暴露出來(lái)指導(dǎo)性案例的一個(gè)缺陷,即片面追求言簡(jiǎn)意賅而使得一些看似可有可無(wú),但仔細(xì)推敲后卻有可能影響量刑的情節(jié)在指導(dǎo)性案例的敘述中反映不出來(lái),案情描述過(guò)于簡(jiǎn)單,這使得指導(dǎo)性案例對(duì)司法實(shí)務(wù)部門(mén)的指導(dǎo)、借鑒意義大打折扣。其實(shí),“‘相同’是從來(lái)沒(méi)有真正有的……在真實(shí)里,永遠(yuǎn)只有或多或少,較大的相似性及不相似性。”[5]因此作為比較基準(zhǔn)——指導(dǎo)性案例,其基本案情、裁判要點(diǎn)、裁判理由的表述必須精準(zhǔn),才能便于司法人員在適用時(shí)得出準(zhǔn)確的比較結(jié)論。但鑒于指導(dǎo)性案例本身篇幅不可能太長(zhǎng),因此我們建議司法機(jī)關(guān)在發(fā)布指導(dǎo)性案例的同時(shí),能夠以適當(dāng)方式公布詳細(xì)案情、訴訟過(guò)程、辦案效果,[6]以便于司法人員和社會(huì)公眾能夠綜合全案作出準(zhǔn)確合理的判斷。

注釋:

[1]參見(jiàn)杜飛進(jìn)等:《為了公正高效和權(quán)威——我國(guó)司法體制改革的實(shí)踐與思考》,載《人民日?qǐng)?bào)》2012年9月28日、10月1日。

[2]參見(jiàn)周道鸞、張軍主編:《刑法罪名精釋》,人民法院出版社2007年第3版,第410頁(yè)。

[3]根據(jù)司法實(shí)踐,情節(jié)嚴(yán)重的故意殺人主要有手段殘忍的殺人、不計(jì)后果的殺人、后果嚴(yán)重的殺人等;情節(jié)較輕的故意殺人主要有當(dāng)場(chǎng)基于義憤的殺人、因被害人長(zhǎng)期迫害的殺人、機(jī)遇被害人請(qǐng)求的殺人,以及“大義滅親”的殺人等。參見(jiàn)張明楷著:《刑法學(xué)》,法律出版社2011年第4版,第757頁(yè)。

[4]同注[2],第 411 頁(yè)。

[5]〔德〕亞圖·考夫曼:《法律哲學(xué)》,劉幸義等譯,臺(tái)北五南圖書(shū)出版有限公司2000年版,第122頁(yè)。

[6]如最高人民法院編纂的《刑事審判參考》、最高人民檢察院編纂的《刑事審判指南》,或者至少以內(nèi)部通知的形式使司法人員獲知詳情。