外軍典型兩棲戰艦雷達系統配置研究

皇甫一江,黃孝鵬,任麗薇

(1.海裝電子部,北京 100841;2.中國船舶重工集團公司第七二四研究所,南京 210003)

0 引言

實施復雜、惡劣岸島環境下的兩棲攻擊作戰是海上艦艇編隊面臨的重要作戰任務之一。兩棲戰艦承擔運載登陸兵、武器裝備、物質、登陸工具、登陸艇、直升機和兩棲車輛等作戰任務,是兩棲編隊(特混編隊)作戰中實施垂直登陸、平面登陸和立體登陸的核心力量。

兩棲戰艦遂行作戰任務時,其作戰環境面臨如下特點:(1)十分復雜的電子干擾環境;(2)極其惡劣的靠近大陸和島礁的瀕海、岸島強雜波環境;(3)各類高威脅目標的飽和攻擊。作為核心傳感器的艦載雷達系統是執行海上預警探測任務的主要裝備,一直得到各海軍強國的重點發展,并具備環境適應性高的全天候、遠距離、強實時地海戰場環境態勢感知能力,能實現海上情報獲取、預警探測及提供指揮決策依據、引導防御系統和為武器系統提供目標指示等多種關鍵功能,是兩棲戰艦的重要組成。

目前,美國、法國、英國、日本、韓國、俄國等海軍強國均擁有其國家安全戰略和戰術需求的兩棲戰艦,配置了性能優良的雷達系統,持續研制并發展雷達新裝備、新技術技術,以全面提升雷達的戰技性能,奪取信息優勢。

1 外軍兩棲戰艦及雷達系統使命任務

在海軍艦艇歷史演化進程中,兩棲戰艦產生較晚,是美國海軍在20 世紀50年代初提出的“垂直包圍”登陸作戰思想指導下誕生的實施“由海到陸”作戰的新艦種。早期的兩棲戰艦主要用于海上作業,在防空、反潛等力量護衛的情況下以最快速度登陸。而在冷戰結束之后,各種國際沖突出現了新特征,各海軍強國已經重新認識到新的兩棲作戰能力以及其承擔的反恐、救災、維和等多種任務角色的重要性。分析外軍近年來已有、在建和在研的兩棲戰艦和作戰部隊的裝備建設情況,有如下技術特點和發展趨勢:(1)多用途化、綜合化和通用化;(2)均衡裝載;(3)噸位趨向中型化;(4)提升隱身性能。

外軍兩棲戰艦種類繁多,主要有兩棲指揮艦、通用兩棲攻擊艦、多用途兩棲攻擊艦、兩棲船塢運輸艦、兩棲船塢登陸艦等。圍繞各海軍強國海洋安全戰略需求[1-4],綜合分析其主要使命任務如下:(1)提供預警探測、目標定位、地理環境、水文氣象等作戰信息保障;(2)兵力裝載與輸送指揮引導;(3)空中火力支援;(4)提供指控功能,包括對陸火力支援協同指控、掃雷破障指控;(5)兩棲特混艦隊的護航和后勤支援任務;(6)提供臨時的醫療救護能力。

以各國海洋安全戰略為指導、以軍事需求為牽引、以雷達技術發展為推動,緊貼兩棲作戰環境,總結外軍兩棲戰艦雷達系統主要承擔的功能使命如下:(1)對海、對空的監控和警戒;(2)探測、發現近海和近岸陸地范圍內的各類高威脅目標,生成態勢;(3)為艦載防御武器系統進行攔截防御和攻擊武器實施目標精確打擊提供準確快速的目標指示;(4)處理多批次目標的抗飽和攻擊能力;(5)導航和著艦引導;(6)敵我識別等。

2 外軍典型兩棲戰艦雷達系統配置

2.1 美軍

2.1.1 兩棲戰艦演化發展歷程

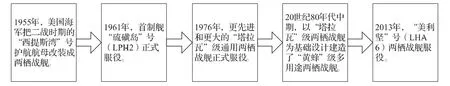

美國海洋安全戰略的發展經歷了3個發展階段,其戰略思想的發展也經歷了3個階段,即“以陸制海”、“以海制海”和“以海制陸”[1]。圍繞其海洋安全戰略,總結其典型兩棲戰艦的發展路線圖如圖1所示。

圖1 美軍典型兩棲戰艦發展路線圖

2.1.2 雷達系統配置

(1)“塔拉瓦”(Tarawa)級兩棲戰艦

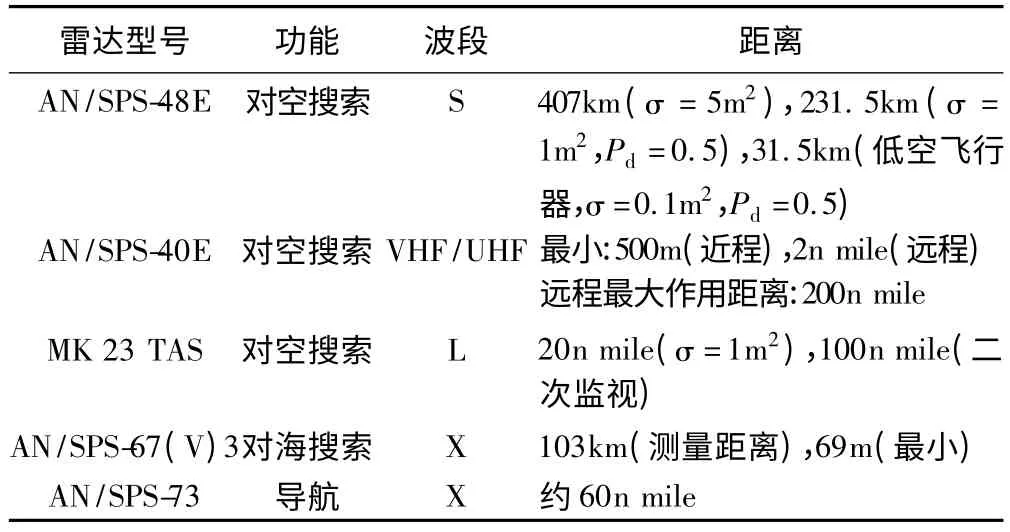

1 部SPS52C 三坐標對空搜索雷達;1 部SPS40B/C/D雷達;1 套MK23 目標捕獲系統;1 部SPS67 對海搜索雷達;1 部SPS64(V)9 導航雷達;1 部URN25“塔康”戰術導航雷達;1 部SPN35A 飛機進場控制雷達;1部SPN43B 空中交通管制雷達;1 部SPG60 火控雷達;1 部SPQ9A 火控雷達;1 部CIS MK XV 敵我識別雷達。其主要的雷達參數見表1[5-9]。

表1 “塔拉瓦”級兩棲攻擊艦雷達系統配置

(2)“黃蜂”(Wasp)級兩棲戰艦

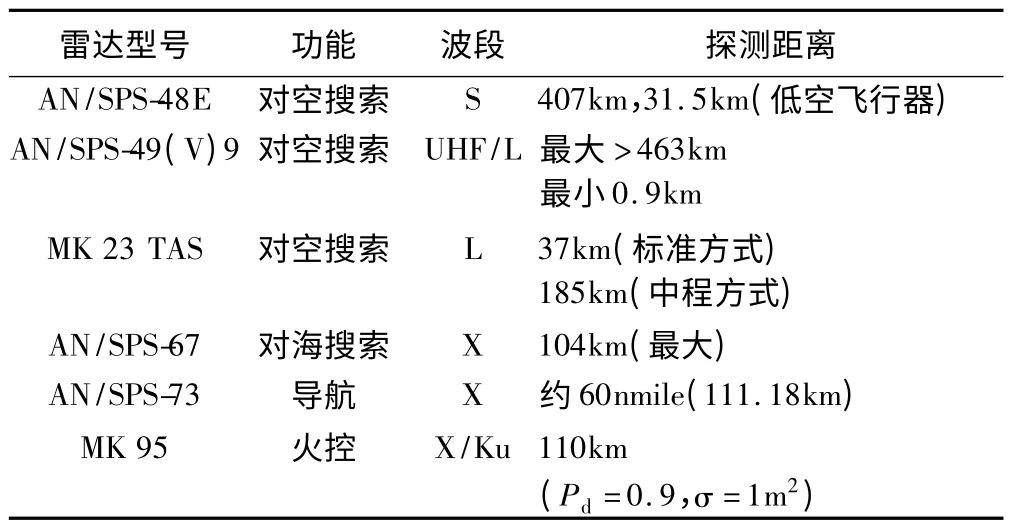

20 世紀80年代中期,為滿足美國海軍提出的“超視距”登陸作戰理論的需求,美軍以“塔拉瓦”級兩棲攻擊艦為基礎設計建造了“黃蜂”級多用途兩棲攻擊艦。這是美國海軍首次專門為攜帶新型氣墊登陸艇和改進型“鷂”式戰斗機而設計的兩棲艦。該級艦是多用途兩棲戰艦,匯集了直升機攻擊艦、兩棲攻擊艦、船塢登陸艦、兩棲運輸艦、醫院船等多種功能,且由于增強了指揮、控制和通信等能力,也可作為兩棲作戰指揮艦。其主要的雷達參數見表2[5-9]。

針對“塔拉瓦”級和“黃蜂”級兩棲戰艦,由于其飛行甲板夠長夠結實,艦載“鷂”式戰機可滑跑起飛,完全符合航母的定義。

(3)其他兩棲戰艦

最近下水的“美利堅”號(LHA-6)是美軍在“黃蜂”級后研制的第四型兩棲攻擊艦,攻擊能力主要體現在它所搭載的固定翼戰斗機和各種直升機,堪稱“重型航母”,是僅次于美軍“尼米茲”級航母、俄軍“庫茲涅佐夫”號航母等,未來將作為美國海軍遠征打擊群的旗艦。

表2 “黃蜂”級兩棲攻擊艦雷達系統配置

“奧斯汀”(Austin)級兩棲攻擊艦雷達系統配置如下:AN/SPS-40E,功能是對空搜索,工作波段是S波段;AN/SPS-67,功能是對海搜索,工作波段是C波段;AN/SPS-73(V)12,功能是導航,工作波段是X波段。

“圣·安東尼奧”(San Antonio)級兩棲攻擊艦雷達系統配置如下:AN/SPS-48E,功能是對空搜索,工作波段是S波段;AN/SPS-73(V)13,功能是對海搜索,工作波段是X波段;AN/SPQ-9B,功能是火控,工作波段是X波段。

2.2 法軍

“西北風”(Mistral)級兩棲攻擊艦是法國為適應北約組織增強戰略海上輸送能力要求而建造的,因其具備“好用不貴”等良好性能,被看作是標桿式的兩棲戰艦。Mistral 級兩棲攻擊艦雷達系統配置為:MRR-3D NG,功能是對海/空搜索、目標指示,工作波段是C波段;DRBN-38A(Bridgemaster E),功能是導航,工作波段是S/X;ARBR-21,功能是雷達告警。

“閃電”(Foudre)級登陸艦雷達系統配置為:DRBV 21A,功能是對空/對海搜索,工作波段是L波段;Decca 2459,功能是導航,工作波段是X波段;DRBN 34A,功能是導航,工作波段是X波段。

2.3 英軍

英國“海洋”(Ocean)級兩棲攻擊艦配置的雷達主要有:Type 966,功能是對空/對海搜索,工作波段式S波段;Type 1008,功能是對海搜索,工作波段是S波段;Type 1007,功能是導航,工作波段是X波段。

“海神之子”(Albion)級兩棲攻擊艦配置的雷達系統主要有:Type 966,功能是對空/對海搜索,工作波段式S波段;Type 1008,功能是對海搜索,工作波段是S波段;Type 1007,功能是導航,工作波段是X波段。

2.4 俄軍

“伊萬羅戈夫”(Ivan Rogov)級大型兩棲登陸艦的設計與西方兩棲戰艦的不同之處在其攻防兼備的能力上。Ivan Rogov 級兩棲艦雷達系統配置如下:Top Plate A,功能是對空/對海搜索,工作波段是S波段;Don Kay/Plam Frond,功能是導航,工作波段是X波段;Owl Screech,功能是火控,工作波段是C波段;Bass Tilt,功能是火控,工作波段是C/X波段;Pop Group,功能是火控,工作波段是S/C/X。

“蟾蜍”(Ropucha)級兩棲艦雷達系統配置如下:Strut Curve,功能是對空/對海搜索,工作波段是S波段;Nayada,功能是導航,工作波段是X波段;Muff Cob,功能是火控,工作波段是C波段;Bass Tile,功能是火控,工作波段是C/X波段。

2.5 日軍

“大隅”(Oosumi)級兩棲戰艦排水量達到8900 t,被稱為準航母,其艦載雷達系統配置情況如下:1 部兩坐標OPS-14C,功能是對空搜索,性能與美國的AN/SPS-49(V)5 相當,工作在C波段,可同時探測30 多個目標,最遠探測距離在40 km 以上;1 部OPS-28D,功能是對海搜索,工作在C波段,可探測到掠海反艦導彈或潛艇的潛望鏡;1 部OPS-20,功能是導航,工作在X波段,能夠辨識近距離的漁船或交通艇等小型水面目標,具備避碰能力[5-9]。

Shikishimaq 級兩棲戰艦雷達系統配置如下:OPS-14,功能是對空搜索,工作波段是在L波段;JMA 1576,功能是對海搜索,工作波段是X波段;JMA 1596,功能是導航,工作波段是X波段;JMA 3000,功能是直升機控制,工作波段是X波段。

2.6 韓軍

“獨島”號兩棲戰艦雷達系統配置為:SMART-L,功能是地平線搜索、海面和空中搜索,工作波段是L波段;MW-08,功能是目標指示/水面搜索;SPN-46,功能是航空管制/全自動著艦引導;MM/SPN 720,功能是航空管制。

“短吻鱷”(Alligator)級兩棲戰艦雷達系統配置:AN/SPS-64,功能是對海搜索,工作波段是S波段;AN/SPS-64,功能是導航,工作波段是X波段。

特別值得一提的是SMART-L雷達。它能自動探測、啟動跟蹤和跟蹤1000個空中目標;作用距離達400 km;對海搜索有D波段對海監視通道完成,能自動探測、啟動跟蹤和跟蹤100個海面目標航跡,距離達60 km;對低空可觀測目標的探測距離為55 km[5-9]。此外,它還具有以下功能:最新一代小型“隱身”空中目標的中程探測、飛行器的遠程探測、電子抗干擾性能高、巡邏機的導航支援等。在歐洲,SMART-L 以及其衍生型S1850M雷達大量裝備于英、法、意、荷蘭、德國、西班牙、韓國等國家的艦艇。

3 兩棲戰艦雷達裝備配置和技術發展特點分析

基于各海軍強國的海洋安全戰略、軍事需求、雷達技術等多種影響因素,總結各國兩棲戰艦雷達系統裝備配置和技術發展特點如下:

(1)各海軍強國兩棲戰艦配置的雷達系統多為經典雷達,具有對海、對空搜索、火控、目標指示、導航、著艦引導等多種功能,且系統銜接了中遠程與中近程的探測威力。

(2)在雷達技術體制發展層面,各海軍強國側重點有所不同,美、日等國以相控陣體制為主,俄羅斯則側重三坐標體制加超視距,而西歐各國則主要采用兩坐標雷達和DBF技術體制。

(3)作為海軍實力最強的美軍,為確保和鞏固其海上霸主地位[10],無論是在兩棲戰艦的設計理念和建造技術層面,還是艦載雷達技術研究和裝備研制層面,都一直引領世界先進技術前沿。

(4)法、英等國依靠美國強大的全球信息支援網絡,重點發展艦載雷達技術和裝備,體現了技術先進性和裝備經濟性等特點。

(5)日本海軍擁有“宙斯盾”作戰系統,其“大隅”級兩棲戰艦也完全符合航母的范疇,且掌握了先進的艦載有源相控陣雷達技術,正大力發展多種技術體制的雷達裝備。

(6)俄羅斯海軍因經濟和國內等種種原因,不可能建立全球信息支援網絡。但是,俄羅斯的海軍實力也很強,艦載雷達裝備采用改型、改進并舉的發展路線,同時也在發展多種技術體制的艦載雷達探測裝備。

兩棲戰艦雷達技術發展態勢也遵從雷達技術演化發展規律,向三坐標、多功能相控陣、低截獲概率、多源信息融合、分布式網絡化、數字化等方向發展[11-13]。但是,針對兩棲作戰環境特點,以復雜岸島為背景的強雜波干擾抑制、岸基大功率電子干擾機對抗、抗飽和攻擊的多批次目標處理及信息提取、多類型目標識別、隱身和電磁兼容等關鍵技術的重點突破,以及兩棲作戰環境下雷達系統的“四抗”和探測分辨力和目標識別檢測等能力的提升,是各海軍強國兩棲戰艦雷達系統對各類復雜目標進行有效精確探測時所面臨的共性技術。

4 結束語

本文分析比較了美、法、英、俄等海軍強國典型兩棲戰艦雷達系統配置情況,給出了兩棲戰艦雷達技術發展態勢及其所面臨的共性技術,以推動兩棲戰艦雷達優化配置和其雷達裝備技術的發展。

[1]季曉丹,王維.美國海洋安全戰略:歷史演變及發展特點[J].世界經濟與政治論壇,2011(2):69-84.

[2]陳良武.俄羅斯海洋安全戰略探析[J].世界經濟與政治論壇,2011(2):85-10.

[3]段廷志,馮梁.日本海洋安全戰略:歷史演變與現實影響[J].世界經濟與政治論壇,2011(1):69-81.

[4]國家海洋信息中心.日本21 世紀海洋發展戰略,2002.10.

[5]南京船舶雷達研究所.國外艦載雷達手冊[M],1982.

[6]總參謀部第四部.外軍作戰平臺電子裝備大全[M].北京:解放軍出版社,1998.

[7]海軍裝備論證研究中心.美國海軍武器裝備手冊[M].北京:解放軍出版社,2000.

[8]Jane’s Radar and Electronic Warefare Systems[M],2012.

[9]趙登平,等.世界海用雷達手冊[M].北京:國防工業出版社,2013.

[10]National Research Council.美國未來海軍打擊群C4ISR 系統[J].李耐和,等譯.北京:國防工業出版社,2009.

[11]王建,夏厚培.瀕海作戰環境下的艦載雷達探測技術[J].艦船科學技術,2008,30(2):17-20,50.

[12]王小謨,張光義,等.雷達與探測[M].北京:國防工業出版社,2012.

[13]周萬幸.艦載雷達的現狀及發展趨勢分析[J].現代雷達,2007,29(9):1-4.