后錨固技術在設計中常見問題探析

王靜薇

(北京市建筑設計研究院深圳院,廣東 深圳 518048)

0 引言

近幾十年我國建筑業發展迅猛,尤其是2008年國家一次性投入4萬億元進行基礎設施的建設,建筑業也達到了前所未有的高度。同時原有建筑的低標準、老舊狀態及結構功能的逐漸減弱等問題在對比之下更加明顯。在原有結構上進行新建筑方案的調整及通過加固使原結構達到承載能力及使用上的要求,無論從經濟的角度還是環保的角度來看都是最合理的解決問題方式。

改造加固作為新興的學科得到質的發展是近十幾年的事情,我國在建筑工程改造加固領域制定了一系列規范,有地方也對此做了地方性的技術規程。而由于對改造加固研究的不夠深入,對規范理解不夠透徹,在規范規程的使用中常會出現誤區。在后錨固技術應用中,最基本、最常遇到的有以下幾點。

1 化學錨栓和定型化學錨栓的選取

各規范中對錨栓的選取規定較分散。針對筆者在設計中遇到的情況,現對抗震等級不大于7度的結構中如何選取錨栓總結如下。

GB 50367-2006混凝土結構加固設計規范中規定,抗震中承重結構用的錨栓,應采用加長型后擴底錨栓和定型化學錨栓。規范作此規定是為了使錨栓的金屬破壞成為設計條件,可滿足抗震的設計要求。

而JGJ 145-2004混凝土結構后錨固技術規程中規定,膨脹型錨栓和擴孔型錨栓不得用于受拉、邊緣受剪、拉剪復合受力的結構構件及生命線工程非結構構件的后錨固連接。此條較加固規范13.1.4條“在考慮地震作用的結構中嚴禁采用膨脹型錨栓作為承重構件的連接件”要求更為廣泛。

在非結構構件中經常用到錨栓進行后錨固連接,此時要注意的是當連接部位是帶裂縫工作情況時,如梁跨中底面位置,應選用可以適應開裂混凝土性能的錨栓。

2 植筋是否可承擔剪力

混凝土結構加固設計規范規定:植筋僅承受軸向力,且僅允許按充分利用鋼材強度的計算模式進行設計[1]。在工程中,經常遇到用植筋的方式新增混凝土梁的情況,如果新舊混凝土界面處理不當勢必造成梁端截面無法提供抗剪承載力,并且平截面假設也不能成立。此時由于重力產生的力全部由梁內縱筋承受,造成結構失效。也有人提出在界面處原結構上混凝土表面鑿深約25 mm,間距為150 mm的溝槽進行抗剪,但在實際施工中很難實施。筆者建議在界面處增加抗剪短筋,并結合界面鑿毛、涂刷界面劑等方式共同抵抗梁端剪力。短筋的抗剪承載力設計值按以下公式進行選取:

公式中各符號的含義可查JGJ 145-2004混凝土結構后錨固技術規程中第6.2.2條。

所以,當植筋按充分利用鋼材強度和延性進行計算時不得同時承擔剪力,但作為構造措施時可以按單獨承受剪力的構件參與受剪。

3 后錨固件性能檢測中需檢測項目

《建筑結構加固工程施工質量驗收規范》中規定對重要構件錨固件錨固質量采用破壞性檢驗方法確有困難時,若該批錨固件的連接系按本規范的規定進行設計,可在征得業主和設計單位同意的情況下,改用非破損抽樣檢測方法[3]。而通常檢測后的鋼筋還要在工程中繼續使用,如果在檢測過程中被檢測件發生了較大位移會影響被連接件的正常使用性和安全性。這就要求在檢測中規定最大位移量,操作細節可參考《廣東省混凝土后錨固件抗拔和抗剪性能檢測技術規程》。

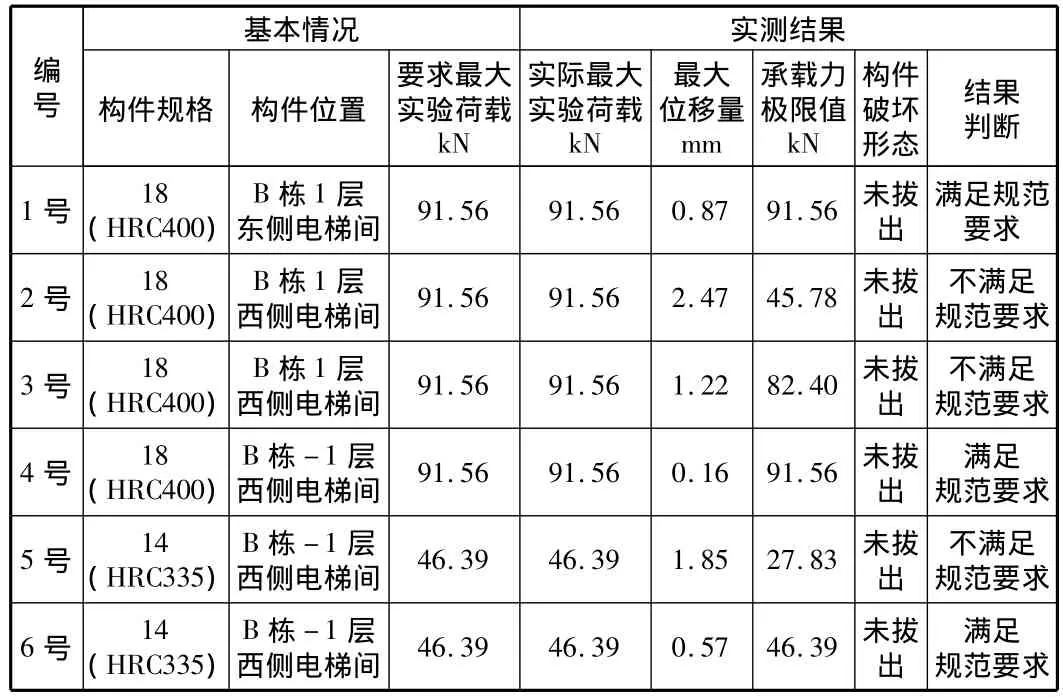

需強調的是,若在檢測中考慮位移指標,則實測位移超過規范規定數值時應以此時的拉力實測值作為此錨固件的拉力設計值,對植筋或錨栓數量進行修改。

某項目考慮位移指標后的植筋承載力現場檢測報告結果見表1。

表1 植筋承載力現場檢測結果

可見,考慮位移指標后的錨固件承載力更為保守,使錨固件在使用中更為安全。

4 結語

本文提出了在改造加固設計中使用后錨固技術時常遇到的幾點問題,并逐條對照規范進行了分析,得出以下結論:

1)抗震等級不大于7度地區的承重構件應采用加長型后擴底錨栓和定型化學錨栓。受拉、邊緣受剪、拉剪復合受力的結構構件及生命線工程非結構構件中不得使用后錨固連接膨脹型錨栓和擴孔型錨栓。在非結構構件中,當連接部位是帶裂縫工作情況時,應選用可以適應開裂混凝土性能的錨栓。

2)植筋連接混凝土構件時,不得用來承擔剪力,而應在構件連接界面處增加短筋并采用可靠的界面處理方式。

3)在后錨固件性能檢測中宜增加最大位移量這一項目,并采用考慮最大位移量之后所測受力大小作為實際設計值。

[1]GB 50367-2006,混凝土結構加固設計規范[S].

[2]JGJ 145-2004,混凝土結構后錨固技術規程[S].

[3]GB 50550-2010,建筑結構加固工程施工質量驗收規范[S].

[4]DBJ T15-35-2004,廣東省混凝土后錨固件抗拔和抗剪性能檢測技術規程[S].