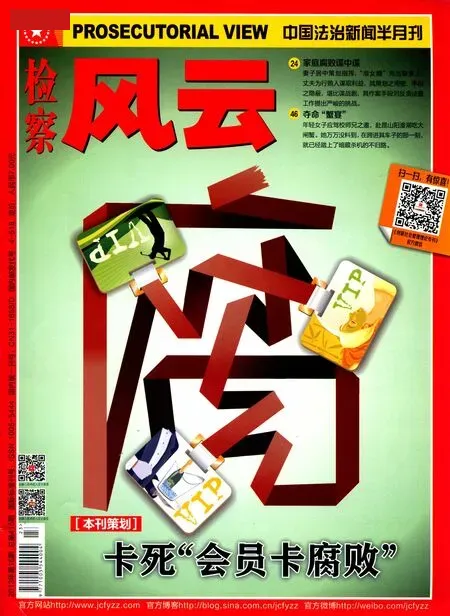

懲治“卡腐敗”,工夫在卡外

文/劉海明 西南科技大學新聞系主任

懲治“卡腐敗”,工夫在卡外

文/劉海明 西南科技大學新聞系主任

日前,中紀委發起的清退會員卡行動,受到輿論關注。不可否認,短時間內,“卡腐敗”現象有所控制。與此同時,我們也應認識到反腐敗是一項長期而艱巨的任務,任何一種腐敗現象的蔓延,都有其特定的土壤。遏制腐敗如“割韭菜”,若不能建立長效機制,暫時取得的成效,將面臨付之東流的可能。此番清退會員卡行動,就遇到了諸多困難。

退卡阻力

有商品就有交易。商品交易是把雙刃劍,其在促進社會經濟發展的同時,也給腐敗打開了便利之門。商品可以被當做賄賂的道具,并且古今中外皆然。

信用卡的出現,打破了現金交易對商業活動的壟斷,避免了現金交易的不便。腐敗也搭上了信用卡的便車。可以說,只要有信用卡流通的領域,就可以為腐敗行為提供便利。

非貨幣信用卡的會員卡,是商家為促進消費,針對特定群體發行的身份識別卡。這種卡采取一次付費,多次自主消費的方式,受到廣泛的歡迎。目前,我國絕大多數的商場、賓館、健身中心、酒家等消費場所,都在發行自己的會員認證卡。

具有消費性質的會員卡,已經成為當代社會的消費方式。一種消費方式的形成,勢必增加社會成員的依賴度。年輕一代喜歡隨身攜帶多種會員卡。對于那些有求于官員的單位和個人而言,自然發現了會員卡的特殊作用。討好官員,不用再沿襲傳統的行賄方式,拎著大包小包的禮品。一張不起眼的會員卡,幾乎可以隨時隨地遞到目標官員的手中。

模仿是人類的天性。以贈送會員卡討好官員,一個行賄人的成功,足以給不少人帶去“智慧的啟迪”。同樣,對于官員來說,一個人覺得會員卡這玩意兒受用,自然會引起其他官員對會員卡的興趣。這樣,會員卡成為一種錢權交易的媒介物,既滿足行賄人和受賄人的需要,也極大地刺激了商業活動。越是高檔的消費場所,越是會員卡的天堂。

清退會員卡行動,遇到的第一個阻力就是如何戒除官員對會員卡消費的“毒癮”。

2013年6月8日,中共中央黨校黨建教研部教授、博士生導師張希賢做客中新網的《新聞大家談》欄目。張教授在談到近期中紀委“清退會員卡”活動時表示,一些干部“官商”利益勾結太深,會將吃喝轉向會所這一“隱蔽戰線”。至于原因,他解釋說:“過去30年中國粗放發展,有些干部吃喝上癮了,成習慣了。市面上不讓吃了,那就去私人會所、高爾夫球場相對隱蔽的場所繼續平常的消費習慣。而這些會所提供的是會員卡,一張會員卡動輒價值二三十萬,足夠一個官員在數個月里隨意消費。”由此可見,清退會員卡的麻煩在于,這顯然已經不是簡單清退腐敗卡的問題,而是如何改變官員的腐敗習慣問題。

3.縣級社會保險費征收機構。各縣設置社會保險事業局,主要負責本縣社會保險經辦業務,辦理社會保險登記,受理單位和個人繳費申報、審核并征收各項社會保險費。

在清退會員卡行動的風口浪尖上,最能檢驗會員卡行動難易度的,莫過于看看清退行動期間,會員卡的使用情況是否得到有效遏制。

2013年5月30日,《法制日報》披露了北京市昌平區某高檔會所的一幕。知情人士透露,真正頂尖級的會所,客人消費的時候未必需要刷卡,更常見的是刷臉。報道援引工作人員的話說:“還有的根本沒有任何憑證,也不需要名字,完全靠會所工作人員對賓客進行‘刷臉’認證,也就是說,貴賓的臉就是會員卡。”

應該說,在中紀委開展清退會員卡之前,會員卡在一些場所已經失靈。“刷臉”,即是會員卡變成“隱身卡”的例證。會所認人不認卡,有權者的臉就是最好的會員卡。對于行賄者來說,誰有權力誰的臉就是自己的“金字顧客”,給頂級會所提供“刷卡”的照片,就足夠了。顯然,刷臉不刷卡,讓會員卡清退活動遇到了一個更為尷尬的難題。

清退會員卡,還有一個不小的阻力,這就是退卡意味著什么。會員卡并不像豪宅、名車和美女那樣惹眼,只要你一使用,就有被曝光的危險。會員卡不顯山不露水,使用的時候具有私密性。中紀委發起會員卡清退行動,若非掌握了付費申領會員卡的具體對象,掌握了所有開展了會員卡業務的商家內部資料,掌握了持卡官員的信息,如何通過一紙規定,讓黨政機關和企事業單位的官員拱手讓出他們的會員卡。按照官場的規則,誰主動退卡,就表明這個人有了“經濟污點”。污點主動展現給紀委,基本上等于把自己送到了被重點監控的名單。所以,有的干部寧可扔了也不退,因為他退就證明他有問題。出于保護自己,寧可選擇扔掉。正如張希賢教授所說的那樣:在利益鏈條當中,很多官商走到一塊,也不好掰開,對方也會要死要活,死活把你捆到監獄去。

清退之策

俗話說,冰凍三尺非一日之寒。會員卡成為一種腐敗的媒介物,變成官場的一大“時尚”,應該說有其歷史淵源。中國最早的會所——“紅樓”開辟的會員卡刷臉傳統,給不少地方官員提供了模仿的藍本。賴昌星已經落馬多年,但會員卡腐敗,頂級會所腐敗,并沒有因為賴昌星東窗事發而退出歷史舞臺。事實恰恰相反,“紅樓”從一家到遍地開花,變成了一種腐敗次文化現象。

整頓“卡腐敗”,不是會員卡本身的問題,應該從戒除已經蔚然成風的卡腐敗現象開刀,對官員的出入場所進行約束。以前,提出過官員八小時以外的監督問題。其實,只要沒有監督,八小時工作時間,同樣可以給工作腐敗提供活動的時機。腐敗不分工作時間的內與外。當前的許多官場腐敗,已經讓一些官員具有了某些“腐敗基因”。這些基因不除,他們的腐敗沖動就會保持。腐敗的沖動,會讓官員對腐敗懷有太多的期待。所以,紀檢監察部門加大對官員活動場所的監控,不給他們涉足會所的機會,久而久之,他們去高檔休閑娛樂場所的次數少了,卡腐敗的習慣自然會逐步衰減。

卡腐敗屬于連鎖性腐敗。沒有發卡單位,沒有購卡人,卡腐敗就是無稽之談。或者說,沒有把消費卡當作賄賂媒介,會員卡就是純粹的商業消費手段,對社會有益而無害。現在,中紀委要求各級領導干部交出會員卡。筆者成文之時,尚無權威數據發布,不知道全國各地清退會員卡的具體情況。可以肯定的是,如果采取“連坐”制度,凡是以會員卡形式行賄的單位和個人,以及為會員卡腐敗提供便利的商業機構,特別是那些用“刷臉”來暗中支持卡腐敗的機構,一經查出一例,即依法處理一起。把購卡、用卡和此類發卡單位一并處罰,相信過不了多久,卡腐敗的現象將得到有效遏制。

遏制“卡腐敗”,清退會員卡,彰顯了中紀委懲治腐敗的決心。也許,先前有關部門低估了整治“卡腐敗”的難度。針對目前在打擊“卡腐敗”過程中遇到的難題,需要總結經驗,針對問題,對癥下藥。既然某些官員享用會員卡已經上癮,清退會員卡的第二階段,可以采取“戒癮”療法,用絕緣的形式慢慢戒掉官員到會所和娛樂場所使用的習慣。

卡腐敗既是隱形腐敗,更是群體腐敗。要消除這種腐敗現象,不從與之相關的每個環節布防,卡腐敗自然還會以形形色色的形式出現。卡腐敗的“刷臉”范圍,甚至可以從刷官員一個人的臉,輻射到刷官員隨從和親屬的臉。針對追究購卡人和提供腐敗消費場所機構的法律責任,會員卡收繳不收繳,都已經不大重要,因為腐敗的成本增加了,一旦腐敗成本高于所投機的收益,行賄者自然不會做虧本的買賣。

官員不愿意主動與會員卡進行割斷,在于擔心主動坦白,弄巧成拙,連累自己。建議中紀委出臺補充規定,對于在特定期限內,肯于主動上交會員卡、坦白卡腐敗經歷的官員,給予一定的“激勵措施”。這樣的“激勵措施”,包括免于反腐敗的追究責任。雖然這樣的措施未必能產生蝴蝶效應,起碼會暴露一批行賄人和秘密會所,這些對象可以納入紀檢監察部門的重點監督范疇。

長效機制

不可否認,清退之策只能在短期內有效。要根除卡腐敗,還需要建立長效機制來避免類似現象蔓延。

法律的滯后性,無法跟得上腐敗的腳步。當代社會的卡腐敗,產生于電子商務時代。要整治卡腐敗,顯然有待于從完善既有的法規監督機制入手來規避。

目前,我國還尚無專門針對“會員卡”發行和使用的法律法規。沒有針對官員持卡的法律限制,沒有限制購卡的規定,沒有針對商業機構(含餐飲、健身、美容、旅游、娛樂等行業)暗中給腐敗提供便利的追究法律責任的規定,會員卡不被商家相中,不被行賄者看好,反倒不大正常。如果完善了這方面的法規,制定一套相對健全的追責機制,不管是刷卡還是刷臉,只要發現腐敗行為,就依法追究法律責任。這樣的治理,才具有長期效應。

卡腐敗,因為其隱蔽,單靠法律和紀檢監察部門還遠遠不夠。引入網絡監督機制,紀檢監察部門全天候搜集網絡輿情,對于揭露腐敗的帖文,不論真假一律立即啟動追查程序。查實后,對爆料人給予一定獎勵,鼓勵全民監督各級黨政機關及公職人員。互聯網的普及,微博的草根監督熱情不減,相信再私密的地方,也逃不出網民的眼睛。如果再對“會員卡”的購買、使用實行實名登記制度,對于持卡消費信息責令商業機構必須上報稅務機關。那么,幾乎就等于給卡腐敗布下了天羅地網。

對卡腐敗最有效的辦法,當屬實行官員退出機制。一個官員只要被發現一次卡腐敗,就堅決罷免其一切公職,逐出黨政機關,永不錄用。現在,一些官員被問責后,不久就重返官場。這種“愛戴”官員的傳統,從很大程度上給問題官員以暗示,讓他們不用擔心犯事。再大的問題,一旦輿論忘記了,自己就可以重返政壇。這樣的懲罰機制,相信再膽小的官員,也會被訓練得膽大包天的。

中共中央政治局常委、中央紀委書記王岐山在講話中指出:“會員卡雖小,折射出的卻是作風建設的大問題,反映的是享樂主義和奢靡之風。”懲治“卡腐敗”,也應站在政治的高度,從具體整頓入手,做好長遠打擊的準備,還祖國一片蔚藍的天空。