東南沿海地震帶20世紀第Ⅳ活躍幕的兩個特征*

葉秀薇,楊馬陵,黃元敏

(廣東省地震局(中國地震局地震監測與減災技術重點實驗室),廣東廣州510070)

0 引言

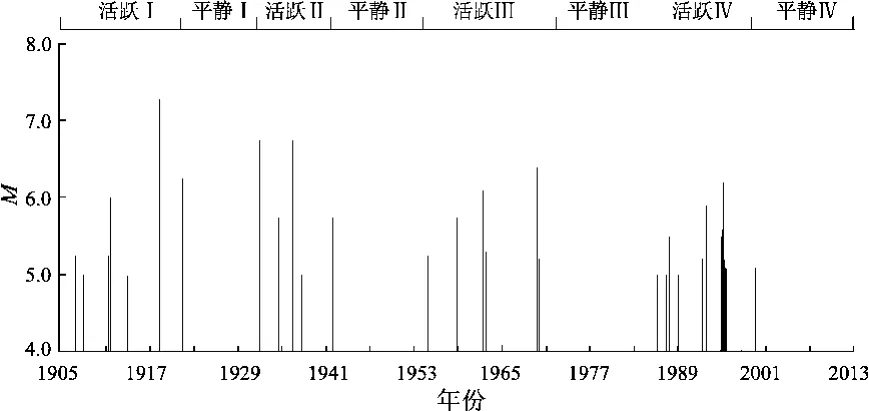

中國大陸的東南沿海由于其特殊的構造背景,地震活動強度、頻度均大于華南地塊的內部,一般稱之為“東南沿海地震帶”。對于東南沿海地震帶20世紀活躍幕的劃分,有許多不同的方案(魏柏林等,2001;彭美鳳,林世美,1996;李海華等,1996;馮絢敏等,1998;任鎮寰等,2002),但比較一致的是對最后一個活躍幕的劃分,即1986~1999年為20世紀第Ⅳ活躍幕,期間發生了1987年尋烏5.5級地震、1994年臺灣海峽7.3級地震、1994、1995年北部灣 6.1、6.2級地震、1997年永安5.2級地震等一系列強震。2000年東南沿海地震帶開始進入平靜幕,至今已超過12年未發生5級以上地震,持續時間超過了以往平靜幕的平均持續時間。下一個活躍幕何時到來,是地震工作者需要研究的問題。

在第Ⅳ活躍幕期間,地震觀測系統已非常成熟,即使是海域的3級地震亦不會遺漏,得到的活動規律對下一活躍幕震情的判斷或許更具指導意義。基于此,筆者就第Ⅳ活躍幕的地震活動開展研究工作,以期總結對下一活躍幕有參考意義的某些特征。

1 東南沿海地震帶的范圍

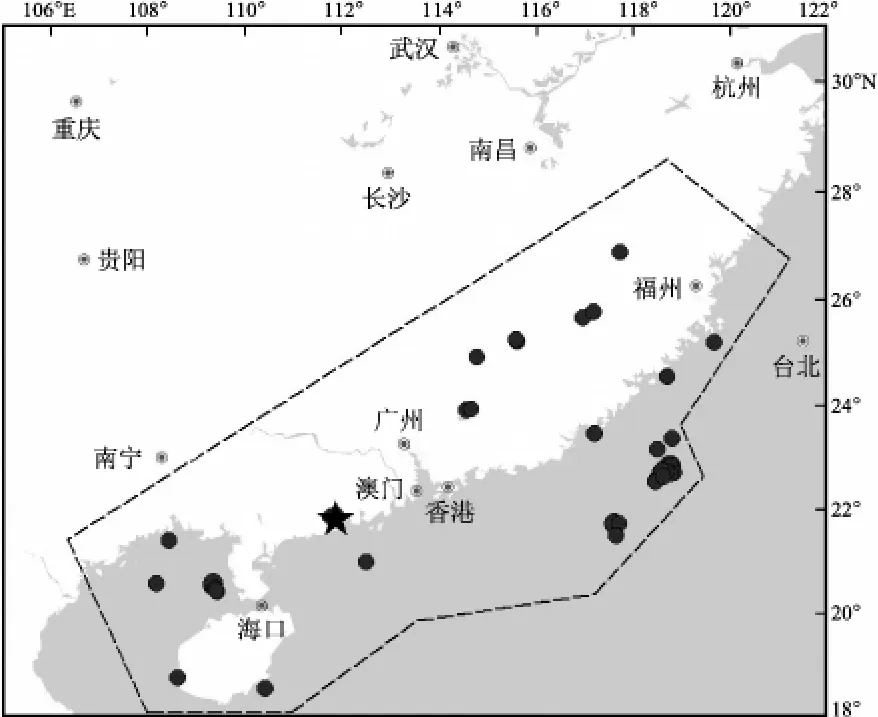

地震帶范圍的劃分通常以斷裂走向,重力、磁場變異帶、梯度帶,中生代盆地邊界等地質上的不連續界面作為邊界。東南沿海地震帶所包括的范圍,大致北起浙江南部,南至廣東的雷州半島、海南和廣西南部,包括了福建、廣東、海南的全境和浙江、江西以及廣西的南部,形成一條大致與海岸線平行的相對狹長的地震帶(圖1)。該帶1900年以來地震活動情況見圖2。一般以114°E為界,以東稱之為東南沿海地震帶東帶(以下簡稱“東帶”),以西稱之為東南沿海地震帶西帶(以下簡稱“西帶”)。

對于東南沿海地震帶所涉及的范圍爭議最大的是1994年9月16日臺灣海峽發生的7.3級地震是否屬于東南沿海地震帶。魏柏林等(2001)將東南沿海地震帶劃分出6條北東向地震帶、8條北西向地震帶和5條東西向地震帶,臺灣海峽的7.3級地震并不屬于上述任何一條地震帶,認為該帶第二活動周期的活動高潮是1918年南澳的7級地震,之后強度逐漸下降,目前處于1400年以來的第二活動周期的尾段。而任鎮寰等(2002)認為臺灣海峽7.3級地震應屬于東南沿海地震帶上的地震,華南地震區控震構造和發震構造主要是南海系北東東向斷裂,本區6級以上強震幾乎都是處于北東東向斷裂與北西向斷裂交匯部位,在北西西向構造應力場的作用下,北東東向斷裂右旋,北西向斷裂左旋的共軛活動,是本區強震孕震、發震的機理。臺灣碰撞帶的運動首先影響鄰近南海系東端的活動,進而帶動西端南海系的活動。1994年臺灣海峽7.3級地震以及隨后發生的1994、1995年北部灣6.1、6.2級地震正是這一機理的又一次反映。

筆者認同任鎮寰等(2002)的觀點,在后面的研究中將臺灣海峽7.3級地震劃入東南沿海地震帶范圍。

圖1 東南沿海地震帶范圍及1970年至今ML≥5地震空間分布(虛線框為東南沿海地震帶范圍,星號為陽江地震窗所在位置)Fig.1 Scope of seismic belt in Southeast China Coast and spatial distribution of ML≥5 earthquakes from 1970(broken line means the scope of seismic belt in Southeast China Coast,star means the location of Yangjiang seismic window)

圖2 東南沿海地震帶M≥5地震M-t圖(1900年至今)Fig.2 M-t chart of M≥5 earthquakes in seismic belt of Southeast China Coast from since 1900

2 陽江地震窗口與東南沿海地震帶中強震的對應關系

地震窗是指某些能以弱震活動形式靈敏反映區域應力場變化的特殊構造部位(敖雪明等,1994)。在華北、新疆、甘肅、云南等地研究較多(姜秀娥,單錦芬,1982;程萬正,1984;敖雪明等,1996;劉小鳳等,2003),這些地震窗有一個共同的特點:處于特殊的構造部位,小震活動頻度明顯高于周圍其他地區。

1969年曾發生6.4級地震的陽江洋邊海震區(圖1)位處南海北部陸緣濱海斷裂帶與珠江口外坳陷帶的交接地段的中段,斷裂按走向分為北東向、北西向和北東東向3組。其中北東向構造規模最大,北西組次之,兩向斷裂共同組成一個覆蓋全區的正交破裂網格(鐘貽軍,任鎮寰,2003)。本區活動最強烈的斷裂是北東東向濱海斷裂帶、平崗斷裂和北西向漠陽江斷裂、洋邊海斷裂,且均從晚更新世以來活動強烈,兩組斷裂在洋邊海交匯,1969年6.4級地震就發生于此交匯區。隨后40余年,該區中小地震不斷,有感地震時有發生,小震活動頻度明顯高于周圍其他地區。陽江地區特殊的構造環境及地震活動的頻度具備了成為東南沿海地震帶地震窗口的條件。因此,筆者就此加以研究,以期尋找兩者間的對應規律。

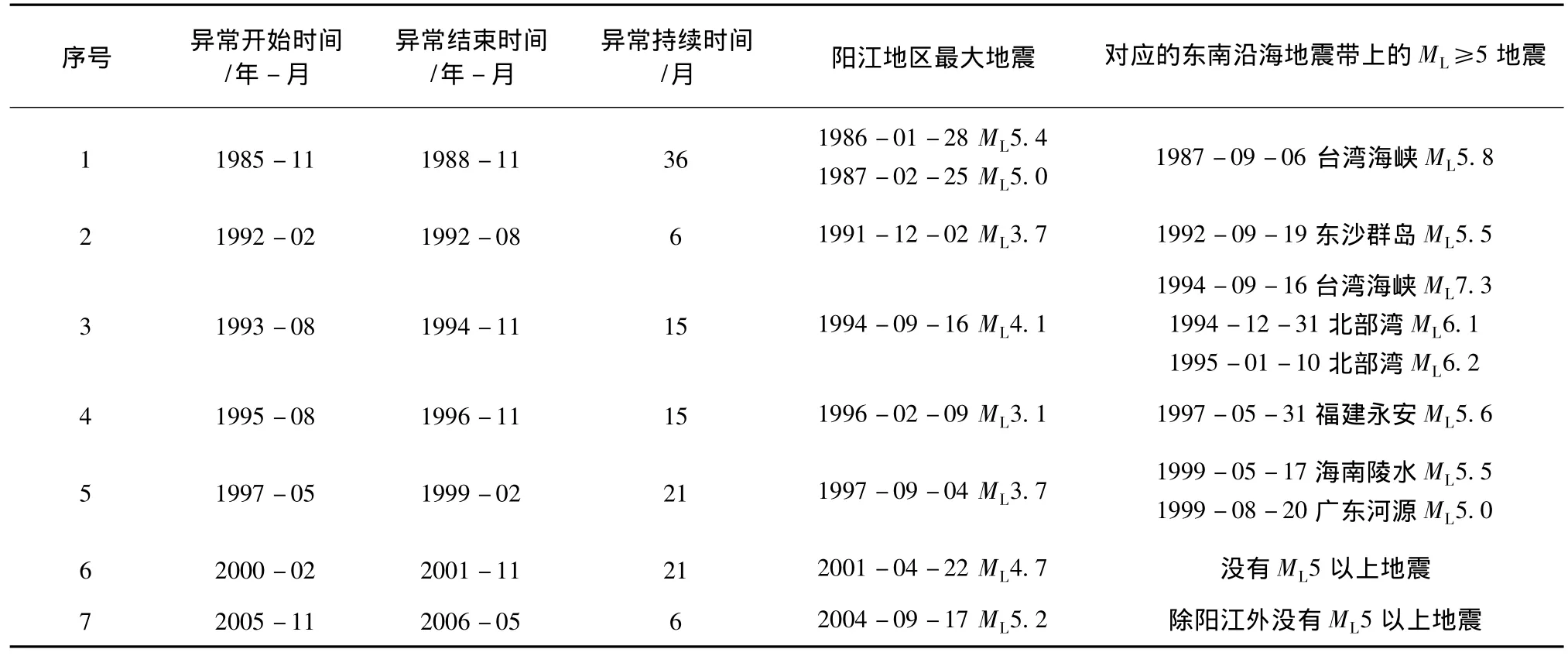

首先統計1980年以來陽江洋邊海地區(21.60°~21.88°N,111.70°~111.90°E)ML≥3地震每3個月的頻次,若該月陽江發生ML≥4.5地震,則隨后半年時間內發生的ML≥3地震作為其余震,計算中加以刪除。再以1年作為滑動窗口,向前滑動(以下簡稱“滑動3月頻次”),以0.8作為異常閾值,見圖3。異常時段見表1。

圖3 東南沿海地震帶M-t圖(ML≥5)及陽江ML≥3地震滑動3月頻次(1980-01~2012-02)Fig.3 M-t chart of ML≥5 earthquakes in seismic belt of Southeast China Coast and slip 3 months frequency of Yangjiang ML≥3 earthquakes(1980-01~2012-02)

表1 陽江地區ML≥3地震滑動3月頻次異常統計Tab.1 Abnormity statistic of Yangjiang ML≥3 earthquakes in slip 3 months frequency

圖3左側縱坐標是東南沿海地震帶ML≥5地震,右側縱坐標是陽江ML3地震滑動3月頻次,連續線上方的地震標注是指陽江ML≥4.5地震。由圖3及表1可見,在研究時段內,滑動3月頻次共出現7次高于閾值的異常時段,其中前5次出現在東南沿海地震帶第Ⅳ活躍幕時段內,在異常的下降階段或結束后的6個月內東南沿海地震帶均發生5級以上強震。這5次異常中,僅第一次異常(1985~1988年)是處于陽江本區中強震活躍的時段,接連發生了1986年 ML5.4地震和1987年ML5.0地震,其他4次異常時段(1992、1993、1995和1997年)陽江地區未發生ML≥4.2地震,最大地震僅ML4.1。因此,陽江地區出現的4次ML≥3地震頻次的增加并非是陽江本區中強震的前兆或余震,是大區域應力場擾動的反映。

1994、1995年是東南沿海地震帶第Ⅳ活躍幕地震活動的高潮時段,接連發生多次強震,包括1994年臺灣海峽7.3級地震、1994、1995年北部灣6.1、6.2級地震,而陽江地區提前1年,從1993年年中開始,3級地震頻次的顯著升高,并持續至1995年初;且1993~1994年陽江的最大地震(ML4.1)是在1994年臺灣海峽7.3級地震前1個小時發生的。

2000年東南沿海地震帶進入平靜幕后,陽江出現的2次滑動3月頻次異常主要是與本區兩次4級以上地震活動有關。第一次異常可認為是ML4.7地震的前兆,第二次異常(2005-11~2006-06)應是2004年ML5.2地震造成的,由于計算時僅刪除主震后半年時間的余震,且3月頻次是向前滑動,使得異常時段滯后于ML5.2地震發生時間。

由以上分析可見,陽江地區的ML3的活躍不僅與本區5級左右地震的活動有關(陽江地區5級地震前后出現滑動3月頻次的高值異常,符合一般的認識規律),而且與東南沿海地震帶活躍有關。在高值異常下降階段或異常結束后6個月內該帶均出現5級以上中強震活動,因此陽江地區是大區域應力場調整的反映窗口。

按照馬宗晉(1980)的“多點場”模式,當區域應力增強時,在斷裂的閉鎖段或端部引起應力集中,造成多個應力集中點,其中有的發育成震源體,并以失穩斷錯的方式導致大地震的發生;另外一些應力集中點,如陽江的洋邊海斷裂與平岡斷裂交匯處附近,由于1969年曾發生過6.4級強震,導致當地基巖變得較為破碎,不利于能量的積累,近幾十年很難再發生同等強度的地震,當區域應力場增強時往往導致小震增多,這個地區則成為反映區域應力場變化的窗口和大震即將到來的前兆,這可能是陽江作為地震窗前兆的物理機制。

3 東南沿海地震帶ML≥4地震異常平靜的震兆意義

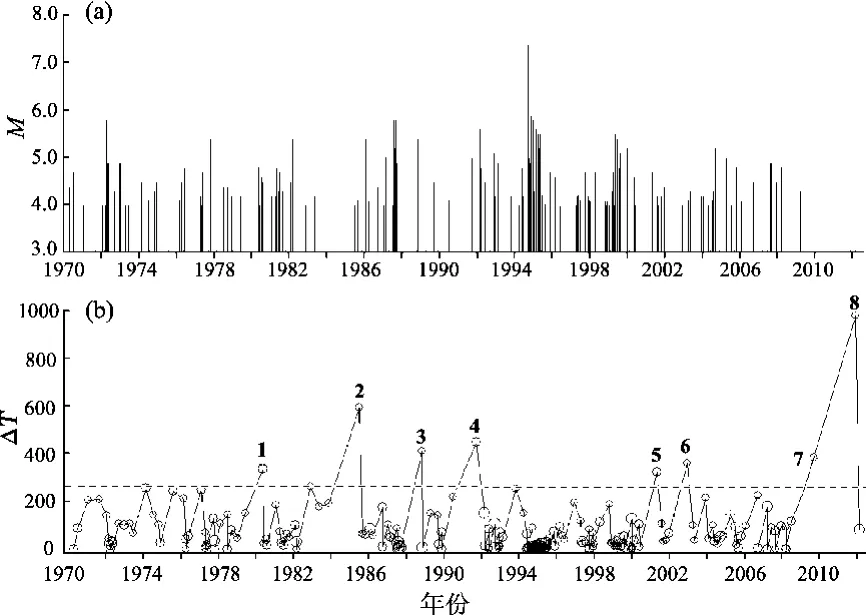

計算1970年后東南沿海地震帶ML4地震發震時間間隔ΔT(圖4),結果表明,1970年至今東南沿海地震帶ML4地震發震時間間隔ΔT平均是66 d。考慮到研究時段內東南沿海地震帶曾發生的多次強震,其余震必然使ML4地震頻次異常增多,因此取ΔT的2.5倍均方差,即300d作為異常閾值。1970年至今,東南沿海地震帶共出現8次ΔT≥300 d的ML4地震長時間平靜(表2、圖4)。

圖4 東南沿海地震帶M-t圖及ΔT-T圖(1970-01~2012-02)Fig.4 M-t and ΔT-T charts in seismic belt of Southeast China Coast(1970-01~2012-02)

由表2可見,8次異常時段中除最后1次,其余7次有3次出現在活躍幕或由平靜幕進入活躍幕期間,4次出現在平靜幕。出現在活躍幕或由平靜幕到活躍幕過渡時間內的3次ML4地震平靜被打破后,隨后半年或稍長時間內東南沿海地震帶都出現了5級以上地震,最短10 d,最長208 d。而處于平靜幕中的4次ML4震平靜,打破后1年半時間內都沒有發生ML5以上地震。

東南沿海地震帶2009年開始的最后1次ML≥4地震平靜持續了980 d,是40多年來的最長平靜間隔。2008年汶川8.0級地震后,整個華南地區地震活動出現異常平靜,不單4級地震長時間平靜,連3級地震的頻次都是自1970年以來的最低水平,因此,汶川地震對華南地震活動的影響是顯著的,研究表明,這種影響在2011年底逐漸結束①廣東省地震局.2011.2012年度廣東省地震趨勢研究報告.。最近一次長時間平靜打破后的81 d,發生了2012年廣東東源ML5.2地震。值得注意的是,在上一活躍幕開始前,1983~1985年同樣出現了ML≥4地震長達592 d的平靜,是統計時段內的第2長平靜間隔,平靜打破后隨即發生了1986年陽江ML5.4地震,隨后東南沿海地震帶亦進入了長達14年的活躍時段。東南沿海地震帶自2000年開始的平靜幕持續了12年,已超過平均持續時間,這種平靜的打破(2011年11月27日北部灣ML4.1地震、2012年2月16日廣東東源ML5.2地震)是否可作為東南沿海地震帶新一輪活躍幕開始的標志有待驗證。

因此,利用ML4地震發震時間間隔判斷震情時,應先對區域大背景所處的活動狀態作出準確的判斷,在活躍幕期間ML4地震平靜超過300 d是具有中短期前兆意義的異常平靜,ML4地震平靜打破后半年時間將存在發生5級以上地震的可能;而在平靜幕期間,這種ML4地震的長時間平靜并不具備前兆意義,只是區域應力場處于松弛狀態下的正常表現。

這一現象的可能物理機制與地震窗口具有某些相似性。在外部動力作用下,區域應力場出現增強,在斷裂的閉鎖段或端部引起應力集中,造成多個應力集中點,當某個應力集中區發生強震后,另外幾個應力集中區一般會因構造體系或地球物理場的相互關聯而產生增震作用,出現中強以上地震集中活動,形成東南沿海地震帶的某個地震活躍幕(呂堅等,2003)。在活躍幕期間,ML4地震的異常平靜,是區域應力場增強背景下應力集中點出現閉鎖的表現,隨著應力的不斷增強,當某些不利于積累更大能量的應力集中點首先導致ML4左右地震的發生,而這些ML4地震出現于大震之前,成為反映區域應力場變化的前兆指標。而在平靜幕,外部動力較弱,不利于能量的積累,即使是ML4地震的長時間平靜亦不具有指示作用,只是區域應力場處于松弛狀態的正常表現。

表2 東南沿海地震帶ML4地震平靜超過300 d統計Tab.2 Abnormity statistic of ML4 earthquakes whose time interval ΔT≥300 d in seismic belt of Southeast China Coast

4 結論

(1)作為東南沿海地震帶的活動窗口,陽江地區ML3地震的滑動3月頻次高值異常的出現不僅與陽江本區5級左右地震活動有關,而且與東南沿海地震帶中強震的發生有關。在高值異常下降階段或異常結束后6個月內該帶均出現5級以上中強震活動,因此陽江地區是大區域應力場調整的反映窗口。

(2)利用ML4地震發震時間間隔判斷震情時,應先對區域大背景所處的活動狀態作出準確的判斷,只有在東南沿海地震帶活躍幕期間,ML4地震△T≥300 d才具有震兆意義,ML4地震平靜打破后半年時間內存在發生5級以上地震的可能,是5級地震的短期或中短期指標;而在平靜幕期間,ML4地震的長時間平靜并不具備震兆意義,只是區域應力場處于松弛狀態下的正常表現。

(3)東南沿海地震帶2009年開始的最后1次ML≥4地震長時間平靜持續了980 d,平靜打破后81 d發生了2012年2月16日廣東東源ML5.2地震。這種平靜的打破與上一活躍幕前期有相似之處,東南沿海地震帶自2000年開始的平靜幕持續了12年,已超過平均持續時間,廣東東源ML5.2地震的發生是否可作為東南沿海地震帶新一輪活躍幕開始的標志有待驗證。

敖雪明,王桂嶺,吳小玲,等.1996.姑咱地震窗異常于地震的關系[J].華南地震,16(4):34-39.

敖雪明,王桂嶺,周仕勇,等.1994.新疆地震窗口網在強震短臨跟蹤預報中的應用研究[J].地震學報,16(增刊):56-66.

程萬正.1984.前兆地震活動“窗口”或敏感部位的尋找及有效性估計[J].地震研究,7(6):657-666.

馮絢敏,黃福明,易志剛,等.1998.廣東省未來十年強震趨勢分析[J].華南地震,12(2):1-9.

姜秀娥,單錦芬.1982.華北強地震余震震群應力場“窗口”效應[J].西北地震學報,4(4):41-46.

李海華,吳德珍,馬秀芳.1996.沿海地區1-3年強震危險性的層次分析[J].災害學,11(4):30-34.

劉小鳳,梅秀萍,張小美.2003.青藏高原北部地區地震窗口特征及其預報意義[J].西北地震學報,25(4):359-364.

呂堅,張福平,高建華,等.2003.東南沿海地震帶的地震叢集窗及震級結構特征分析[J].地震,23(1):83-89.

馬宗晉.1980.華北地殼的多(應力集中)點場與地震[J].地震地質,2(1):39-47.

彭美鳳,林世美.1996.東南沿海地震形勢分析[J].地震,16(2):197-201.

任鎮寰,羅振暖,華衛.2002.粵閩贛交界地區地震活動若干特征及其地震大形勢分析[J].華南地震,22(3):28-38.

魏柏林,馮絢敏,陳定國,等.2001.東南沿海地震活動特征[M].北京:地震出版社.

鐘貽軍,任鎮寰.2003.1969年陽江6.4級地震發震構造研究[J].大地測量與地球動力學,23(4):92-98.