鐵路箱形橋灰土樁復合地基承載力的試驗研究

王文武,李建文

(中鐵十六局機關測試中心,北京市 100018)

1 工程概況

蘭渝鐵路1-12.0m箱形橋位于甘肅省定西市渭源縣境內,為新建蘭渝線下穿既有公路而建,全長194.54m。全橋位于曲線半徑為4500m上,地基基本承載力為120 kPa,設計基底應力150 kPa,設計活載:中-活載,地震烈度為七度,線間距為4.40m。由于箱身基底承載力不足,為提高承載力,在DK119+258.0~DK119+329范圍內基底設灰土擠密樁加固,樁底置于風化砂巖層,樁徑為0.4m,樁間距1m,樁長為2m~16m不等。灰土擠密樁均采用梅花型布置,樁頂設0.3m厚三七灰土墊層。

在現場試驗樁施工完成后28天,進行單樁復合地基承載力的試驗研究,以驗證施工工藝、檢查施工質量。現場隨機選取3根灰土樁,其地質情況為黃土與圓礫土交替分布,局部夾雜紅砂巖。

2 載荷試驗

2.1 加載方式

現場試驗最大加載量的確定按復合地基承載力設計值的2倍即300 kPa進行,分為8級,每級加載量為37.5 kPa,第一級加載量為37.5 kPa。每加一級荷載前后均應各讀記承壓板沉降量一次,以后每半個小時讀記一次。當一小時內沉降量小于0.1mm時,即可加下一級荷載。

圖1 灰土擠密樁單樁復合地基現場加載圖

單樁復合地基靜載荷試驗承壓板1.68m×1.68m,承載板底鋪設50mm中粗砂,試坑開挖至樁頂設計標高。采用油泵及油壓千斤頂加載、工字鋼與鋼結構搭設堆載平臺、堆載工字鋼及鋼筋提供反力,最大堆載重量1100kN。

2.2 荷載及沉降測量

荷載值通過壓力表測量;試樁沉降則通過承壓板四邊對稱架設的位移傳感器,測試儀自動記錄沉降,所有位移傳感器均用磁性表座固定于基準梁上,基準梁安設在獨立的基準樁上。

2.3 終止加載的條件

由規范[1-3]可知,當出現下列情況之一時,即可終止加載:

(1)沉降急驟增大,土被擠出或承壓板周圍出現明顯的隆起;

(2)承壓板的累積沉降量已大于其寬度或直徑的6%;

(3)當達不到極限荷載,而最大加載壓力已大于設計要求壓力的2倍。

當滿足前二種情況之一時,其對應的前一級荷載定為極限荷載。

2.4 承載力特征值的確定應符合下列規定:

(1)當壓力—沉降曲線上極限荷載能確定,而其值不小于對應比例界限的2倍時,可取比例界限;當其值小于對應比例界限的2倍時,可取極限荷載的一半;

(2)當壓力—沉降曲線是平緩的光滑曲線時,可按相對變形值確定:

對灰土擠密樁復合地基,可取s/b或s/d等于0.008所對應的壓力。按相對變形值確定的承載力特征值不應大于最大加載量的一半。

2.5 注意要點

影響單樁豎向抗壓靜載試驗檢測結果的原因很多,試驗過程中,應把握好每個具體操作過程,使檢測數據更能真實地反映現場實際工況。檢測過程中應特別注意:①油壓千斤頂、百分表應標定、調零;②千斤頂的合力中心應與反力裝置的重心、樁軸線重合,并保證合力方向垂直,以防止加載偏心;③應選用耐壓高、工作壓力大和量程大的油管、油泵和壓力表;④百分表應布置在千斤頂底座承壓板以下的樁身位置,不得在承壓板上或千斤頂上設置沉降觀測點,避免因承壓板變形導致觀測數據失真。基樁不宜過長,打人深度應不小于1m,應一端固定、一端簡支,減少溫度變化引起基準梁撓曲變形。⑤基樁間距不宜過短,防止樁周土體下沉引起觀測數據偏小。

3 檢測數據分析

現場隨機選取三根灰土樁進行單樁復合地基載荷試驗檢測,第一根灰土樁(DG-1)里程為:DK3+233.92、中心線左偏3.6m;第二根灰土樁(DG-2)里程為:DK3+221.44、中心線左偏3.6m;第三根灰土樁(DG-3)里程為:DK3+194.92、中心線左偏2.7m。

3.1 荷載-沉降分析

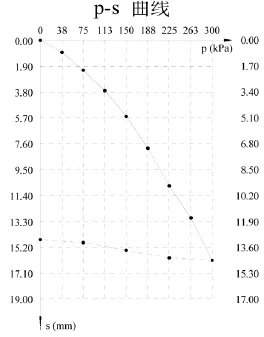

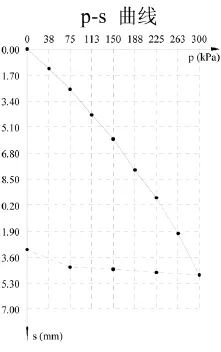

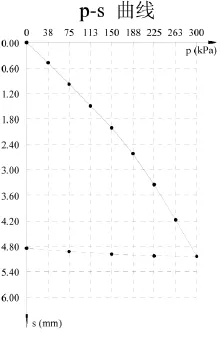

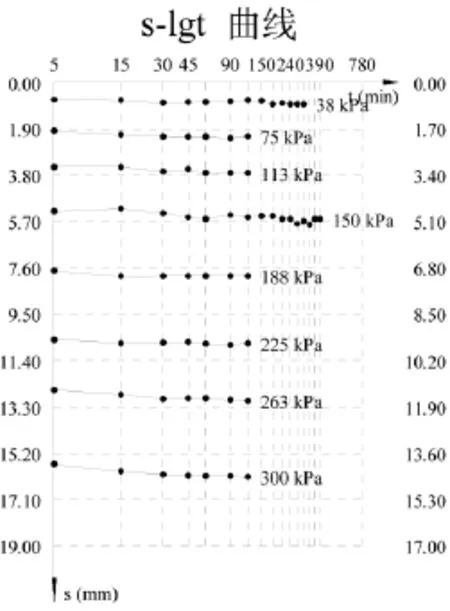

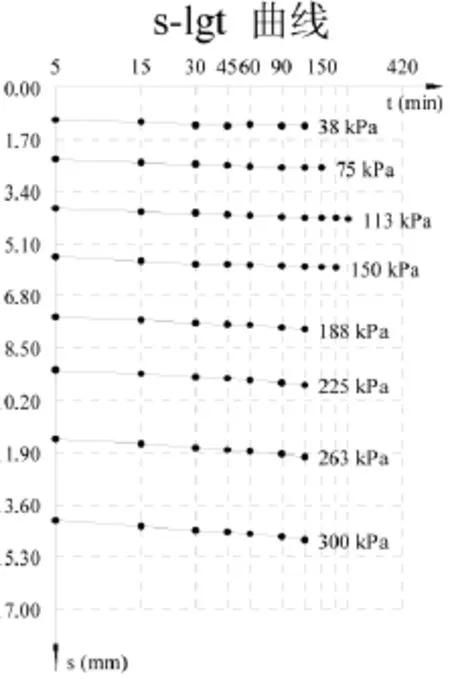

單樁復合地基承載力的荷載-沉降曲線分別如圖2、圖3、圖4所示。

圖2

圖3

圖4

(1)從圖中可知,當外荷載較小時,隨著荷載增大,樁頂沉降近似呈線性增加;當外荷載較大時,隨著荷載增大,樁頂沉降量非線性增加;荷載一沉降曲線斜率絕對值隨荷載增加而增加。這種變化關系主要受地基土體塑性性質的影響。

(2)通過三圖比較可知,相同等級的外荷載作用下,其樁頂沉降量有較大差異,這主要可能是各樁不同的土質情況差異所致。

(3)灰土擠密樁與樁間土體一起形成復合地基,外荷載通過樁身與土體間的摩擦傳遞到樁身周圍地基土中,如果外荷載不足以克服樁一土間的摩擦力,樁、土沉降變形應相互協調,此時,樁頂沉降量為樁身壓縮量與土體壓縮量之和。由于樁身模量大,壓縮量較小,因此,樁頂沉降量主要為樁間土壓縮量,實際計算中樁身壓縮量可以忽略不計,土體壓縮量可以用分層總和法求出。

(4)樁身荷載通過樁一土摩擦傳遞給樁周土體。由于樁身模量大,變形小,樁身范圍各土層與樁身的摩擦力基本一致,因此,外荷載作用下,由樁身外荷載引起的土體沉降量主要與各土層的壓縮模量有關。

(5)樁頂總沉降為4~16mm,滿足設計要求。

(6)卸載后,樁頂回彈量為0.5~2 mm,回彈率約為12%。回彈量、回彈率主要與樁間土性質有關。由于土的塑性性質,卸載后,土體要恢復一部分彈性變形,大部分塑性變形不可恢復。另外,卸載后,路基回彈量較小,在一定程度上表明,在外荷載作用下,地基塑性變形較大。

3.2 時間一沉降分析

圖5、圖6、圖7分別為三根試驗樁的時間—沉降時間對數曲線。

圖5

圖6

(1)由圖中可知,在同級外荷載作用下,樁的沉降量隨時間的增加而逐漸增加,60分鐘以前增加較多,60分鐘后增加較少。中間略有微小變化。

(2)外荷載作用下樁頂沉降量隨時間的變化規律主要同樁間土體性質有關。大部分外荷載經樁一土間相互作用傳遞到周圍土體中,一小部分外荷載由樁端土承擔。無論樁間土還是樁端土,在外荷載作用下都會沉降固結,空隙水慢慢排除,土體顆粒結構也相應發生變化。但需要經歷相當長的時間才趨于穩定。

圖7

4 結論與建議

通過對蘭渝鐵路箱型橋單樁復合地基承載力現場試驗,得出以下結論與建議供后期設計和施工參考。

(1)該段天然地基采用灰土擠密樁復合地基加固處理,其承載力滿足設計要求,在設計荷載作用下樁頂沉降量較小;在相同荷載等級作用下,不同樁頂沉降量有所差異,沉降量為4~16mm。

(2)荷載作用下的樁頂沉降量主要與樁間土體性質有關。

(3)加載開始時段,土體沉降變形較大,而后趨于平緩。樁頂最終沉降需要90分鐘以后才能完成,復合地基最終固結沉降量有待進一步觀測。

(4)堆載預壓期間,要加強灰土擠密樁樁復合地基沉降觀測,通過觀測數據,計算復合地基的最終沉降量,以確定上部結構的合理施工時間。

[1]JGJ 79-2002,建筑地基處理技術規范[S].

[2]GB 50021-2001,巖土工程勘察規范[S].

[3]GB 50007-2002,建筑地基基礎設計規范[S].

[4]牛志榮.地基處理技術及工程應用[M].北京:中國建筑工業出版社,2004.