《大地測量與地球動力學》作者分析

胡 靜,薛宏交,周建新,魏玉芳,呂 琳

(中國地震局地震研究所 《大地測量與地球動力學》編輯部,湖北 武漢 430071)

《大地測量與地球動力學》作者分析

胡 靜,薛宏交,周建新,魏玉芳,呂 琳

(中國地震局地震研究所 《大地測量與地球動力學》編輯部,湖北 武漢 430071)

將《大地測量與地球動力學》自1981至2012年,分為3個時間段,統計并分析了自創刊以來的作者情況。通過對作者發文量、合作情況、作者頻率的分析,確定了3個不同時間段的期刊發展特點,并通過對3個階段核心作者群及來源單位的研究,得到了期刊發展的一些特點和規律。

《大地測量與地球動力學》;作者分析;文獻計量學

0 引言

《大地測量與地球動力學》創刊于1981年,從創刊起至2001年,刊名為《地殼形變與地震》,2002年更名為《大地測量與地球動力學》。刊物是由中國地震局地震研究所等8家單位聯辦的,是中國唯一一份報道大地測量學在地球動力學領域研究和應用成果的學術刊物。現該刊為中國期刊方陣“雙效期刊”,中國科學引文數據庫(CSCD)核心期刊,中國核心期刊要目總覽之測繪學類核心期刊、中國科技論文統計源期刊(中國科技核心期刊),中國學術期刊綜合評價數據庫統計源期刊、中國知識資源總庫科技精品期刊庫期刊、《中國學術期刊文摘》摘錄期刊等。2002年被評為湖北省優秀期刊,2007年獲全國測繪優秀期刊一等獎[1]。

《大地測量與地球動力學》創刊30多年以來,經歷了許多困難,才取得了現在的成績。所有這些成績凝結了歷任主編和編輯人員的辛勤勞動,當然也離不開業界同仁的支持。對創刊以來的作者進行分析有利于對該刊的發展歷程進行一個回顧和對將來的發展方向提出參考意見。

1 研究內容

選擇的統計時間范圍是自創刊至2012年12月31日止,共32年。分為3個時間段進行研究,第一個時間段為1981-1991年,共11年;第二個時間段為1992-2001年,共10年;第三個時間段為2002-2012年,共11年。這樣時間分段的原因是刊物在2002年更名,所以筆者綜合考慮平均時間段和2002年這個時間節點,旨在研究出在創刊初期、穩定期和更名后各階段的作者特點。所以研究的主要內容為在不同時期的發文量、作者論文數、作者合作度和合著率,以及核心作者和高產單位。

2 研究結果及分析

研究的數據來源于中國知網(CNKI)的中國學術期刊網絡出版總庫和《大地測量與地球動力學》樣刊,研究采用文獻計量學方法。截至2012年12月,《大地測量與地球動力學》共出版147期,包括7期增刊。

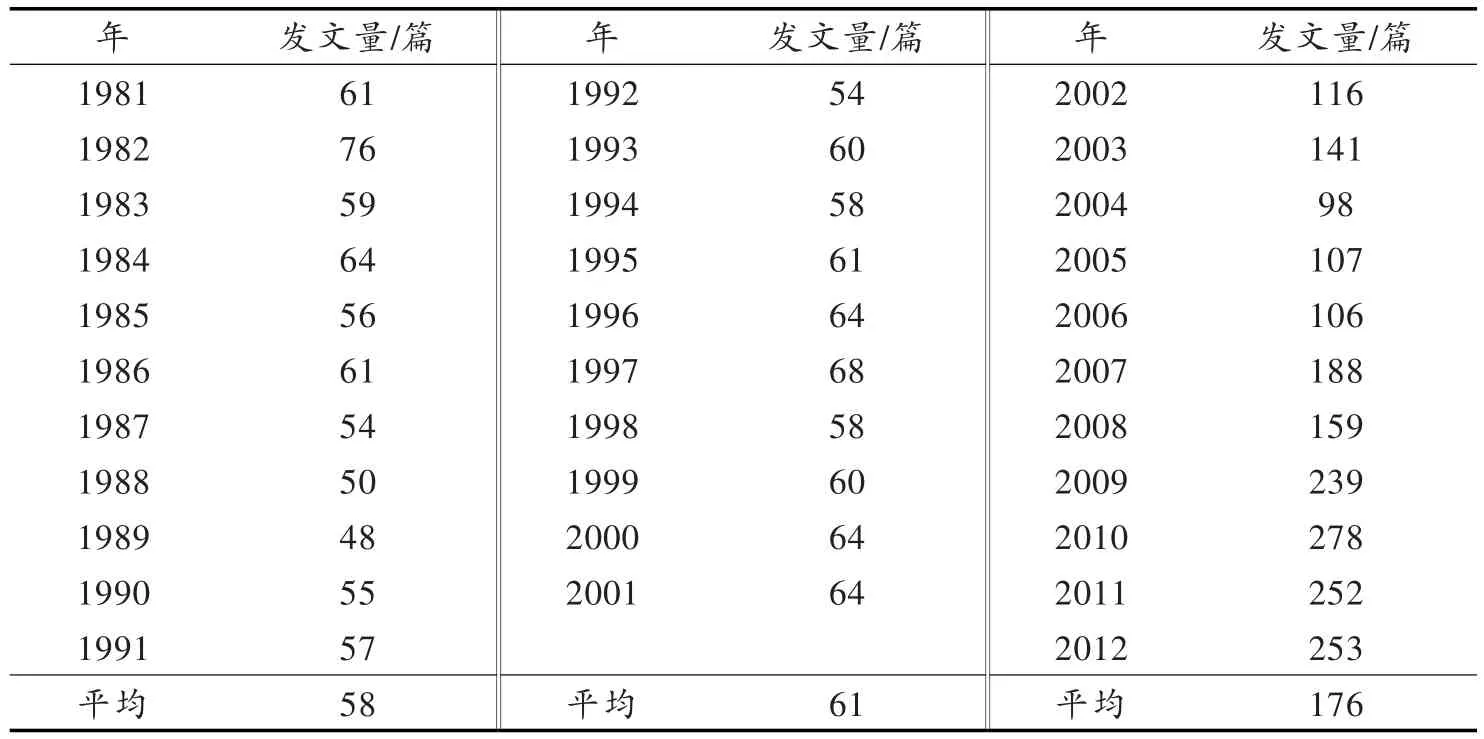

2.1 發文量分析

創刊至2012年第6期,《大地測量與地球動力學》共發文3 189篇。筆者統計的發文量與CNKI中統計的略有出入,因為統計的發文量扣除了一些沒有作者署名的諸如總目次和通知類的文章,徹底地以發表的學術文章為研究對象。其中1981-1991年發文641篇,1992-2001年發文611篇,2002-2012年發文1 937篇,每年發文量見表1。從表1可以看出,期刊更名前,年發文量變化不大,年平均發文量基本在60篇左右;期刊更名后,即2002-2006年,年發文量僅以小幅度增加,年發文量基本在100篇左右,其中2003年發文量小幅出現增加,因為這一年期刊第一次出版了1期增刊。從2007年期刊由季刊改為雙月刊,并在2007年開始每年出版1~2期增刊,增刊期數的變化,導致發文數量波動較大。

2.2 作者合作情況分析

論文作者的合著率和合作度從不同角度反映作者的合作程度。合作程度高是學科發展的重要標志[2-3]。從這兩個指數的分析,不僅可以得到作者在該學科領域的合作程度,同時也可以反映出論文的學科交叉程度。從表2可以看到,自創刊以來的32年,本刊的合著率的大趨勢為穩步上升變化;合作程度在不斷加深。

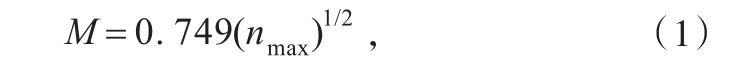

2.3 作者頻率分析

按照3個時期分段統計作者的發文量(只統計第一作者),即不同發文量的作者數量與其所占的比例[4](表3)。從表3可以看出,隨著總發文量的增加,各個發文數的作者數也在增加,但是作者頻率變化不大(圖1),3個階段的作者頻率基本一致。

表1 1981-2012年發文量統計

表2 1981-2012年論文合著率和合作度

圖1 1981-2012年作者頻率比較圖

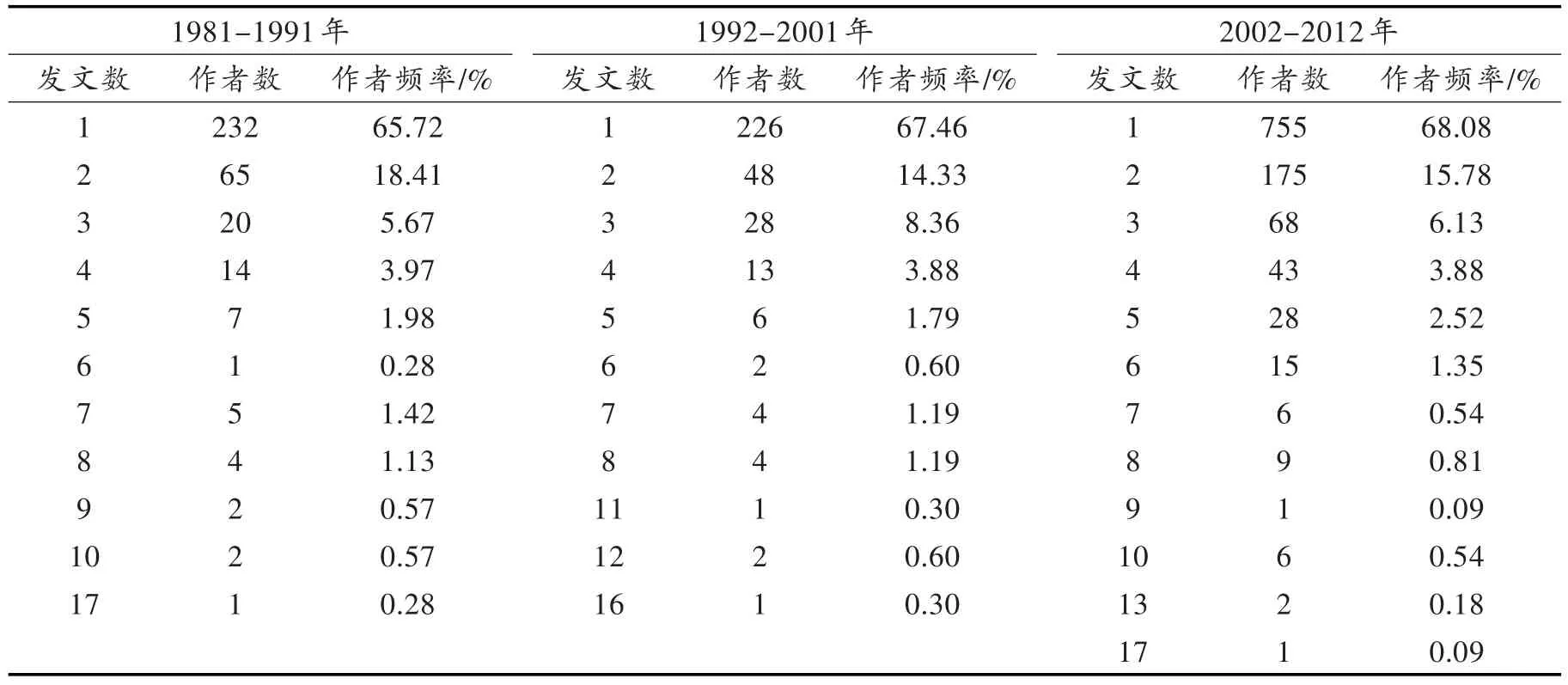

2.4 核心作者和來源單位

以第一作者的發文量確定核心作者,仍分為3個階段,使用公式

分別進行統計。其中nmax為最高產的作者發表的文章量,核心作者為發表論文數為M以上的作者。計算得到1981-1991年、1992-2001年、2002-2012年的M值分別為3.09、3.00、3.09。取最接近的整數值3作為識別該刊核心作者的分界點。3個階段的核心作者的發文情況如圖2所示。從圖2可以清晰地看到,3個階段的核心作者數量分別為56、61、179,分別占統計時間內作者總人數的15.86%、18.21%、16.14%;人均發表論文數分別為4.98、4.73、4.64。

但隨著發文量的增加,除了發文量在3~5篇的作者有大幅增加以外,發文量在6篇及以上的一些高產作者也大量產生。說明刊物對作者的吸引力在增加,出現了大量的忠實作者。

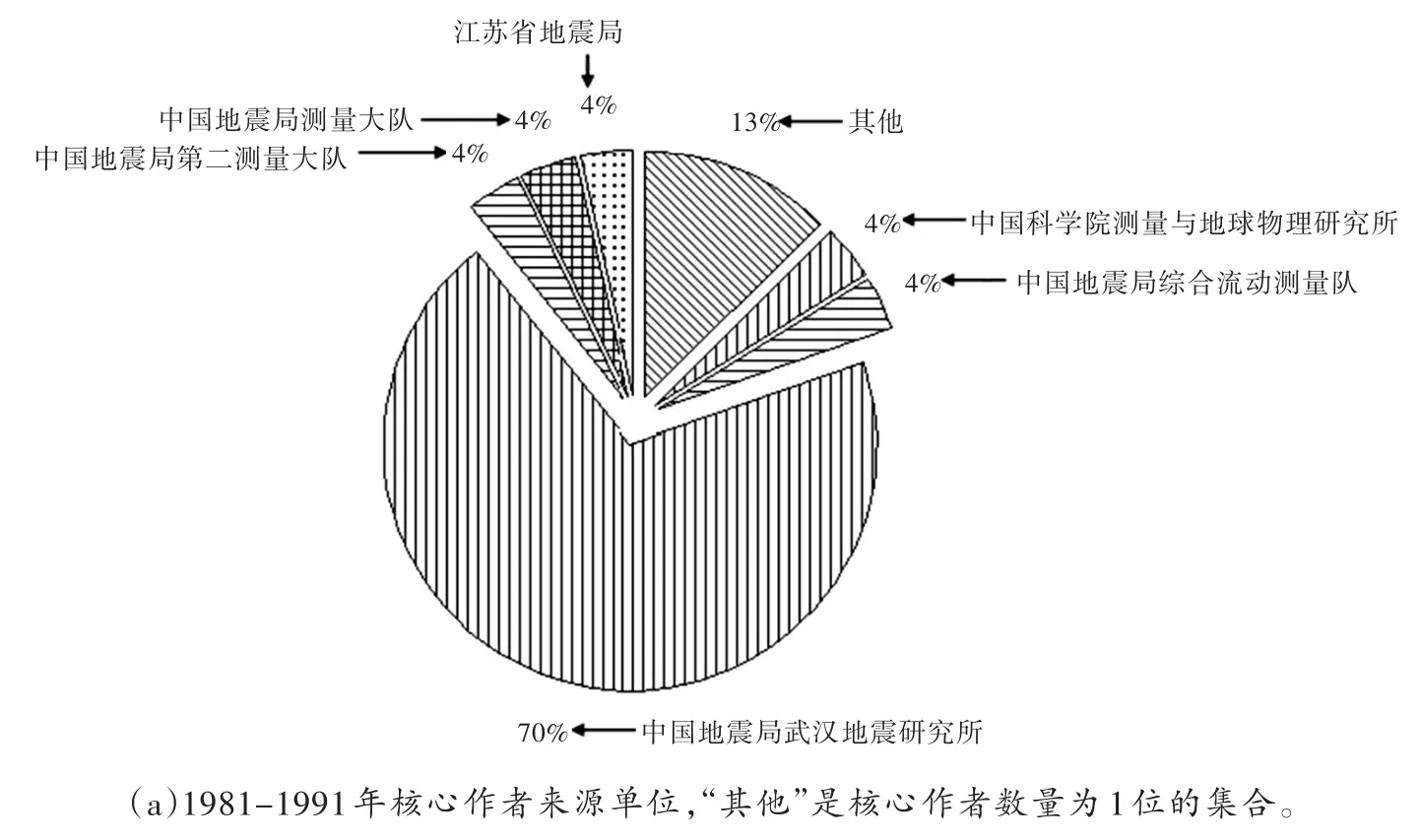

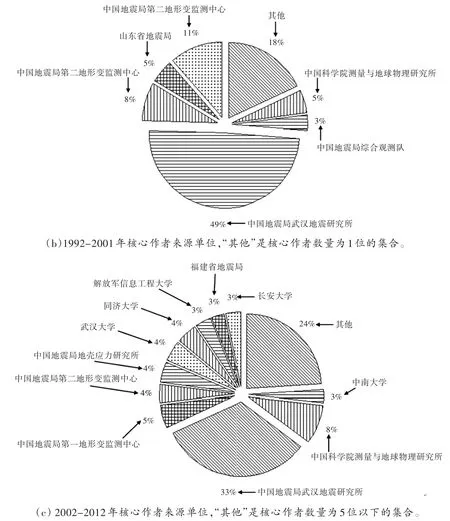

3個階段的核心作者來源單位數分別為15、22、45,都是研究單位和高校。

從圖3(a)~(c)可以看到,核心作者來源單位中主辦單位所占的比重日益降低,由創刊之初的70%變為49%,再減至33%。核心作者單位由過去幾家獨大的局面變得日趨多元化。“其他”類比所占比例也由13%變成18%,最后變成24%。圖3(a)~(c)說明創刊之第一階段,文章主要依賴于地震系統之兄弟單位,特別是作為主辦單位的中國地震局地震研究所,在創刊階段起到了非常重要的支撐作用;第二階段,主辦單位的所占比重雖然有所降低,但仍依賴于地震系統兄弟單位的支持;第三階段,核心單位的大量增加說明期刊得到了更大范圍研究者的認可與支持,期刊才開始走向它所代表的科學研究領域,不再是行業性期刊。

表3 1981-2012年作者論文數

圖2 1981-2012年核心作者發文情況

3 結語

通過以上的統計數據,《大地測量與地球動力學》創刊以來的作者情況可以歸納為:發文量在穩步攀升,作者間的合作程度在提高,作者集中程度只有小幅波動,核心作者來源單位集中度降低。結合前面分析的內容,可以很容易地發現引起這些變化的原因,及其說明的情況。期刊更名后,發文量有小幅增加,后更改發行周期,發文量有大幅提高,并趨于穩定。隨著學科的發展,合作研究越來越普遍,合著率和合作度上升。作者集中程度變化不大,即作者頻率沒有較大波動,這是符合普賴斯定律的。核心作者絕對數量大幅提升,來源單位日趨多樣化。這說明,隨著期刊影響力的提升,以前大部分依靠主辦單位人員稿件的情況已經變化,期刊得到了來自許多高校和科研單位的支持,處在一個比較穩定、良性發展的軌道上。

圖3 核心作者來源單位

[1]周建新,薛宏交,魏玉芳,等.《大地測量與地球動力學》期刊主要指標統計分析[J].江漢大學學報:自然科學版,2012,40(4):47-49.

[2]楊睿,曲安京.美國《物理評論》成熟時期作者分析及比較[J].中國科技期刊研究,2013,24(1):214-218.

[3]邵曉軍,顏志森.《中國科技期刊研究》創刊以來的作者分析[J].中國科技期刊研究,2012,23(4):589-591.

[4]李遠明.“民族高校圖書館”主題研究核心作者分析[J].情報探索,2013,184:62-68.

(責任編輯:陳 曠)

G252.8

:A

:1673-0143(2013)04-0072-04

2013-07-01

胡 靜(1983—),女,編輯,研究方向:科技期刊出版。