院前猝死心肺復蘇的困境與對策

——120分站2012年院前猝死急救的臨床特點

陳海襄都鵬飛

院前猝死心肺復蘇的困境與對策

——120分站2012年院前猝死急救的臨床特點

陳海襄1都鵬飛2

院前猝死救治率極低,通過分析我院2012年1月到2013年1月間接診的院前猝死病例,發現院前猝死救治存在許多問題:猝死者基本信息記錄不完善,準確的死亡原因難以確定,城市和小區建設規劃給搬運、轉運患者造成困難,醫師缺乏流行病學意識,市區內急救資源分布不均衡,急救知識仍需普及、急救設施需要完善,急救措施應多樣化,熱心救助者應得到褒獎和保護。如果所有問題能得到綜合解決,猝死救治率必然能夠進一步提高。

院前猝死;心肺復蘇

隨著社會生產方式和生活方式的改變,我國猝死的發病率和發病人群已經有較大改變。然而,猝死的流行病學、救治成功率、發病年齡高峰及死亡原因分布等情況,國內尚未有統一和權威的數據報道,國內關于院前猝死的流行病學數據,僅零散分布在各個期刊上[1-5]。院前猝死救治成功率極低[2-6]。如何提高院前猝死的救治成功率?國內的觀點集中在院前急救的專業化[7],指南應用的本土化和大力普及CPR技術[8]上。筆者整理了南京市急救中心南京市中醫院分站2012年1月~2013年1月間接診的院前猝死病例,分析臨床特點,試圖找出提高院前猝死搶救成功率的方法。

1 臨床資料

筆者整理了南京市中醫院120分站的出車記錄,選擇2012年1月~2013年1月間醫師判斷死亡的患者74例,其中有8例患者姓名、年齡均不詳,7例患者僅年齡不詳,9例患者僅性別不詳。男43例,女31例,年齡最大為94歲,年齡最小為20歲,平均年齡為67.5歲。

2 病例臨床特點

2.1 無名氏的問題74例患者中,有16例患者姓名、性別不詳,僅有發病地點,占全部病例數的21.6%。

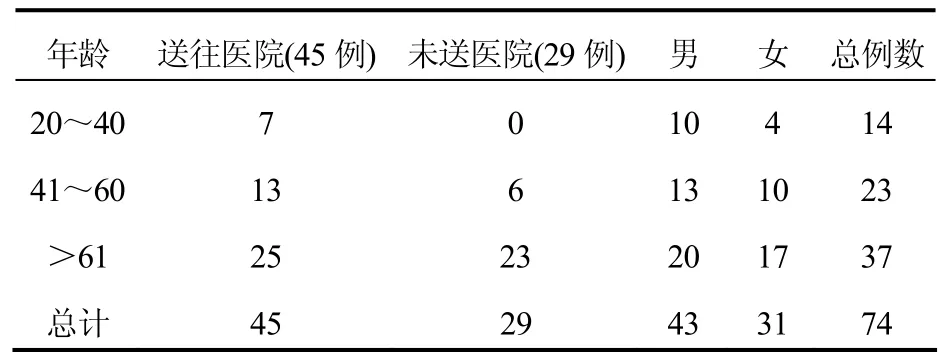

2.2 性別差異男性患者中,年齡最大92歲,最小20歲,平均年齡為63.6歲。劃分年齡組,其中20~40歲組10例,40~60歲組13例,60歲以上20例。女性患者中,年齡最大94歲,最小60歲,平均年齡為80.0歲。劃分年齡組,其中20~40歲組4例,41~60歲組10例,60歲以上17例(見表1)。

表1 患者的性別差異(n)

從表1可以看到,60歲以上年齡段猝死高發,這與年齡較大,機體衰老,各種基礎性疾病增多有關。男女比例有明顯不同,男性猝死發生高于女性,且女性猝死多發于較高年齡段,平均年齡為80歲,而男性在中青年齡段也有分布,或許與男性吸煙、飲酒等不良習慣易引發心腦血管方面疾病有關,有待于進一步研究。

3 討論

3.1 無名氏的問題我院120分站地處南京市城南繁華地帶,夫子廟、雨花臺等景區和安德門民工市場,通往江寧區的交通樞紐等均在我站急救半徑內。因此,呈現患者社會階層多、意外多、無主患者多的特點。因此,不少猝死患者的120呼叫由目擊者和警察、交警等完成,在呼叫時無法報出患者具體姓名、年齡等,成為“無名氏”,這些患者在猝死患者中占有相當大的比例,未及時送醫院救治,現場宣布死亡的患者中比例更大。在無名氏患者中,有明確病因記載者僅6例,死因多為墜樓、外傷等。因此,120工作更多的呈現社會性的特點,需要120醫師具備一定的社會經驗和相關法律知識,才能很好的與警察、交警和大量圍觀群眾溝通,并進行自我保護。

3.2 發病到心肺復蘇開始的時間問題絕大多數患者并沒有準確的發病時間,心肺復蘇是否在6分鐘之內開展,并不能確定。大部分老年人的死亡是被家屬和鄰居發現而呼叫120,呼叫時經常出現昏迷,喊不醒,甚至沒有主訴,僅有急癥癥狀的描述,也無法說清呼吸心跳驟停的時間。120醫師抵達時才發現患者已經死亡。除外一些明顯失去急救指證的情形出現(例如體溫下降、肌肉僵硬、尸斑出現等),很難判斷具體死亡時間。有旁觀者目擊發病過程的也無法提供準確的時間,因為人在慌亂緊張時,存在感覺與具體不符合的情況,往往覺得過了很長時間,而實際僅有短短的幾分鐘。能夠記得看時間的患者更少。

3.3 死亡原因的問題絕大多數的目擊者并不能準確判斷患者是否呼吸心跳驟停,僅是發現患者無反應或嘴唇發紫等情形呼叫120。120醫師抵達現場后,忙于搬運和心肺復蘇,無暇判定死亡原因。部分患者抵達醫院時,體溫下降,血液抽不出,更加無法判定死亡原因。因此,很難在臨床判定患者的真正死亡原因。從院內急救的反饋來看,能夠明確判定死亡原因的患者,常常為氣道異物、溺水、電擊、外傷等。大部分死亡患者為老年人,加上中國傳統的喪葬觀念,能夠接受尸檢者極少。因此,很難統計出準確的死亡原因分布。

3.4 搬運和轉運過程中的問題從既往的報道來看,目擊者到患者送往醫院的過程是制約心肺復蘇成功率的瓶頸,很多專家也提出普及心肺復蘇技術,城市道路擁堵和急救資源調配等問題。然而,罕見報道提出城市和小區建設規劃中存在的困難。我站急救半徑內居民區密集,樓間距小,小區大門和通路狹窄,街巷多,除了近年來新建的居民小區外,沒有專門的停車場,小區居民的車輛停在小區道路內;很多舊小區沒有電梯、樓道無燈、樓梯窄小;新建小區配備的電梯,往往是客梯,沒有貨梯,無法將擔架車放入電梯內。有些新近建設的城區,夜間路燈稀少,尋找街巷和門牌號碼困難。江寧通往市區的主干道經常處于擁堵狀態,加上城市建設,地鐵開挖經常造成圍擋,降低了120運行速度。因此,在行車、搬運和轉運過程中,均存在效率不高,鳴笛示意依然無法通行的狀況。

3.5 流行病學意識的缺失我站成立至今運行已經10年,人員變動頻繁,甚少重視數據的保存和研究。目前保存下來的僅有交接班記錄本和部分急救病歷,診斷簡略,部分數據不全,缺乏送往醫院后診治情況的記錄。李春盛認為,要重視流行病學在急診醫學中的應用[9],目前120的數據還需要進一步整理和細化,規范病歷書寫,留存典型病例,做大量的整理匯總和隨訪工作。市區內急救資源分布不均衡,急救任務幾乎全部由三甲醫院承擔。三甲醫院集中于城區,新城區急救資源少。因此,三甲醫院急診科爆滿,門前道路及院內通向急診科的道路擁擠。

3.6 急救知識仍需普及、宣傳,急救設施需要完善有資料顯示,我國急救知識的普及率遠不及國外。當發現猝死發生時,公眾采取的方式最主要是呼救120,而不是實施CPR[10]。公眾參與急救在提高猝死救治率上占有重要作用。猝死患者最佳搶救時間是4min以內(《院前猝死321例臨床分析》),若超過10min,生存率幾乎為零,但120救護車到達事發地時間受搶救半徑的限制,不可能全部在所需的時間內到達,即便半徑較短,也有可能因上所述道路、小區建設狀況等影響使救護無法及時趕到,這就使得公眾參與急救尤為重要,所以需要加大公眾急救培訓,熟練掌握CPR。同時有必要在公共場所增加自動體外除顫器儀(Aotomated external defibrillator,AED),同時普及AED的培訓。目前AED培訓是我國急救知識普及與國外相比最為薄弱的環節,有必要引起重視。急救措施應該多樣化,我站的最終目的是搶救患者,不論采取何種方式,只要能盡快讓患者蘇醒,恢復生命體征,就值得借鑒使用,所以不斷地創新急救措施,拓展多樣的急救方法有重要意義。

3.7 道德宣揚和法律保護除了急救知識普及,還有更重要的一點就是道德宣揚和法律保護,這是確保接受過急救知識培訓的大眾主動參與急救的保障和動力。如果沒有這兩點,即便公眾急救培訓的水平再高也發揮不了應有的效果。有調查顯示,公眾不愿實施CPR與缺少相關法律保護熱心救助者有關。(《我國大中城市院前死亡患者流行病學調查分析》)接二連三出現的好心人反而遭誣陷事件,使人與人之間的信任度下降[11]。所以社會應該大力頌揚熱心急救之人,國家也應制定相關法律使救人之舉得到保護,這樣熱心的公眾在面對猝死患者時的猶豫就很可能會消失。

綜上所述,我站的急救情況體現了城市生活和老齡化社會的特點。目前城市化建設處在轉型時期,各種社會矛盾突出。然而,伴隨著生活方式的變化,人們的健康意識并未跟上生活變化的腳步。從住宅建設來看,設計者并未很好的照顧到高齡及行動不便人群的出行需要,住宅樓內通路不順暢,一旦出現意外情況,通道問題就成為最大的障礙。城市道路建設并未給120、110、119等車輛留下專門車道,市區內交通高峰期車輛擁堵現象突出,嚴重阻礙120運行效率。居民對120工作存在廣泛的不理解,對猝死的知識知曉率很低。因此,生存鏈的每一個環節都很薄弱,各方面的建設還需要一定時間。王一鏜認為,目前我國的心肺復蘇問題需要“三分救治,七分普及”[7],筆者認為是非常實際的,院前猝死的急救環節和社會生活各方面密切相關,需要向社會各界大力宣傳和呼吁,從城市規劃和建設到社區生活,都需要加強生存鏈意識。

[1]王珠秀,周麗宏,侯瑞田.院外猝死的臨床分析[J].河北醫藥, 2009,31(4):483-484.

[2]邵小穎.院前猝死病例分析及搶救體會[J].中國急救醫學,2008, 28(5):461-462.

[3]朱永福,李銀平.266例院前猝死病例的急救分析[J].中國現代醫生,2009,47(18):79-80.

[4]孫洪濤,張國強,何雯雯.院內外猝死及初步心肺復蘇的效果分析[J].內科急危重癥雜志,2008,14(1):42.

[5]成建定,利煥祥,李杰,等.中國人群青壯年猝死綜合征的流行現狀——廣東省東莞市、深圳龍崗區及寶安區青壯年猝死綜合征的流行病學調查[J].國際內科學雜志,2008,35(3):125-128.

[6]蘇邵萍,沈洪,王禹.急診院前猝死事件的發生特點分析[J].解放軍醫學雜志,2001,26(4):262-263.

[7]王一鏜.為切實提高我國的心肺復蘇成功率而努力[J].急診醫學,2000,9(6):363.

[8]劉智紅,康楠,李國瑜.專業化院前急救對猝死患者心肺復蘇成功率的影響[J].中國冶金工業醫學雜志,2008,25(6):650-651.

[9]李春盛.目前心肺復蘇存在的問題及對策[J].中華急診醫學雜志,2005,15(5):362-363.

[10]張在其,駱福添,陳兵.我國大中城市院前死亡患者流行病學調查分析[J].新醫學,2010,41(11):708-711.

[11]李春盛.重視急診流行病學的調查和研究[J].中華急診醫學雜志,2004,13(11):727-728.

R563.1+9

A

1673-5846(2013)08-0217-03

1南京市中醫院急診科,江蘇南京 210001

2南京中醫藥大學,江蘇南京 210029

陳海襄,女,主治醫師。

都鵬飛,男,碩士研究生。E-mail:niumengqiongma@163.com。