在天上發電

□ 遲 惑

地球上的幾乎所有電力,其根本來源都是陽光,這已經是常識了。如果能直接利用陽光發電,就可以省去挖掘石油或者煤炭的麻煩,也省去了建造和運行核電站的危險。但是陽光的能量經過大氣的過濾和遮擋,能抵達地面的已經不足80%。何況,即使在地球上光照最充足的地方建設的太陽能電站,在夜間也只能停工。加上當今的太陽能電池轉換效率極為有限,地面發電能力不足以和熱電廠、核電站或者水電站相提并論。

如果把太陽電池搬出大氣層,漂浮在太空中,發電能力是不是會有所提高呢?

良好的前景

如果把太陽能電站搬到天上,不但可以避免大氣對太陽光能量的損耗,還可以避免夜晚、惡劣天氣等導致的電站停工。另外,太陽光可以垂直入射到太陽電池板上,利用效率很高。總體來說,太空中的太陽光能密度可以達到1365W/m2,比地球表面高10倍以上。

早在1968年,美國科學家彼得·格拉澤博士在《科學》雜志上提出了“太陽能發電衛星”(Solar Power Satellite,SPS)的概念。此后,美國、歐洲、日本等發達國家的科研人員都對此進行了廣泛研究,并成立了一個國際研究組織,稱為空間發電聯合會。

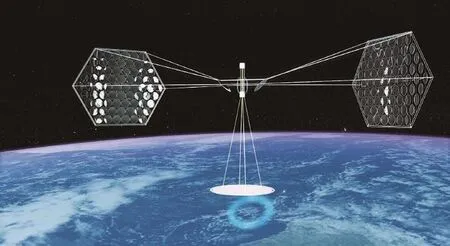

當前設想的太陽能發電系統,由太陽能發電部分、天對地能量傳輸部分和地面接收部分組成。就發電部分而言,學術界提出過兩種方案,一種使用太陽能電池直接發電,一種是用太陽熱能驅動機械式發電機發電。前者的系統組成相對簡單,是當前研究的重點。

天對地能量傳輸部分和地面接收部分的爭議最大。目前各方提出的方案集中在微波和激光兩類。也就是把發電部分輸出的電力變成微波或者激光,照射到地面的接收陣上,再變成電力。這聽起來很簡單,可是如何能把強大的電力穿過大氣送達地球,又不傷及波束中的人、動物和其他設備呢?很多科幻電影中都設想過天基激光或者天基微波武器攻擊地面目標的場景,橋梁、建筑和汽車像被無形的刀刃劃過一樣斷裂開來。這種事情當然不能發生在太陽能發電系統里。因此,波束內的功率會被限制在一個值以下,

阿斯特里姆公司技術總監羅伯特·萊恩表示,紅外激光可以實現每平方米1千瓦~2千瓦的功率密度,且完全符合有關安全限制。他說:“人們可以在這樣的激光波束中行走,鳥類也可以在其中飛翔,沒有任何環境問題。”

各國積極研究

當下,世界多個國家都對空間太陽能發電有興趣,特別是具有航天能力的美、俄、歐、日、加、印等國。其中美、日、歐的研究較為深入。

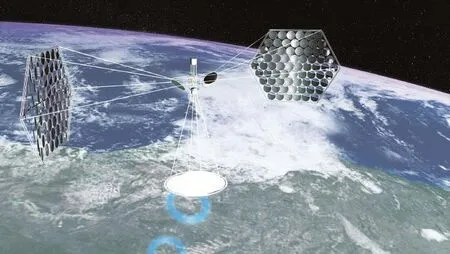

天基太陽能發電站示意圖

天基太陽能發電系統由空間段和地面接收設施組成。空間段包括3個部分;一是太陽能收集器,用于將太陽能轉化成直流電;二是轉換器,將直流電轉換為微波能量;三是一部巨型天線陣,將微波能量通過波束傳回地面

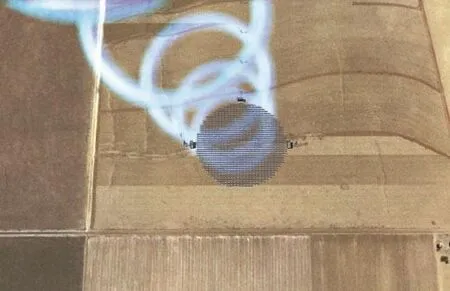

太陽能電力轉換成的微波能量到達地面

日本作為一個資源極為短缺的國家,早在1987年就成立了太陽能發電衛星研究組,進入21世紀后又提出了實施空間太陽能發電衛星的工程方案,到2009年日本啟動了新的微波功率傳輸研究計劃。按照日本的計劃,將在2020年發射和試驗10兆瓦的柔性光伏電源結構,2040年建造100萬千瓦和500萬千瓦的天基太陽能發電站,并通過1千米長的天線將微波能發射回地球。由于日本國土狹小,其設想的地面接收陣設在海上。2011年的大地震導致福島核電站事故后,日本航天部門更加重視天基太陽能發電的工程化、應用化。但以日本當前的財力,是否能實現2040年建造電站的計劃,尚在未定之天。

歐洲同樣重視空間太陽能發電,歐洲航天局組織德國、法國、意大利等國開展研究,提出了多個方案。

在空間太陽能發電方面,研究水平最高的當然還是美國。而且美國是軍、政、商一起上陣。NASA在上世紀60年代就開始研究無線電力傳輸技術,到70年代就開展了空間太陽能發電的可行性研究。但到了80年代,美國國家研究委員會和國會技術評估辦公室計算發現,空間太陽能電站在經濟上難以實現——換言之,花錢太多了,于是停止開發。但到了1995年,NASA再次把空間太陽能電站提上了議事日程。NASA提出的第一種方案稱為“太陽塔”(Sun Tower),是用一個塔型桁架配裝多個圓盤形太陽能部件。圓盤發射時折疊起來,裝配完成后充氣展開,每一對圓盤的輸出功率2兆瓦~3兆瓦。“太陽塔”用一個直徑500米圓形設備,以5.8GHz的頻率向地面發射電力,緯度±50o內可以接收到約1200兆瓦的功率。另一種方案稱為“太陽盤”,采用自動跟蹤太陽的大型自旋穩定向太陽電池陣。輸出功率約5吉瓦。

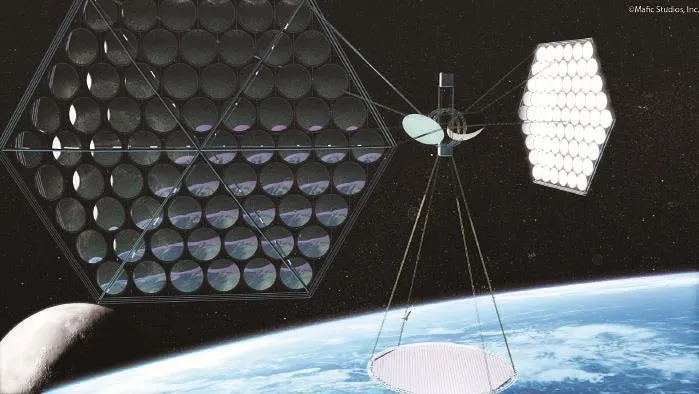

此后,美國科技界不斷提出和完善不同的天基太陽能電站方案,基本瞄準了2030年前后投入使用這個時間節點。最近,空間發電聯合會主席約翰·曼金斯宣布,他參加的一項由NASA出資“太陽能發電衛星”先進研究項目取得了進展。這個項目采用了所謂“任意大型相控陣”(SPS-Alpha)技術。這種技術不再試圖建造大型空間結構,而是大量生產質量在100千克~300千克的“智能”發電小衛星和電力發射小衛星。前者入軌后組成蜂巢狀的星座,采集、轉換太陽能。后者也組成一個星座,將前者采集到的電力發射回地球。因為衛星的產量大,所以成本較低。他說:“這將顯著降低研發的時間和費用,能用更低的價格、更容易地實施制造,并顯著提高可靠性。”

太陽能發電站收集器的蜂巢結構

太陽能發電站的收集器

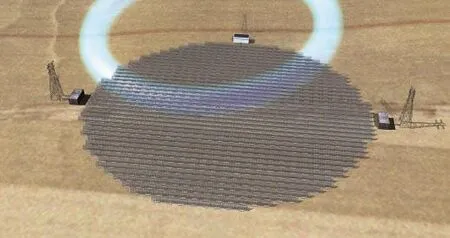

太陽能電力地面接收設備

地面接收設備接收微波

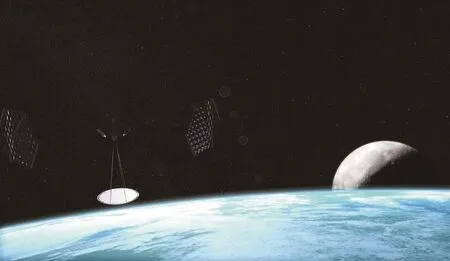

天基太陽能電站的收集器安放在遙遠的太空中

當然,空間太陽能發電距離真正建造和發射發電衛星,還有很長的距離。即使最熱心的日本人也承認,前方還存在著巨大的技術障礙。日本宇航科學研究所的佐佐木進在第63屆IAF大會上發表論文稱:“天基太陽能發電(SSP)面臨的主要問題是要將SSP技術應用到吉瓦功率、千米尺寸、萬噸質量等級的巨型SSP系統中,并且有必要保證其發電的價格能與現有地面發電系統相競爭。”佐佐木進認為,如果要在2030年代開始部署商用SSP航天器,首先必須在今后10年內在SSP電力傳輸方面取得“巨大的進步”,此后再用10年時間在大型空間結構方面取得顯著進步,最后再用5年時間來推動航天運輸技術的發展,以啟動SSP服務。例如在日本模式中,光伏電池的效率要從當前的15%~30%提高到35%~40%,單位發電功率所需的質量要從當前的10~100g/W改進到1g/W,設計壽命要從當前的10年提高到30~40年。而發電成本要從今天的每瓦4美元~6美元降低到每瓦0.5美元~1美元。

空間太陽能發電與載人航天

此外,空間太陽能電站的建設依賴于載人航天技術的發展。不但電站的建設很可能需要航天員來實施,電站的維護也需要人來實施。。著名科幻作家阿西莫夫就曾經在《我 機器人》系列作品中,設想過由兩個人在指揮一群機器人,在空間太陽能電站上工作,把電力傳回地球。

人類第一次進入太空已經是50多年前的事情。世界主要航天國家也為載人航天投入了巨大的資源,如果沒有實際的效益產生,要說服民眾和立法機構繼續大量投資于載人航天,會存在一些阻力。為此,近年來國際航天界一直在探索載人航天的未來是什么。

在去年的一份航天政策論文中,提出載人航天的未來可能有四個發展方向:探索火星、加速太空旅行、對地的空間太陽能發電和到月球定居。經過分析,作者明顯傾向于把對地的空間太陽能發電作為載人航天的發展方向。作者指出,要想建設太陽能電站,必須把大量千米級大小的發電衛星部署到高軌道上。不但如此,還為這些衛星提供維護。那么空間建設和維護就成為日常化的工作,需要大量的人手,將會有上百甚至上千的技術工人長期駐扎在太空。相應地就需要大量的空間工作者來對服務提供支持,譬如打理宿舍、餐廳、雜貨店、醫院等服務工作。

其實,當代著名中國科幻作家劉慈欣也在作品《中國太陽》曾經做過類似的設想。他在作品中描繪了一位農村少年,因為完全沒有恐高癥,進城當了一名高層建筑的玻璃幕墻清洗工。他結識了一位航天專家后,被選拔到空間太陽反射鏡上負責清理鏡面,最后踏上了星際航行的旅程。所以,今天在摩天大樓頂端忙碌的青年建筑工,也許就是多少年后的空間電站技師呢。

小結

從長遠來說,人類要想普遍性地提高生活水平,是肯定不能僅僅依賴化石能源的。多年以來一直流傳著一個論調:如果中國達到美國的生活水平,可能要兩個地球的資源才夠用。而這些資源當中,首當其沖的就是能源。但是任何國家和民族都擁有追求美好富足生活的權利。當地表以下的能源不再夠用,人們把目光投向外太空,是合情合理的。

總體來說,SSP似乎是個不錯的主意。不過一些民間人士卻提出了自己的觀點:無論是用微波還是激光來回傳能量,波束在穿過大氣層的過程中,都會有一部分能量被大氣吸收,轉換為氣體的熱能。而傳到地面,為人們所用的能量,最終也會在各種機械、電子設備等的運行中,變成熱能耗散到大氣中。這些能量原本是不會存在于地球大氣層之內的。它們的存在,會不會改變大氣的流動,乃至影響全球氣候和環境?會不會真的導致全球變暖?這或許是需要科學家們進一步計算、分析的問題。

天基太陽能電力將照亮未來城市的夜空