急診猝死的病因分析以及預防

唐鳳華

貴州省黔南州人民醫院急診科,貴州黔南州 558000

猝死是指突然、快速、意想不到的自然死亡,分為心臟性和非心臟性兩類。因心臟原因導致的突然和意外的死亡即為心臟性猝死,占70%;而心臟性猝死又以冠心病為主,占70%,其他心臟病20%,其余10%患者雖然心臟無器質性改變,但由于交感神經過度興奮導致兒茶酚胺大量釋放而出現猝死。20世紀70年代,WHO將猝死定義為:看起來健康或病情平穩或正在好轉的患者,在6 h內出現因意想不到的非暴力性因素導致的死亡。在中國,目前仍采用這種6 h診斷標準,但從猝死的突發和意外性上來講,多數心臟病專家將1 h作為標準。

猝死給患者生命帶來了嚴重的威脅,因此,減少猝死發生率,提高搶救成功率,成為急診醫學亟待解決的問題。該研究收集該院急診科2005年1月—2011年12月該院救治的195例猝死患者臨床資料,對其病因進行分析總結,以探討預防對策,減少猝死發生率。

1 資料與方法

1.1 一般資料

收集該院收治的的急診猝死病例,共195例,其中男124例,女71例;年齡3 d~90歲,平均年齡51.2歲。排除因素包括:婦產科數據、出診時院外已死亡、入院時已死亡,以及不能提供死亡前24 h典型臨床表現及實驗室檢查結果的病例。

1.2 方法

通過對患者的人口學資料、診斷、治療、轉歸等資料進行回顧性分析,研究其發病病因和其他因素的關系。

2 結果

2.1 急診猝死病因與其他因素之間的關系

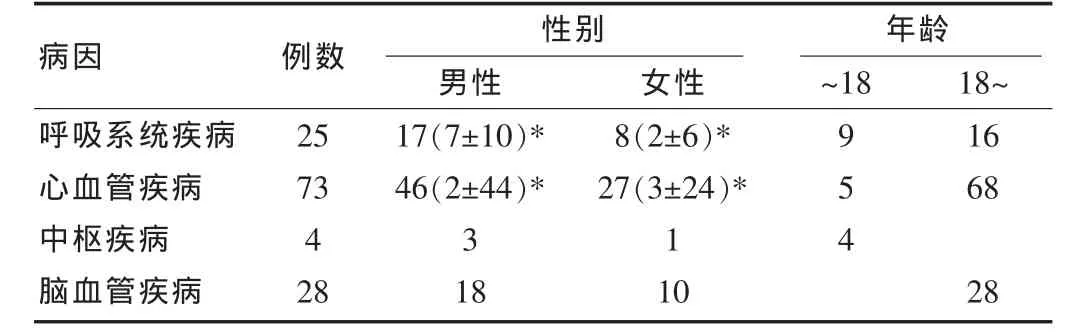

以下表格總結了未成年組和成人組主要的猝死病因 (所占比例10%以上),并與統計了各自的性別比例。

表1 急診猝死的主要病因與年齡、性別的關系

2.1年齡分布特點

年齡<18歲19例(9.74%),18~45 歲32例(16.41%),45~60歲64例(32.82%),60~75歲58例(29.74%),>75歲22例(11.28%),以45~60歲這個區間為最多,根據WHO的標準,這是中年人的年齡界定。

其中,未成年人猝死患者(年齡<18歲)患呼吸系統疾病的,以47.36%的比例為最高 (9/19)。其次為心血管疾病26.31%(5/19),中樞疾病21.05%(4/19)。

成年組 (年齡18歲以上)病因以心血管疾病為最高,占38.64%(68/176);其次為腦血管疾病15.91%(28/176)。其中,心血管疾病猝死患者中,以冠心病最多 (39.18%),肺心病最少(12.37%),高血壓居中(20.64%)。

2.2 性別分布特點

總體上,男女發病率為1.75∶1(124/71)。 其中,幾種主要猝死病因的男女之比分別為:呼吸系統疾病2.13∶1(17/8);心血管疾病1.70∶1(46/27);腦血管疾病1.8∶1(18/10)。

3 討論

該研究顯示,6年間該院共發生急診猝死195例,占急診死亡患者的37.8%,初步復蘇成功率為10.3%,此數據說明急診猝死發生率高,搶救成功率低。這足以引起廣大急診醫務工作者的關注,該院急診科室應加大對猝死搶救的培訓力度,以提高救治成功率。

急診猝死患者中,男性是女性的1.75倍,45~60歲年齡組占到全部猝死患者的32.82%,成年人以心腦血管疾病最多,其中又以冠心病及腦出血最常見。因此,老年前期人群應是急診醫學關注的重點。這一結果與文獻報道相似[1]。而現代社會節奏快,青壯年工作、家庭壓力大,一般對身體關心不足,經常處于亞健康狀態,加之社會應酬較多,飲酒、吸煙、熬夜等不良生活習慣常見,這就構成了潛在的風險。

未成年人以呼吸系統疾病最多。未成年人尤其是新生兒呼吸系統發育尚未成熟,呼吸功能不完善,機體免疫力弱,容易發生呼吸道感染,本次研究也顯示未成年人猝死的首位原因就是呼吸系統疾病,因此,廣大醫務人員對懷疑存在肺部感染的患兒應加以重視,盡早檢查確診,積極治療,減少未成年人因呼吸系統疾病而發生猝死的概率。

此外,該研究還發現,意外傷害事故導致的猝死率有明顯上升趨勢,其中以工傷和交通事故為主要原因,年齡分布主要在20~49歲的男性。提示我們隨著城市化進程的進一步加快,我市人口稠密度提高、工業建設發達、機動車輛日益增多,而中青年男性從事高風險職業居多,人民安全生產、遵守交規等意識欠缺。這些也是意外傷害導致猝死的關鍵原因。

4 預防策略

首先,成年人猝死以心臟性猝死為主多數,原發性預防顯得尤為重要。因此,加強對原有心血管疾病患者的宣傳教育工作,向患者及其家屬講解相關知識,使其了解自身病情狀況及原因,掌握預后情況及各種并發癥的防范、應對策略,尤其是病情發生變化時可能會出現的各種危險因素,使之保持較高警惕性,并能快速采取應對措施,及時就診。同時叮囑患者在院外積極開展自我保健,嚴格控制血壓、血脂、血糖,保持良好的心態和生活習慣,切忌情緒波動過大、過度勞累,避免由此引起的大便不暢等誘發因素。

其次,重視嬰幼兒的猝死問題。通常未成年人特別是嬰幼兒的死亡難以預料。目前認為防止窒息是關鍵。除此之外,還應提倡母乳喂養,孕婦在妊娠期間內要嚴禁吸煙和亂用藥品,加強對早產兒、低體重兒、啼哭聲異常兒的監護,對疑似肺部感染患兒要盡早檢查確診,積極治療[2-3]。

最后,在該院進一步建立科學的、規范管理的急救網絡,管理好“120”急救電話,合理利用急救資源,使之具有應變能力。定期舉辦急診急救培訓班,增加綜合搶救能力,加強急診科隊伍的建設。定期去社區開展互救自救訓練;借助報紙、電臺、電視臺等傳播媒介宣傳、普及急救知識,強化急救意識。

[1]朱保鋒,陳建榮,劉步云,等.急診搶救205例猝死分析及預防探討[J].南通大學學報,2010,30(2):100-103.

[2]李春盛,樊尋梅.中華急診醫學會第四屆全國危重病及創傷學術研討會紀要[J].中華急診醫學雜志,2002,11(3):211-212.

[3]劉海聰,陳祥生.心臟創傷搶救成功3例報告[J].南通醫學院學報,1995,15(1):23-23.