模糊C均值聚類法在新疆年降水分區中的應用

王新萍,楊青,劉志輝,李紅,古麗格娜

(1.中國氣象局烏魯木齊沙漠氣象研究所,新疆烏魯木齊 830002;2.新疆大學數學與系統科學學院,新疆烏魯木齊 830046;3.新疆大學資源與環境科學學院,新疆烏魯木齊 830046;4.新疆氣象信息中心,新疆烏魯木齊 830002)

模糊C均值聚類法在新疆年降水分區中的應用

王新萍1,2,楊青1,劉志輝3,李紅4,古麗格娜4

(1.中國氣象局烏魯木齊沙漠氣象研究所,新疆烏魯木齊 830002;2.新疆大學數學與系統科學學院,新疆烏魯木齊 830046;3.新疆大學資源與環境科學學院,新疆烏魯木齊 830046;4.新疆氣象信息中心,新疆烏魯木齊 830002)

利用新疆98個氣象站1960—2011年的年降水量資料,采用模糊C均值聚類法,對新疆年降水量進行分區研究;同時利用線性趨勢、累積距平、M-K檢驗、t檢驗相結合的方法,對新疆年降水量在不同區域上的變化趨勢以及突變時間等進行了對比診斷分析,得到了新疆地區年降水量分布的空間特征。結果表明:(1)新疆年降水的分布大致可分為7個區域;(2)根據模糊C均值方法所分區域能夠體現出由于地形差異導致的降水分布不均勻的特點,這一結果與其他研究干旱區降水分布差異產生的原因相同。分區結果合理,說明該聚類方法適用于區域氣候區劃;(3)新疆大部分區域的降水量在20世紀80年代中后期以前偏少,低于多年平均值,自80年代中后期以后才開始偏多;不同區域的降水量依次從70年代初、80年代中后期、90年代初開始增加;整個南疆盆地、阿勒泰地區、準噶爾盆地降水的突變時間較為接近;(4)新疆降水量整體異常表現為降水一致多(或少)、北多南少、西多東少。

模糊C均值聚類法;降水氣候分區;變化趨勢;突變分析

目前,全球氣候經歷著以升溫為主要特征的顯著變化,這種變化正通過加速水循環過程的方式深刻影響著全球水分布格局[1],其中所造成的區域降水不規則性波動對河流、濕地以及天然植被產生明顯地影響。

新疆地處亞歐大陸的腹地,是我國面積最大的省區,地貌輪廓鮮明,呈“三山夾兩盆”態勢,由北至南依次分布著阿爾泰山、準噶爾盆地、天山山脈、塔里木盆地、昆侖山,在遠離海洋的情況下,形成了典型的內陸干旱氣候[2]。新疆主要的水資源來源于高海拔的山區降水,據研究,山區降水量占全疆年總降水量的84.3%,山區降水和冰雪融水是徑流的主要來源,而山區降水在新疆的徑流形成中占有重要地位。新疆的降水存在著明顯的水平和垂直差異,研究該地區降水量的分布情況對認識和利用新疆水資源有重要意義。

近年來,有關全球變暖背景下新疆區域氣候尤其是降水變化的研究已大量開展,眾多研究結果表明,新疆的氣候經歷了以濕潤化趨勢為主的變化,并呈現出從暖干向暖濕轉變的態勢[3-5];區域降水明顯地呈現增加趨勢[6-8],極端降水事件增多[9-10],且多數站點記錄的年降水于20世紀80年代中期發生了比較明顯的突變[11]。

氣候要素分區是氣候診斷及預測研究中的主要技術過程。已有許多學者采用分區的方法對新疆降水進行研究,由于研究目的不同,分區方法也不同。在水平方向上,分南疆、北疆和東疆;在垂直方向上,分平原和山區[16,22];水平和垂直方向相結合,分南疆、北疆和天山山區;主成分分析法將新疆分為南疆、伊犁河流域、北疆和東疆[14];還有主成分分析和旋轉主成分分析相結合的方法,將新疆四季降水依次分6個、7個、5個和3個分區[15]等;在分析新疆極端降水時,又將新疆分為新疆北部、北疆西部、天山北麓、天山山區、阿克蘇地區、焉耆盆地、喀什地區和和田8個區域[6]。

作者采用模糊C均值聚類法對新疆年降水量進行分區,并計算不同區域平均降水量及其線性變化趨勢與突變時間,力求揭示出新疆地區降水的時空分布特點。模糊C均值聚類法是依據隸屬度較為客觀地判定氣象站點的歸屬,這對進一步認識新疆降水的精細化空間分布有積極意義。雖然這種模糊聚類方法的分區個數可以預先給定,但分區個數的多少會受到隸屬度的制約,即當取到合適的分區個數時,最后得到的隸屬度值才可以明顯地確定氣象站點的歸屬。這種分區方法有效地避免了以前人為確定降水分區個數偏多或偏少的情況。

1 數據資料選取與方法

1.1 數據資料

在保證降水數據的同步性與長序列的原則下,選用新疆98個氣象站1960—2011年的月降水資料,由此得到各氣象站52 a的降水序列。

1.2 分區方法

在很多分類問題中,分類對象之間沒有明確的界限,往往具有亦此亦彼的表現,如果用傳統的聚類方法(系統聚類法或K均值聚類法等)進行分類,把每個待分類的對象嚴格地劃分到某個類中,這也存在一定的不合理性。為此,借助于L.A.Zadeh(20世紀60年代中期)提出的模糊集理論,人們開始用模糊的方法來處理聚類問題,并稱之為模糊聚類分析[12-13]。

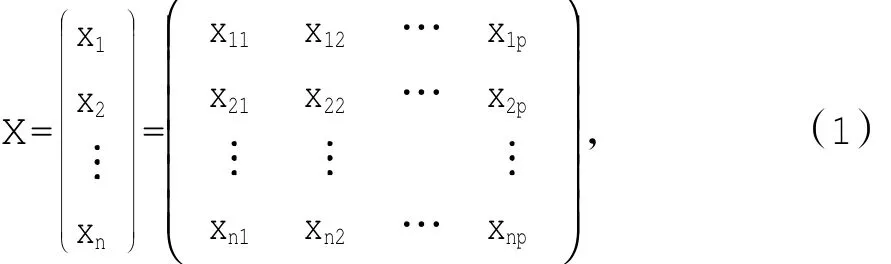

給定樣本觀測數據矩陣

其中,X的每一行為一個樣品(或觀測),每一列為一個變量的n個觀測值,也就是說X是由n個樣品(x1,x2,…xn)的p個變量的觀測值構成的矩陣。模糊聚類就是將n個樣品劃分為c類(2≤c≤n),記V={v1,v2,…vc}為c個類的聚類中心,其中vi=(vi1,vi2,…vip)(i=1,2,…,c)。在模糊劃分中,每一個樣品不是嚴格地劃分為某一類,而是以一定的隸屬度屬于某一類。

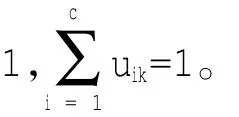

其中,U=(uik)c×n為隸屬度矩陣,dik=‖xk-vi‖。顯然J(U,V)表示了各類中樣品到聚類中心的加權平方距離之和,權重是樣品xk屬于第i類的隸屬度的m次方。模糊C均值聚類法的聚類準則是求U,V,使得J(U,V)取得最小值。模糊C均值聚類法的具體步驟如下:

①確定類的個數c,冪指數m>1和初始隸屬度矩陣U(0)=(),通常的做法是取[0,1]上的均勻分布隨機數來確定初始隸屬度矩陣U(0)。令l=1表示第1步迭代。

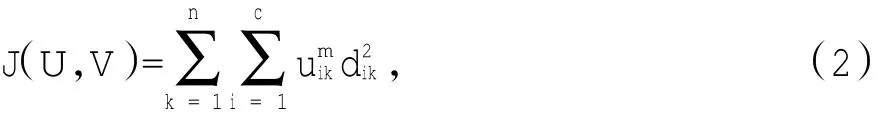

②通過下式計算第l步的聚類中心V(l):

③修正隸屬度矩陣U(l),計算目標函數值J(l)。

④對給定的隸屬度終止容限εu>0(或目標函數終止容限εJ>0,或最大迭代步長Lmax),當max{(}<εu(或當l>1,|J(l)-J(l-1)|<εJ,或l≥Lmax)時,停止迭代,否則l=l+1,然后轉②。

經過以上步驟的迭代之后,可以求得最終隸屬度矩陣U和聚類中心V,使得目標函數J(U,V)的值達到最小。根據最終的隸屬度矩陣U中元素的取值可以確定所有樣品的歸屬,當ujk=max{uik}時,可將樣品xk歸為第j類。

2 新疆年降水的區域空間特征

2.1 年降水量分區結果

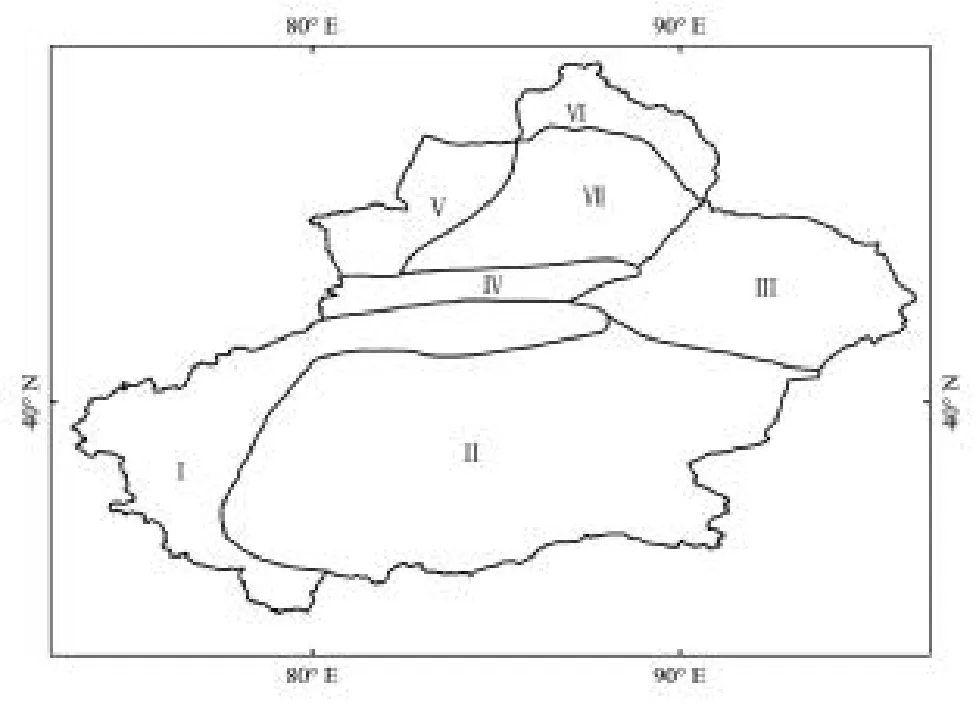

運用模糊C均值聚類法,新疆范圍的年降水分布可分為7個區域(圖1),分區結果如下:

1區,該區域主要包括南疆盆地的西南部,由22個氣象站點計算多年平均降水量為86.6 mm,年降水量稀少。該區降水的水汽來源主要有兩部分:一支由大西洋的水汽,經過西風環流,越過帕米爾高原,進入本區;另一支由印度洋北上的西南季風的一部分越過青藏高原,到達昆侖山的西北坡。這兩支氣流進入本區,為下沉增溫氣流,導致降水稀少。本區降水的特點是沿昆侖山西北坡自西向東減少。

2區,有17個氣象站,多年平均降水量為46.8 mm,年降水量稀少。該區域的水汽來源同1區,1區三面環山,水汽在翻越昆侖山脈時發生了的抬升,具備了一定的降水條件。

3區,位于東疆,由10個氣象站點計算多年平均降水量為40.8 mm,年降水量稀少。本區是東亞季風氣候與地中海氣候兩種氣候類型的過渡帶,具有季風氣候和地中海氣候的雙重性[2],東亞季風和西風環流的水汽都難以到達,致使本區降水稀少。

4區,該區域是天山山區,覆蓋了7個氣象站點,多年平均降水量為436.1 mm,是7個分區中降水最多的一個區域。水汽可以通過伊犁河谷、特克斯河谷和阿拉山口進入本區,產生較多的降水。

5區,主要包括伊犁和塔城地區,由15個氣象站計算多年平均降水量為249.3 mm,是7個分區中降水較多的一個區域。來自于北冰洋和大西洋的水汽,通過阿拉山口等河谷低地進入本區,形成一定的降水強度。

6區,位于阿勒泰地區,包括10個氣象站,多年平均降水量為175.5 mm,是7個分區中降水稍多的一個區域。水汽主要來自于北冰洋和大西洋,通過額爾齊斯河谷低地進入本區,向阿爾泰山南坡爬升,雨量隨海拔增加。

7區,主要包括準噶爾盆地和天山北麓,該區域中14個氣象站主要分布在天山北麓。由于準噶爾盆地內氣象站點稀少且降水量遠少于阿勒泰地區,故將該盆地和天山北麓劃分成一個區域。多年平均降水量為198.6 mm,此值偏大是由該區域中氣象站點的分布不均勻導致,主要是利用天山北麓的站點計算出多年平均降水量。

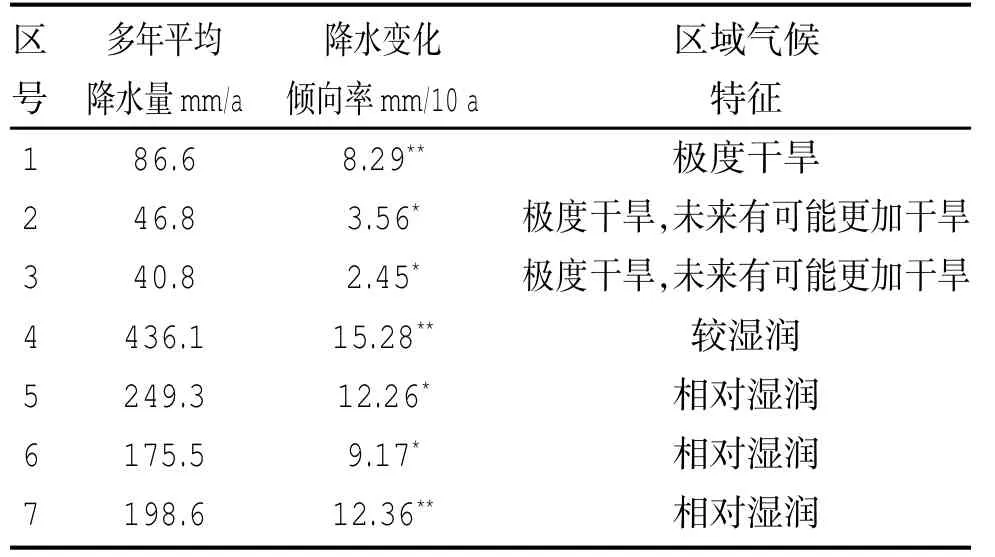

新疆的年降水量主要集中在西天山山區、伊犁河谷、塔城地區、阿勒泰地區、準噶爾盆地。這4個降水較多的區域中,只有西天山山區和準噶爾盆地的降水量增加趨勢較為顯著,通過了0.01的顯著性水平檢驗,年平均降水的變化傾向率分別為15.3 mm/ 10 a和12.4 mm/10 a(圖2);東疆地區的多年平均降水量只有40.8 mm/a,該區域的降水變化傾向率雖然只有2.5 mm/10 a,但也通過了0.05的顯著性水平檢驗;伊犁河谷、塔城地區和阿勒泰地區年降水量相對較多,降水量增加的趨勢也較顯著,通過了0.05的顯著性水平檢驗。整個南疆盆地一直以來降水相對稀少,但南疆盆地的西南部,即1區,年平均降水量有顯著的增加趨勢,該區域年平均降水量的變化傾向率為8.3 mm/10 a,通過了0.01的顯著性水平檢驗(表1)。

圖1 新疆年降水量分區結果

表1 新疆各區域降水特征

2.2 各區域年降水量的長期變化趨勢

年降水量占全疆年降水量絕對比重最多的西天山山區、伊犁河谷、塔城地區、阿勒泰地區、準噶爾盆地構成了新疆的北疆地區和天山山區,這些區域年降水量的平均增率也是較大的(圖2),西天山山區的年降水量占新疆全年降水量的比重最多,約為35.35%,是新疆年降水量最多的區域,全疆的大部分水資源集中于此。值得注意的是,全年降水量占全疆年降水量比重相對最少的南疆盆地的西部(1區)年降水量有顯著增加。由此可見,新疆全年降水主要集中在北疆、天山山區及其南北坡地帶。

從全疆各區域年降水量的5 a滑動平均(圖2)可以看出,在20世紀80年代中后期以前,整個南疆盆地的年降水量偏少,低于多年平均降水,從80年代中后期開始,南疆盆地的降水量開始偏多,基本上都超過多年平均降水量的水平。東疆地區降水情況與南疆盆地類似,都是20世紀80年代中后期以前偏少,80年代中后期以后開始偏多,但21世紀初該區域的年降水量又開始減少。而年降水量較多的西天山山區、伊犁河谷、塔城地區、阿勒泰地區、準噶爾盆地的降水量基本上都是20世紀80年代中后期以前偏少,80年代中后期以后才開始超過多年平均降水量。以上結果說明由于地形差異,新疆的年降水量分布并不均勻,但降水的變化具有同步性。

2.3 各區域年降水量的突變時間

根據不同區域年平均降水量繪制了各區域的降水量累積距平(圖2),并且結合t檢驗、Mann-Kendall方法在α=0.05的顯著性水平下得到了全疆各區域1960—2011年M-K統計量曲線。

由各區域年降水的累積距平可見,東疆地區和南疆盆地東部多年降水量變化不明顯,較為平穩。而南疆盆地西南部、阿勒泰地區、伊犁河谷、塔城地區、西天山山區的降水量距平都經歷了從60年代至80年代中后期減少,80年代中后期至今增多的變化過程,表明全疆降水變化的同步性。特別需要指出的是,西天山山區、阿勒泰地區、伊犁河谷、塔城地區的累積距平曲線在80年代中后期至90年代中期發生波動,說明這一時期這些地區的降水變化情況較為復雜。

圖2 新疆全年降水量分區及各區域年降水趨勢和累積距平

利用M-K檢驗可知:南疆盆地西南部和東疆地區的降水都是從20世紀70年代初開始出現增多,這兩個區域的降水量分別在21世紀初和20世紀90年代初出現了顯著的增多;伊犁河谷、塔城地區、阿勒泰地區、準噶爾盆地的降水從20世紀80年代中后期才開始出現增多,這三個地區的降水量在21世紀初出現了顯著的增多;南疆盆地東部和西天山山區的降水從90年代初才開始出現增多,較晚于其他區域,西天山山區的降水量在21世紀初發生了顯著的增多。

整個南疆盆地降水量的突變出現在1987年,阿勒泰地區和準噶爾盆地的降水量突變分別出現在1986年和1987年,都較為接近。從各區域降水量的突變時間也可以看出全疆降水變化的同步性這一特征。

3 模糊C均值聚類法分區結果與其他方法分區結果的對比分析

過去大量對新疆氣候變化的研究是從南、北疆、天山山區分別挑選若干個代表站進行,或是從行政地域、流域等劃分上來研究氣候變化。這種氣候分區的特征具有較強的人為性。而本文采用模糊C均值聚類法對新疆年降水進行分區研究是利用模糊集理論來處理分類問題,該方法是根據研究對象本身的屬性而構造一個模糊矩陣,在此基礎上依據一定的隸屬度較為客觀地判定各氣象站點的歸屬,這對進一步認識新疆降水的精細化空間分布有積極意義。雖然這種模糊聚類方法的分區個數可以預先給定,但分區個數的多少會受到隸屬度的制約,即當取到合適的分區個數時,最后得到的隸屬度值才可以明顯地確定氣象站點的歸屬。模糊C均值聚類法有效地避免了以前人為確定降水分區個數偏多或偏少的情況。

與文獻[14]相比,本文中天山山區和南疆盆地的分區結果基本上與其一致,但北疆被細化為3個小區域,主要包括阿勒泰地區、伊犁塔城地區和準噶爾盆地沿天山北麓,而文獻[14]中將這3個小區域劃分為一個區域。事實上,阿勒泰地區、伊犁塔城地區的降水遠多于準噶爾盆地。另外,本文的分區方法單獨將東疆盆地劃分成一個降水區域。與辛渝等[15]采用的REOF/RPCA分區結果相比較,本文對北疆地區的分區結果較為清晰,南疆盆地的分區結果與文獻[15]基本一致。兩種方法都得出了新疆大部分地區自20世紀80年代以來,新疆年降水出現不同程度的增加趨勢。特別需要注意的是,兩種分區方法都揭示出南疆盆地東部與該盆地其他地區雖然降水稀少,但降水的變化趨勢卻各不相同。

4 結論

(1)根據模糊C均值方法對新疆年降水的情況進行分區研究,結果表明新疆大致可分為7個區域。所分區域能夠體現出由于地形差異導致的降水分布不均勻,這一結果與其他研究新疆降水分布差異的原因相同[10,11,14,15,23],分區結果合理,說明該聚類方法適用于區域氣候區劃。

(2)新疆處于西風環流控制區,由于地形差異和水汽補給導致了降水分布不均勻,但降水變化具有同步性。

(3)新疆大部分區域的降水量在20世紀80年代中后期以前偏少,低于多年平均值,自80年代中后期以后才開始偏多;南疆盆地西南部和東疆地區、北疆大部分地區、南疆盆地東部和西天山山區的降水量依次從70年代初、80年代中后期、90年代初開始增加,且依次從90年代初、20世紀末21世紀初開始顯著增加。整個南疆盆地、阿勒泰地區、準噶爾盆地降水的突變時間較為接近,分別為1987年、1986年、1987年。

(4)新疆降水量整體異常表現為降水一致多(或少)、北多南少、西多東少。

[1]馮思,黃云,許有鵬.全球變暖對新疆水循環影響分析[J].冰川凍土,2006,28(4):500-505.

[2]張學文,張家寶.新疆氣象手冊[M].北京:氣象出版社,2006:72-156.

[3]姜大膀,蘇有峰,魏榮慶,等.新疆氣候的干濕變化及其趨勢預估[J].大氣科學,2009,33(1):90-98.

[4]施雅風,沈永平,張國威,等.中國西北氣候由暖干向暖濕轉型的特征和趨勢探討[J].第四紀研究,2003,23(2):152-164.

[5]胡汝驥,姜逢清,王亞俊.新疆氣候由暖干向暖濕轉變的信號及影響[J].干旱區地理,2002,25(3):194-200.

[6]戴新剛,任宜勇,陳洪武.近50年新疆溫度降水配置演變及其尺度特征[J].氣象學報,2007,65(6):1003-1010.

[7]姜逢清,朱誠,胡汝驥.1960—1997年新疆北部降水序列的趨勢探討[J].地理科學,2002(6):669-672.

[8]趙勇,閔屾,秦賀,等.北疆汛期降水集中程度的特征分析[J].沙漠與綠洲氣象,2011,5(3):6-11.

[9]趙勇,黃丹青,朱堅.北疆極端降水事件的初步分析[J].沙漠與綠洲氣象,2010,4(5):1-5.

[10]劉琳,陳靜,杜古爾加甫,等.新疆地區近50年來極端降水事件年內非均勻特征分析[J].沙漠與綠洲氣象,2013,7(1):53-59.

[11]李珍,姜逢清.1961—2004年新疆氣候突變分析[J].冰川凍土,2007,29(3):351-359.

[12]R.J.Hathaway,J.C.Bezdek.NERF c-means:Non-Euclideanrelationalfuzzyclustering[J].Pattern Recognit.,1994,3(27):429-437.

[13]Jain A K,Dubes R C.Algorithms for Clustering Data[M]. Englewood Cliffs,NJ:Prentice-Hall,1988.

[14]南慶紅,楊舵,楊青.應用EOF方法分析新疆降水變化特征[J].中國沙漠,2003,23(5):554-559.

[15]辛渝,毛煒嶧,李元鵬,等.新疆不同季節降水氣候分區及變化趨勢[J].中國沙漠,2009,29(5):948-958.

[16]薛燕,馮國華.半個世紀以來新疆降水和氣溫的變化趨勢[J].干旱區研究,2003,20(2):127-130.

[17]袁玉江,何清,喻樹龍.天山山區近40 a年降水變化特征與南、北疆的比較[J].氣象科學,2004,24(2):220-226.

[18]韓萍,薛燕,蘇宏超.新疆降水在氣候轉型中的信號反應[J].冰川凍土,2003,25(2):179-182.

[19]何清,楊青,李紅軍.新疆40 a來氣溫、降水和沙塵天氣的變化[J].冰川凍土,2003,25(4):423-427.

[20]楊青,何清.西天山山區氣候變化與灌區綠洲氣候效應[J].冰川凍土,2003,25(3):336-341.

[21]范麗軍,韋志剛,董文杰.西北干旱區地氣溫差的時空特征分析[J].高原氣象,2004,23(3):360-367.

[22]楊曉丹,翟盤茂.我國西北地區降水強度、頻率和總量變化[J].資源與環境,2005,23(6):24-26.

[23]黃玉霞,李棟梁,王寶鑒,等.西北地區近40年年降水異常的時空特征分析[J].高原氣象,2004,23(2):245-252.

[24]劉吉峰,李世杰,丁裕國,等.一種用于中國年最高(低)氣溫區劃的新的聚類方法[J].高原氣象,2006,24(6):966-973.

[25]魏文壽,何清,劉明哲,等.準噶爾盆地的氣候變化與荒漠環境研究[J].中國沙漠,2003,23(2):101-105.

[26]趙正波,林永波,李博淵.新疆阿勒泰地區大到暴雪日數氣候變化特征[J].沙漠與綠洲氣象,2013,7(5):14-18.

[27]張家寶,陳洪武,毛煒嶧,等.新疆氣候變化與生態環境的初步評估[J].沙漠與綠洲氣象,2008,2(4):1-11.

Fuzzy C-Means Clustering Method for Climatic Regionalization about Precipitation in Xinjiang

WANG Xinping1,2,YANG Qing1,LIU Zhihui3,LI Hong4,Guligena4

(1.Institute of Desert Meteorology,CMA,Urumqi 830002,China;2.College of Mathematics and System Sciences,Xinjiang University,Urumqi 830046,China;3.College of Resource and Environment,Xinjiang University,Urumqi 830046,China;4.Xinjiang Meteorological inforamtion Center,Urumqi 830002,China)

Based on the annual data of precipitation from 100 meteorological stations in Xinjiang during 1960-2011,spatial distribution of precipitation for the whole region and sub-regions are studied by means of RPCA(rotated principal component analysis)and fuzzy c-means clustering method.At the same time,by using combined methods of linear trend,cumulative departure,M-K test and t-test,the variation trend of the precipitation in different sub-regions and also the abrupt changes are compared and analyzed to find the spatial characteristics of the annual precipitation in Xinjiang.The result showed as follows.(1)It can be roughly divided into 7 sub-regions according to its precipitation in Xinjiang.(2)The sub-regions divided by fuzzy c-means clustering method reflected the features showed an uneven distribution of precipitation caused by terrain differences, which is the same as the results gained by other methods.The reasonable result achieved by this way showed that the fuzzy c-means clustering method can be applied to climatic regionalization.(3)Comparatively speaking,the precipitation in most parts of Xinjiang were less than normal before middle or late 1980s,but more than normal since late 1980s.The precipitation in different subregions increased from early 1970smiddle or late 1980s,early 1990s,respectively.The abrupt changes of precipitation of the whole Southern Xinjiang Basin,Altay Region and Jungger Basin almost took place in the same time.(4)The whole abnormal structures of precipitation appeared in a way of being dry or wet in the whole Xinjiang,or wet only in the North Xinjiang and dry only in the South Xinjiang,or wet in the western part and dry in the eastern part of Xinjiang.

fuzzy c-means clustering method;climatic regionalization of precipitation;change trend;abrupt change analysis

P468

B

1002-0799(2013)05-0030-06

10.3969/j.issn.1002-0799.2013.06.005

2013-01-15;

2013-04-24

國家重大科學研究計劃全球變化研究(2010CB951001),國家科技支撐計劃項目(2012BAC23B01)和新疆大學博士啟動基金(BS100103)共同資助。

王新萍(1980-),女,在站博士后,從事干旱區氣候變化研究工作。E-mail:wangxinping313@sina.com