東日本大地震對中日農產品貿易影響研究

李曉歡

(黑龍江大學,黑龍江 哈爾濱150080)

2011年3月11日,當地時間14 時46 分,日本東北部海域發(fā)生里氏9.0 級地震并引發(fā)強烈海嘯。此次地震是日本有地震記錄以來最強烈的一次,地震引發(fā)的海嘯最高達到24 米,同時引發(fā)日本福島第一核電站發(fā)生核泄漏事故,造成重大二次災害。地震及其次生災害造成重大人員傷亡和財產損失。

一、中日農產品貿易震前震后對比分析

(一) 貿易規(guī)模

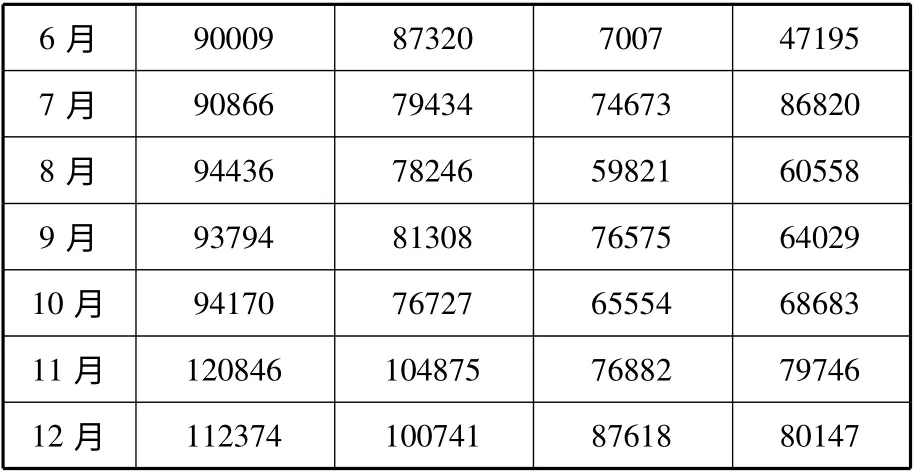

據《中國農產品進出口月季統(tǒng)計表》數據顯示,2011年全年中日農產品貿易額為113.44 億美元,占我國農產品貿易總額的7.36%。其中,對日出口109.94 億美元,同比增長20.32%。東日本大地震當月,中日農產品貿易額迅速增至98854 萬美元,較2月增長近1 倍,同比增長32.25%,較2010年同期提高近13 個百分點。從3月開始,中日農產品貿易額一直保持在9 億美元以上,而在此前的3年,只有2010年的11月與12月達到這一數值,詳見表1。

表1 2008—2011年中日農產品貿易分月統(tǒng)計單位:萬美元

數據來源:《中國農產品進出口月季統(tǒng)計表》

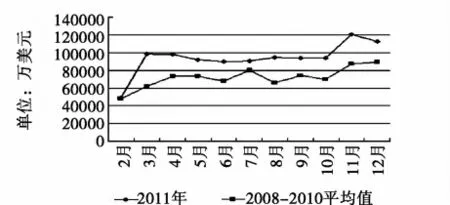

震后的10 個月份,中日農產品貿易額均在前3年平均值之上,主要原因是日本政府在地震、海嘯以及核泄漏的嚴峻形勢下,為了滿足國內的農產品消費需求,擴大了對中國農產品的進口,在震后的數月一直維持在一個較高的水平。隨著災后重建的進行,在7月份雙邊農產品貿易逐漸接近前3年的平均水平,但在11月,又迎來了另一個波峰,繼續(xù)擴大了2011年貿易規(guī)模與前3年貿易規(guī)模的差距,如圖1 所示。由此可見,東日本大地震在客觀上為擴大中日農產品貿易規(guī)模起到了助推作用。

震后中日農產品貿易規(guī)模的擴大主要由于我國擴大了對日本的出口,而在進口方面,一方面因地震造成日本重災區(qū)農產品嚴重減產,另一方面由于核泄漏各國均限制了對日本農產品的進口,我國在此后的幾個月中也減少了對日本農產品的進口。但因中國對日農產品進口貿易占中日農產品貿易的份額較小,因此我國進口日本農產品的減少對中日農產品貿易規(guī)模的變化影響有限。

圖1 震前震后中日農產品貿易規(guī)模對比

(二) 貿易結構

日本大地震后我國對日農產品貿易除總體規(guī)模大幅增長外,商品結構也有所變化。從表2 可知,東日本大地震對水果產品貿易額影響最大,2011年水果產品出口額增長38.6%。此外,2011年水產品和畜產品增長率分別提高約5 個百分點,說明日本大地震擴大了我國對日本水產品、畜產品的出口。蔬菜的增長速度雖較上一年放緩,但2011年仍以17.5%的速度增長,足見日本大地震完全能夠中和《肯定列表制度》對中日蔬菜貿易的消極影響。

表2 中國對日主要農產品出口情況對比

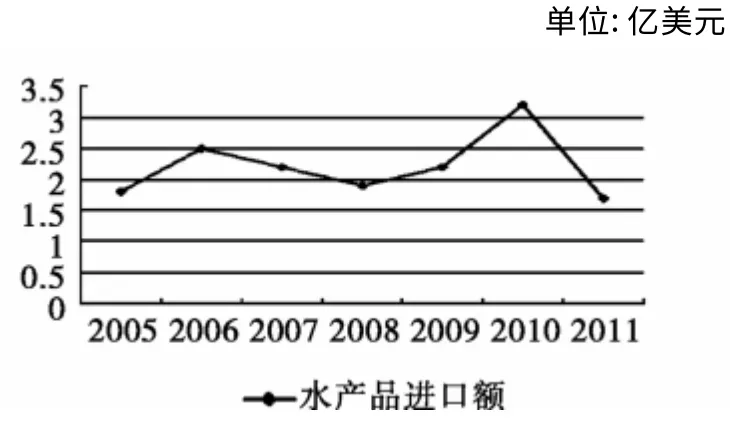

2011年我國農產品進口總額為939.1 億美元,同比增長30.6%,而自日本進口額為3.5 億美元,同比下降41.1%,自日進口額從2007年開始出現下降。水產品一直是我國從日本進口農產品的重中之重。如圖2 所示,震前我國對日水產品進口額雖有波動,但整體呈增長的態(tài)勢,2010年最高值達到3.2 億美元。由于受日本大地震及海嘯的影響,日本相關海域的水產品產量大幅下降,而核輻射又進一步加劇了災害的嚴重性,2011年中國對日水產品進口額已降至7年之內的最低水平,為1.7 億美元,同比下降46.9%,我國自日本進口農產品的比重也下降了2.8 個百分點。由此可見,日本大地震后我國對日進口貿易結構的變化主要是我國對日水產品進口減少所致。

圖2 2005—2011年中國對日水產品進口額

二、中日農產品貿易走勢預測

震后中日農產品貿易無論發(fā)展速度還是貿易規(guī)模均達到了空前的水平。然而好景不長,從2012年4月日本右翼開始實施“釣魚島國有化”以來,中日政治關系不斷惡化,影響了雙邊經貿關系的正常發(fā)展,2012年我國對日出口額增長率最大值為15.3%,遠低于2011年最高水平21.6 個百分點,低于2010年39 個百分點。

然而就在我國對日多數產品出口明顯下滑的同時,對日農產品出口卻仍在擴大,2012年我國對日本農產品出口增長7.5%,高出對日出口總額增長率4.5 個百分點。這說明,盡管受到中日關系惡化的影響,但日本大地震對我國農產品對日出口的促進作用仍很明顯。此外,2012年4月15日,中日韓三國發(fā)表聯合聲明,三國將在農業(yè)領域加強合作,并且明確了未來農業(yè)合作的重點領域和主要方式。借此機會我國不僅會增強與日韓兩國的交流合作,同時,我國對日韓農產品貿易也將獲得更進一步的發(fā)展。

三、推動中日農產品貿易的對策建議

(一) 引進農業(yè)先進技術及管理理念

我國農業(yè)科技貢獻率低、農產品深加工不夠,農產品很難進入國際高端產品的行列。因此,我國要在有效利用資源優(yōu)勢的同時,增加農業(yè)創(chuàng)新投入,引進其他國家的先進技術,提升我國農業(yè)的科技含量,提高農產品質量安全水平。此外,還要不斷引進他國先進的農業(yè)管理理念和管理模式。例如引進日本的農協制度,在農業(yè)生產指導、農業(yè)信息服務、資金融通等方面為農民提供便利。總之,擴大科技含量、加強對農業(yè)的現代化管理是中國農產品拓展日本及海外市場的必然選擇。

(二) 加大對日本農業(yè)企業(yè)招商力度

日本消費者對他國商品的排斥也是各國產品特別是農產品難以進入日本市場的主要原因。日本雖是發(fā)達國家,市場準入的門檻不高,但很多國際知名企業(yè)在日本卻很難有立足之地,究其原因是日本與生俱來的排他性、消費者對他國商品質量的不信任造成的。

從20 世紀80年代中后期開始,日本農業(yè)企業(yè)在海外迅速擴張,東日本大地震再一次激發(fā)了日本對外農業(yè)合作的需求,以保證本國的糧食安全。我國應抓住契機,吸引日本農業(yè)企業(yè)來中國投資,吸引具有互補性的伙伴來我國開展農業(yè)合作,利用日本的資金和技術,按照日本的標準生產、包裝與檢驗,利用日本企業(yè)更喜歡從海外日資企業(yè)采購農產品的特點,減少技術性貿易壁壘對我國輸日農產品的阻礙,擴大我國對日農產品出口。

(三) 樹立品牌意識,實現現代化營銷

市場的競爭就是產品的競爭,產品的競爭就是質量的競爭,質量的競爭又需要科技和品牌來實現。我國進入日本市場的農產品以大宗商品為主,但缺少品牌,特色不明顯,導致我國農產品目標市場不明確,沒有固定的消費群體。因此,無論是政府、企業(yè)還是農業(yè)生產者都應轉變傳統(tǒng)觀念,牢固樹立品牌意識,創(chuàng)立名牌。一個好品牌可以帶動一個產業(yè)在國際市場上參與競爭。

樹立品牌意識的同時,還應實行現代化營銷手段。我國應充分把握當今日本的消費動態(tài),深入了解日本消費者的實際需求,分層次、分類別地對日本消費者進行營銷,擴大差別類產品的銷售。逐漸培養(yǎng)日本消費者食用中國農產品的習慣,不斷擴大中日農產品貿易的規(guī)模。

[1]張季風.日本地震對日本及世界經濟影響研究[J].亞洲縱橫,2011(3).

[2]宋成華.日本災后重建中的經濟政策調整[N].中國社會科學報,2011.