誰的實驗數據造假了?—— 關于一道習題的實驗驗證及反思

張紹兵

(巴蜀中學,重慶 400013)

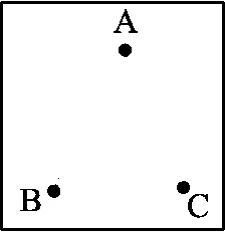

圖1

經常在習題中見到這樣一道關于使用多用表探究黑箱內有何元件的習題.題目.如圖1所示,黑箱內有A、B、C 3個接線柱,2個接線柱間最多只接1個元件,黑箱內的元件是1個電阻和1只二極管.某同學用正確的操作方法進行了6次測量,各次紅黑表筆的位置和測得的阻值如表1所示.

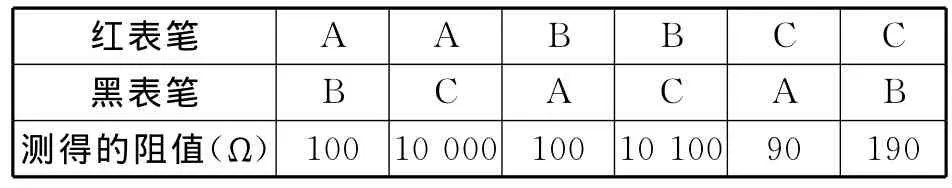

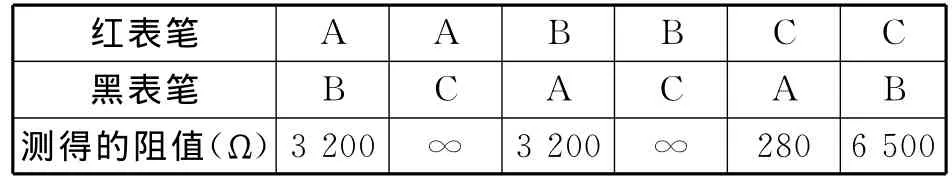

表1

可以判定:(1)電阻接在__________兩點間,阻值為__________Ω;

二極管接在________兩點間,正極接在________點,其正向阻值為________Ω,反向阻值為________Ω.

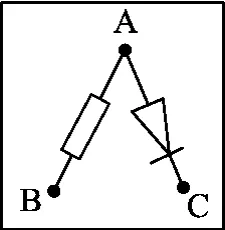

題目給出的參考答案是,電阻接在AB之間,阻值為100Ω,二極管接在AC兩點之間,正極接在A點,其正向阻值為90Ω,反向阻值為10kΩ,如圖2所示.

筆者指導學生在做此實驗時,得到的探究數據如表2所示.

圖2

表2

我們的探究結論也如圖2所示:電阻接在AB之間,阻值為3 200Ω,二極管接在AC之間,正極接在A點.除了我們與習題探究中使用的定值電阻和二極管型號可能不同外,我們雙方探究數據的最大不同點在于,題目探究表1中第6次測得的BC間阻值等于第1次測得的AB間定值電阻阻值和第5次測得AC間二極管正向導電電阻值二者之和,而我們的探究表2中,第6次測得的阻值明顯不等于第1次和第5次測得的阻值之和,而且相差還比較大,經檢查,我們探究所使用的多用表沒有問題,操作也規范.若題目中使用的多用表也是好的,操作也規范的話,我們誰的實驗數據造假了?

不少人對題目表1中給出的探究數據是深信不疑的,因為此探究數據和結論“完美”地符合了他們的認知:多用表的黑表筆接觸圖1中黑箱上B點而紅表筆接觸C點時,測得的阻值就應該是定值電阻和二極管正向導電時電阻二者之和,故表1中第6次測得的BC間阻值就應該等于第1次測得的AB間定值電阻阻值和第5次測得的二極管正向導電電阻值二者之和.但這種認識是不對的,因為他們忽視了二極管是非線形元件.參考人教版高中物理選修3-1教材第41頁“說一說”欄目“某晶體二極管的伏安特性曲線”,分析可知,過二極管伏安特性曲線上任一點做切線,此切線的斜率的倒數表示在該電壓(電流)條件下二極管的正向導電電阻,不同電壓(電流)條件下,二極管正向導電電阻值是不同的;又考參人教版高中物理選修3-1教材第68頁注釋,講的更直白,“二極管是非線性元件,它的電阻與通過電流的大小有關.”使用不同的多用表,或使用不同倍率的歐姆檔時,即使測量的都是正向電阻,數值也會相差很多……”.據此分析,題目表1中第6次測量和第5次測量中二極管的正向導電電阻應該是不同的.自然,題目表1中第6次測得的BC間阻值是不等于第1次測得的AB間的定值電阻阻值和第5次測得的AC間的二極管正向導電電阻值二者之和,而題目表1中第6次測得的阻值“完美”地等于第1次和第5次測得的電阻值之和.據此,我們判定題目表1中的探究數據系人為造假.

反思:編制此題數據的人如果不是有意便是無知.要是為了降低學生探究的難度,出題人有意造此近乎“完美”的數據,那大可不必.事實上,正是在探究過程中學生發現了題目表1中第6次測得的BC間阻值不等于第1次測得的AB間的定值電阻阻值和第5次測得的AC間的二極管正向導電電阻值二者之和,對此產生了疑問,教師才正好引導他們再次領會二極管的這種非線性特性,而且由于有教材第41頁“說一說”欄目所做的鋪墊,有教材第68頁的注釋說明,他們是完全有能力領會這點不同的;而編造此“完美”數據掩蓋了這點不同,我們就不僅僅是向學生傳遞了錯誤的知識,更是剝奪了他們進一步科學探究的權利,妨礙了他們更好地成長.這提醒我們教師注意,在以后的命題過程中一定要實事求是,要充分論證題中所述的物理過程能否實現,要仔細校對題目所給的數據是否合理,……,不能編造有違背物理規律的物理過程,也不能編制不合實情的物理數據,包括實驗數據.

1 張維善,唐果男等.普通高中課程標準實驗教科書物理(選修3-1).北京:人民教育出版社,2004.198-199

2 朱世國.實驗名稱:二極管的伏安特性曲線.大學基礎物理實驗.成都:四川大學出版社,1988.