種植密度對麥后直播棉產量與品質形成的影響

楊長琴, 劉瑞顯, 楊富強, 李國鋒, 沙安勤, 陳春生, 郭兆樞, 張素梅

(1.江蘇省農業科學院經濟作物研究所/農業部長江下游棉花與油菜重點實驗室,江蘇 南京 210014;2.江蘇省興化市農業技術推廣中心,江蘇 興化 225700;3.江蘇省興化市荻垛鎮農業服務中心,江蘇 興化 225732)

麥棉兩熟是當前長江流域下游棉區主要種植制度。改麥套棉為麥后直播棉,有利于推動植棉機械化發展,實現糧棉兩熟高產高效[1-2]。

合理密植建立高效的群體結構是實現作物高產高效的重要途徑[3-4]。作物種植密度與品種特性[5]、栽培技術[6-7]和氣候[8]等環境因素之間存在密切聯系。長期以來,不同棉區圍繞棉花適宜種植密度開展了大量研究,針對不同棉區的生態氣候特征和種植制度形成了相對適宜的種植密度[9-11]。但相關研究均以移栽中熟棉為主,而麥后直播棉適宜密度的研究在長江流域下游棉區鮮見報道。

由于麥后直播棉與育苗移栽棉在形態特征、發育特性等方面存在較大的差異,高產栽培的適宜密度必然不同。因此,有必要研究麥后直播棉在長江流域下游棉區高產栽培的適宜密度,明確長江流域下游棉區麥后直播棉的高產、穩產的群體結構、成鈴及最終產量形成特性,為麥后直播棉在生產中應用推廣提供技術指導。

1 材料與方法

1.1 試驗設計

以早熟棉中棉所50(CCRI50)為材料,2012年在江蘇省興化市荻垛鎮和江蘇省農業科學院試驗田進行不同種植密度試驗。試驗采用隨機區組設計,興化點設 1 hm251 000株、57 000株、63 000株、69 000株和75 000株5個密度水平,南京點設1 hm252 500株、60 000株、67 500株、75 000株和82 500株5個水平。興化和南京點小區面積分別為30 m2和28 m2。行距為0.7 m,株距按密度計算。興化和南京點分別于6月1日和5月29日播種,板茬直播,前茬均為大麥。

施控失型復合肥1 050 kg/hm2(N 18%+P2O58%+K2O 18%),基施40%,花鈴期追施60%。其他田間管理措施按高產栽培要求進行。

1.2 調查和測定內容

1.2.1 農藝性狀 每處理選擇具代表性的連續15株棉花,于現蕾期(7月3日)、初花期(7月29日)、盛花期(8月13日)、結鈴期(8月31日)和吐絮期(9月20日)調查棉花果節及成鈴性狀。

1.2.2 成鈴分布和季節桃比例 每處理選擇具代表性的連續15株棉花,于8月15日和8月25日掛牌標記伏桃、早秋桃,吐絮期調查季節桃比例和成鈴分布。

1.2.3 產量與品質 吐絮期每小區調查連續15株的大鈴數,收正常吐絮鈴30個,測定鈴重、衣分和皮棉纖維品質。統計各小區實收產量。

2 結果與分析

2.1 不同密度下棉花生長發育動態

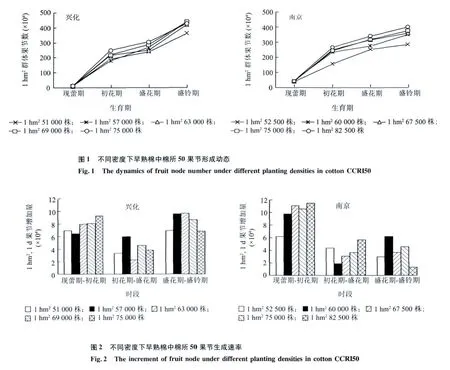

2.1.1 果節形成動態 由圖1可見,興化點初花至盛花期群體果節數總體表現為隨密度的增加而增加,盛鈴期果節數以密度1 hm251 000株處理最低,其他處理間沒有顯著差異;南京點初花期后群體果節數表現為隨密度的增加而增加。由圖2可見,興化點果節形成高峰期(現蕾至初花期)果節生成速率以密度1 hm275 000株處理最高,盛花期后以密度1 hm251 000和75 000株處理果節生成速率較低;南京點果節生成高峰期果節生成速率以密度1 hm282 500株處理最高,盛花期后果節生成速率大幅度降低。可見,兩個試驗點高密度處理(興化點1 hm275 000株和南京點1 hm282 500株)果節形成高峰期峰值高但 持續期短。

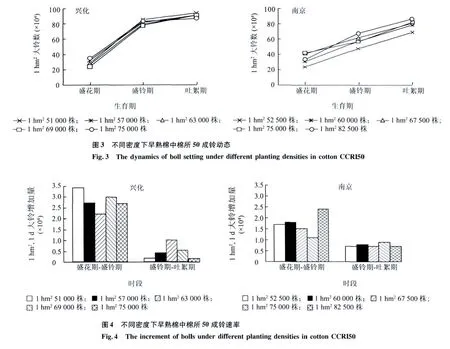

2.1.2 成鈴動態 興化點盛花期群體大鈴數以密度1 hm275 000株處理最高,盛鈴期后不同處理群體大鈴數沒有差異;南京點盛花至盛鈴期群體大鈴數以密度1 hm267 500株以上處理較高,吐絮期成鈴數以密度1 hm252 500株處理最低,其他處理間沒有差異(圖3)。興化點成鈴高峰期(盛花至盛鈴期)成鈴速率以密度1 hm251 000株處理最高,盛鈴至吐絮期以密度1 hm251 000和75 000株處理成鈴速率較低;南京點成鈴高峰期成鈴速率以密度1 hm282 500株處理最高,其后不同處理間成鈴速率沒有差異(圖4)。可見,兩個試驗點高密度處理(興化點1 hm275 000株和南京點1 hm282 500株)初期成鈴快,成鈴較集中。

2.2 不同密度下棉花成鈴特征

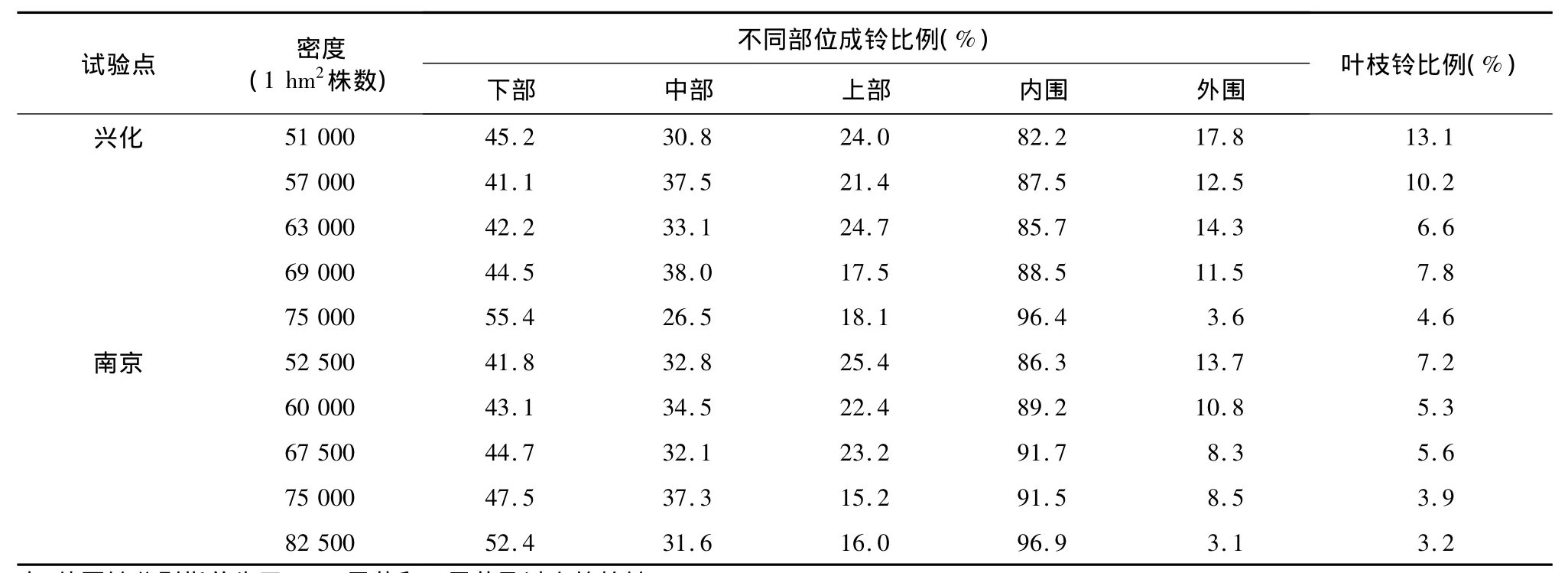

2.2.1 成鈴分布 由表1可見,興化點密度 1 hm275 000株處理棉花下部成鈴大幅度增加而中部和上部成鈴減少;密度1 hm269 000株處理中部成鈴比例增加,而上部減少;密度在1 hm251 000至63 000株之間處理不同部位成鈴比例差異相對較小。不同處理內圍鈴比例達到了82.2%以上,密度1 hm275 000株處理內圍鈴比例達到96.4%。葉枝成鈴表現為隨種植密度的增加而降低。南京點不同處理成鈴分布特征與興化點呈相似的規律,即高密度處理下部和內圍成鈴比例增加。

表1 不同密度下早熟棉中棉所50成鈴分布Table 1 The percentage of differently-positioned boll under different planting densities in cotton CCRI50

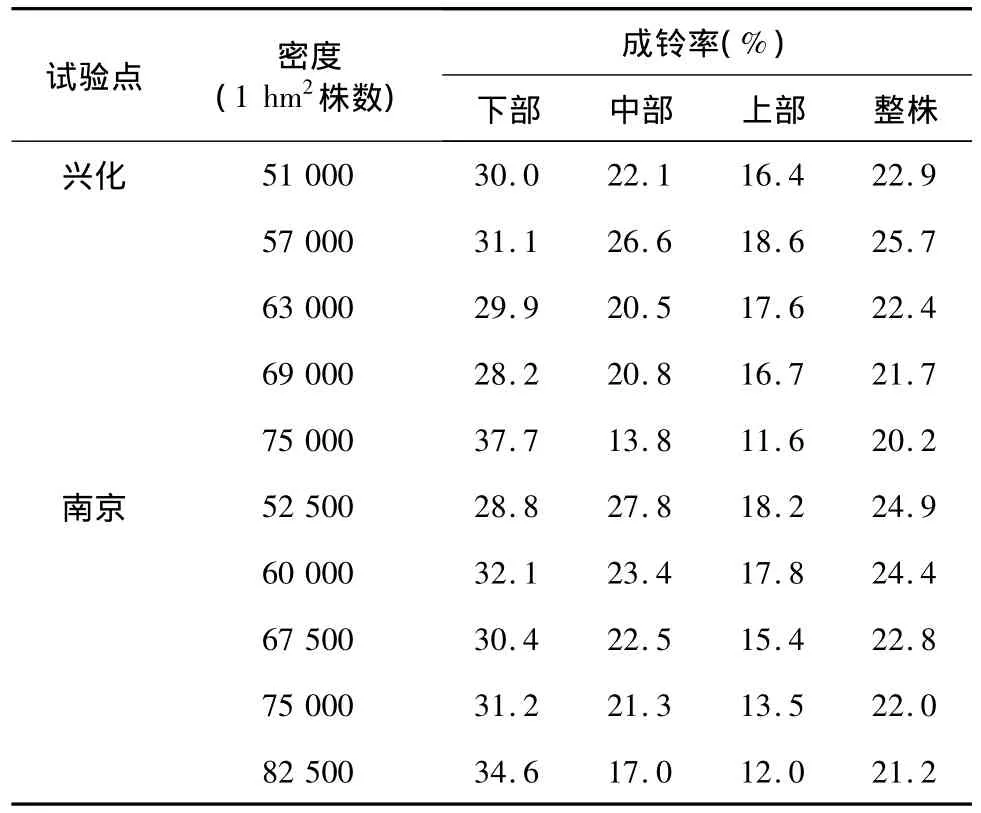

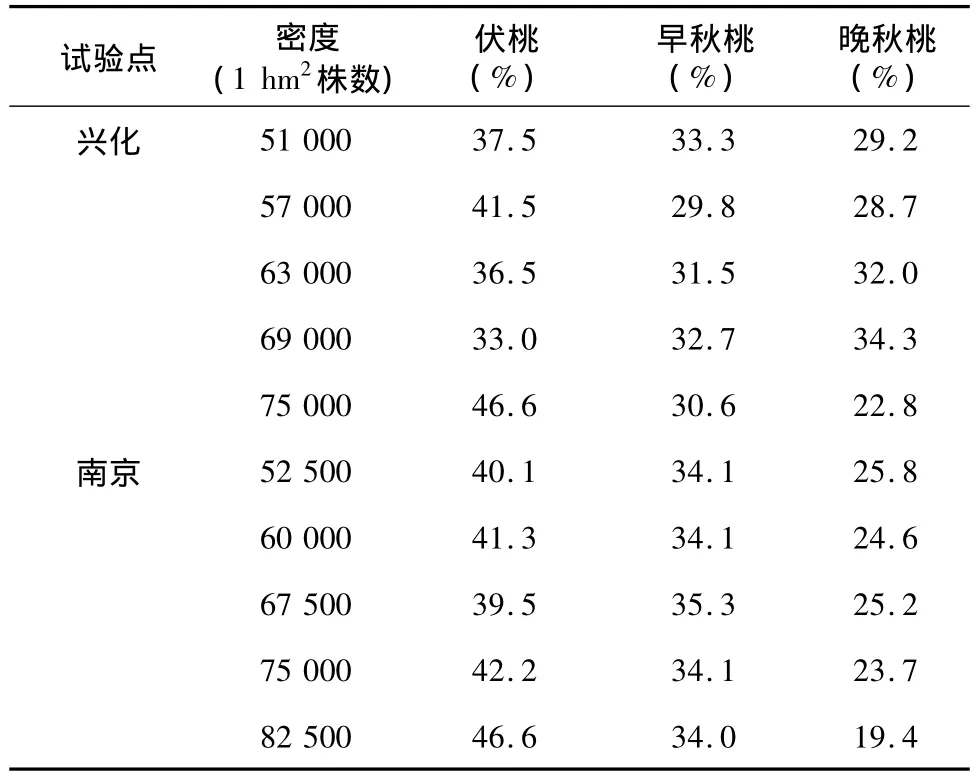

2.2.2 成鈴率 由表2可見,興化點密度1 hm275 000株處理下部成鈴率大幅度高于其他處理,而中、上部成鈴率則低于其他處理;對整株成鈴率分析發現,以密度1 hm257 000株處理的成鈴率最高,其他處理間差異較小。可見密度1 hm275 000株處理成鈴分布更集中。南京點也呈現為高密度處理(1 hm282 500株)下部成鈴率高于其他處理,較低密度處理(1 hm252 500~60 000株)整株成鈴率略高。2.2.3 季節桃分布 由表3可見,興化點密度1 hm275 000株處理伏桃比例最高,達到46.6%,其優質桃(伏桃與早秋桃之和)比例達到77.2%;密度1 hm251 000~69 000株處理優質桃比例為65.7% ~71.3%。南京點不同密度處理下季節桃分布呈相似的規律,密度1 hm282 500株處理優質桃比例達到80.6%。表明本試驗條件下高密度均有利于提高優質桃比例。

表2 不同密度下早熟棉中棉所50成鈴率Table 2 The boll setting percentage under different planting densities in cotton CCRI50

表3 不同密度下早熟棉中棉所50季節桃比例Table 3 The seasonal boll percentages of cotton CCRI50 under different planting densities

2.3 不同密度下棉花產量與品質

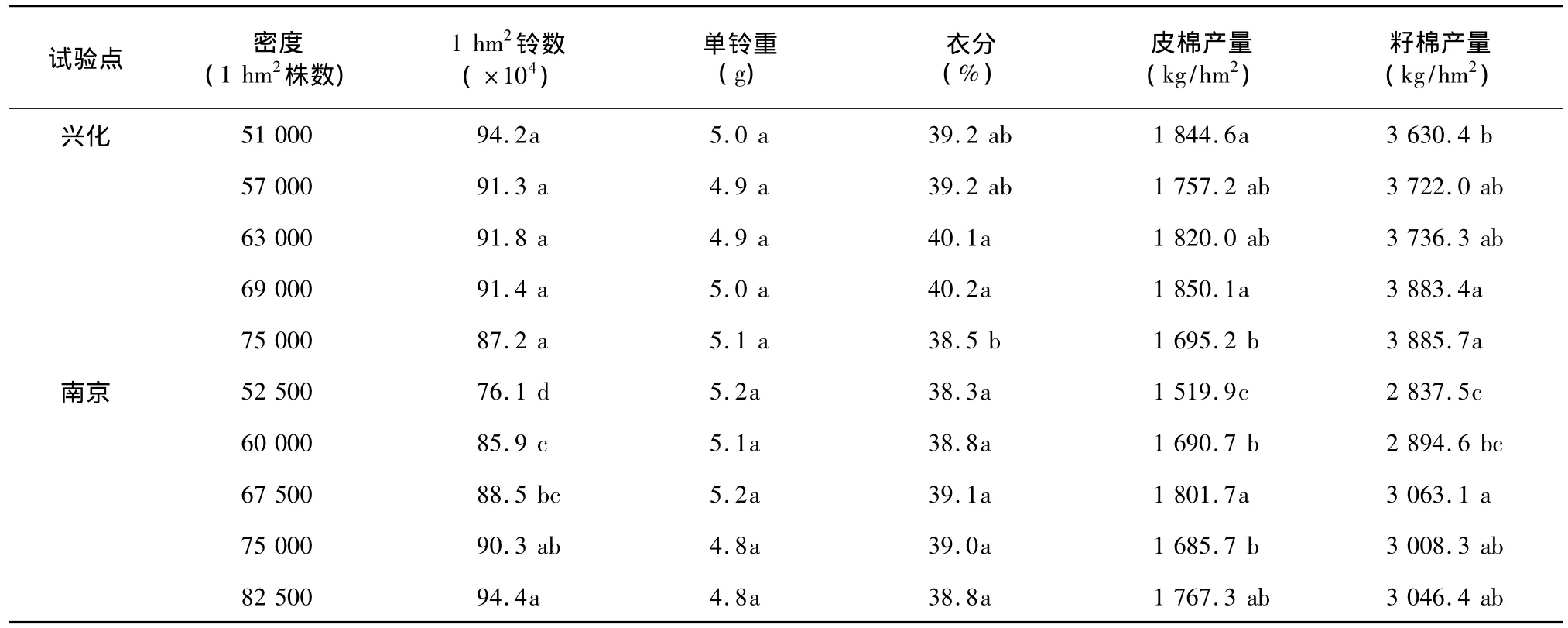

2.3.1 產量及其構成 由表4可見,興化點理論皮棉產量以密度1 hm275 000株處理較低,實收籽棉產量呈隨密度增加而增加的趨勢,1 hm251 000株密度處理較低。產量構成中鈴數、鈴重沒有顯著差異,衣分以密度1 hm275 000株處理最低。南京點以密度1 hm267 500株和82 500株處理理論皮棉產量最高,理論皮棉和實收籽棉產量均以密度1 hm252 500株處理最低。產量構成中總鈴數隨密度的增加而增加,鈴重和衣分均沒有顯著差異。

表4 不同密度下早熟棉中棉所50產量及其構成Table 4 The yield and yield components of cotton CCRI50 under different planting densities

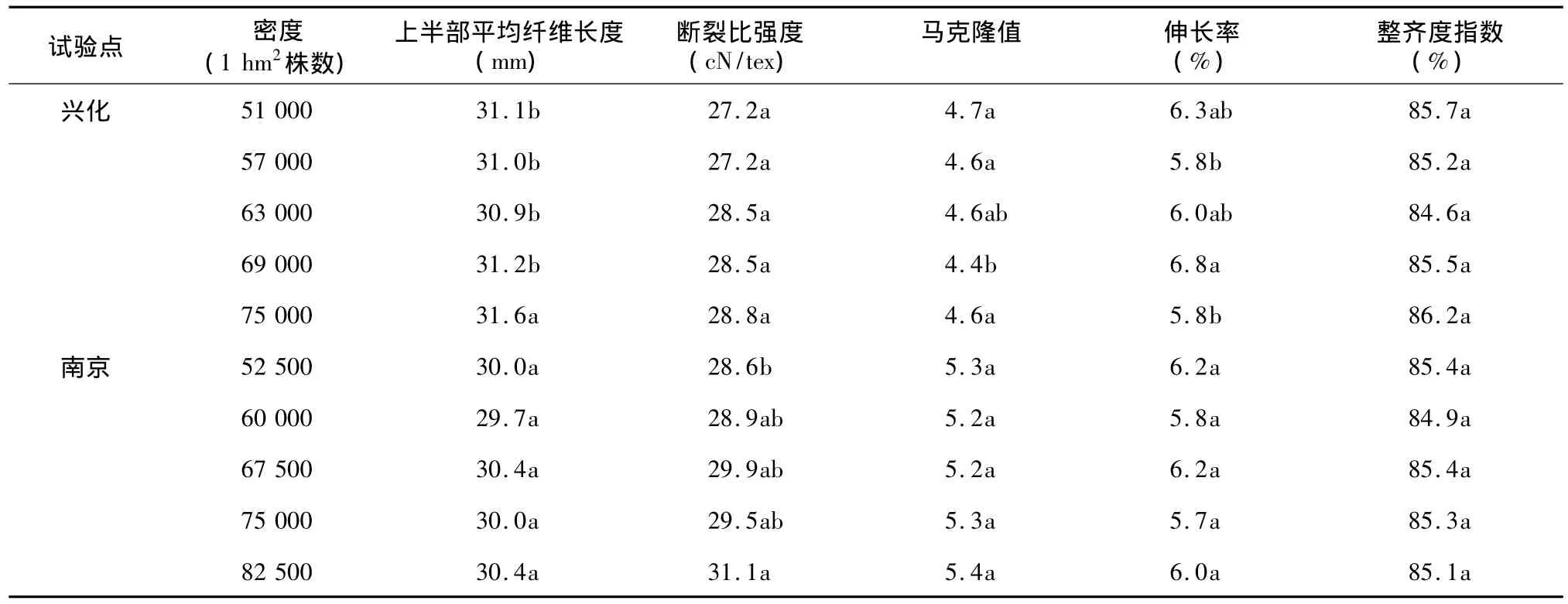

2.3.2 纖維品質 由表5可見,興化點密度1 hm275 000株處理纖維長度顯著高于其他密度處理,兩個試驗點纖維比強度均表現為隨密度增加而增加的趨勢,且南京點密度1 hm282 500株處理纖維比強度顯著高于密度1 hm252 500株處理。其他纖維品質指標密度間差異較小。我們認為,高密度處理(興化點1 hm275 000株和南京點1 hm282 500株)纖維長度和比強度較高與其成鈴早、成鈴集中、優質桃比例高有關。

表5 不同密度下早熟棉中棉所50纖維品質Table 5 The fiber quality of cotton CCRI50 under different planting densities

3 討論

在作物高產栽培中,增加種植密度建立合理的群體結構是獲得高產的關鍵措施。大量研究結果表明棉花具有較強的密度適應性,在一定范圍內其產量和品質基本不受種植密度的影響[10-12]。但也有研究者認為棉花高產栽培中存在適宜的密度范圍,高于或低于適宜密度時產量均降低[13-14]。本研究中興化點密度在1 hm257 000~75 000株時實收籽棉產量沒有差異,密度1 hm251 000株處理實收籽棉產量顯著低于密度1 hm269 000~75 000株處理;南京點也表現相似的規律,只是適宜的密度水平比興化點略高,這與兩個試驗點生態條件、地力水平差異有關。我們認為,一定密度范圍內產量沒有顯著差異,與前述棉花自身調節能力強、具有較強的密度適應性的結果一致。另外,本試驗條件下,麥后直播棉較高密度處理(興化點1 hm275 000株和南京點1 hm282 500株)實收籽棉產量并未降低,可能與本試驗密度設定范圍偏窄有關。

合理密植是基于密度對棉株結構有明顯影響。已有的研究結果表明,低密度下單株葉枝和果枝數、果節數、鈴數等增加[7,10,12,15],這是部分研究中一定密度范圍內密度對產量沒有顯著影響的原因[10-12]。本研究同樣發現,高密度處理(興化點1 hm275 000株和南京點1 hm282 500株)果節形成集中,結鈴初期成鈴快,吐絮期群體成鈴與低密度處理沒有差異。但種植密度對棉花成鈴的空間分布有較大的影響,低密度處理葉枝成鈴和外圍成鈴比例相對較高[15],而外圍鈴和葉枝鈴比例高影響棉鈴集中吐絮,是低密度處理實收籽棉產量低的原因。高密度下,隨果枝部位上升,成鈴比例下降,且外圍鈴及葉枝成鈴比例低,優質桃比例高,纖維品質較優。本試驗中高密度下成鈴部位相對集中,優質桃比例高,是實收籽棉產量高的重要原因。此外,增加密度可以增大中、下部優質大鈴的比例,是較好解決優質和高產矛盾的有效途徑[16];且高密度塑造的株型結構及成鈴特點有利于機械化收獲。

基于上述研究結果,有必要進一步提高密度范圍,結合化學調控塑造理想株型,提高內圍和下部鈴的比例,增加優質鈴;研究高密度下化控對產量和品質的調節效應。

[1]楊長琴,劉瑞顯,郭文琦,等.麥棉兩熟不同種植方式棉花生育特性及產量構成[J].江蘇農業學報,2011,27(5):944-949.

[2]楊長琴,劉瑞顯,郭文琦,等.麥棉兩熟不同種植方式的產量與效益分析[J].江西棉花,2011,133(增刊1):51-55.

[3]張旺鋒,王振林,余松烈,等.種植密度對新疆高產棉花群體光合作用、冠層結構及產量形成的影響[J].植物生態學報,2004,28(2):164-171.

[4]李 寧,翟志席,李建民,等.播期與密度組合對夏玉米群體源庫關系及冠層透光率的影響[J].中國生態農業學報,2010,18(5):959-964.

[5]王子勝,吳曉東,郭文琦,等.種植密度對東北特早熟棉區棉花生物量和氮素累積的影響[J].棉花學報,2012,24(1):35-43.

[6]DARAWSHEH M K,CHACHALIS D,AIVALAKIS G,et al.Cotton row spacing and plant density cropping systems II.Effects on seed cotton yield,boll components and lint quality[J].J Food Ag Environ,2009,7:262-265.

[7]O’BERRY N B,FAIRCLOTH J C,EDMISTEN K L,et al.Plant population and plant date effects on cotton(Gossypium hirsutum)growth and yield[J].J Cotton Sci,2008,12:178-187.

[8]薛吉全,馬國勝,路海東,等.密度對不同類型玉米源庫關系及產量的調控[J].西北植物學報,2001,21(6):1162-1168.

[9]婁善偉,高云光,郭仁松,等.不同栽培密度對棉花植株養分特征及產量的影響[J].植物營養與肥料學報,2010,16(4):953-958.

[10]BEDNARZ C W,BRIDGES D C,BROWN S M.Analysis of cotton yield stability across population densities[J].Agron J,2000,92:128-135.

[11]JONES M A,WELLS R.Dry matter allocation and fruiting patterns of cotton grown in two divergent plant populations[J].Crop Sci,1998,37:1190-1195.

[12]SEIBERT J D,STEWART A M,LEONARD B R.Comparative growth and yield of cotton grown in various densities and configurations[J].Agron J,2006,98:562-568.

[13]劉瑞顯,史 偉,徐立華,等.長江下游棉區抗蟲雜交棉適宜密度研究[J].棉花學報,2010,22(6):634-638.

[14]王漢霞,范希峰,田曉莉,等.黃河流域棉區北部留葉枝棉栽培的適宜密度研究[J].棉花學報,2010,22(5):430-436.

[15]STEPHENSON D O,BARBER T L,BOURLAND F M.Effect of twin-row planting pattern and plant density on cotton growth,yield,and fiber quality [J].The Journal of Cotton Science,2011,15:243-250.

[16]鄧福軍,林 海,宿俊吉,等.棉花種植密度與產量形成的關系[J].新疆農業科學,2011,48(12):2191-2196.