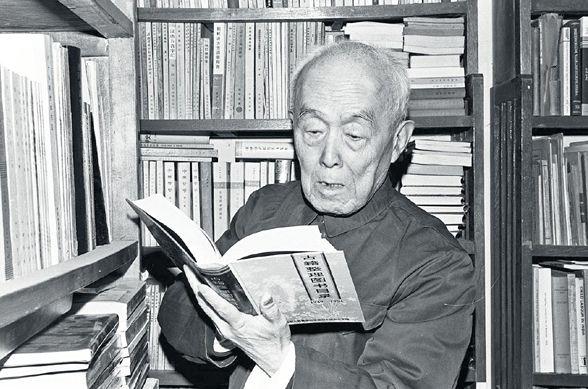

季羨林:國寶級大師

羅永妃

季羨林先生是聞名中外的語言學家、翻譯家、教育家、社會活動家。他從事教學和學術研究近70年,在弘揚中國文化、東方文化,構筑東西方文化橋梁等方面取得了卓越成就,為促進我國高等教育和文化學術事業發展作出了杰出貢獻。

季羨林先生是國際著名東方學大師、語言學家、文學家、國學家、史學家和教育家。他1911年出生于山東省清平縣(現臨清市)康家莊,6歲時到濟南投奔叔父季嗣誠,始入私塾讀書,1年后轉入濟南一師附小念書,后又轉入新育小學插入高一。

季羨林10歲開始學習英文,高中開始學習德文。1930年,考入清華大學西洋文學系,專業方向為德文。大學期間,因成績優秀,曾獲得家鄉清平縣政府所頒獎學金。1935年9月,季羨林作為交換研究生赴德國哥廷根大學留學,在哥廷根大學梵文研究所主修印度學,學習梵文、巴利文,選修英國語言學和斯拉夫語言學,并加學南斯拉夫文。1940年12月至1941年2月,他在論文答辯和英文、印度學、斯拉夫語言考試中獲得4個“優”,被授予博士學位。1945年,季羨林轉道瑞士回國,于1946年5月抵達上海。

1946年至1983年期間,季羨林被北京大學聘為教授,在北大創建了東方語言文學系,并親任系主任。這近40年間,他不僅在學術領域成就斐然,還將畢生精力投入高等教育事業中,為我國東方語言教學的發展作出了舉足輕重的貢獻。

篳路藍縷,初創東方語言系

1946年,季羨林從德國留學歸來,在湯用彤等人的邀請下婉辭劍橋,出任北京大學東方語言文學系主任,擔負起創建北大東方語言系的重任。當時的情況并不樂觀,首先是師資力量不夠,最初只有4位教師,后來又增加了2位。更棘手的問題是當時選讀該系的學生比教師還少,這讓季羨林所領導的東方語言系成為當時北大最小的一個系。

在此情況下,季羨林將大部分精力都投入東方語言系的教育教學工作之中。“印度史”是當時北大東方語言系的必修課。1917年,蔡元培對北大實行課改時,就有一門“印度哲學”的課程,但是由于師資匱乏,課程一直沒有起色。

作為中印文化交流的權威專家,季羨林無疑可以很好地彌補該學科師資與學術上的不足。他為學生推薦了具有前瞻性的外國學術著作,并親自撰寫了《中印文化關系史論文集》等著作。由于準確把握重大歷史事件的來龍去脈,資料翔實、論斷恰當,這些著作成為東方語言系學生學習之用的首選教材。

在隨后的近40年時間里,季羨林擔任系主任的北大東方語言系不斷發展、壯大。新中國成立后,隨著其他高校有關專業的并入,北大東方系一時人丁興旺,成為當時全國唯一一所培養東方語言人才的搖籃。該系設置的梵語、巴利語專業,在國際上一直享有盛譽,吸引了來自日本、美國、韓國等國的留學生前來學習。

授之以漁,強調外語教學法

作為一代語言大師,季羨林無論在語言天賦還是勤奮程度上,都稱得上是語言學習者中的佼佼者。而對于高校外語教學,他亦有自己獨到的見解。

季羨林十分強調好的外語教學方法的重要性。他曾向人回憶自己20世紀五六十年代做系主任時搞外語教學法的場景,“什么直接教學法、聽說法……隔兩年就變一變,什么樣的都有,改了起碼也有五六遍。”不僅如此,他倡導的教學改革當時在全國算是先例,“來了個教學法,就學習,(然后再把經驗)傳到別的學校。我現在回憶起來,15年之中,我這個系主任的主要工作,就是搞教學法。”

另外,他認為外語教學要“置之死地而后生”。就是讓學生盡快接觸原文,“不要慢吞吞給他們講”,不要“在黑板上寫動詞變化什么的,要接觸實際”。他以自己學習俄文的經歷為例:在德國留學時,每周只有4個小時的俄文課,共20個星期。開始老師也是講了講字母。他原以為學習俄文是可以慢慢來的,誰想第三堂課老師就拿出了一本果戈理的短篇小說讓他們念。結果一周4小時的課,學生需要花上兩三天時間準備材料:查語法、查生詞,有的甚至只能查到前半個,苦得很。不過20個星期下來,學原文,弄語法,基本上能夠念完整本小說。“老師不講,就你講,講不對的地方,他就給補充,他自己不講的。”

對于這種教學方法,季羨林引用18世紀一位語言學家的話來比喻:“學外語啊,就像把學生帶到游泳池旁邊,推到池子里邊去。有兩個可能,一個是淹死,一個就是學會了游泳……淹死的可能呢,1%都沒有。”所以,季羨林認為,外語教學要有“置之死地而后生”的氣魄才行。

此外,季羨林還認為,學生學習外語得“不要臉”才能學好。他所說的“不要臉”是指“不怕犯錯”“不怕被人笑話”。他曾說,“說錯話每天都有,沒什么了不起,外語就更可以原諒了。所以我說,不要臉的人,學外語就快,他敢說!”

在對外語學習和教學進行總結時,季羨林說,“學語言,一是你要有才能。我不用天才這個詞,嚇人。每個人才能不一樣,這是肯定的。第二是要勤奮。有才能,加上勤奮,就能學好外語。沒有才能,再(加上)不勤奮,確實學不好。”

季羨林對外語學習和教學工作的分析,不僅為學生學習外語指明了方向,同時也對我國外語教學改革也有著重要的借鑒意義。

治學嚴謹,成一代國學巨儒

在后人對季羨林的評價中,“治學嚴謹”是出現頻率最高的詞匯之一。

具體而言,他的治學精神主要體現在三個方面:首先,堅持學術貴在創造的信條。他曾經教育學生“沒有創見,不要寫文章”,認為治學就要開創新天地,絕不能因循守舊。為此,他曾提出寫文章時“把緒論統統刪掉”的要求,而這一要求是受他的德國導師瓦爾德斯米特教授的影響。

季羨林在德國留學期間,瓦爾德斯米特教授曾將他寫的一篇論文全部用括號括了起來,這就表示整篇文章被“堅決、徹底、干凈、全部”地消滅掉了。后來,瓦爾德斯米特教授解釋說:“你的文章費勁很大,引述不少。但是都是別人的意見,根本沒有你自己的創見。看上去面面俱到,實際上毫無價值……因此,我建議,把緒論統統刪掉。”這一番教誨對季羨林有著深遠的影響,后來他對自己的學生也遵循如此嚴格的要求。

其次,注重考證。季羨林認為,新見解的提出不能靠主觀臆想,而是要以材料作為論證的依據。有一分材料就說一分的話,所以搜集材料時要有“竭澤而漁”的精神,辨析材料時要有“如剝春筍”的精神。例如在季羨林80萬字的巨作《糖史》中,我們可以看到大量引證取自中國古代正史、醫書、農書、地理書、科技書、類書、筆記和外國著作等,凡是與糖史有關的材料,幾乎是一網打盡。

再次,追求“徹底性”。季羨林認為許多學術問題不是僅憑幾篇論文就能徹底解決的,需要對新材料不斷地加以驗證、修訂和完善。1947年,季羨林的《浮屠與佛》糾正了長期以來認為“佛”是梵語Buddha(佛陀)一詞的音譯略稱的錯誤看法,指出佛的譯音源自吐火羅語。但是“佛”在漢語古音是濁音,吐火羅語卻是清音,這個問題一直存留在他心中。直至40多年后的1989年,季羨林又利用新發現的材料,寫了《再談浮屠和佛》,并且修正了佛的譯音源自吐火羅語的看法,確認其源自中亞新疆小國的語言,如回鶻文“佛”字的發音就是濁音。

季羨林嚴謹的治學風格,成就了他一代國學巨儒的地位,也對周圍的老師和學生,甚至整個學術界都有著深遠的影響。

提攜后輩,育桃李遍布天下

季羨林不僅是學術上的先導,更是學生們的優秀導師。他一生桃李滿天下,與許多弟子的故事至今仍被傳為佳話。

當代著名佛教學者王邦維是季羨林培養出的第一個博士。當年,王邦維在北大做碩士論文時,需要到北圖去看《趙城藏》,而《趙城藏》乃北圖鎮館之寶,研究生無法借閱,季羨林就帶著王邦維來到北圖借閱。因為北圖規定《趙城藏》不許帶到館外閱讀,季羨林就自己借了一本《羅摩衍那》,邊看邊等王邦維,一等就是好幾個鐘頭。

著名梵文、巴利文學者錢文忠是季羨林的關門弟子。季羨林曾發表文章說,錢文忠是他任教50年來遇見的最好的學生。而對于錢文忠來說,季羨林不僅是自己學術上的恩師,也是人生路上的導師。據錢文忠回憶,季羨林不僅是一位受人尊敬的導師,還時刻想著提攜他身邊的這些年輕人。偶爾,季羨林在寫書的時候,會讓錢文忠他們幫忙查找一些材料,即便是這樣的舉手之勞,季羨林也絕對要在自己的文章或是書里寫上一筆,生怕別人不知道這些年輕人做過的事。

著名歷史學家盧向前教授,當年在北大讀研究生時,季羨林曾托他代為查閱一份敦煌卷子。后來為了表示感謝,季羨林特意來到雜亂不堪的學生宿舍,邀請盧向前吃飯。這件事在當時轟動北大,一時被傳為美談。讓人感動的是,即便是在住院的日子里,盡管身體不便,如果有人來到病榻前請他題寫書名、寫幾句鼓勵的話,季羨林都是來者不拒。對待所有的學生和后輩,他都像對待自己的親人和孩子一樣盡力提攜、栽培。

毫無疑問,季羨林對我國教育事業的貢獻是不可估量的。他初創北大東方語言文化系,為我國和世界研究東方語言培養了大批學術人才;他博學多才,精通多門外語,并在外語教學上有著獨到的見解;他品行高尚,平易近人,無論是為人為師,還是教書育人,都是后人學習的榜樣。

作為北京大學迄今為止唯一一位終身教授,他曾說過“要當一個永恒的教書匠”,這不僅體現了他對教育事業的由衷熱愛,更表明了他為教育事業奉獻終身的執著精神,堪稱教育界和學界的楷模。

- 教育與職業·綜合版的其它文章

- 甘肅省高職院校學生就業狀況調查

- 大學教授何以苦樂不均?

- 本刊訊

- 觀點

- 書訊

- 通識教育的嘗試